- •А.Г. Кобилев, а.А. Водолазский, в.П. Худякова, с.А. Тихоновскова экономическая теория

- •Оглавление

- •Тема 13. Роль государства в регулировании макроэкономического равновесия: теории и методы влияния 244

- •Тема 14. Финансы и бюджетно-налоговая политика государства 257

- •Тема 22. Проблемы социально-экономической трансформации в странах с переходной экономикой 396

- •ПредисловИе

- •Раздел1 общие основы экономической теории Тема1. Экономическая теория как наука

- •1.1. Историческое введение в объект и предмет экономической теории

- •Важнейшие экономические школы XVI – XX вв.

- •1.2. Объект, предмет, структура и функции экономической теории

- •1.3. Методы изучения экономических явлений и процессов

- •Тема 2. Собственность и экономическая система общества

- •2.1. Типы социально-экономических систем

- •2.2. Собственность и ее роль в экономической системе общества. Экономическое и юридическое содержание собственности

- •2.3. Изменение отношений собственности и последствия этого процесса

- •Тема 3. Проблемы экономии, экономического роста и эффективности общественного производства

- •3.1. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и оценка рациональности их использования

- •Возможности производства станков и продовольствия при полной занятости ресурсов

- •Изменение дохода, выраженного в центнерах зерна, когда дополнительные затраты труда добавляются к неизменному количеству земли

- •3.2. Воспроизводство, его виды и показатели эффективности

- •Тема 4. Товарное производство (хозяйство). Товар и деньги

- •4.1. Формы и модели организации общественного хозяйства

- •4.2. Товар и его свойства. Альтернативные подходы к определению стоимости товара. Закон стоимости.

- •Иллюстрация формирования общественно необходимых затрат и цены предложения

- •Закон стоимости как регулятор структуры производства

- •4.3. Деньги и законы денежного обращения

- •Тема5. Рынок и рыночная экономика

- •5.1. Рынок, его сущность, функции и структура. Инфраструктура рынка

- •5.2. Рыночная экономика: сущность, принципы организации, субъекты и способы их взаимосвязи

- •5.3. Рынок и государство как двуединая система регулирования современной рыночной экономики

- •Тема6. Рынок между конкуренцией и монополией

- •6.1. Понятие и значение конкуренции в рыночной экономике

- •6.2. Производство и конкуренция. Формы производственной конкуренции

- •6.3. Рынок и конкуренция. Модели рынков и рыночной конкуренции

- •Сравнительная характеристика основных моделей рынка и рыночной конкуренции

- •6.4. Монополия и конкуренция. Роль монополий в рыночной экономике

- •Раздел2. Микроэкономика

- •Тема7. Спрос, предложение и закономерности потребительского поведения на рынке

- •7.1. Законы спроса и предложения. Цена спроса, цена предложения и равновесная цена

- •Изменение величины спроса в зависимости от изменения цены

- •Изменение величины предложения в зависимости от изменения цены

- •Изменение величины спроса и предложения в зависимости от изменения цены

- •7.2. Эластичность спроса и предложения

- •7.3. Основы теории потребительского поведения. Концепция полезности

- •Тема8. Предприятие: организация и технология производства

- •8.1. Предприятие, его основные признаки и функции

- •8.2. Организационно-правовые формы предприятий

- •Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков типичных форм предприятий

- •8.3. Технология производства и производственная функция. Теория предельной производительности факторов производства и правила их эффективного использования

- •Количество выпускаемой продукции при различных сочетаниях факторов производства

- •Результаты производства с одним переменным фактором (в физическом выражении, единиц)

- •Тема9. Предприятие на рынке ресурсов: формирование спроса, цен и доходов на рынках ресурсов

- •9.1. Рынок средств производства, его основные признаки и особенности ценообразования

- •9.2. Рынок труда, заработная плата и безработица

- •9.3. Рынок капитала, процент и предпринимательский доход

- •9.4. Рынок земельных ресурсов, рента и цена земли

- •Тема10. Предприятие на рынке потребительских товаров и услуг: формирование издержек, цен и прибыли

- •10.1. Издержки производства, их виды и структура. Себестоимость производства продукции

- •10.2. Динамика издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах

- •Типичная динамика издержек производства предприятия в краткосрочном периоде времени** (количество продукции в штуках, издержки в рублях)

- •10.3. Объем выпуска продукции и правила обеспечения наибольшей выгоды производителя на чисто конкурентном рынке товаров и услуг

- •10.4. Объем выпуска продукции, цена и правила максимизации экономической прибыли на рынке чистой монополии

- •Выручка и экономическая прибыль чисто конкурентной фирмы (цена продукта – 38 руб./ед; выручка и экономическая прибыль в руб.)

- •Сравнительные параметры рынков, характеризующие их выгодность для общества и бизнеса

- •Тема11. Предприятие в условиях неопределенности рыночной экономики

- •11.1. Неопределенность – порождение недостатка информации

- •11.2. Риск и способы его снижения

- •Раздел3. Макроэкономика Тема12. Макроэкономика и основные макроэкономические проблемы (оценка состояния и динамики национальной экономики)

- •12.1. Макроэкономическое равновесие и способы его достижения

- •12.2. Основные показатели, оценивающие итоги развития национальной экономики

- •12.3. Основные инструменты макроэкономического анализа на рынках товаров и услуг

- •12.3.1. Модель совокупного спроса – совокупного предложения (сс-сп)

- •12.3.2. Модель "расходы–доходы" или кейнсианский крест

- •12.3.3. Модель "доход-потребление-сбережение". Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению

- •12.3.4. Модель "сбережения-инвестиции", мультипликатор инвестиционных расходов и парадокс бережливости

- •Тема 13. Роль государства в регулировании макроэкономического равновесия: теории и методы влияния

- •13.1. Развитие теории о роли государства в регулировании рыночной экономике

- •13.1.1. Классическая теория невмешательства государства в экономику

- •13.1.2. Теория государственного регулирования экономики Дж. М. Кейнса

- •13.1.3. Теория денежного регулирования экономики м. Фридмена

- •13.1.4. Роль государства в теории социального рыночного хозяйства

- •13.1.5. Институционализм и экономико-правовые аспекты деятельности государства в рыночной экономике

- •13.2. Функции государства и методы регулирования рыночной экономики

- •Сравнительные позиции теорий государственного регулирования экономики

- •Тема14. Финансы и бюджетно-налоговая политика государства

- •14.1. Финансы и финансовая система государства

- •14.2. Государственный бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики

- •Примерная структура доходов и расходов Государственного бюджета, характерная для развитых стран с рыночной экономикой (в %)

- •Доходы и расходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 2005 году **

- •Продолжение табл. 14.2

- •14. 3. Налоговая система и принципы налогообложения

- •Система налогов и сборов Российской Федерации

- •14.4. Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства

- •Тема 15. Деньги, кредит и кредитно-денежная политика государства

- •15.1. Особенности современных денег, их виды и функции

- •15.2. Предложение и спрос на денежном рынке

- •15.3. Кредит как инструмент регулирования количества денег в обращении

- •15.4. Ценные бумаги в системе инструментов регулирования денежного рынка

- •15.5. Основные направления кредитно-денежной политики государства

- •Тема16. Взаимосвязь денежной и фискальной политики и влияние денег на реальный объем производства

- •16.1. Концепция классической дихотомии и нейтральности денег

- •16.2. Общее равновесие на рынках инвестиций, товаров, денег (модель кривых ис и лд)

- •Тема 17. Инфляция и антиинфляционная политика

- •17.1. Понятие, измерение, виды и причины инфляции, механизмы ее развития

- •17.2. Экономические и социальные последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •17.3. Антиинфляционная политика: теоретические подходы и практические рекомендации

- •Тема18. Социальная политика в рыночной экономике

- •18.1. Содержание социальной политики и оценка ее результативности

- •18.2. Доходы населения в рыночной экономике и принципы их распределения. Измерение неравенства в распределении доходов

- •18.3. Социальная политика государства и методы перераспределения доходов

- •Раздел4 международные экономические отношения и цикличность развития рыночной экономики Тема19. Теоретические основы и тенденции развития мирового хозяйства

- •19.1. Мировое хозяйство, его структура и тенденции развития

- •Среднегодовые темпы прироста ввп в мире в расчёте на душу населения**

- •Доля различных стран и регионов в мировом ввп (весь мир 100%)**

- •19.2. Международное разделение труда и теории внешней торговли

- •Тема20. Основные формы международных экономических отношений

- •20.1. Формы экономических объединений и экономического сотрудничества в мировой экономике

- •20.2. Международная торговля и внешнеторговый мультипликатор

- •20.3. Международные валютные отношения и платежный баланс страны

- •Тема21. Экономический рост и цикличность развития рыночной экономики

- •21.1. Экономический рост: понятие, измерение, факторы, типы и границы

- •21.2. Циклический характер развития рыночной экономики. Промышленный цикл и его фазы

- •21.3. Причины экономических кризисов. Типы экономических циклов и их материальная основа

- •21.4. Модели равновесного экономического роста

- •21.4.1. Многофакторные (неоклассические) модели экономического роста

- •21.4.2. Однофакторные (неокейнсианские) модели экономического роста

- •21.4.3. Модель «затраты-выпуск» в.Леонтьева

- •Тема 22. Проблемы социально-экономической трансформации в странах с переходной экономикой

- •22.1. Концепции и основные направления системных реформ в переходной экономике

- •22.2. Выбор концепции реформирования и система рыночных преобразований в России

- •Рекомендуемый библиографический список

- •Экономическая теория

- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132.

1.2. Объект, предмет, структура и функции экономической теории

Из краткого исторического обзора процесса становления и развития экономической науки вполне очевидным является вывод о том, что объектом ее изучения является общественное производство. Но общественное производство служит объектом изучения для многих дисциплин: естественных, технических, социальных. Чтобы в этом объекте выделить предмет той или иной науки, его необходимо структурировать и таким образом определить содержание предмета конкретной науки.

Производство как объект изучения экономической теории представляет собой общественный процесс создания экономических благ, то есть процесс воздействия человека на вещества и силы природы с целью создания продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения разнообразных потребностей людей. Исследуя производственную жизнь общества, экономическая теория рассматривает ее как единую целостную систему, которая имеет внешнюю и внутреннюю структуру.

В основе формирования внешней структуры производства лежит процесс развития общественного разделения труда. Общественное производство немыслимо без определенного сотрудничества людей, которое порождает их распределение по сферам и отраслям занятости.

Общественное разделение труда – это исторически определенная система общественного труда, которая складывается в результате качественной дифференциации трудовой деятельности, что приводит к обособлению и сосуществованию различных ее видов. Разделение труда является одним из важнейших факторов повышения производительности труда. На основе разделения труда начинается обмен результатами деятельности, что позволяет работникам определенного вида труда пользоваться результатами других видов труда. Разделение труда существует в разных формах, соответствующих характеру производственных отношений и уровню развития производительных сил общества.

Различают разделение труда внутри общества и внутри предприятия, которые тесно взаимосвязаны. Разделение труда внутри общества, в свою очередь, подразделяют на общее и частное. Под общим разделением трудапонимается разделение общественного производства на крупные сферы и отрасли (материальное и нематериальное производство, промышленность, сельское хозяйство и др.). Подчастным разделением трудапонимают разделение крупных отраслей на виды и подвиды (промышленность разделяется на добывающую и обрабатывающую, а последняя на станкостроение, машиностроение и др.). Разделение труда внутри предприятия называютединичным. Оно, в основном, соответствует профессиональному разделению труда среди работников предприятия. Кроме этого существуеттерриториальное и международноеразделение труда.

В соответствии со сложившейся системой общего разделения труда современная экономическая теория разделяет все общественное производство на две крупные сферы – материальное и нематериальное производство, каждая из которых включает в себя несколько отраслей (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Внешняя структура общественного производства

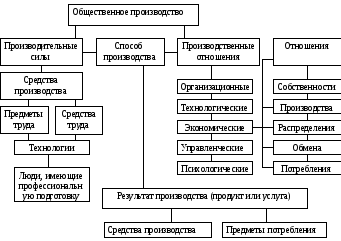

Для определения предмета экономической теории и его содержания более важное значение имеет понимание внутренней структуры производства. С точки зрения внутреннего устройства производство имеет две взаимосвязанные стороны: отношение людей к природе и взаимоотношения людей между собой. Первая сторона отражает материальное содержание процесса труда и образует производительные силы общества, вторая сторона отражает разнообразные связи людей в производстве и образует производственные отношения. Так как люди участвуют в производстве не в одиночку, а сообща, то производство всегда является общественным процессом (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Внутренняя структура общественного производства

На рис. 1.2. видно, что производительные силы и производственные отношения имеют свою собственную структуру. Производительные силы –это система вещественных и личных элементов производства, с помощью которых происходит использование предметов и сил природы для получения пригодных к потреблению продуктов и услуг. Производительные силы включают в себя следующие элементы:

1.Предметы труда, или те вещества, на которые воздействует человек в процессе труда. Все предметы труда делятся на:естественныеили данные природой (руда, уголь, лес, вода и т.п.) исырьевыеили созданные трудом (мука, доски, чугун, сталь, химические смолы и т.п.).

2.Средства труда – это вещества или комплекс веществ, с помощью которых человек воздействует на предметы труда. Все средства труда делятся на активные и пассивные.Активные средства трудапрямо, непосредственно воздействуют на предметы труда и образуют костно-мускульную систему производства (станки, машины, инструменты, топор, тиски, лопата и т.п.).Пассивные средства трудапрямо не воздействуют на предметы труда, а служат для их хранения, транспортировки, осуществления необходимых естественных процессов и др. К пассивным средствам труда относят трубопроводы, дороги, каналы, склады, различного рода емкости и т.п. и их называют сосудистой системой производства. Одна и та же вещь, в зависимости от выполняемой в производстве функции, может быть и средством и предметом труда; лишь земля является одновременно и предметом и средством труда. Предметы и средства труда в совокупности составляютсредства производства. Они являются вещественным фактором производства и производительных сил.

3.Личным фактором производстваили личным элементом производительных сил являются люди, имеющие определенную профессиональную и квалификационную подготовку и способные осуществлять процесс труда. Общий уровень развития производительных сил показывает, как глубоко человек освоил и может использовать богатства природы. Но определяющим моментом степени развития производительных сил служит совершенство развития самого человека как главной производительной силы общества.

При этом уровень совершенства развития человека определяется не только чисто профессиональными знаниями и умениями, но и богатством его духовной культуры.

Технологии – это нематериальные объекты в составе производительных сил, так как представляют собой лишь способы соединения личных и вещественных факторов производства, и в моменты их появления являются, как правило, патентованной интеллектуальной собственностью, распространяемой в виде специальной информации.

Все элементы производительных сил представляют собой ресурсы общества, которые всегда имеются в ограниченном количестве. Поэтому в процессе взаимодействия людей, использующих вещественные элементы производительных сил, возникают разного рода производственные отношения: технологические, организационные, экономические, управленческие и др.

Среди всех видов производственных отношений экономическая теория занимается изучением экономических отношений.

Производственные экономические отношения – это отношения, которые возникают между людьми как собственниками разных элементов производительных сил в процессе создания и последующего движения продуктов (услуг). Экономические отношения начинают формироваться непосредственно в производстве, где взаимодействуют экономические субъекты, каждому из которых может принадлежать один, несколько или все элементы производительных сил. Если в одном случае один человек сам является работником и ему же принадлежат предметы и средства труда, а следовательно, и результат труда, а в другом случае одному человеку принадлежит только способность к труду, а другому – предметы и средства труда, а потому и результат труда, то вполне очевидно, что возникают разные типы экономических отношений. Отсюда следует, что главным элементом, определяющим характер экономических отношений, являются отношения собственности (присвоения) на средства производства и его результаты. Поэтому экономические производственные отношения – это прежде всего отношения собственности.

Отношения собственностина средства и результаты производства предопределяют и те отношения, которые складываются между людьми по поводу распределения созданного продукта, обмена полученными частями и их конечного потребления. Поэтому в целом экономические отношения базируются на отношениях собственности и включают в себя отношения, возникающие по поводу производства, распределения, обмена и потребления, а само общественное производство представляет единство четырех моментов: создание (производство) продукта, его распределение, обмен и потребление.

Производство без потребления бессмысленно. Более того, само производство есть потребление, то есть производительное потребление элементов производительных сил, в результате которого создаются экономические блага. В свою очередь, потребление есть производство, то есть "производство человека" в процессе потребления им экономических благ. Поэтому общественное производство можно представить как единство производства вещей и "производства людей". Такой структуре общественного производства соответствует и структура произведенного продукта, которая включает в себя средства производства, используемые для производства вещей, и предметы потребления, используемые для "производства людей".

Производительные силы в единстве с производственными отношениями образуют способ производства. Экономическая история человечества есть история последовательного перехода от одного способа производства к другому. В рамках формационного подхода такими способами производства являются: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. В рамках технологического подхода такими способами производства являются: доиндустриальный (аграрный), индустриальный (промышленный), постиндустриальный (информационный). Переход от одного способа производства к другому происходит на основе изменения экономических отношений.

Экономические отношения – это всегда отношения между разными собственниками. В производстве – это работодатели (собственники вещественных факторов производства) и наемные работники (собственники рабочей силы); в распределении – собственники разных ресурсов (труда, капитала, земли, предприимчивости); в обмене – продавцы и покупатели; в потреблении – индивидуальные или коллективные (совместные) пользователи экономических благ.

Таким образом, производственные экономические отношения и отношения собственности тесно взаимосвязаны, притом в такой степени, что последние составляют главное содержание первых. На этих отношениях, как на скелете, строится все человеческое общество со всем богатством и разнообразием других общественных связей. Поэтому будет логичным вывод о том, что наука, изучающая отношения собственности, изучает анатомию человеческого общества, и такой наукой является политическая экономия.

Политическая экономиякак наука носит фундаментальный характер, однако предмет ее ограничен. Она, к примеру, изучает собственность как отношение и ее типичные формы, стоимость как свойство товара и ее исторические формы, суть отношений между трудом и капиталом и т.п., но она не занимается детальным анализом, к примеру, себестоимости продукции, форм организации и оплаты труда, налогообложением и т.п. Такие и подобные им проблемы изучают другие крупные направления общей экономической теории – микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика (мегаэкономика или интерэкономика).

Микроэкономика – это раздел общей экономической теории, где изучается деятельность отдельных экономических субъектов, играющих значительную роль в развитии экономики. Такими субъектами являются правительственные учреждения и организации, фирмы или предприятия, домохозяйства. Изучая поведение отдельных экономических субъектов, микроэкономика объясняет, кем и как принимаются решения относительно того что, как и для кого надо производить, по каким ценам покупать и продавать, почему цены на отдельные товары повышаются или понижаются и т.п. На этом основании многие экономисты считают микроэкономику теоретической основой бизнеса.

Макроэкономика – это раздел общей экономической теории, где национальная экономика исследуется как единое целое. Здесь, к примеру, изучаются: богатство нации и методы его оценки; факторы роста национального дохода; показатели занятости и безработицы; природа и динамики инфляции; налоговая, бюджетная и кредитная политика государства; взаимоотношения между различными секторами экономики и другие подобные им проблемы.

Строго говоря, провести четкую границу между микроэкономикой и макроэкономикой нельзя, как и нельзя их изучать в отрыве от политической экономии. Изучая тот или иной раздел экономической теории, следует понимать, что в каждом случае изучается лишь часть (аспект) целостного явления или процесса. Например, изучая безработицу, политическая экономия выясняет ее причины и формы, а влияние безработицы на положение конкретной фирмы и на ситуацию в стране изучают соответственно микро- и макроэкономика. Значит у политической экономии, микро- и макроэкономики есть один предмет, который изучается ими с разных сторон или позиций, а потому они являются составными частями единой науки – экономической теории.

По мере того как национальная экономика через международное разделение труда устанавливает и развивает связи с экономиками других стран, расширяются и границы предмета экономической теории. Она начинает изучать и межгосударственные экономические отношенияв различных их проявлениях.

Поэтому общая экономическая теория в целомсостоит из четырех структурных частей или разделов (политическая экономия, микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика), каждая из которых изучает определенный срез экономических отношений, характерных для какого-либо явления или процесса. Это позволяет получить целостное представление об их содержании, формах, динамике и влиянии на результаты производства, распределения, обмена и потребления (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Структура предмета и структура науки экономической теории

На рис. 1.3. показано, что в структуре предмета экономической теории основополагающее значение принадлежит отношениям собственности, которые формируют и все другие экономические отношения. Соответственно в структуре науки аналогичное место занимает политическая экономия, изучающая отношения собственности.

Наконец, чтобы окончательно определить содержание предмета экономической теории, следует ответить на вопрос: "А почему в обществе существуют отношения собственности?" Отношения эти возникают там и тогда, где необходимые для производства экономические ресурсы (капитал, труд, земля) имеются в ограниченном количестве. Если бы ресурсы были не ограничены, то по поводу их использования не возникало бы ни каких отношений, как не возникает их по поводу использования солнечного света или воздуха.

И лишь теперь можно сказать, что экономическая теория есть наука о производственных экономических отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов.Она изучает всю совокупность экономических отношений, возникающих между людьми как экономическими субъектами, по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг; она изучает закономерности и тенденции развития экономики на всех уровнях: домохозяйств, предприятий (фирм), национальных хозяйств и межгосударственных экономических отношений.

В процессе изучения своего предмета экономическая теория выполняет ряд функций:

1. Теоретико-познавательная функция, которая является общей для всех наук. Экономическая теория не ограничивается простым описание фактов, а выясняет суть процессов и явлений, познает содержание законов (правил или принципов), управляющих хозяйственной жизнью общества.

2. Методологическая функциясостоит в том, что экономическая теория выступает в качестве теоретического фундамента для сложного комплекса экономических дисциплин:

отраслевых (экономика машиностроения, строительства, торговли, туризма и т.д.);

функциональных (кредит, финансы, налоги и налогообложение и т.п.);

межотраслевых (экономическая география, статистика, менеджмент и др.).

3. Критическая функция, содержание которой сводится к тому, что все изучаемые явления рассматриваются с позиции их достоинств и недостатков, и лишь после этого даются оценки целесообразности или нецелесообразности их использования.

4. Практическая функция, позволяющая на основе анализа накопившихся проблем формулировать определенные выводы и рекомендации, которые могут быть использованы для разработки конкретной экономической политики фирм и государственных органов.