- •А.И.Бутук

- •Введение в курс предмет, метод и роль экономической теории

- •§ 1. Основные вехи в истории экономической мысли

- •§ 2. Предмет экономической теории

- •2.1. Определение предмета

- •2.2. Микро- и макроэкономика

- •§ 3. Функции экономической теории

- •3.1. Познавательная функция и экономические законы

- •3.2. Практическая функция и экономическая политика

- •3.3. Методологическая функция и классификация экономических дисциплин

- •3.4. Идеологическая функция и социальные корни различных школ экономической теории

- •§ 4. Метод экономической теории и последовательность ее изложения

- •4.1. Методология политэкономии

- •4.2. Общая последовательность изложения

- •1.2. Структура экономических ресурсов

- •1.3. Спор о предпринимательской способности

- •1.4. Затраты ресурсов в процессе труда

- •§ 2. Продукт труда и производственные возможности

- •2.1. Определение продукта труда

- •2.2. Иллюстрация производственных возможностей

- •§ 3. Структура общественного труда и его сферы

- •3.1. Материальное и нематериальное производство

- •3.2. Два подразделения общественного производства

- •3.3. Производственная и непроизводственная сферы

- •3.4. Институциональная трактовка трансакционных издержек

- •Глава 2. Система экономических отношений и ее взаимодействие с производительными силами и надстройкой

- •§ 1. Организационно-экономические отношения

- •1.1. Трудовая подсистема отношений пользования

- •1.2. Потребительская подсистема отношений пользования

- •§ 2. Имущественные отношения

- •Отношения распоряжения;

- •2.1. Собственность и ее объекты

- •2.2. Типы и формы собственности

- •2.3. Отношения распоряжения

- •2.4. Система экономических интересов и стимулов

- •§ 3. Экономическая система и ее противоречия

- •3.1. Компоненты экономической системы

- •3.2. Основные источники экономического развития

- •3.3. Взаимодействие способа производства и надстройки

- •Раздел п товарно-денежные отношения

- •Глава 3. Общая характеристика атрибутов товарного производства

- •§ 1. Отличия натурального и товарного хозяйства

- •1.1. Особенности натурального хозяйства

- •1.2. Своеобразие товарного производства

- •§ 2. Товар и его свойства

- •§ 3. Свойства труда, воплощенного в товаре

- •3.1. Конкретный и абстрактный труд

- •3.2. Частный и общественный труд

- •3.3. Противоречия товарного производства

- •§ 4. Происхождение и сущность денег

- •4.1. Единичная форма

- •4.2. Развернутая форма

- •4.3. Всеобщая форма

- •4.4. Денежная форма

- •4.5. Сущность денег

- •§ 5. Рынок и его виды

- •Глава 4. Взаимодействие основных рыночных сил

- •§ 1. Спрос

- •1.1. Закон спроса

- •1.2. Иллюстрация закона спроса

- •1.3. Неценовые факторы спроса

- •1.4. Эластичность спроса

- •§ 2. Предложение

- •2.1. Закон предложения и его иллюстрация

- •2.2. Неценовые факторы предложения

- •2.3. Эластичность предложения

- •§ 3. Взаимодействие спроса и предложения

- •3.1. Рыночное равновесие и его иллюстрация

- •3.2. Иллюстрация сдвигов в равновесной цене и равновесном объеме купли-продажи

- •§ 4. Закон стоимости и его функции

- •4.1. Трактовка ценообразования в теории предельной полезности

- •4.2. Трактовка ценообразования в трудовой теории стоимости

- •4.3. Функции закона стоимости

- •Глава 5. Развитие и функционирование денег

- •§ 1. Развитие денег и их виды

- •1.2. Неполноценные деньги

- •1.3. Золотой стандарт

- •1.4. Декретные деньги

- •§ 2. Функции денег

- •2.1. Деньги как мера стоимости

- •2.2. Деньги как средство обращения

- •2.3. Деньги как средство накопления

- •2.4. Деньги как средство платежа

- •2.5. Мировые деньги

- •§ 3. Законы денежного обращения

- •3.1. Денежные агрегаты

- •3.2. Определение количества денег

- •Глава 6. Инфляция, ее виды, причины и последствия

- •§ 1. Инфляция спроса, ее причины и формы

- •§ 2. Инфляция издержек, ее предпосылки и формы

- •§ 3. Определение видов, форм и темпов инфляции

- •§ 4. Последствия инфляции

- •§ 5. Оптимальная антиинфляционная политика

- •Раздел III главные субъекты кругооборота ресурсов, продуктов и доходов в смешанной экономике

- •Глава 7. Экономическая роль домохозяйств и социальная стратификация

- •§ 1. Источники доходов и их распределение

- •1.1. Функционально-производственное распределение и классовая структура общества

- •1.2. Социальная справедливость в распределении

- •§ 2. Расходование доходов и дифференциация образа жизни

- •2.1. Главные направления расходов населения

- •2.2. Различие в уровнях и образе жизни общественных слоев

- •Глава 8. Фирмы и их виды

- •§ 1. Првдприятие, фирма, их плюрализм

- •§ 2. Правовые типы фирм и их особенности

- •Единоличные владения;

- •2.1. Единоличные владения

- •2.2. Партнерства

- •2.3. Корпорации

- •2.4. Венчурный бизнес

- •§ З. Олигополии, их предпосылки, формы и роль

- •3.1. Предпосылки возникновения и атрибуты олигополии

- •3.2. Основные формы олигополии

- •3.3. Роль олигополии

- •3.4. Модели конкуренции, монополии и олигополии

- •Раздел 3 Глава 9. Роль государства в смешанной экономике

- •§ 1. Необходимость и природа государственного вмешательства в экономику

- •1.1. Необходимость государственного участия в экономике с позиций фундаментальных вопросов

- •1.2. Характер государственного регулирования

- •§ 2. Социально-экономические функции государства

- •2.1. Формирование правовой базы

- •2.2. Ограничение монополизма

- •2.3. Государственное участие в перераспределении доходов

- •2.4. Вмешательство государства в распределение ресурсов

- •§ 3. Кругооборот ценностей в отношениях государства с домохозяйствами и фирмами

- •3.1. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов

- •3.2. Кредитно-финансовое воздействие государства на экономическую активность

- •Раздел IV затраты и показатели хозяйственной деятельности

- •Глава 10. Капитал, его издержки и валовые показатели единичного воспроизводства

- •§ 1. Маржиналистская концепция издержек

- •1.1. Теория трех факторов производства

- •1.2. Теория предельной производительности

- •§ 2. Трудовая концепция издержек

- •2.1. Издержки производства как трудозатраты

- •2.2. Издержки производства как затраты капитала

- •§ 3. Проблема эксплуатации

- •§ 4. Источники и факторы накопления капитала

- •§ 5. Валовые микроэкономические показатели

- •5.1. Затратные показатели

- •5.2. Добавленная стоимость

- •Глава 11. Общественное воспроизводство и национальные счета

- •§ 1. Условия общественного воспроизводства

- •§ 2. Способы расчета валового внутреннего продукта

- •2.1. Производственный метод расчета ввп

- •2.2. Расчет ввп по методу конечного использования

- •2.3. Распределительный метод расчета ввп

- •§ 3. Другие национальные счета

- •§ 4. Коррекция и значение объемных показателей

- •Глава 12. Периодизация, типы, факторы и критерии экономического роста

- •§ 1. Стадии социально-экономического прогресса

- •1.1. Эры развития производительных сил

- •1.2. Диалектика характера и способа производства

- •§ 2. Интенсификация экономики

- •2.1. Экономическая эффективность и ее главные показатели

- •2.2. Реальное обобществление и интенсификация

- •§ 3. Факторный анализ экономического роста

- •3.1. Экономический рост в разрезе факторов предложения и спроса

- •3.2. Факторы экономического роста сша в XX веке

- •3.3. Факторы экономического роста в ссср

- •3.4. Упущенные факторы экономического роста на постсоветском пространстве

- •§ 4. Критерии и целесообразность экономического роста

- •4.1. Критерии экономического прогресса

- •4.2. Дискуссия о целесообразности экономического роста

- •Раздел V взаимодействие наемного труда, промышленного капитала и земельной собственности

- •Глава 13. Товарно-денежные отношения по поводу рабочей силы

- •§ 1. Рабочая сила как товар

- •1.1. Условия превращения рабочей силы в товар

- •1.2. Свойства рабочей силы как товара

- •§ 2. Способы изменения норм необходимой и прибавочной стоимости

- •§ 3. Заработная плата

- •3.1. Сущность заработной платы

- •3.2. Номинальная и реальная зарплата

- •3.3. Формы и системы зарплаты

- •Глава 14 § 2. Прибыль и ее норма

- •2.1. Суть прибыли

- •Глава 15. Аграрные отношения и земельная рента

- •§ 1. Возникновение аграрных отношений

- •1.1. Земля как объект экономических отношений

- •1.2. Формы феодальной земельной ренты

- •§ 2. Капиталистическая земельная рента и ее виды

- •2.1. Сущность и виды дифференциальной ренты

- •2.2. Абсолютная и монопольная рента

- •§ 3. Плата за землю и цена земли

- •§ 4. Развитие аграрных отношений

- •4.1. Аграрный сектор развитых стран

- •4.2. Столыпинская реформа, советский и постсоветский переломы в аграрных отношениях

- •Раздел VI капитал сферы обращения

- •Глава 16. Деятельность в товарном обращении

- •§ 1. Издержки товарного обращения

- •§ 2. Торговая прибыль

- •§ 3. Торговое посредничество и рыночная стратегия фирм

- •3.1. Виды торговых посредников

- •3.2. Выбор рыночной стратегии фирмы

- •§ 4. Функции маркетинга

- •Глава 17. Ссудный капитал и формы кредита

- •§ 1. Ссудный капитал, его источники и роль

- •§ 2. Движение и доходность ссудного капитала

- •§ 3. Основные формы кредита

- •3.1. Коммерческий кредит

- •3.2. Сущность банковского кредита

- •3.3. Облигационные займы фирм

- •3.4. Потребительский кредит

- •3.5. Государственные займы и ссуды

- •3.6. Международный кредит

- •Глава 18. Кредитные учреждения

- •§ 1. Зарождение и функции коммерческих банков

- •§ 2. Основные виды специальных кредитных учреждений

- •2.1. Учреждения, аккумулирующие личные сбережения

- •2.2. Учреждения потребительского кредита

- •2.3. Учреждения сельскохозяйственного кредита

- •2.4. Внешнеторговые банки

- •§ 3. Централизация банкнотной эмиссии и становление двухуровневой кредитной системы

- •3.1. Централизация банкнотной эмиссии

- •3.2. Становление центральных банков

- •3.3. Исторические метаморфозы централизованной банкнотной эмиссии

- •Глава 19. Деятельность коммерческих банков

- •§ 1. Операции коммерческих банков

- •1.1. Пассивные операции

- •1.2. Активные операции

- •1.3. Акцептные операции

- •1.4. Расчетные операции

- •1.5. Факторинговые операции

- •1.6. Лизинговые операции

- •1.7. Трастовые операции

- •1.8. Торгово-комиссионные операции

- •§ 2. Доходы, расходы и ликвидность активов коммерческих банков

- •2.1. Доходы и издержки коммерческих банков

- •2.2. Ликвидность активов коммерческих банков

- •Раздел VII отношения совладения

- •Глава 20. Хозяйственные общества

- •§ 1. Общая характеристика хозяйственных товариществ

- •1.1. Правовая база хозяйственных обществ

- •1.2. Имущество хозяйственных товариществ

- •§ 2. Неакционерные виды хозяйственных обществ

- •2.1. Полное товарищество

- •2.2. Коммандитное товарищество

- •2.3. Общества с ограниченной ответственностью

- •2.4. Общества с дополнительной ответственностью

- •§ 3. Акционерные общества

- •3.1. Акции, их виды и оборот

- •3.2. Учреждение акционерных обществ

- •3.3. Самоуправление акционерных обществ

- •3.4. Ретроспектива акционерного капитала

- •3.5. Перспективы акционерной собственности

- •Глава 21. Государственная собственность и приватизация

- •§ 1. Сферы и формы государственной собственности

- •1.1. Формы государственной собственности и участия людей в совладении ею

- •1.2. Сферы приложения государственной собственности

- •1.3. Изменения масштабов госсектора

- •§ 2. Правовая база и реалии приватизации в украине

- •2.1. Нормативная база формирования многоукладности экономики Украины

- •2.2. Законодательство, регламентирующее процедуру приватизации в Украине

- •2.3. Ход приватизации в снг

- •Финансы и менеджмент фирмы

- •Глава 22. Основные характеристики финансов фирмы

- •§ 1. Отчетность фирм и ее удостоверение

- •1.1. Бухгалтерский учет

- •1.2. Аудит

- •1.3. Основные компоненты отчетности фирмы

- •§ 2. Баланс активов и пассивов

- •Пассивы

- •2.1. Активы фирмы

- •2.2. Пассивы фирмы

- •§ 3. Счет прибыли и убытков

- •§ 4. Оценка финансового положения фирмы и механизм банкротства

- •Глава 23. Общие параметры управления фирмой

- •§ 1. Внутрифирменные управленческие отношения

- •§ 2. Принципы внутрифирменного управления

- •§ 3. Управленческая стратегия фирм

- •Часть третья макроэкономические процессы и институты их регулирования

- •Раздел IX экономические циклы и концепции антициклического регулирования

- •Глава 24. Циклы капиталистического развития

- •§ 1. Малые циклы, их фазы и материальная основа

- •1.1. Экскурс в историю кризисов

- •1.2. Фазы малых циклов

- •1.3. Материальная база циклов и причины кризисов

- •§ 2. Большие циклы и их интерпретация

- •2.1. Циклы н.Д. Кондратьева

- •2.2. Дискуссия о природе больших волн

- •Глава 25. Теории макроэкономической стабилизации

- •§ 1. Докейнсианская парадигма рыночной саморегуляции

- •§ 2. Кейнсианская теория макроэкономики

- •2.1. Потребление и сбережение

- •2.2. Частные инвестиции

- •2.3. Чистый экспорт

- •2.4. Влияние государства на совокупный спрос

- •2.5. Эффект мультипликатора

- •2.6. Ограниченность встроенных стабилизаторов

- •§ 3. Посткейнсианские трактовки уменьшения государственного участия в экономике

- •3.1. Монетаризм

- •3.2. Теория рациональных ожиданий

- •3.3. Теория экономики предложения

- •§ 4. Социалистические модели экономической роли государства

- •4.1. Казенно-социалистическая система директивного управления

- •4.2. Социал-демократическая модель государственного регулирования

- •Раздел X фискальная и кредитно-денежная политика

- •Глава 26. Государственные финансы и фискальная политика

- •§ 1. Государственные финансы

- •1.1. Бюджетная система

- •1.2. Система налогообложения

- •1.3. Стратегические направления бюджетных расходов

- •1.4. Государственный бюджет

- •§ 2. Дискретная фискальная политика и ее проблемы

- •2.1. Методы фискальной политики

- •2.2. Трудности фискальной политики

- •2.3. Проблема бюджетного дефицита и государственного долга

- •Глава 27. Денежный рынок и кредитно-денежное регулирование

- •§ 1. Функции центрального банка

- •§ 2. Банковская система и денежный мультипликатор

- •§ 3. Методы и проблемы кредитно-денежной политики

- •3.1. Инструменты регулирования денежного обращения и кредита

- •3.2. Трудности кредитно-денежного регулирования

- •Раздел XI регуляторы главных внутренних рынков

- •Глава 28. Рынок рабочей силы и безработица

- •§ 1. Функционирование рынка труда

- •1.1. Неинституциональные факторы рынка рабочей силы

- •1.2. Институты организации рынка рабочей силы

- •§ 2. Проблема безработицы

- •2.1. Причины и формы безработицы

- •2.2. Динамика и издержки безработицы

- •2.3. Пути улучшения занятости и защиты безработных

- •2.4. Взаимосвязь безработицы и инфляции

- •Глава 29. Рыночные институты организации товарооборота

- •§ 1. Аукционы и ярмарки

- •1.1. Аукционы

- •1.2. Ярмарки

- •§ 2. Товарные биржи

- •2.1. Возникновение и развитие товарных бирж

- •2.2. Виды сделок на товарной бирже

- •Глава 30. Макроэкономическая роль фондового рынка и его организация

- •§ 1. Мотивы инвесторов капитала в акции и облигации

- •1.1. Инвестиции в акции

- •1.2. Инвестиции в облигации

- •1.3. Фиктивный капитал

- •§ 2. Первичный рынок ценных бумаг

- •§ 3. Вторичный рынок ценных бумаг

- •3.1. Небиржевой рынок

- •3.2. Становление и развитие биржевой торговли

- •3.3. Организация деятельности фондовых бирж

- •3.4. Виды сделок с ценными бумагами

- •§ 4. Регламентация фондового рынка

- •Глава 31. Международное разделение труда и основные формы мирохозяйственных отношений

- •§ 1. Международное разделение труда и его роль

- •§ 2. Мщцународная торговля

- •2.1. Динамика международной торговли в XIX—XX веках

- •2.2. Торговый баланс

- •2.3. Свободная торговля или протекционизм

- •2.4. Гатт — вто

- •§ 3. Международное движение капитала

- •3.1. Расширение миграции капитала

- •3.2. Межстрановая миграция человеческого капитала

- •3.3. Платежный баланс

- •§ 4. Углубление интернационализации хозяйственной жизни

- •4.1. Транснациональные корпорации (тнк)

- •4.2. Некоторые международные экономические организации

- •4.3. Углубление европейской интеграции

- •Глава 32. Валютные отношения

- •§ 1. Валютные отношения и валютные курсы

- •1.1. Валюты и валютные операции

- •1.2. Валютный курс и его факторы

- •§ 2. Валютное регулирование

- •2.1. Саморегуляция валютных курсов при золотом стандарте

- •2.2. Гибкие и фиксированные валютные курсы в условиях декретных денег

- •2.3. Валютный контроль

- •2.4. Пределы целесообразности конвертируемости валют

- •§ 3. Экскурс в историю валютных отношений после краха золотого стандарта

- •3.1. Валютные зоны

- •3.2. Бреттон-Вудсская система

- •3.3. Ямайская система

- •§ 4. Основные международные валютно-финансовые институты

- •4.1. Международный валютный фонд (мвф)

- •4.2. Группа Всемирного банка

- •4.3. Региональные банки, фонды и организации

- •4.4. Становление Европейского валютного союза (евс)

- •Послесловие: глобальные проблемы

Глава 14 § 2. Прибыль и ее норма

Прибыль и норма прибыли играют центральную роль в мотивации предпринимательской деятельности. Они фиксируют соответственно размеры и степень финансовой эффективности капиталовложений.

Выясним, в чем их суть и от чего они зависят применительно к промышленному капиталу.

2.1. Суть прибыли

По К. Марксу, прибыль — это превращенная форма прибавочной стоимости. Почему К. Маркс называет ее не просто формой, а именно превращенной формой прибавочной стоимости? В этой связи следует отметить два обстоятельства. Одно вытекает из того, что, как отмечалось выше, источником прибавочной стоимости непосредственно выступает переменный капитал v. Однако в капиталистических издержках производства к скрыто деление капитала на постоянный и переменный, поскольку с точки зрения потребностей хозяйственной практики предпринимателю важно совсем иное расчленение его капитала — на основной и оборотный. Отсюда ему представляется, что полученная им прибыль есть порождение не только переменного капитала, а всего авансированного капитала К.

Таким образом, превращенный характер прибыли заключается прежде всего в том, что она с точки зрения бизнесмена выступает как результат функционирования всего авансированного капитала, хотя непосредственным источником ее материальной основы (прибавочной стоимости) есть переменный капитал, ибо прибавочная стоимость — это материализация прибавочного труда. При этом верно и то, что прибыль — это порождение всего авансированного капитала, поскольку переменный капитал как непосредственный источник прибавочной стоимости не может ее создавать без постоянного капитала.

Второе обстоятельство заключается в том, что, как правило, прибыль, полученная предпринимателем, количественно отличается от прибавочной стоимости, произведенной его наемными работниками. Это обусловлено тем, что прибыль не просто произведенная, но и реализованная прибавочной стоимостью. Иначе говоря, величина прибыли зависит как от условий производства (которыми определяется размер прибавочной стоимости), так и от условий реализации товаров, т. е. прежде всего от соотношения спроса и предложения на них (которое на объем прибавочной стоимости прямо не влияет).

Например, если стоимость товара равна k + m, а цена продажи оказывается выше этой величины из-за превышения спроса на данный товар над его предложением, то прибыль Р будет больше прибавочной стоимости т. Когда же цена товара падает ниже его стоимости k + m вследствие установления спроса на соответствующий товар ниже его предложения, тогда прибыль Р будет меньше заключенной в нем прибавочной стоимости т. Таким образом, прибыль, как и цена товара, прямо

ке такое норма прибыли и от каких обстоятельств она зависит? Норма прибыли и определяющие ее факторы

а прибыли фиксирует степень финансовой эффективности капитала и издержек. Она выступает в двух основных разновидностях. норма прибыли на авансированный капитал.

![]()

- норма прибыли на авансированный капитал; Р — годовая масса прибы-кнной фирмой; К — ее авансированный капитал. Она отражает финансо-вую отдачу капиталовложений в расчете на год. Иногда вместо авансированного капитала (К) в знаменателе данной формулы используются его определенные ча-)вной капитал (норма прибыли на основной капитал), оборотные средства (норма прибыли на оборотные средства), оборотный капитал (норма прибыли на оборотный капитал). 2.Норма прибыли по текущим затратам (по капиталистическим издержкам).

![]()

■■

где р"- норма прибыли по текущим издержкам; р — прибыль от реализации определенной партии продукции, к — капиталистические издержки, т. е. себестои-нной партии продукции. Она выражает финансовую результативность те-исходов капитала на соответствующую партию товаров. Иногда вместо се-бестоимости продукции (к) используются или выручка от реализации данной или определенные компоненты капиталистических издержек по ее произ-и сбыту (амортизационные отчисления, материальные затраты или рас-

оплату труда).

говорить о норме прибыли на авансированный капитал, который имеет ее значение для мотивации инвестиций, то она детерминируется рядом обстоятельств. Среди них выделяются следующие.

Во-первых, на норму прибыли прямо пропорционально воздействует норма прибавочной стоимости и соответственно величина самой прибавочной стоимости гаем, влияние данного фактора на норму прибыли вряд ли нуждается в особых пояснениях, поскольку, как отмечалось, прибыль — это превращенная фор-ма прибавочной стоимости, количественные отличия которых обусловлены только соотношением спроса и предложения в случае их неравенства. Во-вторых, норма прибыли также прямо пропорционально зависит от степени снижения капиталистических издержек производства к в части затрат основного

êапиталa и расходов оборотного капитала. При прочих равных условиях, чем ниже индивидуальные затраты капитала, тем выше прибыль и норма прибыли. В-третьих, на норму прибыли прямо пропорционально влияет скорость оборо-ала. Норма прибыли рассчитывается всегда за определенный период, обычно за год и будет тем больше, чем быстрее оборачивается капитал, в частности пере-, от числа оборотов которого прямо пропорционально зависит годовая мас-са прибавочной стоимости, а следовательно, годовая масса прибыли. В-четвертых, норма прибыли обусловлена (но в уже обратной пропорции) орга-

меньше прибавочная стоимость, создаваемая им, следовательно, меньшей окажется в таком случае норма прибыли.

В-пятых, норма прибыли детерминируется конъюнктурой, ибо прибыль и затраты находятся в тесной зависимости, с одной стороны, от соотношения спроса и предложения на готовую продукцию, а с другой — от их взаимодействия по поводу материальных и трудовых ресурсов. Повышение цен на производимую продукцию и снижение цен на ресурсы увеличивают прибыль и ее норму, а понижение цен на готовую продукцию и подъем цен на ресурсы, напротив, уменьшают их при прочих равных условиях.

Выделяются два типа конкуренции с точки зрения сферы ее распространения: внутриотраслевая и межотраслевая. Первая ведется между бизнесменами одной и той же отрасли за получение дополнительной прибыли, т. е. превращенной формы избыточной прибавочной стоимости, и следовательно, за достижение высокой рентабельности текущих затрат, которая представлена отношением прибыли к капиталистическим издержкам (прибыли к себестоимости продукции). Основной объект внутриотраслевой конкуренции — качество и себестоимость продукции, а также условия ее сбыта. В ней побеждает (если отвлечься от нечестных методов конкурентной борьбы) тот предприниматель, который опережает своих соперников в области внедрения новых видов продукции, научно-технических достижений, снижающих ее себестоимость и повышающих качество, а также прогрессивных форм организации и оплаты труда на стадии производства и реализации товаров, включая их послепродажное обслуживание.

Межотраслевая конкуренция происходит между бизнесменами разных отраслей за наиболее выгодные условия вложения капитала. Следовательно, главным ориентиром в ней выступает рентабельность не текущих затрат, а авансированного капитала, т. е. норма прибыли на авансированный капитал в различных отраслях. Межотраслевая конкуренция осуществляется в виде перелива капиталов из отраслей, где сложилась низкая норма прибыли на авансированный капитал, в отрасли, в которых эта норма оказалась выше, т. е. в которых на единицу вложенного капитала можно получить больше прибыли.

2.3. Формирование средней нормы прибыли и цены производства

Различие в величине нормы прибыли на авансированный капитал в разных отраслях возникает, как отмечалось, в связи с тем, что те факторы, которые на нее влияют, действуют в них неодинаково. Особенно заметно отрасли отличаются средней скоростью оборота капитала, его органическим строением, а также той конъюнктурой, которая в них складывается в разные периоды экономического развития. Что касается нормы прибавочной стоимости и экономии капиталистических издержек, которые тоже влияют на рентабельность авансированного капитала, то они в разных отраслях близки по своим масштабам и интенсивности.

Перелив капитала, в виде которого происходит межотраслевая конкуренция, устремляя ресурсы из малоприбыльных отраслей в высокоприбыльные, нейтрализует действие факторов, обусловливающих различие в рентабельности капиталовложений в каждой из них, и тем самым выравнивает отраслевые нормы прибыли, приводя к образованию средней нормы прибыли и цены производства.

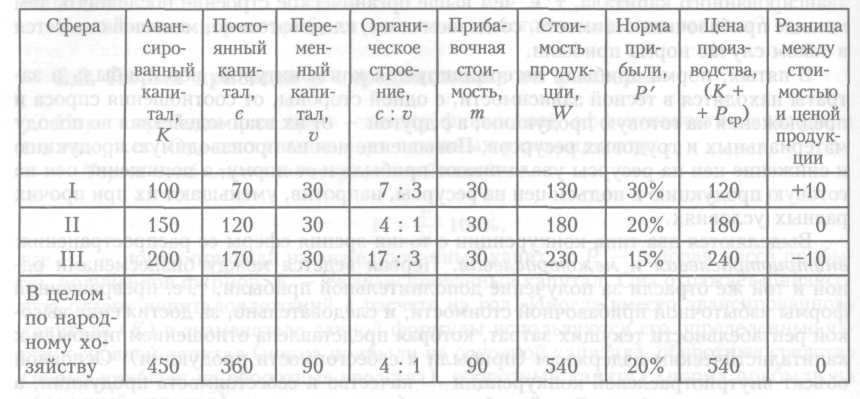

Проиллюстрируем данный процесс на упрощенном абстрактном примере (табл. 14.5), сделав следующие условные допущения:

Таблица 14.5. Условный пример образования средней нормы прибыли и цены производства

все народное хозяйство состоит из трех сфер;скорость оборота капитала во всех сферах равна одному году;

весь основной капитал во всех сферах полностью переносит свою стоимость на создаваемый товар за один кругооборот, который предполагается равным обо роту (в нашем случае одному году);

норма прибавочной стоимости т' составляет во всех сферах величину, рав ную 100%.

Из табл. 14.5 видно, что предприниматели имеют в каждой из сфер разную величину нормы прибыли, поскольку органическое строение капитала в этих сферах неодинаково. Понятно, что они не могут мириться с таким положением: бизнесмены, вложившие свой капитал в низкорентабельные сферы (особенно в третью), будут изымать его оттуда и вкладывать в высокорентабельные сферы (в нашем случае — в первую). В результате такого перелива капитала предложение продукции в высокоприбыльных сферах в определенный момент превысит спрос на нее, вследствие чего цена на данную продукцию упадет ниже ее стоимости. Обратный процесс будет происходить (в результате перелива капитала) в отношении низкоприбыльных сфер (в данном случае прежде всего в отношении третьей сферы), поскольку уходящий оттуда капитал в конце концов уменьшит предложение производимой там продукции, в силу чего цена на нее превысит стоимость при том же спросе.

Такие разнонаправленные процессы будут наблюдаться до тех пор, пока соотношение между ценами производства и стоимостями соответствующих товаров в разных сферах не станет таким, что нормы прибыли во всех из них уравняются в среднюю норму.

![]()

В нашем примере она составит 20%. Ведь в каждой отрасли продукцию будут продавать не по стоимости, а по цене производства, равнойсумме капиталистичес-

Средняя норма прибыли представляет собой отношение общей прибыли к совокупному общественному капиталу и определяется по формуле

ких издержек производства К и средней прибыли Рср . При этом средняя прибыль определяется как произведение средней нормы прибыли на авансированный капитал, деленное на 100%.

Средняя норма прибыли, посредством которой определяется средняя прибыль и цена производства, отражает отношения между предпринимателями разных отраслей по поводу распределения совокупной прибавочной стоимости. Она фиксирует реализацию основного принципа этих отношений: равновеликая прибыль на равновеликий капитал. Разумеется данный принцип, во-первых, осуществляется только в условиях совершенной конкуренции, а во-вторых, действует лишь как тенденция постоянного выравнивания отраслевых норм прибыли в среднюю норму прибыли — тенденция, которая нейтрализует столь же постоянные отклонения отраслевых норм прибыли от ее среднего значения.

В 70 —80-е годы нашего столетия средняя норма прибыли в США составляла около 8%. В то же время у промышленных корпораций она установилась на уровне 12,4, а у коммерческих банков — 12%. Следовательно, рентабельность во многом зависит от масштабов и эффективности производства. Но при равнозначности концентрации и эффективности производства отраслевые нормы прибыли тяготеют к ее средней величине по народному хозяйству.

Межотраслевая конкуренция, осуществляющаяся в виде перелива капитала и ведущая к образованию средней нормы прибыли, характерна только для рыночной экономики. Конечно, перелив капитала из одной отрасли в другую всегда происходит в течение известного времени. Оно называется в экономике долгосрочным периодом, в ходе которого предприниматели из малоприбыльных сфер успевают изъять свой капитал и вложить его в высокоприбыльные. Такой временной промежуток во многом и объясняет то, что средняя норма прибыли существует не как факт, характерный для каждой отрасли в любой момент, а как тенденция. Именно последняя определяет так называемую нормальную прибыль, механизм которой в экономикс не разъясняют, но которую рассматривают в качестве достаточной платы для удержания предпринимательской способности в тех отраслях, где она обеспечивается конъюнктурой.

В рыночном хозяйстве формирование средней нормы прибыли обусловливает то, что стоимость товаров с + и + тк + т выступает в превращенной форме цены производства к + Рср . Последняя называется превращенной потому, что в ее формуле исчезает любая связь с трудом: если стоимость товара с + v + m по своей форме фиксирует затраты овеществленного с и живого v + m труда, то цена производства к + Рср скрывает эту трудовую природу. Из самой формулы цены производства представляется, что никакой связи ее с трудом нет, поскольку она непосредственно состоит из капиталистических издержек и средней прибыли. Поэтому закон стоимости действует фактически не сам по себе, не в своем прямом выражении, а как закон цен производства, ибо именно вокруг них колеблются рыночные цены товаров.