- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I. Основы теории организации

- •Глава 1. Понятие и сущность организации

- •Определение понятия, основные научные школы и классификация организаций

- •Понятие структуры и принципы построения организации

- •Структура деятельности 58 руководителей

- •Группировка

- •Организационные системы

- •Организация системы

- •Модели организаций как объектов управления

- •Основные черты сложной иерархической системы

- •Характеристика моделей организаций

- •Глава 2. Организационные структуры в компании

- •Структура организации

- •Организационная структура управления компанией

- •Структурирование организаций

- •Базисные части организации

- •Отношения в организационной системе

- •Виды организационных структур

- •Параметры оценки структуры управления

- •Подчиненность структуры стратегии

- •Перспективы развития структур организации

- •Глава 3. Механизмы координации Формирование самоуправляемых команд

- •Базовые механизмы координации

- •Межфункциональные группы и команды

- •Глава 4. Организационное развитие Развитие структур организации

- •Стадии функционального агрегирования

- •Концепции развития структуры организации

- •Делегирование полномочий

- •Информационные технологии

- •Глава 5. Организация логистического обслуживания потребителей в компании

- •Глава 6. Управление персоналом подразделения логистики

- •Профессия — менеджер по логистике

- •Основы управленческого труда

- •Три уровня менеджмента

- •Стратегические намерения

- •Управление персоналом службы логистики компании

- •Проблемы управления участием работников

- •Глава 7. Должностные инструкции Должностные инструкции и обязанности

- •Порядок разработки, согласования и утверждения должностных инструкций

- •Оценка труда служащих и специалистов

- •Глава 8. Взаимодействие организаций Объективные предпосылки и формы взаимодействия организаций: конкуренция, кооперация, коллаборация

- •Союзы компаний.

- •Глава 9. Основные задачи и принципы проектирования организации

- •Цели и стратегия бизнес-деятельности — первый шаг в построении организации

- •Обоснование выбора одной из двух взаимоисключающих промежуточных целей

- •Адаптация структуры организации к стратегии

- •Основные параметры проектирования организаций

- •Ситуационные факторы

- •Конфигурации

- •Виды организационных конфигураций

- •Оптимизация структуры организации

- •Оценка функций

- •Внедрение новой структуры организации

- •Часть II. Некоторые аспекты современного развития административной логистики

- •Глава 1. Сетевые организации

- •Координация и группировка по отделениям

- •Глава 2. Структуризация работ и делегирование полномочий

- •Децентрализация и создание отделений

- •Установление взаимосвязей

- •Роль штабных (специальных) отделов

- •Специализация работников

- •Глава 3. Организационная структура и распределение полномочий Плоские и высокие структуры

- •Чрезмерная специализация подразделений

- •Выбор членов группы

- •Теория связующих звеньев («булавочная цепь»)

- •Участие в управлении

- •Промышленная демократия

- •Делегирование полномочий

- •Полномочия рабочей группы

- •Глава 4. Определение функций и эффективность управления Определение ответственности: критическая переоценка

- •Организационные правила и политика

- •Управление по целям (мбо)

- •Ролевые отношения

- •Организация труда: расширение рабочих функций и обогащение содержания труда

- •Глава 5. Формирование структуры решения

- •Глава 6. Проектирование коммуникационных каналов (информационных потоков)

- •Группировка областей принятия решений с целью минимизации загруженности коммуникаций

- •Ранжирование подразделении в соответствии с их взаимными потребностями в координации

- •Выбор иерархической структуры для оптимизации коммуникационной сети

- •Централизация коммуникационной сети

- •Глава 7. Развитие организационно-структурных форм управления

- •Принципы структуры организации

- •Формирование корпоративного центра

- •Формирование бизнес-единиц и центров прибыли, затрат, инвестиций

- •Типизация центров ответственности

- •Организационное проектирование

- •Основные этапы формирования структуры

- •I. Фиксация существующего штатного расписания:

- •II. Анализ недостатков структуры организации:

- •III. Разработка нового штатного расписания организации:

- •IV. Разработка пакета положении о структурных подразделениях:

- •V. Создание пакета положений и должностных инструкции на рабочие места:

- •VI. Разграничение функций управления:

- •VII. Разработка и утверждение локальных нормативных актов организации:

- •VIII. Аттестация и наем персонала:

- •Опыт реорганизации бизнеса

- •Глава 8. Современные формы интеграции организаций Интеграция управленческих процессов и деятельности структурных подразделений

- •Основные формы интеграции организации

- •Глава 9. Структурная перестройка организации

- •Глава 10. Межгрупповое поведение

- •Список рекомендуемой литературы

Основные формы интеграции организации

В настоящее время возрастает роль ассоциативных форм деятельности и интегрированных структур организации на основе рыночных принципов ведения хозяйства. Устанавливаются новые формы интеграции хозяйствующих субъектов путем вхождения компаний в вертикальные структуры (корпоративные группы) либо на основе формирования горизонтальных образований.

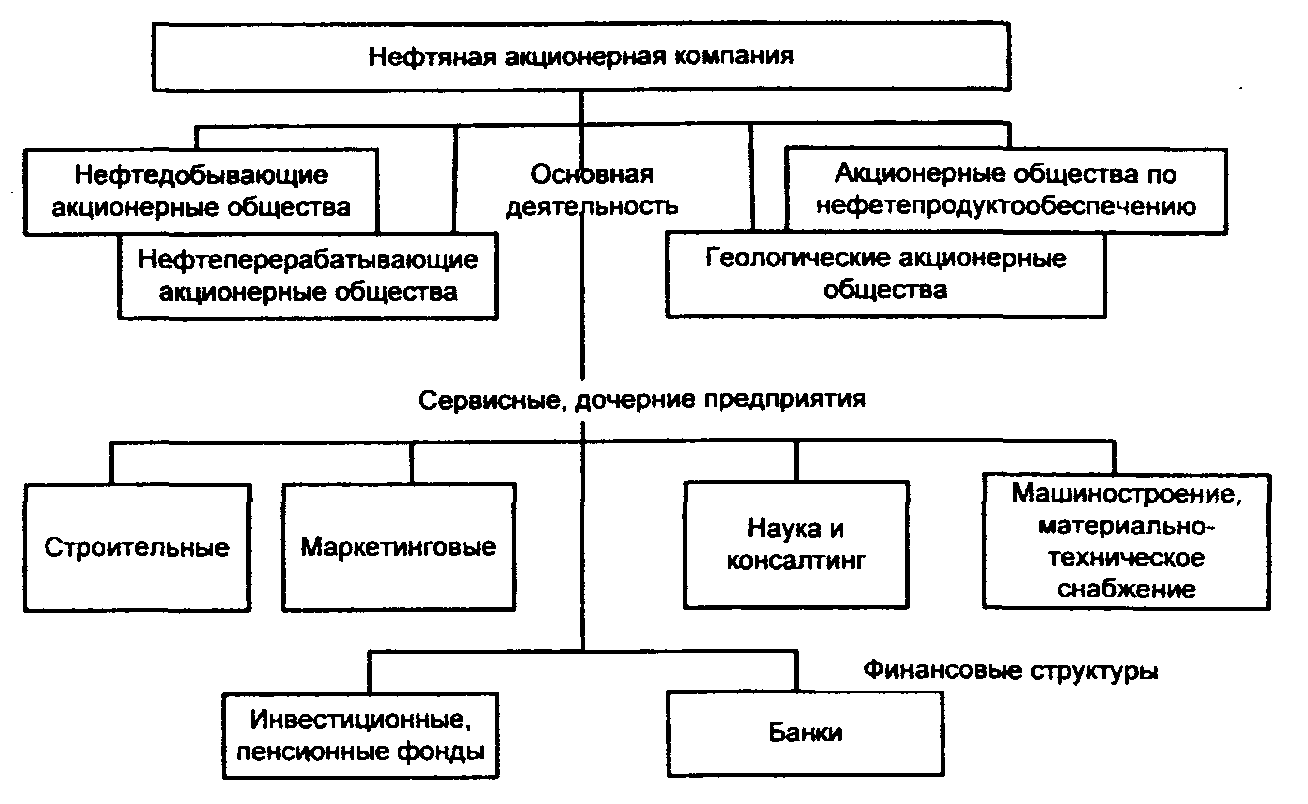

Разберем организационное построение интегрированной компании на примере хозяйствующих субъектов нефтяного сектора экономики.

В последние годы произошли структурные преобразования нефтяного сектора России путем создания нефтяных акционерных компаний, обеспечивающих добычу нефти, ее переработку, а также сбыт нефти и произведенных нефтепродуктов.

Структурная перестройка предусматривает создание вертикально-интегрированных нефтяных компаний путем консолидации принадлежащих государству акций акционерных обществ по добыче, переработке нефти и нефтепродуктообеспечению. Нефтяные компании объединяют входящие в их состав акционерные общества, отделения, филиалы и представительства с помощью механизмов планирования, финансирования, координации и контроля при сохранении операционной самостоятельности зависимых от них акционерных обществ (рис. 26).

Рис. 26. Структура вертикально-интегрированной нефтяной компании.

Используется двухуровневая структура нефтяного комплекса: низший уровень— нефтяные компании, обеспечивающие управление группой зависимых акционерных обществ за счет пакетов акций, внесенных в уставный капитал этих компаний; второй уровень (верхний) — федеральные органы управления, обеспечивающие управление нефтяными компаниями, независимыми акционерными обществами через своих представителей в советах директоров и государственное участие в капитале акционерных обществ.

Рассмотрим основные формы интеграции организаций, получающие свое развитие в современных условиях.

Корпорация. В практике стран с рыночной экономикой корпорация является наиболее распространенной формой организации крупных производств. Это — организация или союз организаций, созданных для защиты интересов и привилегий участников и образующих самостоятельное юридическое лицо. Основы корпоративного законодательства устанавливают за корпорацией право действовать на правах юридического лица независимо от своих владельцев. Корпорация может от своего имени подписывать контракты, брать кредиты, выдавать ссуды, причем отдельные акционеры не несут никакой ответственности за ее действия. Такое юридически независимое существование корпорации необходимо для того, чтобы компания могла нормально функционировать при наличии значительного числа индивидуальных акционеров.

Современная корпорация — это, как правило, материнская компания с сетью дочерних обществ, отделений, филиалов, агентств, имеющих различный юридический статус и разную степень хозяйственно-оперативной самостоятельности. Поэтому принципиальное значение для деятельности корпорации имеют формы и методы управления ею.

В современных условиях определяющей тенденцией в управлении корпорациями становится применение как традиционных линейно-функциональных и других структур, так и современных форм, предусматривающих переход от централизованного руководства к децентрализованным системам управления. Основные черты этого процесса: выделение в организациях отделении по видам выпускаемой продукции; введение института высших менеджеров для координации производственно-хозяйственной деятельности. По мере перехода к выпуску все более разнородной продукции функциональная структура все больше трансформируется в организацию управления по автономным децентрализованным отделениям, которые образуются по признаку выпускаемой продукции.

Укрепление первичных производственно-хозяйственных звеньев, установление пределов децентрализации в корпорациях во многом объясняется необходимостью сокращения издержек производства и накладных расходов. Усилению влияния высшего звена руководства способствует более строгий финансовый контроль и тесная увязка структуры с процессом обще-корпорационного планирования производственно-хозяйственной деятельности.

Предметом особого внимания становится высший уровень корпораций. Идет поиск новых форм распределения задач, ответственности и полномочий. Главная черта происходящих изменений в высшем звене управления заключается в освобождении его от выполнения значительного числа функций оперативного руководства, которые могут быть организационно отделены от задач стратегического и перспективного характера. Уменьшается количество подразделений, находящихся в прямом подчинении у главного руководителя и не связанных непосредственно с решаемыми им общими задачами. Эти подразделения переходят в подчинение руководителей групп или отделений.

Должности высшего управленческого персонала корпорации дифференцируются следующим образом: президент или председатель правления, вице-президент, старший вице-президент, исполнительный вице-президент, председатель исполнительного комитета. Все чаще в структуру корпораций вводится должность советника президента или генерального менеджера, независимого эксперта, рассматривающего дела компании в широком стратегическом плане и дающего объективные оценки и рекомендации, оказывающие существенное влияние на положение корпорации.

Одной из видов такой независимой экспертизы является введение в советы директоров ученых, специализирующихся на вопросах экономики, финансов, инвестиций, управления логистики. Не отвечая за конкретный участок работы и не будучи связанным с какой-либо отдельной функцией, такой специалист является одним из директоров компании и имеет возможность оказывать влияние на все предпринимаемые меры и характер решений высшего руководства. В структуре организации существуют подразделения, занимающиеся отношениями с потребителем.

Процесс создания суперотделений протекает двояким образом: в одних случаях объединяются два или несколько отделений, и на их основе создается крупное самостоятельное подразделение, в других — групповой аппарат в высшем звене становится органом, непосредственно управляющим производственно-хозяйственной деятельностью ряда отделений. Образование суперотделений связано с тем, что разработка и освоение новых видов изделий, эффективное обслуживание определенных потребителей требуют использования технического, производственного и управленческого потенциала и ресурсов нескольких отделений. Основная деятельность штабного органа такой группы состоит в финансовом контроле, долгосрочном планировании производства и сбыта продукции, организации и стимулировании научных исследований и технических разработок. Важным элементом всех форм организации являются информационные системы управления.

Структура организаций отечественной промышленности близка к корпоративной. Многие смежные организации создавались и функционировали в составе конкретной технологической цепочки.

Перестройка структуры организации на основе мощных межотраслевых корпораций стала настоятельной практической задачей. Для многих организаций образование корпораций является условием выживания: сохранения кадров, научных подразделений, социальной инфраструктуры, получения заказов, обеспечения материально-технического снабжения и сбыта готовой продукции.

Холдинговая компания представляет собой организацию, владеющую контрольными пакетами акций других компаний с целью осуществления по отношению к ним функций контроля и управления. Холдинг является специфическим управленческим и финансовым ядром современных корпораций, конгломератов и иных структур организаций.

По характеру деятельности холдинги подразделяются на чистые и смешанные (оперативные). Чистые холдинги ограничивают свою деятельность исключительно контрольно-управленческими функциями по отношению к дочерним обществам, а смешанные могут также выполнять и разнообразные функции, связанные с предпринимательством в промышленной, торговой, транспортной и других сферах.

В настоящее время существуют три типа холдинговых структур: интегрированные компании; конгломераты; банковские холдинги.

Холдинг может быть создан либо в результате вычленения определенной структуры с последующей передачей ей контрольных пакетов акций уже существующих организаций, либо путем образования самим холдингом новых акционерных обществ при условии сохранения за ним контрольных пакетов акций этих вновь созданных обществ.

В современных условиях крупные компании, в основном конгломератного типа, могут создавать и так называемые промежуточные холдинги — отдельные общества или подразделения в структуре компании, выполняющие определенные задачи, например патентный и лицензионный холдинг, холдинг по оказанию услуг, инвестиционный холдинг. Цель создания промежуточных холдингов (субхолдингов) состоит в сосредоточении всех видов ресурсов, интеллектуального потенциала на конкретных участках работ, что позволяет с максимальным эффектом использовать группы факторов в интересах компании. Данная тенденция особенно характерна для наукоемких и высокотехничных производств.

Функционирование холдинговых структур имеет ряд преимуществ перед отдельно взятыми компаниями: возможность создания замкнутых технологических цепочек от добычи сырья до доведения готовой продукции потребителю, экономия на торговых, маркетинговых и прочих услугах, использование преимуществ диверсификации производства. единая налоговая и кредитно-финансовая политика, возможность варьирования ресурсами в рамках холдинговой системы. Кроме того, каждое предприятие, войдя в холдинговую структуру и получив акции холдинга в обмен на переданную ему долю своих акций, обретает экономическую заинтересованность в эффективной деятельности всех субъектов холдинга.

Холдинговые компании, с одной стороны, могут объединять под своим контролем промышленные и торговые компании, финансовые институты. С другой стороны, функции холдинговой компании с помощью финансово-кредитных рычагов могут осуществлять крупные банки и иные финансовые институты, охватывающие производственные и коммерческие организации, инвестиционные фонды, страховые компании.

Холдинговая компания может контролировать значительное число различных по сфере деятельности и принадлежности компаний, суммарный капитал которых может значительно превышать активы материнской холдинговой компании. Высшим органом управления холдинговой компании является общее собрание акционеров, а в промежутках между ними — правление. Как правило, правление, состоящее из директоров каждого из дочерних обществ, направляет политику и контролирует деятельность холдинговой структуры в целом в соответствии с теми пакетами акций, которыми оно владеет. Советы же директоров дочерних компаний назначаются руководством холдинга и действуют в качестве их доверенных лиц. В ведении головной холдинговой компании находятся вопросы выработки стратегии, формулировка целей развития, осуществление координационных и коммуникационных связей между субъектами холдинговой структуры, единое финансовое руководство в целях оптимального распределения и использования ресурсов и привлечения капитала, подбор и утверждение высшего управленческого персонала, аудиторская деятельность, управление всеми видами ресурсов. Тактические вопросы деятельности компании находятся в ведении дочерних обществ, имеющих самостоятельность в принятии решений, касающихся их оперативного функционирования на рынке.