- •1.Строение, свойства и функции клеточных мембран

- •2.Виды, свойства и функции белков-каналов клеточных мембран.

- •3.Виды, свойства и функции белков-рецепторов клеточных мембран.

- •4.Активный и пассивный транспорт веществ через клеточную мембрану.

- •5. Потенциал покоя, его происхождение и ионные механизмы.

- •6.Потенциал действия, его фазы и их происхождение.

- •7.Изменения возбудимости клеток в разные фазы потенциала действия.

- •8. Законы раздражения возбудимых тканей (силы, длительности, скорости нарастания раздражения).

- •9.Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани

- •10.Критерий возбудимости (порог раздражения, хронаксия, лабильность).

- •11.Физиологические свойства и функции нейронов.

- •12.Механизм возбуждения нейронов:

- •13.Механизмы проведения возбуждения в немиелинизированных и миелинизированных нервных волокнах.

- •14.Функциональная классификация нервных волокон, скорость проведения возбуждения в них.

- •15.Законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •16.Парабиоз по Н.Е. Введенскому, фазы парабиоза. Практическое применение парабиоза в медицине.

- •17. Физиологические свойства и функции поперечно-полосатых мышечных клеток.

- •18.Механизм сокращения поперечнополосатых мышечных клеток.

- •19. Одиночное сокращение скелетных мышц, его фазы.

- •20.Тетаническое сокращение скелетных мышц. Виды тетануса мышц.

- •21.Работа, мощность и сила мышц. Динамометрия.

- •22. Физиологические свойства и функции гладкомышечных клеток.

- •23. Классификация синапсов.Общий план строения синапсов.

- •24. Механизм проведения возбуждения в электрических синапсах

- •25.Механизм проведения возбуждения в химических синапсах.

- •26.Постсинаптические потенциалы (ПСП) в межнейронных синапсах, природа и свойства возбуждающих и тормозящих ПСП.

- •27. Механизм проведения возбуждения в нервно-мышечных синапсах.

- •28.Роль Ca2+ в механизме синаптического проведения.

- •29.Потенциал концевой пластинки (ПКП) в нервно-мышечных синапсах, его природа и свойства.

- •30.Виды торможения в нервной системе.Явление центрального торможения, его механизм.

- •31.Пре- и постсинаптическое торможение в нервной системе, их механизмы.

- •32.Возвратное и пессимальное торможение нервной системе, их механизмы.

- •33.Свойства и принципы координированной деятельности нервных центров:

- •- одностороннее проведение и задержка проведения возбуждения;

- •- временная и пространственная суммация возбуждений;

- •- тонус и утомление нервных центров;

- •- постетаническая потенциация;

- •- дивергенция и иррадиация возбуждения;

- •- конвергенция возбуждения и принцип общего конечного пути;

- •- центральное облегчение и окклюзия;

- •- доминанта;

- •- реципрокность;

- •- пластичность.

- •34.Общие принципы строения и основные функции сенсорных систем.

- •35. Классификация рецепторов. Общие механизмы возбуждения рецепторов.

- •37. Различение сигналов. Закон Вебера-Фехнера.

- •38.Передача и преобразование сигналов.

- •39.Принципы кодирования информации в сенсорных системах.

- •40.Детектирование сигналов и опознание образов.

- •41.Механизмы переработки информации в сенсорных системах.

- •42.Адаптация сенсорных систем.

- •43.Взаимодействие сенсорных систем.

- •44.Обонятельная сенсорная система, ее функции:

- •-периферический отдел обонятельной сенсорной системы;

- •-механизм возбуждения обонятельных рецепторов;

- •-проводниковый и корковый отделы обонятельной сенсорной системы.

- •45.Вкусовая сенсорная система, ее функции:

- •-периферический отдел вкусовой сенсорной системы;

- •-механизм возбуждения вкусовых рецепторов;

- •-проводниковый и корковый отделы вкусовой сенсорной системы;

- •-вкусовые ощущения и восприятие; вкусовая адаптация.

- •46.Соматосенсорная система, ее функции:

- •-виды рецепторов кожи, их функции;

- •-механизм возбуждения терморецепторов кожи;

- •-интрафузальные мышечные веретена, их функция и механизм возбуждения;

- •-сухожильные рецепторы Гольджи, их функция и механизм возбуждения;.

- •-проводниковый отдел соматосенсорной системы;

- •-лемнисковый путь проведения соматосенсорной информации;

- •-спиноталамический путь проведения соматосенсорной информации;

- •-корковый отдел соматосенсорной системы, сенсорный гомункулюс, его функции.

- •48. Висцеросенсорная система, ее функции:

- •-интерорецепторы, их виды и механизмы возбуждения;.

- •-проводниковый и корковый отделы висцеросенсорной системы.

- •49. Болевая (ноцицептивная) сенсорная система, ее функции.

- •-классификация физиологической боли;

- •-отраженная и проецированная боль, механизм их развития;

- •50.Антиноцицептивная система, ее функции. Механизмы подавления боли:

- •- локальный контроль боли;

- •- нисходящий контроль боли.

- •51.Вестибулярная сенсорная система, ее функции.

- •-вестибулярный аппарат, строение и функции; механизм вестибулорецепии;

- •-проводниковый и корковый отделы вестибулярной сенсорной системы;

- •- вестибулярные рефлексы, их характеристика; нистагм глаз.

- •52.Слуховая сенсорная система, ее функции.

- •-строение и функции наружного и среднего уха;

- •-строение и функции внутреннего уха;

- •-механизм слуховой рецепции;

- •-электрические явления в улитке.

- •-проводниковый и корковый отделы слуховой сенсорной системы;

- •-анализ частоты и интенсивности звука;

- •- слуховые ощущения; бинауральный слух;

- •-методы исследования слуха.

- •53.Зрительная сенсорная система, ее функции.

- •-строение глаза; состав и функции оптического аппарата глаза;

- •-близорукость, дальнозоркость, астигматизм, их природа и способы коррекции;

- •-зрачковый рефлекс, механизмы сужения и расширения зрачка;

- •-строение сетчатки глаза; функции слоев сетчатки глаза;

- •-фоторецепторы, их классификация и строение;

- •-зрительные пигменты, их виды и функции;

- •-фотохимические процессы в рецепторах сетчатки глаза;

- •-электрические явления в сетчатке глаза и зрительном нерве;

- •-проводниковый и корковый отделы зрительной сенсорной системы;

- •-зрительная адаптация, ее механизм;

- •-цветовое зрение, теории цветовосприятия, виды цветовой слепоты;

- •-бинокулярное зрение, его происхождение.

- •-острота зрения, метод определения.

- •-поле зрения, метод определения.

- •54.Морфофункциональная организация спинного мозга.

- •55.Восходящие проводящие пути спинного мозга, их функции.

- •56.Нисходящие проводящие пути спинного мозга, их функции.

- •57.Нейроны сегментов спинного мозга. Функции задних и передних корешков сегментов спинного мозга(закон Белла и Мажанди).

- •58.Функции нейронов боковых рогов сегментов спинного мозга.

- •59.Альфа- и гамма-мотонейроны спинного мозга, их функции.

- •60.Классификация спинномозговых рефлексов. Спинальный шок, его природа

- •61.Нервные центры и ядра продолговатого мозга, их функции.

- •62.Нервные центры и ядра варолиевого моста, их функции.

- •63.Морфофункциональная организация мозжечка. Функции мозжечка.

- •64. Нервные центры среднего мозга. Функции ядер нижнего и верхнего двухолмия.

- •65.Функции красного ядра и черной субстанции среднего мозга.

- •66.Функции ретикулярной формации ствола мозга, ее восходящие и нисходящие влияния на другие структуры головного и спинного мозга.

- •67.Нервные центры промежуточного мозга. Классификация и функции ядер таламуса.

- •68.Нервные центры и ядра гипоталамуса, их функции.

- •69.Особенности гематоэнцефалического барьера в области гипоталамуса.

- •70. Стриопаллидарная система мозга, ее функции. Бледный шар, скорлупа, хвостатое ядро, их взаимоотношения между собой и другими структурами головного мозга.

- •71.Лимбическая система мозга, особенности ее конструкции (лимбические круги).

- •72.Гиппокамп, его функции.

- •73.Миндалевидное тело, его функции.

- •74. Организация коры полушарий мозга. Функциисенсорных, моторных и ассоциативных областей коры.

- •75. Биоэлектрическая активность головного мозга. Ритмы ЭЭГ, их природа.

- •76. Межполушарные взаимоотношения. Межполушарная асимметрия.

- •77.Автономная нервная система, ее функции и общий план строения.

- •78.Адаптационно-трофическая функция симпатической нервной системы (феномен Орбели-Гинецинского).

- •79. Влияние симпатической и парасимпатической системы на состояние внутренних органов.

- •80. Вегетативные ганглии как нервные центры, вынесенные на периферию.

- •81.Механизм проведения возбуждения в синапсахвегетативных ганглиевсимпатического и парасимпатического отделов.

- •82. Механизм синаптического взаимодействия постганглионарных волокон с клетками органов в симпатической нервной системе.

- •83. Механизм синаптического взаимодействия постганглионарных волокон с клетками органов в парасимпатической нервной системе.

- •85.Методы исследования тонуса вегетативной нервной системы у человека (определение индекса Кердо, оценка местного дермографизма).

- •86.Эндокринная система, ее составные компоненты.

- •87.Гормональная регуляция функции: прямая и обратная регуляторные связи в эндокринной системе.

- •88.Физиологические процессы в эндокринной системе: биосинтез, секреция, транспорт, депонирование, метаболизм, выделение гормонов и действие гормонов на клетки-мишени.

- •89.Виды, пути и механизмы действия гормонов на клетки-мишени.

- •91.Гормоны нейрогипофиза, их физиологическое действие.

- •92.Гормоны аденогипофиза, их физиологическое действие.

- •93. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы, их физиологическое действие. Гипоталамо-аденогипофизарная система регуляции эндокринной деятельности щитовидной железы.

- •94.Тиреокальцитонин, паратирин, кальцитриол как компоненты системы гормональной регуляции кальциевого гомеостаза. Их физиологическое действие на органы-мишени

- •95.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, ее физиологические эффекты.

- •96.Гормоны клубочковой зоны коры надпочечников, их физиологическое действие.

- •97.Атриопептид, его физиологическое действие на органы-мишени и роль в системе гормональной регуляции натриевого гомеостаза.

- •98.Гормоны пучковой и сетчатой зон коры надпочечников, их физиологическое действие.

- •99.Гипоталамо-гипофизарная система регуляции пучковой зоны коры надпочечников.

- •100. Гормоны мозгового вещества надпочечников, их физиологическое действие. Гипоталамо-симпато-адреналовая система.

- •101.Механизмы гипергликемического действия глюкагона.

- •102.Механизм гипогликемического действия инсулина.

- •105.Гипоталамо-гипофизарная система регуляции половых желез.

- •106.Биологически активные вещества, синтезируемыеклетками эндотелия сосудистой стенки, их физиологическое действие.

- •107. Высшая нервная деятельность как функциональная основа психической деятельности человека. Врожденная и приобретенная формы поведения.

- •108. Инстинкты, их роль в приспособительной деятельности человека. Классификация инстинктов, характеристика разных видов инстинктов.

- •109. Условные рефлексы, их роль в приспособительной деятельности человека. Классификация условных рефлексов.

- •110. Правила образования и общие свойства условных рефлексов.

- •111. Стадии образования условных рефлексов.

- •112.Нейрофизиологический механизм образования условного рефлекса.

- •113.Виды торможения условных рефлексов, их роль в приспособительной деятельности человека.

- •114.Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову, их соотношение с типами темперамента по Гиппократу.

- •115.Психонервная память, ее роль в жизнедеятельности человека. Виды психонервной памяти, их характеристика.

- •116.Теории механизмов краткосрочной и долгосрочной памяти.

- •117. Физиологический сон, его роль в жизнедеятельности человека.

- •118.Теории механизма сна.

- •119. Структура (фазы) физиологического сна. ЭЭГ-корреляты фаз сна.

- •120.Мотивации, их роль в жизнедеятельности человека. Виды мотиваций, их характеристика.

- •121.Эмоции, их роль в жизнедеятельности человека. Виды эмоций, их характеристика.

- •122.Теории формирования эмоций, их характеристика.

- •123.Компоненты жидких внутренних сред организма, их соотношение. Кровь как источник образования межклеточной жидкости.

- •124.Понятие о системе крови. Основные функции крови.

- •125.Объем, состав и свойства крови. Гематокритное число, его возрастные и гендерные различия.

- •126.Объем, состав и свойства плазмы крови. Белки плазмы крови, их функции.

- •127.Буферные системы крови, принципы осуществления их функций.

- •128.Количество и функции эритроцитов. Гемолиз эритроцитов, его виды.

- •129.Количество и функции гемоглобина, его соединения. Цветовой показатель.

- •130.Скорость оседания эритроцитов и факторы, влияющие на нее.

- •131.Эритропоэз, его нервная и гуморальная регуляция.

- •132.Количество и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Возрастные изменения в лейкоцитарной формуле у детей.

- •133.Лейкопоэз, его регуляция.

- •134.Количество и функции тромбоцитов. Роль тромбоцитов в гемостазе.

- •135.Тромбоцитопоэз, его регуляция.

- •136. Cистема гемостаза, ее структурно-функциональные компоненты.

- •137.Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его фазы и их механизмы.

- •138. Коагуляционный гемостаз, его фазы и их механизмы.

- •139.Противосвертывающая система крови. Естественные антикоагулянты.

- •140.Фибринолиз, его фазы и их механизмы.

- •141.Регуляция свертывания крови и фибринолиза.

- •142.Группы крови по системе АВ0.

- •143.Группы крови по системе резус.

- •144.Правила проведения гемотрансфузии.

- •145. Дыхание как компонент респираторно-гемодинамической функциональной системы организма. Этапы дыхания

- •146.Внешнее дыхание, характеристика составляющих его процессов.

- •147.Роль костно-мышечного каркаса грудной клетки в инспирации и экспирации. Биомеханика вентиляции легких.

- •148.Роль изменений альвеолярного, плеврального и транспульмонального давлений в осуществлении вдоха и выдоха.

- •149.Эластические свойства легких и грудной клетки. Растяжимость легких. Сопротивление в дыхательной системе.

- •150. Альвеолярная вентиляция легких. Факторы газообмена в легких. Диффузия газов.

- •151.Параметры вентиляции легких. Легочные объемы и емкости воздуха. Спирометрия и спирография.

- •152.Транспорт кислорода кровью. Анализ кривой насыщения гемоглобина кислородом и диссоциации оксигемоглобина (HbО2).

- •153.Транспорт углекислого газа кровью, его виды.

- •154.Дыхательный нервный центр продолговатого мозга, его функции и нейронная организация.

- •155.Дыхательные нервные центры варолиевого моста, лимбической системы и коры мозга. Их роль в регуляции дыхания.

- •156.Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов слизистой полости носа, гортани, трахеи, бронхиол и J-рецепторов.

- •157.Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов растяжения легких (рефлекс Геринга-Брейера) и с проприорецепторов мышц грудной клетки.

- •158.Гуморальная регуляция дыхания. Влияние изменений рО2, рСО2, рН крови на вентиляцию легких.

- •159.Артериальные (периферические) и центральные хеморецепторы, их роль в регуляции дыхания.

- •160.Изменения вентиляции легких при физической нагрузке, при высотной гипоксии и при повышенном атмосферном давлении.

- •161.Организация движения крови в сердечно-сосудистой системе. Понятие о системной гемодинамике, регионарной гемодинамике и микрогемодинамике.

- •162.Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и ее изгнания из предсердий и желудочков. Функции клапанов сердца.

- •163.Частотно-временные параметры нагнетательной функции сердца. Возрастные особенности частоты сокращений сердца.

- •164.Сердечный цикл, продолжительность составляющих его периодов и фаз.

- •165.Сердечный выброс. Систолический и минутный объемы крови, сердечный индекс.

- •166.Механическая работа миокарда, ее виды. Факторы расхода энергии сердцем. Роль диастолы в поддержании функционального состояния миокарда.

- •167.Физиологические свойства сердечной мышцы. Особенности возникновения и проведения возбуждения в миокарде.

- •168.Биоэлектрическая активность клеток в разных отделах миокарда. Особенности потенциалов действия клеток-водителей ритма и сократительных миоцитов.

- •169.Субстрат и природа автоматизма миокарда. Градиент автоматизма в миокарде.

- •170.Проводящая система сердца, ее строение и функции. Значение задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.

- •171.Динамика возбудимости миокарда, природа абсолютной и относительной рефрактерности миокарда. Соотношение между фазами механокардиограммы, потенциала действия кардиомиоцита и динамикой возбудимости миокарда.

- •172.Электрокардиография. Стандартные, усиленные и грудные отведения ЭКГ.

- •173.Компоненты (зубцы и интервалы) ЭКГ, их природа и амплитудно-временные параметры во II стандартном отведении.

- •174.Тоны сердца, их происхождение и акустические характеристики. Методы аускультации сердца и фонокардиографии.

- •175.Эхокардиография как метод оценки функционального состояния сердца. Фракция выброса левого желудочка в норме.

- •176.Интракардиальная регуляция нагнетательной функции сердца. Регуляция межклеточных взаимодействий. Внутрисердечные периферические рефлексы.

- •177.Внутриклеточные механизмы интракардиальной регуляции сердца: гетерометрическая и гомеометрическая регуляция сердца.

- •178.Экстракардиальная нервная регуляция нагнетательной функции сердца. Хронотропный, инотропный, батмотропный, дромотропный регуляторные эффекты.

- •179.Парасимпатическая регуляция сердца. Влияние блуждающего нерва на сердце. Механизм его отрицательного хронотропного действия.

- •180.Симпатическая регуляция сердца. Влияние симпатических нервов на сердце. Механизм положительного инотропного действия «усиливающего» нерва И.П. Павлова.

- •181.Рефлекторная регуляция сердца. Роль гипоталамуса, лимбической системы и коры головного мозга в рефлекторной регуляции сердца.

- •182.Собственные рефлексы регуляции сердца с сосудистых рефлексогенных зон.

- •183.Сопряженные рефлексы регуляции сердца (рефлекс Гольца, рефлекс Ашнера-Данини).

- •184.Экстракардиальная гуморальная регуляция нагнетательной функции сердца. Роль разных гормонов и электролитов в регуляции сердца.

- •185.Основные принципы гемодинамики. Факторы, определяющие величину периферического сопротивления сосудистой системы.

- •186.Классификация кровеносных сосудов. Морфофункциональные особенности артериальных и венозных сосудов.

- •187.Артериальное давление (АД) крови. Факторы, определяющие величину АД.

- •188.Способы измерения АД. Волны артериального давления 1-го, 2-го и 3-го порядка, их происхождение.

- •189.Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •190.Сфигмография, происхождение компонентов сфигмограммы.

- •191.Объемная и линейная скорости кровотока, методы их измерения. Соотношение объемной и линейной скорости кровотока в разных отделах сосудистого русла.

- •192.Морфофункциональные особенности гемодинамики в капиллярах.

- •193.Микроциркуляция. Факторы обмена водой и растворенными в ней газами и веществами между кровью, межклеточной жидкостью и лимфой.

- •194.Гемодинамика в венах. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •195.Венозное давление, его величина в разных участках тела человека, при изменениях положения тела в пространстве, при вдохе и выдохе.

- •196.Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •197.Регуляция артериального давления как интегрального параметра системной гемодинамики. Базальный тонус сосудов, его субстрат и природа.

- •198.Собственная (местная) регуляция тонуса сосудов. Роль эндотелиальных факторов в механизмах вазодилатации и вазоконстрикции.

- •199.Дистанционная нервная регуляция тонуса сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Механизмы нейрогенной вазоконстрикции и вазодилатации.

- •200.Сосудодвигательный центр продолговатого мозга. Роль гипоталамуса и других структур лимбической системы мозга в нейрогенной регуляции сосудов.

- •201.Дистанционная гуморальная регуляция сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие биологически активные вещества.

- •202.Барорецепторный рефлекс регуляции АД с аортальной рефлексогенной зоны: блок-схема рефлекса Циона-Людвига.

- •203. Барорецепторный рефлекс регуляции АД с синокаротидных рефлексогенных зон: блок-схема рефлекса Геринга.

- •205.Морфофункциональные особенности коронарного кровообращения, методы его исследования.

- •206.Регуляция коронарного кровообращения.

- •207.Морфофункциональные особенности кровоснабжения головного мозга, методы его исследования.

- •208.Ауторегуляция мозгового кровотока при сдвигах системной гемодинамики и ликвородинамики.

- •209.Механизмы развития локальной функциональной гиперемии в головном мозге.

- •210.Морфофункциональные особенности кровоснабжения спинного мозга.

- •211.Морфофункциональные особенности легочного кровообращения, методы его исследования.

- •212.Регуляция легочного кровообращения.

- •213.Морфофункциональные особенности лимфатической системы, ее функции.

- •214.Механизм образования и состав лимфы.

- •215.Механизм движения лимфы по лимфатическим сосудам. Регуляция лимфообращения.

- •216.Пищеварение и его организация. Типы пищеварения.

- •217.Пищеварительные и непищеварительные функции пищеварительной системы.

- •218.Конвейерный принцип организации пищеварения.

- •219.Пищеварение в ротовой полости.

- •220.Жевание. Фазы и функции жевания. Роль зубов в механической обработке пищи.

- •221.Регуляция жевания.

- •222.Методы исследования жевательного аппарата.

- •223.Слюноотделение. Функции слюны.

- •224.Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.

- •225.Глотание. Фазы глотания. Перистальтика пищевода, ее регуляция.

- •226.Пищеварение в желудке.

- •227.Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

- •228.Регуляция секреции желудочного сока.

- •229.Фазы секреции желудочного сока, экспериментальные методы исследования.

- •230.Моторная деятельность желудка.

- •231. Виды моторики желудка, их характеристика.

- •232. Регуляция моторики желудка.

- •233. Секреция поджелудочной железы. Состав и свойства панкреатического сока.

- •234. Регуляция секреции поджелудочной железы.

- •235. Фазы секреции панкреатического сока. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •236. Желчеобразование, его регуляция. Состав и функции желчи.

- •237. Желчевыделение, его регуляция.

- •238. Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.

- •239. Регуляция кишечной секреции.

- •240. Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.

- •241. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •242. Всасывание воды и электролитов в тонкой кишке.

- •243. Всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.

- •244. Функции толстой кишки и её роль в пищеварении.

- •245. Виды моторной деятельности толстой кишки и её регуляция.

- •246. Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.

- •247. Роль микрофлоры кишечника в жизнедеятельности человека.

- •248. Функции печени.

- •249. Компоненты суточных энергозатрат организма. Понятие о валовом обмене.

- •250. Основной обмен. Правило поверхности тела, относительность его применения.

- •251. Специфическое динамическое действие пищи.

- •252. Рабочая прибавка. Энергозатраты в зависимости от особенностей профессии.

- •253. Обмен энергии при физическом и умственном труде.

- •254. Регуляция энергетического обмена.

- •255. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный коэффициент и калорический эквивалент кислорода.

- •256. Терморегуляция как фактор гомеостаза. Типы терморегуляции.

- •257. Температура тела человека и его частей. Суточная динамика температуры тела.

- •258. Теплообразование – химическая терморегуляция. Виды теплопродукции.

- •259. Теплоотдача – физическая терморегуляция. Виды теплоотдачи.

- •260. Центр терморегулции. Регуляция изотермии.

- •261. Питание. Виды питания. Клиническое применение искусственного питания.

- •262. Физиологические основы формирования чувства голода и насыщения.

- •264. Теоретические основы питания. Принципы сбалансированного питания.

- •265. Общая характеристика органов выделительной системы.

- •266. Структурно-функциональная единица почек. Строение и виды нефронов.

- •267. Кровоснабжения почек и нефронов. Юкстагломерулярный аппарат.

- •268. Процесс мочеобразования.

- •269.Клубочковая фильтрация. Образование, объем и состав первичной мочи.

- •270.Канальцевая реабсорбция веществ в разных отделах почечных канальцев.

- •271.Механизмы канальцевой реабсорбции. Пороговые и беспороговые вещества.

- •272. Канальцевая секреция веществ в разных отделах почечных канальцев.

- •273. Механизмы канальцевой секреции.

- •274.Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Поворотно-противоточно- множительная система.

- •275.Объем, состав и свойства дефинитивной мочи. Мочевыведение, мочеиспускание.

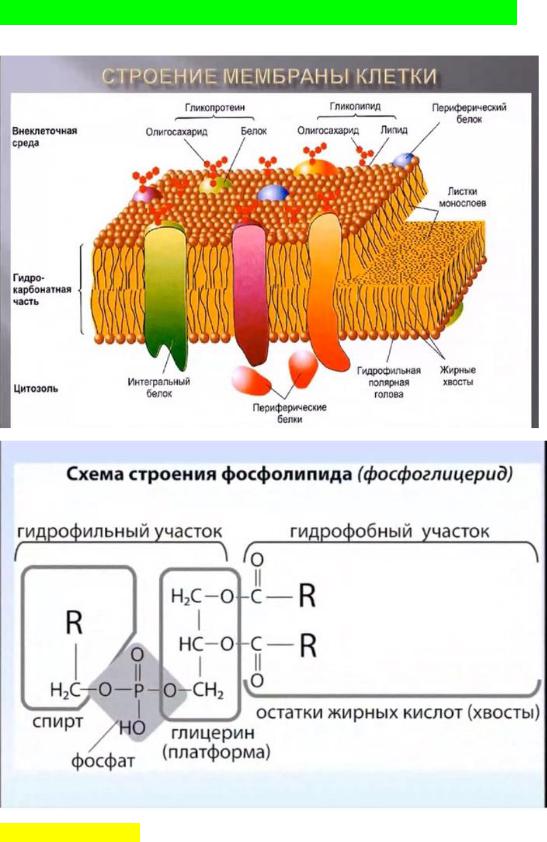

1.Строение, свойства и функции клеточных мембран

Строение мембраны

Мембрана представлена бислоем фосфолипидов. Гидрофобные концы фосфолипидов не полярны и находятся внутри бислоя, а гидрофильные, наоборот.Бислой пронизывают интегриальные белки, образующие каналы, а также холестерин, который придает

мембране упругость. Некоторые белки мембраны – гликопротеины, имеют «хвостики» из углеводных цепочек на внешней стороне. Они выполняют рецепторную функцию.

Всоставе клеточных мембран присутствуют белки трех видов:

Периферические – крепятся на поверхности пленки;

Полуинтегральные – частично проникают внутрь билипидного слоя;

Интегральные – полностью пронизывают мембрану.

Функции мембраны

Функции клеточных мембран:

1)Барьерная, в том числе создание концентрационного градиента

2)Транспортная, в том числе за счет специализированных каналов, обладающих избирательной ( селективной ) проницаемостью

3)Рецепторная - распознавание химических посредников (гормонов,медиаторов) и преобразование в электрические сигналы

4)Соединение между собой клеток посредством межклеточных контактов, в том числе сигналов

5)Высвобождение нейромедиаторов в синапсах

6)Регуляция внутриклеточного обмена веществ за счет вторичных мессенджеров "посредников" . Например, через системы аденилатциклаза - цАМФ, гуанилатциклаза - цГМФ, фосфолипаза С-ИТФ

7)Опорная - прикрепление клетки к внеклеточному матриксу

Свойства мембраны 1.Емкостные свойства в основном определяются фосфолипидным бислоем, который

непроницаем для гидратированных ионов и в то же время достаточно тонок (около 5 нм), чтобы обеспечивать эффективное разделение и накопление зарядов и электростатическое взаимодействие катионов и анионов.

Емкостные свойства клеточных мембран являются одной из причин, определяющих временные характеристики электрических процессов, протекающих на клеточных мембранах.

2.Проводимость (В) — величина, обратная электрическому сопротивлению и равная отношению величины общего трансмембранного тока для данного иона к величине, обусловившей его трансмембранной разности потенциалов.

Через фосфолипидный бислой могут диффундировать различные вещества, причем степень проницаемости (Р), т.е. способность клеточной мембраны пропускать эти вещества, зависит от разности концентраций диффундирующего вещества по обе стороны мембраны, его растворимости в липидах и свойств клеточной мембраны. Скорость диффузии для заряженных ионов в условиях постоянного поля в мембране определяется подвижностью ионов, толщиной мембраны, распределением ионов в мембране. Для неэлектролитов проницаемость мембраны не влияет на ее проводимость, поскольку неэлектролиты не несут зарядов, т.е. не могут переносить электрический ток. Проводимость мембраны является мерой ее ионной проницаемости. Увеличение проводимости свидетельствует об увеличении количества ионов, проходящих через мембрану.

2.Виды, свойства и функции белков-каналов клеточных мембран.

Ионы Na+, K+, Са2+, Сl- проникают внутрь клетки и выходят наружу через специальные, заполненные жидкостью каналы. Размер каналов довольно мал.

Все ионные каналы подразделяются на следующие группы:

1. По избирательности:

a. Селективные( специфические). Эти каналы проницаемы для строго определенных ионов.

b. Малоселективные, (неспецифические), не имеющие определенной ионной избирательности. Их в мембране небольшое количество.

2. По характеру пропускаемых ионов: a. калиевые

b. натриевые c. кальцевые d. хлорные

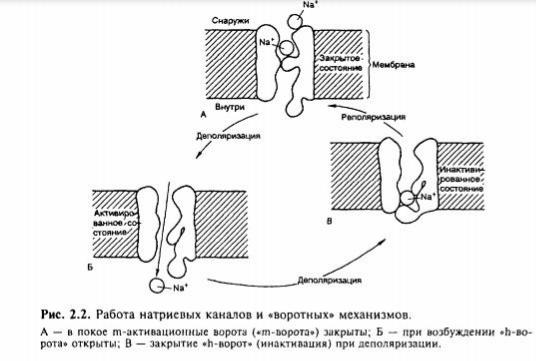

3. По скорости инактивации (закрывани

a. быстроинактивирующиеся - быстро переходящие в закрытое состояние. Они обеспечивают быстро нарастающее снижение МП и такое же быстрое восстановление.

b. медленноинактирующиеся. Их открывание вызывает медленное снижение МП и медленное его восстановление.

4. По механизмам открывания:

Виды ионных каналов ПОТЕНЦИАЛ-управляемые: изменяют проницаемость под действием биопотенциалов.

ХЕМО(ЛИГАНД) – управляемые: изменяют проницаемость под действием нейромедиаторов и гормонов.

МЕХАНО-управляемые: изменяют проницаемость под действием механических факторов ( например, растяжение мышечной клетки сосудов).

Строение ионных каналов:

1.Селективный фильтр, расположенный в устье канала. Он обеспечивает прохождение через канал строго определенных ионов.

2.Активационные ворота, которые открываются при определенном уровне мембранного потенциала. Активационные ворота потенциалзависимых каналов имеется сенсор, который открывает их на определенном уровне МП.

3.Инактивационные ворота, обеспечивающие закрывание канала и прекращение проведения ионов по каналу на определенном уровне МП.

Неспецифические ионные каналы не имеют ворот.

Селективные ионные каналы могут находиться в трех состояниях, которые определяются положением активационных (м) и инактивационных (h) ворот:

1.Закрытом, когда активационные закрыты, а инактивационные открыты. 2.Активированном, и те и другие ворота открыты.

3.Инактивированном, активационные ворота открыты, а инактивационные закрыты

Функции ионных каналов:

1.Регуляция водного обмена клетки.

2.Регуляция pH.

3.Регуляция ионного обмена (обмен солей): изменение внутриклеточного ионного состава и концентрации.

4.Создание и изменение мембранных потенциалов: потенциал покоя; в возбудимых клетках - локальные потенциалы, потенциал действия.

5.Проведение возбуждения в возбудимых клетках: обеспечение движения нервных импульсов.

6.Трансдукция в сенсорных рецепторах: преобразование раздражения (стимула) в возбуждение.

7.Управление активностью клетки: за счёт обеспечения потоков Са2+.

3.Виды, свойства и функции белков-рецепторов клеточных мембран.

Трансмембранные рецепторы — мембранные белки, которые размещаются, и работают не только во внешней клеточной мембране, но и в мембранах компартментов и органелл клетки. Связывание с сигнальной молекулой (гормоном или медиатором) происходит с одной стороны от мембраны, а клеточный ответ формируется на другой стороне от мембраны.

Строение

1.Внеклеточный домен.

Внеклеточный домен — это участок рецептора, который находится вне клетки или органоида. Если полипептидная цепь рецептора пересекает клетку несколько раз, то внешний домен может состоять из нескольких петель. Основная функция рецептора состоит в том, чтобы опознавать гормон.

2.Трансмембранный домен.

Некоторые рецепторы являются также и белковыми каналами. Трансмембранный домен в основном состоит из трансмембранных α-спиралей. В некоторых рецепторах, таких как никотиновый ацетилхолиновый рецептор, трансмембранный домен формирует

мембранную пору или ионный канал. После активации внеклеточного домена (связывания с гормоном) канал может пропускать ионы. У других рецепторов после связывания гормона трансмембранный домен меняет свою конформацию, что оказывает внутриклеточное воздействие.

3.Внутриклеточный домен.

Внутриклеточный домен взаимодействует с внутренней частью клетки или органоида, ретранслируя полученный сигнал. Существуют два принципиально разных пути такого взаимодействия:

•Внутриклеточный домен связывается с эффекторными сигнальными белками, которые в свою очередь передают сигнал по сигнальной цепи к месту его назначения.

•В случае если рецептор связан с ферментом или сам обладает ферментативной активностью, внутриклеточный домен активирует фермент (или осуществляет ферментативную реакцию).

Клеточные рецепторы можно разделить на два основных класса — мембранные рецепторы и внутриклеточные рецепторы.

1)Мембранные рецепторы.

Мембранные рецепторы являются специализированными интегральными белками, которые осуществляют трансмембранную передачу информации от внешних сигналов (гормонов) внутрь клетки.

Мембранные рецепторы

По функциональной нагрузке:

ионотропные

метаботропные.

Ионотропные рецепторы регулируют ионные токи, то есть управляют лиганд-зависимыми ионными каналами. Они быстро меняют мембранный потенциал и таким образом опосредуют наиболее быстрые реакции клеток на воздействия внешней среды. Так реагируют зрительные, вкусовые и обонятельные клетки.

Метаботропные рецепторы связаны с системами внутриклеточных посредников. Изменения их конформации при связывании с лигандом приводит к запуску каскада биохимических реакций, и, в конечном счете, изменению функционального состояния клетки.

Основные типы мембранных рецепторов:

•лиганд-чувствительные каналы;

•G-белок сопряженные рецепторы;

•рецептор ассоциированная гуанилатциклаза;

•рецептор ассоциированные киназы;

•цитокиновые рецепторы.

2) Внутриклеточные рецепторы.

Внутриклеточные рецепторы находятся внутри клетки и взаимодействуют со стероидными и тиреоидными гормонами, которые представляют собой небольшие липофильные молекулы, с легкостью проникающие в клетку через плазматическую мембрану.

Основные системы внутриклеточной передачи гормонального сигнала:

•Аденилатциклазная система

•Фосфолипазно-кальциевая система

•Гуанилатциклазная система

Функции ионных каналов (по видам):

Калиевый (в покое) – генерация потенциала покоя Натриевый – генерация потенциала действия Кальциевый - генерация медленных действий

Калиевый (задержанное выпрямление) – обеспечение реполяризации Калиевый кальций-активируемый – ограничение деполяризации, обусловленной током Са+2 Ионные каналы воротного типа избирательно пропускают внутрь клетки

вещества, обеспечение облегченной диффузии