- •Электронное оглавление

- •Список иллюстраций и таблиц

- •ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ *

- •ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОКИБЕРНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ КУЛЬТУРЫ (Вступительная статья)

- •ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •§ 1. Понятие культуры

- •§ 2. Кибернетический метод

- •Рис. 0-1. Блок-схема применения кибернетического метода при изучении моделей.

- •§ 3. Гипотезы и исходные установки

- •§ 4. Общий план книги

- •Глава I. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

- •§ 1. Методологические замечания

- •§ 2. Гуманитарная культура и ее закат

- •§ 3. Словарь и культура

- •Рис. I-1. Схематическое изображение структуры словаря.

- •Рис. I-2. Понятие «созвездия» признаков.

- •Возрастание абстрактности.

- •§ 4. Эволюция рамок современного мышления

- •Случайные знания и «мозаичная культура».

- •Рис. I-3. Современная культура и культура традиционная.

- •§ 5. Определение культуры

- •Культура не тождественна мышлению,

- •Рис. I-4. Эволюция одного из факторов культуры в течение нескольких столетий: стиль женского платья.

- •§ 6. Построение идей и атомы культуры

- •§ 7. Единица измерения культуры

- •§ 8. Личная культура и общественная культура

- •§ 9. Переход к динамике культуры

- •Рис. I-5. Многочисленные каналы воздействия на личность.

- •§ 10. Проблемы операционального подхода к культуре

- •Рис. I-6. Принцип построения пирамиды культуры.

- •§ 11. Измеримые параметры культурных структур

- •Таблица I-1. Таблица количественного распределения знаний (по данным, извлеченным из различных энциклопедий)

- •Продолжение табл. I-1

- •Таблица I-2

- •§ 12. Измеримые параметры «социокультурной таблицы»

- •Таблица I-3. Система категорий контент-анализа американских новостей (по Бушу)

- •Таблица I-4. Квантифицированная логарифмическая шкала значимости культурных сообщений

- •Таблица I-5. Квантифицированная логарифмическая шкала трудности чтения письменных текстов

- •Обогащение «социокультурной таблицы», рассматриваемой под углом количественного измерения информации

- •§ 13. Параметры индивидуальной культуры

- •Рис. I-7. Семантический дифференциал Осгуда.

- •§ 14. Методы контент-анализа культуры

- •Таблица I-6. 1. Шкала количественных величин

- •Рис. I-8. Пространственная схема восприятия отдельного элемента сообщения индивидуумом.

- •Рис. I-9. Моментальный срез содержания канала прессы, отражающий уровни абстрактности (или уровни непонятности) и расстояния между индивидуумом и различными элементами.

- •Рис. I-10. Характеристика стиля канала коммуникации путем анализа частоты элементов.

- •§ 15. Приобретение знаний и факторы индивидуальной культуры

- •Рис. I-11. Этапы включения элементов культуры в «экран» индивидуальной культуры.

- •Рис. I-12. Факторы, действующие при восприятии сообщений индивидуумом.

- •§ 16. Заключение

- •Глава II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЫНОК И КУЛЬТУРА

- •§ 1. Введение

- •Таблица II-1

- •§ 2. Понятие остаточной стоимости

- •Рис. II-1. Позиция творца и позиция потребителя сообщения культуры.

- •Рис. II-3. Матрица социокультурных коммуникаций.

- •§ 3. Компоненты стоимости

- •§ 4. Коренное отличие идей от товаров

- •§ 5. Конкретное исследование факторов себестоимости интеллектуальной продукции

- •Рис. II-4. Этапы производства интеллектуальной продукции.

- •§ 6. Понятие прибавочной стоимости

- •§ 7. Материалы творчества

- •Рис. II-5. Цена роскошных изданий почти точно подчиняется закону Парето.

- •§ 8. Индивидуальная нультура и творчество

- •Творчество,

- •§ 9. Основные элементы социокультурного цикла

- •Рис. II-6. Социокультурный цикл: важнейшие элементы.

- •Рис. II-7. Основной социокультурный цикл.

- •§ 10. Интеллектуальная микросреда

- •Рис. II-8. Поток научных публикаций.

- •Рис. II-9. Число книг разного объема в библиотеке Гарвардского университета (по Ципфу).

- •Рис. II-10. Подчиняется ли наука законам политэкономии культуры?

- •§ 11. Мозаичная культура и средства массовой коммуникации

- •§ 12. Заключение

- •Глава III. ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНОГО СООБЩЕНИЯ

- •§1. Теория коммуникации

- •Рис. III-1. Принципиальная схема процесса коммуникации между отправителем и получателем сообщения, передаваемого по некоторому физическому каналу (по Мейер-Эпплеру).

- •§ 2. Физическая природа сообщения

- •§ 3. Пример: письменное сообщение

- •Рис. III-3. Понятность и избыточность.

- •§ 4. Структура знаковых наборов

- •Таблица III-1. Структуры корреляции некоторых важных аспектов культуры речи и образования (по Вернону)

- •Рис. III-4. Пример «созвездия» признаков, объединяющих исходное слово («налоги») и ряд слов, ассоциированных с ним.

- •Рис. III-5. Словарный состав —«валютный фонд» языка.

- •§ 5. Избыточность и восприятие форм

- •Рис. III-6. Уменьшение оригинальности в результате повторения.

- •§ 6. Проблема внимания

- •§ 7. Внимание и сохранение в памяти музыкального сообщения

- •Рис. III-7. Настройка радиоприемника на музыкальные программы в зависимости от узнавания передаваемой музыки.

- •Таблица III-2. Котировка социального значения композиторов по общему объему распространения их произведений 45

- •Рис. III-8. Кривая построена на основе большого количества статистических данных о поведении радиослушателя, настраивающего свой приемник на музыкальные программы радиовещания.

- •Рис. III-9. а, b, с. Динамическое качество сигнала и доступ к музыкальному сообщению

- •Рис. III-10. Семантический и эстетический аспекты восприятия

- •§ 8. Информационная архитектоника сообщения

- •Рис. III-11. Информационная архитектоника сообщения и иерархия уровней.

- •Рис. III-12. «Взвешивание» ценности сообщения в зависимости от его оригинальности.

- •Рис. III-13. Информационная архитектоника произведения искусства как системы множественной коммуникации.

- •§ 9. Процессы распространения сообщений в социометрическом поле

- •Рис. III-14, а, в, с, d. Элементарная символика социометрии.

- •Рис. III-15. Мера интенсивности коммуникационных связей.

- •Таблица III-3. Пример социоматрицы

- •Продолжение табл. III-3

- •Рис. III-17. Относительные расстояния между научными журналами как функция их «коэффициентов взаимодействия», то есть числа взаимных ссылок.

- •§ 10. Понятие о реляционном потенциале

- •Рис. III-18. Сверхсети социометрической активности.

- •Рис. III-19. Развитие отношений в социальной группе (показатель созревания реляционной активности).

- •§ 11. Искажения сообщений внутри социальной группы

- •Рис. III-21. Социограмма одного международного течения в искусстве.

- •Рис. III-22. Распространение сообщений на уровне микрогруппы происходит через посредство «лидера», который играет роль реле.

- •§ 12. Процессы убеждения

- •§ 13. Логичность и сохранение в памяти

- •§ 14. «Отделка» сообщений

- •Рис. III-23. Четыре этапа литературной обработки текста.

- •а) Словарь

- •б) Форма фразы

- •Рис. III-24. Два примера синтаксических структур и возможного числа ошибок при их распознавании (Н. Джонсон.).

- •в) Факторы содержания

- •г) Логика содержания

- •§ 15. Интегрирующие факторы

- •Рис. III-25. Жизнь ключевых слов; Ключевое слово в статистическом плане характеризуется более высокой частотой употребления, чем постоянная средняя статистическая величина.

- •Семантические интегрирующие факторы.

- •Эстетические интегрирующие факторы

- •§ 16. Глубинные структуры сохранения и искажения в памяти

- •Рис. III-26. Закон угасания памяти.

- •§ 17. Элементы модели запоминания

- •Рис. III-27. Кривые личной известности.

- •Таблица III-4. Пример распространения известности «полупопулярного» имени (литература и политика)

- •§ 18. Заключение

- •Глава IV. ЦИКЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

- •§ 1. Необходимость «теории циклов» культуры

- •§ 2. Общие черты циклов распространения культуры

- •Рис. IV-1. Причинность открытая и причинность структурная.

- •Рис. IV-2. Принятие решения в органе, воздействующем на массу. Здесь представлена блок-схема психологии решения по Курту Левину.

- •§ 3. Печатное сообщение

- •Рис. IV-3. Вклад в научную культуру в 1939 и 1951 гг.

- •§ 4. Издание

- •Таблица IV-1

- •Рис. IV-4. Упрощенная блок-схема, показывающая основные элементы

- •Рис. IV-5. Способы распространения книги во Франции.

- •Рис. IV-6. Структура прохождения сложного литературного или другого произведения культуры из микросреды в макросреду.

- •Рис. IV-7. Блок-схема цепи производства «персонализованного» литературного произведения.

- •Таблица IV-2

- •Рис. IV-8. Эволюция издательских структур начала печатной цивилизации.

- •Рис. IV-9. Постоянная времени библиографических ссылок и «автокорреляция» культуры.

- •§ 5. Научная литература

- •§ 6. Периодические издания и их читатели

- •Рис. IV-10. Распространение научных идей через периодическую печать.

- •Рис. IV-11. Блок-схема информационно-документального процесса.

- •§ 7. Технические аспекты проблемы научной документации

- •Таблица IV-4. СТАТИСТИКА ПОТОКА КУЛЬТУРЫ В КАНАЛЕ «КНИГА» (страны немецкого языка, 1959 г.)

- •§ 8. Цикл научной книги

- •Рис. IV-12. Научная книга. Научное издание адресовано, в сущности, ограниченному числу читателей.

- •§ 9. Научная популяризация, или образование для взрослых

- •Рис. IV-13. Блок-схема научной популяризации.

- •Рис. IV-14. Блок-схема функционирования научно-популярного журнала.

- •§ 10. Язык как сообщение культуры

- •Рис. IV-15. Статистика языков, используемых в мире (по координатам: ранг, значение).

- •а) Словарный состав

- •Рис. IV-16. Лингвистический социокультурный цикл, относящийся к словарному составу.

- •б) Грамматика

- •в) Риторика

- •§ 11. Театральное сообщение

- •§ 12. Положение и эволюция системы театральной коммуникации

- •§ 13. Социокультурный контур театра

- •Рис. IV-17. Социокультурная схема театра.

- •Массовое зрелище —

- •Рис IV-18. Организация канала кино.

- •§ 14. Изобразительное искусство (живопись и скульптура)

- •Художественные галереи

- •Рис. IV-19. Контур культуры, создаваемый художественной галереей.

- •§ 15. Канал музыки

- •Рис. IV-20. Последовательные этапы отделения автора от потребителя музыки.

- •Рис. IV-21. Распространение записанного звука.

- •Рис. IV-22. Цикл распространения грампластинки и ее воздействие на

- •Рис. IV-23. Культурный цикл, создаваемый популярной грампластинкой.

- •Рис. IV-24. Распространение классического музыкального произведения и произведения легкой музыки посредством грамзаписи.

- •Рис. IV-25. Демографическая пирамида, создаваемая пластинкой.

- •§ 16. Канал радиовещания

- •Рис. IV-26. Механизм принятия решения в системе массовых коммуникаций.

- •Рис. IV-27. Блок-схема радиовещания.

- •§ 17. Консерваты культуры и художественное развитие

- •Консерваты культуры и множественность копий

- •Консерваты культуры и понятие ценности

- •О природе сообщений — «консерватов культуры»

- •От культуры мозаичной к культуре персонализованно-творческой

- •§ 18. Заключение

- •Глава V. СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ-РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- •§ 1. Взаимодействие между культурой и творчеством

- •Основное понятие — понятие о цикле взаимодействия

- •§ 2. Повторение основных элементов в контурах культуры

- •§ 3. Канал радио и телевидения

- •§ 4. Демагогическая доктрина

- •Рис. V-1. Система массового распространения сообщений и пирамида культуры.

- •Рис. V-2. Бюджет рекламы и развитие радио в США.

- •§ 5. Догматическая доктрина

- •Рис. V-3. Контраст между таблицами ценностей двух типов программ радиовещания.

- •§ 6. Эклектическая, или культуралистская, доктрина

- •§ 7. Социодинамическая доктрина

- •Рис. V-4. Возможная блок-схема процесса составления программы радио и телевидения, соответствующая социокультурной доктрине.

- •§ 8. Практический аспект социокультурных доктрин

- •Рис. V-5. Что читают в газетах люди разного возраста.

- •§ 9. Служба переработки элементов культуры

- •§ 10. Система «размещения» сообщений культуры

- •Рис. V-6. Кто и когда слушает радиопередачи?

- •Таблица V-1. Общая культурная структура информационных передач телевидения различных стран Европы

- •§ 11. Контроль за конечным продуктом

- •§ 12. Следствия из социодинамической теории культуры

- •§ 13. Применение теории культуры при выработке политики создания материальной базы культуры

- •§ 14. Заключение

- •Глава VI. ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

- •§ 1. К этике культуры?

- •§ 2. Динамическое определение культуры как механизма, порождающего потребности

- •§ 3. Мозаичная культура и западное мышление

- •Рис. VI-1. Рост числа патентов на изобретения.

- •Рис. VI-2. Численность интеллигентной среды (по Д. де Солла Прайсу).

- •§ 4. Повседневность культуры и интеллектуальное творчество

- •Рис. VI-3. Социометрическая структура распространения газеты.

- •§ 5. Знание подавляет способность к творчеству

- •§ 6. На пути к интеллектуальному обществу

- •Рис. VI-4. Роль людей в отношениях между университетом и промышленностью.

- •§ 7. Заключение

- •Рис. VI-5. Схема «интеллектуальной фабрики» современного общества.

- •Рис. VI-6. Численный состав научной среды в различных культурных регионах.

- •Средства коммуникации как орудие управления обществом

- •Задачи динамичной философии культуры

- •ЛИТЕРАТУРА

- •ПРИМЕЧАНИЯ

- •ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- •ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ *

- •СОДЕРЖАНИЕ

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.ru |

107 |

оригинальным в абсолютном смысле слова, то есть не было копией чего-то уже ранее существовавшего. Правда, все сообщения принадлежат к какой-то категории, внутри которой используется один и тот же перечень элементов (буквы алфавита, слова языка, ноты звукоряда, линии и цветовая гамма живописи и т. д.), но ведь обладать некоторым набором знаков еще не значит обладать всеми сочетаниями, которые можно составить из элементов этого набора.

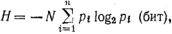

Информацией в строгом смысле слова называют количество непредсказуемого, содержащегося в сообщении. По сути дела, это количество есть мера того нового, что данное сообщение вносит в среду, окружающую получателя. Таким образом, эта непредсказуемость зависит от оригинальности данного конкретного множества знаков. В то же время очевидно, что можно составить много различных сочетаний знаков, обладающих одинаковой степенью оригинальности, но разных по содержанию. Информация и есть мера этой степени оригинальности. Более точно эту меру можно представить как степень невероятности сочетания знаков данного вида, составляющих сообщение. В самом деле, оригинальность сообщения любой длины, представляющего собой последовательность абсолютно тождественных повторяющихся элементов, приближается к нулю. И наоборот, сообщение, целиком построенное как совершенно случайная последовательность знаков, является в высшей степени непредсказуемым, то есть вероятность его ничтожно мала. Обозначим через H количество информации. Тогда Я =

= log2 (непредсказуемость) = —log2w, где w — предска-

—log2w, где w — предска-

132

зуемость конкретного собрания знаков, составляющих сообщение (комплекс). Эту предсказуемость легко охарактеризовать через вероятность pi появления символов, выбираемых из набора из N знаков и упорядоченных в некоторую последовательность. Эту вероятность можно представить себе как отношение числа «благоприятных случаев», то есть числа комбинаций, тождественных данной, к числу возможных случаев, то есть числу всех комбинаций, которые можно было бы составить из того же числа N знаков. Тогда количество информации в сообщении ( по Шеннону )

где N — общее число элементов последовательности сообщения.

Легко заметить, что, согласно данному определению, информация равнозначна тому, что можно назвать сложностью сообщения. Это очень существенно, поскольку тем самым мы получаем возможность оценить сложность различных организмов, которые тоже можно трактовать как сообщения, адресованные стороннему наблюдателю. Мы будем считать информацию H и сложность С тождественными величинами, из которых первая характеризует прежде всего сообщение в целом, а вторая характеризует его как комбинацию определенных частей или фрагментов: С = Н.

§ 3. Пример: письменное сообщение

Проанализируем теперь подробнее письменное, точнее, печатное сообщение, набранное из общеупотребительных знаков ограниченного числа стандартных типографских шрифтов. Предположим сначала, что такое сообщение построено как последовательность слов, вытянутых в строки, которые в свою очередь расположены вдоль траектории движения глаз по странице печатного текста. Мы не будем пока рассматривать такие внешние по отношению к этой основной схеме факторы, как заголовки, подзаголовки, иллюстрации, расположение текста на странице, варианты шрифтов и т. д., иначе говоря, сведем все реальное разнообразие печатных текстов к их самой непритязательной форме — ленте телетайпа.

Как мы уже говорили, сообщение складывается из слов, принадлежащих определенному перечню (набору), который можно представить в виде словаря. Забудем на время о том, что слова состоят из более простых элементов — букв, которые в свою очередь черпаются из другого перечня — из алфавита типографских знаков. Другими словами, сосредоточим внимание только на одном уровне иерархии знаков.

По определению Маккея38, «информацией» можно назвать все то, что, поступая извне, вносит какое-то изменение в среду, окружаю-

133

щую получателя сообщения, или все то новое, что есть в сообщении, то есть то, чего

Моль Абраям. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: 107 Издательство ЛКИ, 2008. — 416 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.ru |

108 |

нет в составе этой среды.

Информация, таким образом, есть мера всего нового и непредвиденного, содержащегося в сообщении. Ее нельзя измерять непосредственно количеством знаков, содержащихся в сообщении. Ведь сообщение может представлять собой бесконечную последовательность тождественных знаков, и тогда оно не принесет получателю ничего нового — ничего такого, что не было бы ему уже известно. Это соображение, однако, мало что дает нам, ибо, сколько бы элементов ни содержало подобное сообщение, оно вообще не несет в себе ничего нового, а является простым бесконечным повторением одних и тех же знаков.

Степень влияния, которое оказывают на содержащуюся в сообщении информацию ограничивающие условия внешней среды, характеризуется величиной, называемой избыточностью. В общении между отдельными людьми избыточность играет, может быть, даже еще более важную роль, чем информация. Избыточность выражается формулой

где H — количество действительной информации, а H0 — максимальное количество информации, которое было бы передано, если бы все символы были равновероятны39.

Таким образом, стабильное, постоянное, нисколько не меняющееся окружение, нечто такое же застывшее и непрерывное, как, например, окружение заключенного, неподвижно сидящего на табурете посреди выбеленной известкой одиночной камеры, перестает приносить получателю какую-либо информацию после того, как он полностью осознает это окружение. В предельном случае факт непрерывности окружающего мира можно рассматривать как «сообщение в себе».

Для того чтобы нести какую-то информацию, сообщение должно в пространстве или во времени чем-то отличаться от окружающего мира чем-то изменять его. Такое изменение во времени можно получить меняя знаки, скажем, передавая поочередно все слова нашего перечня, но так, чтобы порядок, в котором они будут передаваться, не был известен заранее, иначе сообщение сведется к простому объявлению процесса, все подробности осуществления которого можно предсказать заранее. Так, например, чтение в алфавитном порядке всех слов в словаре подряд будет, конечно, физически меняющимся сообщением, но оно не внесет никакого изменения в психологию получателя, не сообщит ему ничего такого, чего бы он уже не знал. Следовательно, отправитель сообщения должен выбирать слова из перечня таким образом, чтобы это было в каком-то отношении неожиданным для получателя. Именно эта неожиданность и вызывает интерес у получателя сообщения, хотя, с другой стороны, очевидно, что эта новизна, этот постоянный приток нового

134

не должен «затопить» получателя. Последний должен быть в состоянии разобраться в поступающей последовательности символов, он должен сохранить возможность с некоторой степенью вероятности на основе уже переданной части сообщения делать правильные догадки относительно его ожидаемого продолжения.

Моль Абраям. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: 108 Издательство ЛКИ, 2008. — 416 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.ru |

109 |

Рис. III-3. Понятность и избыточность.

В зависимости от нормы содержания информации любое сообщение можно поместить в какой-то точке на горизонтальной шкале (внизу) в промежутке между полной банальностью (классический пример — бесконечное повторение одних и тех же знаков) и полной оригинальностью (пример: случайное сочетание равновероятных знаков). Разница между числом знаков в сообщении и их минимальным числом, необходимым для передачи того же количества информации, вычисляемого по формуле Шеннона, называется избыточностью. Избыточность изменяется как величина, обратная информации (горизонтальная шкала вверху). Понятность сообщения зависит от его избыточности. Для наиболее банального сообщения она имеет максимальное значение и нулевое — для самого оригинального. Соотношение вертикальной и горизонтальной шкал, показанное наклонными прямыми, выражает эту важную закономерность.

Собственно этим и определяется способность к пониманию сообщения, способность «охватить» его в целом и, значит, его понятность; это способность соотнести настоящее с будущим, слова — друг с другом, ожидаемое — с происшедшим или, проще говоря, умение связать артикли с существительными, прилагательные с нарицательными существительными, сказуемые с подлежащими, дополнения с глаголами и т. д.

Итак, сообщение, построенное как бесконечное повторение одного и того же слова или же как кортеж слов, последовательность которых определяется заранее известной закономерностью, не сообщает ничего нового, кроме сведения о факте своего существования, каким бы большим ни было число содержащихся в нем знаков (теорема Мак-Миллена). Количество информации, которую содержит подобное сообщение, приближается к пренебрежимо малой величине:

H = — log w --> ε.

135

На противоположном полюсе слова Б сообщении будут следовать друг за другом в абсолютно случайном порядке. Такое сообщение будет обладать максимальной изменчивостью, оно несет максимум нового в окружение получателя. Оно будет содержать максимальное количество информации, которое возможно передать при данном наборе знаков, но для получателя оно будет совершенно бесполезным, так как он не сможет уловить в нем какую-то структуру или организацию, воспринять заложенные в нем формы, короче говоря, не сможет его понять. Обезьяна шимпанзе, вынимающая из шляпы карточки со словами и протягивающая эти карточки человеку, передает ему бесконечно разнообразное, вполне непредсказуемое и изобилующее новизной сообщение, но это сообщение абсолютно бесполезно. На этом парадоксе и построена математическая теория информации. Таким образом, возникает диалектическое отношение между двумя парадоксальными крайностями: между абсолютно тривиальным, но зато вполне понятным сообщением, с одной стороны, которое полностью постижимо, даже если оно состоит из очень большой последовательности знаков, так как все эти знаки заранее известны или познаваемы, и, с другой стороны, сообщением совершенно оригинальным, обладающим максимальной плотностью информации, наибольшим богатством возможностей, но зато и абсолютно непонятным получателю.

Все реальные сообщения, как те, которыми обмениваются отдельные люди, так и те, которые передаются по каналам массовой коммуникации, расположены в той или иной промежуточной точке между двумя названными полярными крайностями. Любое из них до какой-то степени оригинально, до какой-то степени предсказуемо и, таким образом, понятно и информативно в одно и то же время. Оно может сообщить нечто получателю в той мере, в какой оно подчиняется определенным законам или правилам, позволяющим получателю с определенной вероятностью предугадывать его грамматическую, смысловую или логическую структуру.

В теории информации «информация» определяется как мера количества непредсказуемого, содержащегося в сообщении. «Плотностью информации» мы будем

Моль Абраям. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: 109 Издательство ЛКИ, 2008. — 416 с.