- •1 Закономерности развития и роста лицевого отдела черепа и их практическое значение для функционального лечения. — ф. Я. Хорошилкина,

- •2. Клиническая диагностика местных и общих нарушений организма и их роль в патогенезе зубочелюстно-лицевых аномалий. — ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин, ................. 25

- •1. Закономерности развития и роста лицевого отдела черепа и их практическое значение для функционального лечения

- •1.1. Развитие зубочелюстно-лицевой области в пренатальном периоде

- •1.2. Формирование зубочелюстнои системы в постнатальном периоде

- •1.2.3. Период смешанного прикуса

- •1.2.4. Период постоянного прикуса

- •2. Клиническая диагностика местных и общих нарушений организма и их роль в патогенезе зубочелюстно-лицевых аномалий

- •2.1. Изучение функций мышц зубочелюстно-лицевой системы

- •2.2. Изучение функций зубочелюстной системы

- •2.3. Изучение взаимосвязи местных и общих нарушений организма при зубочелюстных аномалиях

- •2.3.1. Нарушения опорно-двигательного аппарата

- •2.3.2. Нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой систем

- •2.3.3. Нарушения пищеварения

- •2.3.4. Особенности формирования психики

- •3. Лабораторная ортодонтическая диагностика

- •3.1. Биометрическое изучение диагностических моделей челюстей

- •3.1.1. Размеры коронок временных и постоянных зубов

- •3.1.2. Длина зубного ряда по дуге

- •3.1.3. Соотношения размеров резцов

- •3.1.4. Соотношения сегментов зубных зуг (по н. G. Gerlach)

- •3.1.5. Расположение зубов и размеры зубных дуг

- •3.1.6. Форма зубных дуг

- •3.1.7. Размеры и форма альвеолярных отростков и неба

- •3.2. Антропометрическое и фотометрическое исследования

- •3.2.1. Размеры головы, лица и его отдельных частей

- •3.2.2. Взаимосвязь размеров и формы лицевого скелета и зубоальвеолярных дуг

- •3.3. Фотометрическое исследование головы

- •3.4. Рентгенологические методы ортодонтической диагностики

- •3.4.1. Внутриротовая и обзорная рентгенография челюстей

- •3.4.2. Панорамная рентгенография челюстей

- •3.4.3. Рентгенография и томография височно-нижнечелюстных суставов

- •3.4.4. Ортопантомография челюстей

- •3.5.2. Изучение движений нижней челюсти

- •3.5.3. Изучение функций зубочелюстной системы

- •4. Теоретическое обоснование ортодонтического диагноза и систематизация разновидностей зубочелюстно-лицевых аномалий

- •4.1. Основные этапы развития понятий о норме и патологии в ортодонтии

- •4.2. Классификации зубочелюстных аномалий

- •4.2.1. Доэнгелевский период

- •4.2.2. Энгелевский период

- •4.2.3. Симоновский период

- •4.2.4. Боннский период

- •4.2.5. Шварцевский период

- •4.2.6. Отечественные классификации

- •4.3. Номенклатура ортодонтических заболеваний

- •4.4. Методологическая основа классификаций зубочелюстно-лицевых аномалия

- •5. Планирование ортодонтического лечения для устранения местных и общих нарушений

- •5.1. Общие показания к ортодонтическому лечению

- •5.2. Количественная характеристика морфологических

- •5.4. Планирование лечения в зависимости от взаимоотношений между врачом и больным

- •6. Теоретическое обоснование функционального челюстно-ортопедического лечения

- •6.1. Физиология орофациального комплекса и ее значение для функциональной терапии

- •6.2. Совершенствование методов щитовой терапии

- •6.3. Принцип лечения по методу френкеля

- •7. Принцип действия регуляторов функций, их конструкции и технология изготовления

- •7.1. Принцип действия регуляторов функций

- •7.2. Клинические и лабораторные этапы изготовления регуляторов функций

- •7.3. Основные конструкции регуляторов функций и особенности технологии их изготовления

- •7.3.1. Регулятор функций 1 типа

- •7.3.2. Регулятор функций II типа

- •7.3.3. Регулятор функций III типа

- •7.3.4. Регулятор функций iy типа

- •7.3.5. Модификации регуляторов функций

- •7.3.6. Починка регуляторов функций

- •8. Особенности формирования дистлльного прикуса и его функциональное челюстно-ортопедическое лечение

- •8.1. Строение зубочелюстной системы при дистальном прикусе

- •8.1.1. Зубоальвеолярные разновидности дистального прикуса

- •8.1.2. Гнатические разновидности дистального прикуса

- •8.2. Физиология зубочелюстной системы при дистальном прикусе

- •8.2.1. Строение и функция височно-нижнечелюстных суставов

- •8.2.2. Нарушения функций зубочелюстной системы

- •83. Психосоматические нарушения у больных с дистальным прикусом

- •8.4. Клинико-морфологическая характеристика разновидностей дистального прикуса и принципы их лечения

- •8.5. Лечение дистального прикуса

- •8.6. Анализ эффективности лечения дистального прикуса по методу френкеля

- •8.6.1. Результаты изучения диагностических моделей челюстей

- •8.6.2. Результаты телерентгенологического изучения лицевого скелета

- •8.6.3. Результаты биометрического исследования

- •9. Особенности формирования глубокого

- •9.1.1. Разновидности глубокого прикуса (по данным клинического обследования больных и изучения диагностических моделей их челюстей]

- •9.1.2. Разновидности глубокого прикуса (по данным изучения боковых телерентгенограмм головы)

- •9.1.3. Лечение глубокого прикуса

- •9.2. Открытый прикус. Особенности строения зубочелюстнои системы

- •9.2.1. Разновидности открытого прикуса (по даннбГм изучения боковых телерентгенограмм головы)

- •9.2.2. Лечение открытого прикуса

- •10. Особенности формирования мезиального прикуса и его функциональное челюстно-ортопедическое лечение

- •10.1. Особенности строения зубочелюстной системы при мезиальном прикусе

- •10.2. Лечение мезиального прикуса

- •11. Перспективы повышения качества диагностики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •11.1. Возможности и перспективы использования

- •11.3. Перспективы улучшения планирования и прогнозирования лечения зубочелюстных аномалий

- •11.4 Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям

- •11.5. Комплексное лечение зубочелюстно-лицевых аномалий

- •11.5.1. Компактостеотомия перед функциональным ортодонтическим лечением

- •11.5.2. Ускоренное расширение верхней челюсти с последующим функциональным ортодонтическим лечением

- •II.5.3. Применение регуляторов функций в сочетании с лицевой дугой, внеротовой опорой и тягой

- •11.6. Возможности и перспективы функционального челюстно-ортопедического лечения больных с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, обусловленными врожденной патологией

8.6. Анализ эффективности лечения дистального прикуса по методу френкеля

Настоящее исследование посвящено клинико-статистическому, биометрическому и телерентгенологическому анализу строения лицевого скелета до и после функционального лечения дистального прикуса по сравнению с нормой. Проверялась эффективность метода Френкеля при лечении различных форм дистального прикуса и обобщен 20-летний опыт применения регуляторов функций. При этом были проанализированы данные, полученные при лечении 288 больных, из них 98 лиц мужского и 190 женского пола в возрасте 5,5—17 лет. У 215 из них был дистальный прикус с протрузией верхних резцов и сужением зубных рядов (IIi класс по Энглю) и у 73 — дистальный блокирующий прикус (112).

Через 10 лет лечения с помощью регуляторов функции Френкеля у больных повторно определили степень трудности ортодонти-ческого лечения. К этому времени лечение 259 больных (90%) было закончено с положительными результатами. Распределение остальных больных по группам представлено в табл. 12. В I и II группах был 91 больной, а во II и IV — 197 человек (отношение 1 :3).

203

Через 10 лет в I и II группах стало 19 больных, в III и IV—10 (1,9: 1). Это свидетельствует об эффективности действия регуляторов функции Френкеля.

8.6.1. Результаты изучения диагностических моделей челюстей

Расширение зубных рядов происходило под воздействием языка. Верхний зубной ряд расширялся в среднем на 1,74 мм (Р<0,001) в области 4|4 и на 5,4 мм (р<0,001) в области 6|6. При этом степень расширения была различной. Больше расширялся верхний зубной ряд в области 6|6, где имелось наибольшее сужение по сравнению с индивидуальной нормой и ортогнатическим прикусом [Малыгин Ю. М., 1970].

При дистальном прикусе (IIi класс) отмечено сужение верхнего зубного ряда и его апикального базиса. В результате лечения расширялся не только верхний зубной ряд, но и одновременно его апикальный базис в среднем на 1,78 мм (р<0,05). При лечении дистального блокирующего прикуса (Иг класс) происходило расширение верхнего зубного ряда без достоверного расширения его апикального базиса.

Под влиянием регулятора функции исправлялось положение верхних резцов за счет их протрузии или ретрузии, но не происходило статистически достоверного, нежелательного вестибулярного наклона нижних резцов, что нередко наблюдают при применении механически действующих аппаратов.

Изменения длины переднего отрезка верхней зубной дуги при лечении двух основных форм дистального прикуса также были различными. При лечении дистального прикуса (IIi класс) укорачивался передний отрезок верхнего зубного ряда в среднем на 1,27 мм (р<0,05) за счет ретрузии верхних фронтальных зубов. При лечении дистального блокирующего прикуса (112 класс) под воздействием небной дуги регулятора функции II типа удлинялся передний отрезок верхнего зубного ряда в среднем на 1,88 мм (р<0,05) за счет протрузии резцов.

Нижний зубной ряд расширялся в области 4|4 в среднем на 1,4 мм (р<0,05), в области 6|6 на 1,5 мм (р<0,05). Это сочеталось с одновременным расширением апикального базиса примерно на 0,9 мм (р<0,05). Апикальный базис нижней зубной дуги удлинялся в среднем на 1,52 мм (р<0,01).

Повышенная нагрузка на нижние резцы препятствовала их выдвижению. Одновременно происходило зубоальвеолярное удлинение в области разобщенных боковых зубов. Увеличивался размер нижних боковых сегментов, что приводило к устранению несоответствия между боковыми сегментами верхней и нижней зубных дуг, т. е. к исправлению прикуса (рис. 35). В результате уменьшались кривизна окклюзионной поверхности и глубина фронтального перекрытия, увеличивалась высота прикуса и нижней части лица, которое становилось более пропорциональным (рис. 36, 37).

204

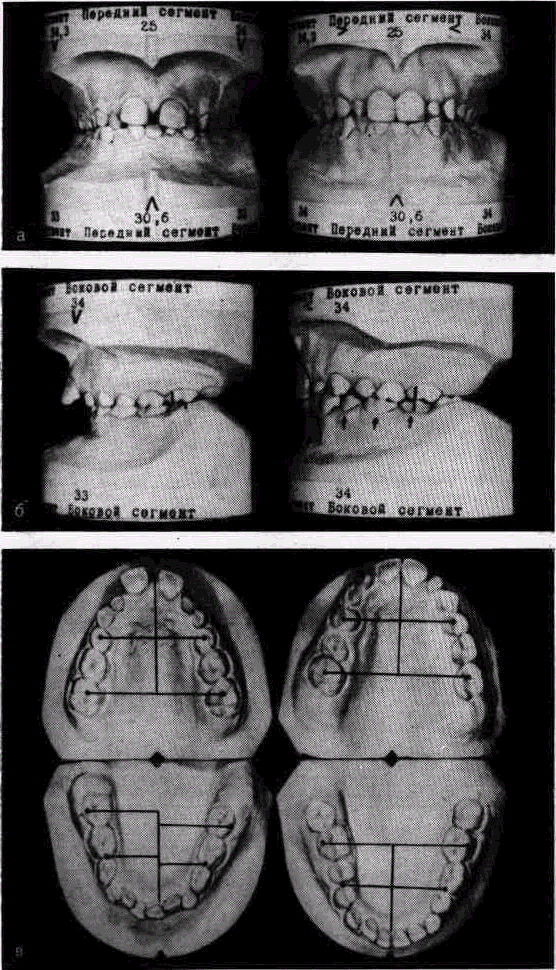

Рис. 35. Диагностические модели челюстей Оли Л-ой:

-слева — до лечения регулятором функций I типа дистального прикуса с протрузией верхних резцов, справа — после его устранения. Несоответствие размеров S1 и Si, мезиальное перемещение верхних боковых зубов способствовало сужению зубных дуг и тесному положению

'ЯИЖНИХ резцов. После лечения нижние боковые сегменты увеличивались в результате зубо-альвеолярного удлинения.

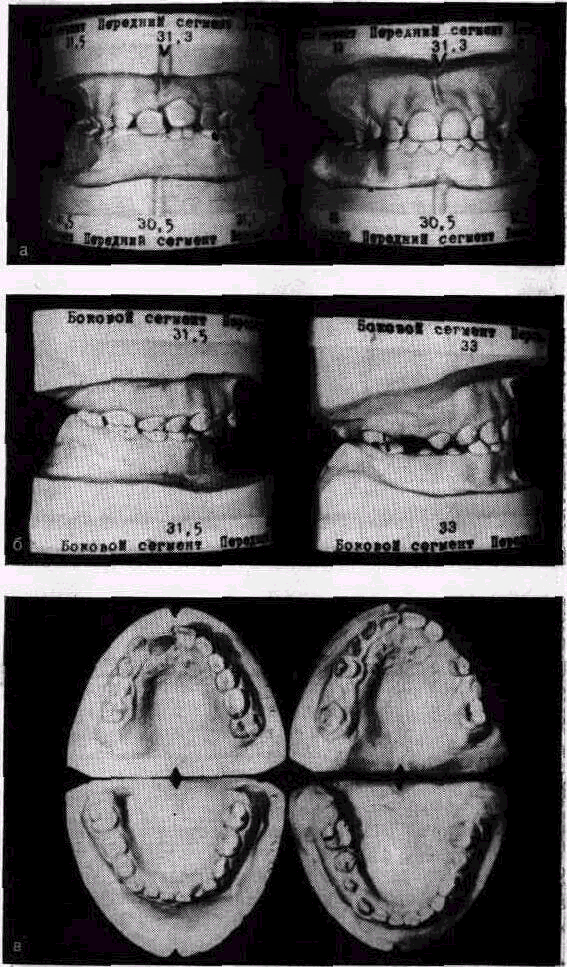

Рис. 36. Диагностические модели челюстей Наташи Х-ой:

слева — до лечения регулятором функций II типа, справа — после лечения.

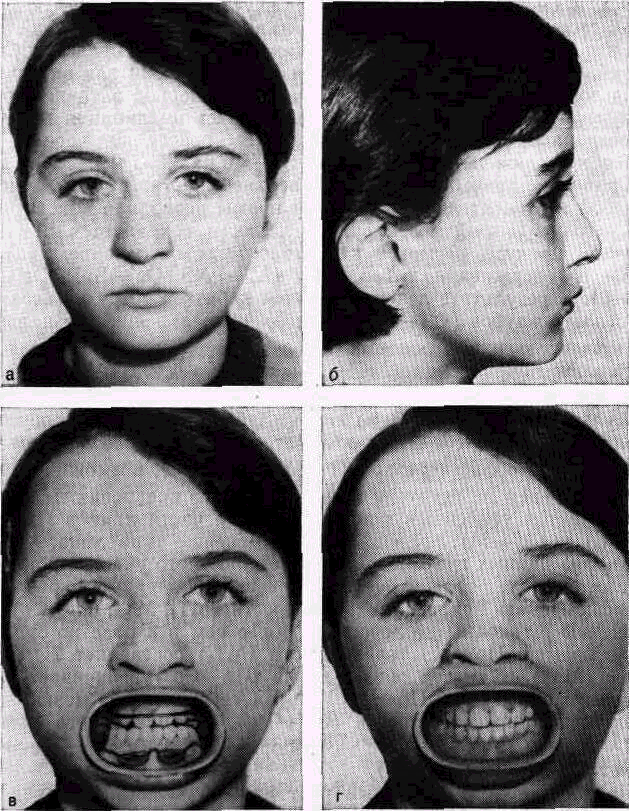

Рис. 37. Наташа Х-на после лечения:

ч, б—гармоничная форма лица, в—регулятор функций II типа в полости рта перед окончанием лечения, г — прикус нормализован.