- •1 Закономерности развития и роста лицевого отдела черепа и их практическое значение для функционального лечения. — ф. Я. Хорошилкина,

- •2. Клиническая диагностика местных и общих нарушений организма и их роль в патогенезе зубочелюстно-лицевых аномалий. — ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин, ................. 25

- •1. Закономерности развития и роста лицевого отдела черепа и их практическое значение для функционального лечения

- •1.1. Развитие зубочелюстно-лицевой области в пренатальном периоде

- •1.2. Формирование зубочелюстнои системы в постнатальном периоде

- •1.2.3. Период смешанного прикуса

- •1.2.4. Период постоянного прикуса

- •2. Клиническая диагностика местных и общих нарушений организма и их роль в патогенезе зубочелюстно-лицевых аномалий

- •2.1. Изучение функций мышц зубочелюстно-лицевой системы

- •2.2. Изучение функций зубочелюстной системы

- •2.3. Изучение взаимосвязи местных и общих нарушений организма при зубочелюстных аномалиях

- •2.3.1. Нарушения опорно-двигательного аппарата

- •2.3.2. Нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой систем

- •2.3.3. Нарушения пищеварения

- •2.3.4. Особенности формирования психики

- •3. Лабораторная ортодонтическая диагностика

- •3.1. Биометрическое изучение диагностических моделей челюстей

- •3.1.1. Размеры коронок временных и постоянных зубов

- •3.1.2. Длина зубного ряда по дуге

- •3.1.3. Соотношения размеров резцов

- •3.1.4. Соотношения сегментов зубных зуг (по н. G. Gerlach)

- •3.1.5. Расположение зубов и размеры зубных дуг

- •3.1.6. Форма зубных дуг

- •3.1.7. Размеры и форма альвеолярных отростков и неба

- •3.2. Антропометрическое и фотометрическое исследования

- •3.2.1. Размеры головы, лица и его отдельных частей

- •3.2.2. Взаимосвязь размеров и формы лицевого скелета и зубоальвеолярных дуг

- •3.3. Фотометрическое исследование головы

- •3.4. Рентгенологические методы ортодонтической диагностики

- •3.4.1. Внутриротовая и обзорная рентгенография челюстей

- •3.4.2. Панорамная рентгенография челюстей

- •3.4.3. Рентгенография и томография височно-нижнечелюстных суставов

- •3.4.4. Ортопантомография челюстей

- •3.5.2. Изучение движений нижней челюсти

- •3.5.3. Изучение функций зубочелюстной системы

- •4. Теоретическое обоснование ортодонтического диагноза и систематизация разновидностей зубочелюстно-лицевых аномалий

- •4.1. Основные этапы развития понятий о норме и патологии в ортодонтии

- •4.2. Классификации зубочелюстных аномалий

- •4.2.1. Доэнгелевский период

- •4.2.2. Энгелевский период

- •4.2.3. Симоновский период

- •4.2.4. Боннский период

- •4.2.5. Шварцевский период

- •4.2.6. Отечественные классификации

- •4.3. Номенклатура ортодонтических заболеваний

- •4.4. Методологическая основа классификаций зубочелюстно-лицевых аномалия

- •5. Планирование ортодонтического лечения для устранения местных и общих нарушений

- •5.1. Общие показания к ортодонтическому лечению

- •5.2. Количественная характеристика морфологических

- •5.4. Планирование лечения в зависимости от взаимоотношений между врачом и больным

- •6. Теоретическое обоснование функционального челюстно-ортопедического лечения

- •6.1. Физиология орофациального комплекса и ее значение для функциональной терапии

- •6.2. Совершенствование методов щитовой терапии

- •6.3. Принцип лечения по методу френкеля

- •7. Принцип действия регуляторов функций, их конструкции и технология изготовления

- •7.1. Принцип действия регуляторов функций

- •7.2. Клинические и лабораторные этапы изготовления регуляторов функций

- •7.3. Основные конструкции регуляторов функций и особенности технологии их изготовления

- •7.3.1. Регулятор функций 1 типа

- •7.3.2. Регулятор функций II типа

- •7.3.3. Регулятор функций III типа

- •7.3.4. Регулятор функций iy типа

- •7.3.5. Модификации регуляторов функций

- •7.3.6. Починка регуляторов функций

- •8. Особенности формирования дистлльного прикуса и его функциональное челюстно-ортопедическое лечение

- •8.1. Строение зубочелюстной системы при дистальном прикусе

- •8.1.1. Зубоальвеолярные разновидности дистального прикуса

- •8.1.2. Гнатические разновидности дистального прикуса

- •8.2. Физиология зубочелюстной системы при дистальном прикусе

- •8.2.1. Строение и функция височно-нижнечелюстных суставов

- •8.2.2. Нарушения функций зубочелюстной системы

- •83. Психосоматические нарушения у больных с дистальным прикусом

- •8.4. Клинико-морфологическая характеристика разновидностей дистального прикуса и принципы их лечения

- •8.5. Лечение дистального прикуса

- •8.6. Анализ эффективности лечения дистального прикуса по методу френкеля

- •8.6.1. Результаты изучения диагностических моделей челюстей

- •8.6.2. Результаты телерентгенологического изучения лицевого скелета

- •8.6.3. Результаты биометрического исследования

- •9. Особенности формирования глубокого

- •9.1.1. Разновидности глубокого прикуса (по данным клинического обследования больных и изучения диагностических моделей их челюстей]

- •9.1.2. Разновидности глубокого прикуса (по данным изучения боковых телерентгенограмм головы)

- •9.1.3. Лечение глубокого прикуса

- •9.2. Открытый прикус. Особенности строения зубочелюстнои системы

- •9.2.1. Разновидности открытого прикуса (по даннбГм изучения боковых телерентгенограмм головы)

- •9.2.2. Лечение открытого прикуса

- •10. Особенности формирования мезиального прикуса и его функциональное челюстно-ортопедическое лечение

- •10.1. Особенности строения зубочелюстной системы при мезиальном прикусе

- •10.2. Лечение мезиального прикуса

- •11. Перспективы повышения качества диагностики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •11.1. Возможности и перспективы использования

- •11.3. Перспективы улучшения планирования и прогнозирования лечения зубочелюстных аномалий

- •11.4 Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям

- •11.5. Комплексное лечение зубочелюстно-лицевых аномалий

- •11.5.1. Компактостеотомия перед функциональным ортодонтическим лечением

- •11.5.2. Ускоренное расширение верхней челюсти с последующим функциональным ортодонтическим лечением

- •II.5.3. Применение регуляторов функций в сочетании с лицевой дугой, внеротовой опорой и тягой

- •11.6. Возможности и перспективы функционального челюстно-ортопедического лечения больных с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, обусловленными врожденной патологией

7.3.3. Регулятор функций III типа

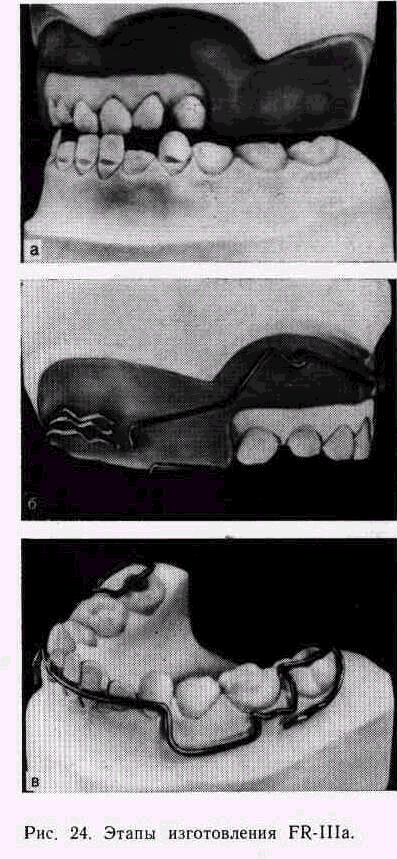

Регулятор функций Ilia (FR-IIIa) состоит из 2 пластмассовых боковых вестибулярных щитов, 2 окклю-зионных накладок на боковые зубы, 2 верхнегубных пелотов, соединенных между собой проволочной скобой, а со щитами с помощью проволочных кронштейнов, верхнезубных небной прот-ракционной дуги и небного бюгеля, нижнезубных вестибулярной дуги и проволочных накладок на первые постоянные моляры. Аппарат применяют для лечения ме-зиального прикуса (III класс по Энглю), особенно в случаях, осложненных глубоким обратным резцовым перекрытием (рис. 24).

Первый клинико-лабораторный этап (см. раздел 7. 2)'.

Второй к л и нико-лабораторный этап. При определении прикуса пациент должен оттеснить назад нижнюю челюсть при

закрывании рта, но сделать это без принуждения. При глубоком фронтальном перекрытии необходимо зафиксировать прикус в области боковых зубов. Разобщить прикус нужно настолько, чтобы устранить обратное перекрытие резцов, мешающее перемещению верхних резцов вперед (см. рис. 24, а). Следует избегать блокирования зубов во фронтальной области, поскольку оно затрудняет смыкание губ, что ставит под сомнение успех лечения.

16S

Третий лаборатор-но- клинический этап. Регулятор функций Френкеля III типа устраняет тормозящее влияние мягких тканей, окружающих

зубные ряды, на рост и развитие верхней челюсти и сдерживает рост нижней челюсти. Поэтому изоляционные восковые прокладки наносят только на верхней челюсти. На рис. 24, а представлены модели челюстей с готовыми восковыми прокладками. Толстая восковая прокладка должна быть хорошо припасована.

При открывании рта FR-III опускается вниз. Это надо учитывать, чтобы предотвратить травму слизистой оболочки альвеолярного отростка опускающимися губными пелотами. Они должны отстоять от альвеолярного отростка верхней челюсти на 3—3,5 мм. Для этой цели на гипсовую модель накладывают восковую про-

166

При обратном резцовом перекрытии для разобщения прикуса в переднем участке показаны окклюзион-ные накладки на нижние боковые зубы. Чтобы они не препятствовали мезиально-

му перемещению верхних боковых зубов, фиссуры на жевательной поверхности их коронок заполняют воском до вершин бугров. Слоем воска покрывают также их вестибулярную поверхность. Это устраняет препятствие для роста верхней челюсти не только в переднем, но и в трансверсальном направлении.

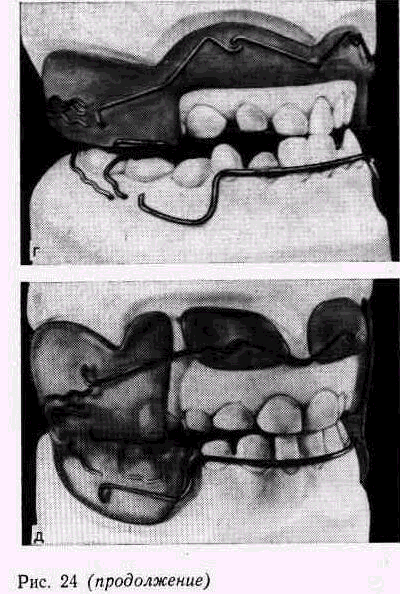

Детали регулятора функций для в ерхней челюсти. Скоба, соединяющая верхнегубные пелоты, изгибается из проволоки толщиной 0,9 мм. Уздечка верхней губы бывает более выраженной, чем нижней. Концы скобы должны находиться друг от друга в горизонтальном направлении на расстоянии 20 мм и отстоять от десневого края в вертикальном направлении приблизительно на 10 мм. На концах делают прямоугольные фиксирующие изгибы. Скобу прикрепляют к гипсовой модели верхней челюсти в области уздечки верхней губы с помощью большой капли липкого воска, чтобы отвести пелоты на требующееся расстояние. Концы скобы должны находиться на расстоянии 0,75 мм от поверхности воска.

Кронштейны — парные детали из проволоки диаметром 0,9 мм соединяющие губные пелоты со щечными щитами — располагают на 0,5 мм ниже концов скобы, а затем, повторяя их форму, легким изгибом направляют вниз. Эти изгибы должны находиться в толще пластмассовых пелотов, чтобы те не вращались. Около передней

167

границы воска, покрывающего альвеолярный отросток в области верхних боковых зубов, проволоку изгибают штыкообразно и направляют назад. Ее часть (около 10 мм), расположенная в толще .пластмассового бокового щита, должна быть ровной, без дополнительных изгибов, что важно для коррекции регулятора в процессе лечения. Концы этих деталей загибают под прямым углом вверх и внутрь и после удаления излишков проволоки погружают в воск на уровне середины верхних первых постоянных моляров.

Небная дуга из проволоки толщиной 0,6—0,7 мм предназначена для протрузии верхних резцов. В отличие от небной протрузион-ной дуги регулятора II типа она не должка препятствовать мези-альному перемещению верхних боковых зубов. Поэтому ее участки, расположенные между клыками и первыми премолярами на высоте жевательной поверхности зубов в межокклюзионном пространстве, не должны касаться зубов.

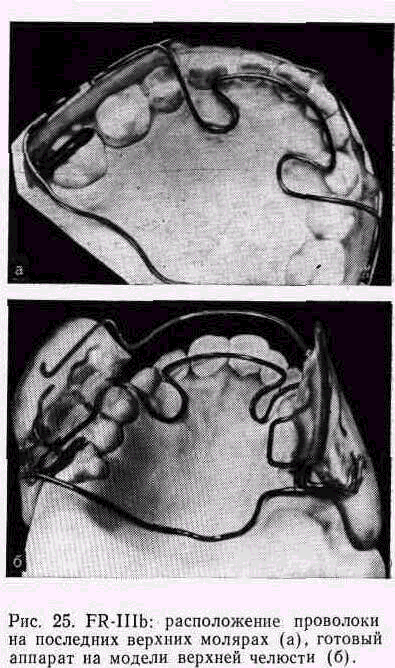

Небный бюгель делают из проволоки диаметром 1,0—1,1 мм. В средней части его готовят так же, как для регуляторов функций I и II типов. Далее бюгель располагают позади дистальной поверхности последних моляров верхней челюсти, плотно прижав его к ним. Концы изгибают зигзагообразно сзади вперед параллельно поверхности воска (см. рис. 24, б). Бюгель предотвращает деформацию регулятора и способствует мезиальному перемещению верхних боковых зубов. Он отстоит от слизистой оболочки неба на 0,5 мм.

Детали регулятора функций для нижней челюсти. Вестибулярная дуга должна плотно прилегать к нижним передним зубам, сдерживать их отклонение вперед и рост нижней челюсти. Дугу делают из проволоки толщиной 1—1,1 мм и располагают горизонтально на уровне вершин межзубных сосочков. Соответственно дистальному краю вестибулярной поверхности клыков на дуге делают изгибы под прямым углом вниз, а ниже десневого края на 3—5 мм — изгибы округлой формы в дистальном направлении. Отступив на 20 мм, концы загибают под прямым углом вверх и внутрь и фиксируют в предварительно сделанных углублениях в гипсовой модели нижней челюсти на уровне середины шеек б! орых временных моляров или вторых премоляров (см. рис. 24, в, г).

Окклюзионные проволочные накладки на нижние последние моляры изгибают из проволоки диаметром 0,9 мм и длиной 40 мм. Они препятствуют выдвижению моляров, опрокидыванию регулятора под давлением верхней губы, а также повышают прочность покрывающих их пластмассовых окклюзионных накладок. Среднюю часть накладки располагают вдоль окклюзионной поверхности первого постоянного моляра по продольной борозде. Места ее перегиба на мезиальную поверхность зуба отмечают карандашом и делают изгибы в вестибулярном направлении, а затем вниз параллельно поверхности зуба. Фиксирующие концы изгибают зигзагообразно (см. рис. 24, в, г).

Если межокклюзионное пространство в области боковых зубов небольшое, то для усиления окклюзионных накладок из пластмас-

168

Сетки обмазывают быст-ротвердеющей пластмассой и укладывают на соответствующие места. Покрывают пластмассой нижние боковые зубы. Нужно следить, чтобы пластмасса в процессе моделировки регулятора не стекала, а ее слой над буграми зубов не истончался. После этого окклюдатор или фиксатор закрывают с учетом конструктивного прикуса, моделируют наружные поверхности окклюзионных накладок, а также щечные

щиты и губные пелоты. Пелоты должны быть достаточно широкими и иметь форму параллелограмма с закругленными углами (см. рис. 24, д). Дальнейшие этапы изготовления регулятора аналогичны описанным выше.

При припасовке FR-IIIa его вводят в полость рта и слегка прижимают к нижней челюсти. После этого пациент должен переместить нижнюю челюсть назад и сомкнуть зубы. Особое внимание уделяют наклону и расположению верхнегубных пелотов. Давление верхней губы, отведенной верхнегубными пелотами от альвеолярного отростка и апикального базиса, передается на регулятор функции, укрепленный на зубах нижней челюсти, за счет давления вестибулярной дуги на нижние передние зубы, окклюзионных накладок—на боковые зубы и щечных щитов, прилегающих к альвеолярному отростку и апикальному базису нижнего зубного ряда. Под воздействием регулятора нормализуются функции губ, щек и языка, стимулируются рост верхней челюсти и перемещение верхних зубов в вестибулярном направлении.

Регулятор функций FR-IIIb отличается от FR-IIIa тем, что в "ем отсутствуют окклюзионные накладки на боковые зубы. Этот

169