- •1 Закономерности развития и роста лицевого отдела черепа и их практическое значение для функционального лечения. — ф. Я. Хорошилкина,

- •2. Клиническая диагностика местных и общих нарушений организма и их роль в патогенезе зубочелюстно-лицевых аномалий. — ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин, ................. 25

- •1. Закономерности развития и роста лицевого отдела черепа и их практическое значение для функционального лечения

- •1.1. Развитие зубочелюстно-лицевой области в пренатальном периоде

- •1.2. Формирование зубочелюстнои системы в постнатальном периоде

- •1.2.3. Период смешанного прикуса

- •1.2.4. Период постоянного прикуса

- •2. Клиническая диагностика местных и общих нарушений организма и их роль в патогенезе зубочелюстно-лицевых аномалий

- •2.1. Изучение функций мышц зубочелюстно-лицевой системы

- •2.2. Изучение функций зубочелюстной системы

- •2.3. Изучение взаимосвязи местных и общих нарушений организма при зубочелюстных аномалиях

- •2.3.1. Нарушения опорно-двигательного аппарата

- •2.3.2. Нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой систем

- •2.3.3. Нарушения пищеварения

- •2.3.4. Особенности формирования психики

- •3. Лабораторная ортодонтическая диагностика

- •3.1. Биометрическое изучение диагностических моделей челюстей

- •3.1.1. Размеры коронок временных и постоянных зубов

- •3.1.2. Длина зубного ряда по дуге

- •3.1.3. Соотношения размеров резцов

- •3.1.4. Соотношения сегментов зубных зуг (по н. G. Gerlach)

- •3.1.5. Расположение зубов и размеры зубных дуг

- •3.1.6. Форма зубных дуг

- •3.1.7. Размеры и форма альвеолярных отростков и неба

- •3.2. Антропометрическое и фотометрическое исследования

- •3.2.1. Размеры головы, лица и его отдельных частей

- •3.2.2. Взаимосвязь размеров и формы лицевого скелета и зубоальвеолярных дуг

- •3.3. Фотометрическое исследование головы

- •3.4. Рентгенологические методы ортодонтической диагностики

- •3.4.1. Внутриротовая и обзорная рентгенография челюстей

- •3.4.2. Панорамная рентгенография челюстей

- •3.4.3. Рентгенография и томография височно-нижнечелюстных суставов

- •3.4.4. Ортопантомография челюстей

- •3.5.2. Изучение движений нижней челюсти

- •3.5.3. Изучение функций зубочелюстной системы

- •4. Теоретическое обоснование ортодонтического диагноза и систематизация разновидностей зубочелюстно-лицевых аномалий

- •4.1. Основные этапы развития понятий о норме и патологии в ортодонтии

- •4.2. Классификации зубочелюстных аномалий

- •4.2.1. Доэнгелевский период

- •4.2.2. Энгелевский период

- •4.2.3. Симоновский период

- •4.2.4. Боннский период

- •4.2.5. Шварцевский период

- •4.2.6. Отечественные классификации

- •4.3. Номенклатура ортодонтических заболеваний

- •4.4. Методологическая основа классификаций зубочелюстно-лицевых аномалия

- •5. Планирование ортодонтического лечения для устранения местных и общих нарушений

- •5.1. Общие показания к ортодонтическому лечению

- •5.2. Количественная характеристика морфологических

- •5.4. Планирование лечения в зависимости от взаимоотношений между врачом и больным

- •6. Теоретическое обоснование функционального челюстно-ортопедического лечения

- •6.1. Физиология орофациального комплекса и ее значение для функциональной терапии

- •6.2. Совершенствование методов щитовой терапии

- •6.3. Принцип лечения по методу френкеля

- •7. Принцип действия регуляторов функций, их конструкции и технология изготовления

- •7.1. Принцип действия регуляторов функций

- •7.2. Клинические и лабораторные этапы изготовления регуляторов функций

- •7.3. Основные конструкции регуляторов функций и особенности технологии их изготовления

- •7.3.1. Регулятор функций 1 типа

- •7.3.2. Регулятор функций II типа

- •7.3.3. Регулятор функций III типа

- •7.3.4. Регулятор функций iy типа

- •7.3.5. Модификации регуляторов функций

- •7.3.6. Починка регуляторов функций

- •8. Особенности формирования дистлльного прикуса и его функциональное челюстно-ортопедическое лечение

- •8.1. Строение зубочелюстной системы при дистальном прикусе

- •8.1.1. Зубоальвеолярные разновидности дистального прикуса

- •8.1.2. Гнатические разновидности дистального прикуса

- •8.2. Физиология зубочелюстной системы при дистальном прикусе

- •8.2.1. Строение и функция височно-нижнечелюстных суставов

- •8.2.2. Нарушения функций зубочелюстной системы

- •83. Психосоматические нарушения у больных с дистальным прикусом

- •8.4. Клинико-морфологическая характеристика разновидностей дистального прикуса и принципы их лечения

- •8.5. Лечение дистального прикуса

- •8.6. Анализ эффективности лечения дистального прикуса по методу френкеля

- •8.6.1. Результаты изучения диагностических моделей челюстей

- •8.6.2. Результаты телерентгенологического изучения лицевого скелета

- •8.6.3. Результаты биометрического исследования

- •9. Особенности формирования глубокого

- •9.1.1. Разновидности глубокого прикуса (по данным клинического обследования больных и изучения диагностических моделей их челюстей]

- •9.1.2. Разновидности глубокого прикуса (по данным изучения боковых телерентгенограмм головы)

- •9.1.3. Лечение глубокого прикуса

- •9.2. Открытый прикус. Особенности строения зубочелюстнои системы

- •9.2.1. Разновидности открытого прикуса (по даннбГм изучения боковых телерентгенограмм головы)

- •9.2.2. Лечение открытого прикуса

- •10. Особенности формирования мезиального прикуса и его функциональное челюстно-ортопедическое лечение

- •10.1. Особенности строения зубочелюстной системы при мезиальном прикусе

- •10.2. Лечение мезиального прикуса

- •11. Перспективы повышения качества диагностики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •11.1. Возможности и перспективы использования

- •11.3. Перспективы улучшения планирования и прогнозирования лечения зубочелюстных аномалий

- •11.4 Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям

- •11.5. Комплексное лечение зубочелюстно-лицевых аномалий

- •11.5.1. Компактостеотомия перед функциональным ортодонтическим лечением

- •11.5.2. Ускоренное расширение верхней челюсти с последующим функциональным ортодонтическим лечением

- •II.5.3. Применение регуляторов функций в сочетании с лицевой дугой, внеротовой опорой и тягой

- •11.6. Возможности и перспективы функционального челюстно-ортопедического лечения больных с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, обусловленными врожденной патологией

1.2. Формирование зубочелюстнои системы в постнатальном периоде

Л.1Л. Период новорожденности

Ребенок рождается с так называемой младенческой ретрогенией (мандибулярная ретрогнатия), которую можно объяснить физиологической необходимостью, поскольку при этом облегчаются роды и уменьшается возможность травмы подвижной нижней челюсти. Последняя расположена в дистальном и язычном положении относительно верхней челюсти в среднем на 5—6 мм. Между альвеолярными отростками имеется вертикальная щель 2,5—2,7 мм, ее отсутствие обусловливает развитие глубокого прикуса. Функциональная нагрузка нижней челюсти во время акта сосания способствует ее быстрому росту в длину. К 6—8 мес жизни в период про-

10

резывания временных резцов соотношение челюстей нормализуется, поэтому дистальное соотношение челюстей у новорожденных рассматривают как физиологическую закономерность

Большую роль в этот период играют характер и способ вскармливания. Каждое кормление ребенка (6 раз в сутки по 30 мин) способствует тренировке нижней челюсти, жевательных, мимических мышц и мышц языка ежедневно в течение до 3 ч. Зоны роста ьостей обусловлены генетически, подвержены влиянию окружающей среды. Поэтому неправильное, особенно искусственное, вскармливание, при котором ребенок получает быстро и в большом количестве молоко, не способствует необходимой функциональной нагрузке, а в ряде случаев ребенок вынужден даже смещать нижнюю челюсть кзади, чтобы проглотить пищу при запрокинутой голове. Все это задерживает нормальный рост нижней челюсти, тогда в дальнейшем физиологическая мандибулярная ретрогнатия может стать патологической, в результате чего формируется дис-тальный прикус.

Ко времени рождения обе половины нижней челюсти соединены волокнистым хрящом На 1-м году жизни рост нижней челюсти в ширину в области симфиза заканчивается в связи с его окостенением Рост верхней челюсти в ширину осуществляется, по всеобщему мнению, на 1-м году жизни за счет швов. В течение периода развития, т. е. в первые 2 года жизни, рост швов резко замедляется Отмечается расхождение половины неба вследствие сильного роста небных пластинок по срединному шву, что способствует увеличению альвеолярной дуги. Челюсти новорожденного состоят преимущественно из альвеолярных отростков. Перед прорезыванием зачатки зубов перемещаются в растущих альвеолярных огростках челюстей. При этом происходят резорбция костной ткани впереди зачатка и аппозиция позади него.

С язычной стороны альвеолярного отростка напластовывается новая костная ткань, а также значительно увеличивается костная стенка альвеолы с дистальной стороны каждого бокового зуба и язычной поверхности передних зубов. Со щечной и окклюзионной сторон зачатков прироста новой костной ткани не отмечают. Это свидетельствует, что зубы перемещаются по направлению к окклюзионной плоскости, и уровень окклюзии медленно поднимается. Кроме этого, зубы двигаются вперед [Brash J. С., 1926, 1927]. Усиление роста челюстей в переднем и заднем направлениях с одновременным дистальным ростом зубных пластинок происходит пе-Ред закладкой постоянных зубов.

1-2.2. Период временного прикуса

с анатомической и клинической точек зрения целесообразно выделить первый шестилетний период роста и формирования детско-г0 организма, поскольку он совпадает с образованием временного "рикуса. Этот период можно разделить на 2 трехлетних этапа:

Формирующийся временный прикус (до 3 лет) и сформированный

it

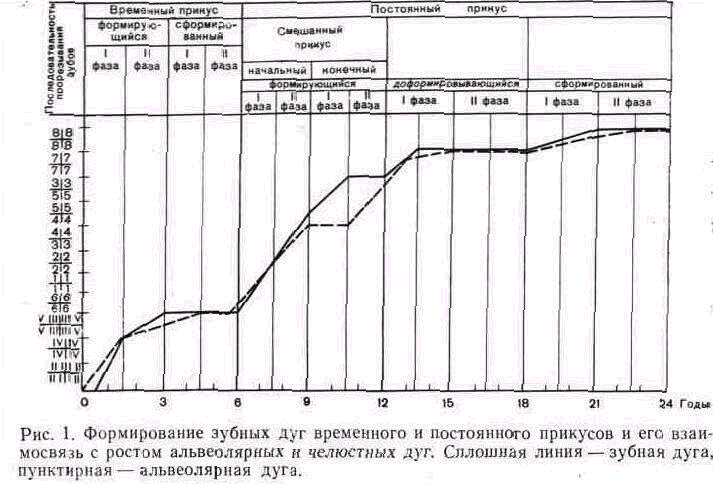

временный прикус (3—6 лет). Каждый из этапов в свою очередь состоит из 2 фаз, каждая по 1,5 года (рис. 1).

I этап — формирующийся временный прикус. В 5—7 мес начинается прорезывание временных зубов. Оно заканчивается в среднем к 28—30 мес. Прорезывание их до 4 мес считается преждевременным, после 1 года—запоздалым. При прорезывании первых временных моляров перестают смыкаться беззубые участки челюстей, на которых в дальнейшем прорежутся временные клыки и вторые временные моляры. Это оценивается как 1-е физиологическое повышение прикуса [Schwarz A. M., 1958]. В I фазу, т. е. от рождения до 1,5 лет, наблюдают интенсивный рост ребенка, в том числе зубоальвеолярных дуг. Во II фазе (1,5—3 года) отмечают прорезывание временных клыков и временных моляров. Это сопровождается активным ростом зубоальвеолярных дуг, однако его интенсивность по сравнению с I фазой несколько снижается.

Динамика прорезывания зубов имеет большое значение при развитии скелета лица, поскольку альвеолярный отросток возникает и формируется параллельно росту и прорезыванию зубов. При прорезывании временных зубов начинается интенсивное развитие альвеолярного отростка челюстей в горизонтальном и вертикальном направлениях. После полного прорезывания образуются временные зубные дуги, мало изменяющиеся в длину и ширину,. фронтальные участки челюстей не увеличиваются, в то время как в других областях черепа отмечают оживленное начало роста.

II этап — сформированный временный прикус. После прорезы-

12

зывания коронок временных зубов заканчивается формирование зубных дуг. Однако рост и формирование альвеолярной дуги продолжается, что обусловлено ростом и формированием корней временных клыков и вторых моляров. Это продолжается в течение I фазы (3—4,5 года). У четырехлетнего ребенка в челюстях находятся 20 прорезавшихся временных зубов и 28 зачатков постоянных з\-бов (расположенных в области орбит, носовой полости и нижней челюсти), покрытых тонким слоем кости в 2—4 мм. К 4 годам после прорезывания и формирования корней временных зубов рост альвеолярных отростков челюстей практически прекращается и снова начинается в 5,5—6 лет.

Долго существовало мнение, что в возрасте 4—6 лет между временными зубами появляются тремы, свидетельствующие об активном росте зубоальвеолярных дуг, причем преимущественно на верхней челюсти для установления крупных постоянных резцов. Этот вывод, сделанный W. Zielinsky (1908, 1910), был общепризнан, но L. J. Baume (1943) доказал другое, установив 2 типа сформированных временных зубных рядов стремами и без них. Наблюдения показывают, что физиологические тремы представляют собой признак, встречающийся как один из вариантов временных зубных рядов, который обнаруживается уже в период завершения их формирования. А. Л. Владиславов (1969) отрицает образование ^peм между временными зубами в период сформированного временного прикуса. По его данным, встречаются 3 вида временных зубных дуг: 1—в 56,9% случаев с наличием трем между фронтальными зубами, иногда между клыками и первыми временными молярами (на верхней челюсти—в 76,7%, на нижней—в 60%):

2 — в 21,5% случаев отсутствуют тремы во фронтальном отделе одновременно на обеих челюстях (только на верхней челюсти в 23%, на нижней—40%); 3—в 33,3% случаев на верхней челюсти и 46,8%—на нижней челюсти встречаются тремы приматов.

Некоторые исследователи считают, что отсутствие трем не является патологией, в то время как другие рассматривают такие случаи как"зубочелюстные аномалии.

Отсутствие трем — это действительно неблагоприятное условие Для правильного установления в зубной ряд прорезающихся постоянных фронтальных зубов, поскольку обнаружено, что ширина 'и длина зубных рядов меньше у детей без трем, чем с треками. В то же время бывают благоприятные случаи, когда суммарная Щирина коронок временных резцов при отсутствии трем достоверно больше таковой при их наличии. Наличие трем — благоприятный симптом, так как в таких случаях наблюдают прорезывание и правильное установление постоянных резцов в зубной ряд. Только в 16,3% случаев на верхней челюсти и в 21,5% на нижней при наличии трем возникает тесное положение постоянных резцов в за-ьисимости от их размеров. При отсутствии трем неправильное положение фронтальных зубов встречают значительно чаще: на верхней челюсти в 62,5% случаев, на нижней — в 79,2%. Таким ^разом, временный прикус без трем между зубами следует оцени-

13

вать как отклонение от нормы, поскольку при нем в 4 раза чаще наблюдают тесное положение зубов.

В сформированном временном прикусе первый нижний моляр-устанавливается мезиальнее верхнего, так как нижние вторые моляры обычно крупнее одноименных верхних моляров. При этом их дистальные поверхности располагаются в одной плоскости. Соотношение дистальных поверхностей вторых временных моляров имеет важное значение для установления в правильном прикусе первых постоянных моляров. Смыкание вторых временных моляров с «мезиальной ступенью» наиболее благоприятно, оно встречается в среднем в 64% случаев, зависит от одинаковых мезиодистальных размеров временных моляров и обеспечивает правильное установление в прикусе шестых зубов. Если же нижние временные моляры больше верхних приблизительно на 2 мм, то дистальные поверхности вторых временных моляров находятся в одной плоскости. Если первые временные моляры расположены друг над другом, то> между вторыми временными молярами образуется «дистальная ступень». Улучшение в соотношении временных клыков и моляров. наблюдают только в отдельных случаях при наличии больших трем приматов. При отсутствии стирания временных зубов «мези-альная ступень» не образуется, и первые постоянные моляры устанавливаются в бугровом смыкании. При смыкании вторых временных моляров в одной плоскости и особенно с «дистальной ступенью» более чем в 50% случаев может возникнуть стойкое неправильное соотношение первых постоянных моляров и развиться дистальный прикус.

При клиническом осмотре нередко трудно определить взаимоотношение дистальных поверхностей вторых временных моляро» и разницу в величине коронок верхних и нижних временных моляров. В этих случаях рекомендуется оценить соотношение верхних и нижних временных клыков. Соотношение временных клыков до и после прорезывания первых постоянных моляров остается, как правило, неизменным. Даже незначительное неправильное соотношение временных клыков неблагоприятно для развития нормального прикуса. В течение всего периода временного прикуса мезиодистальные соотношения между зубными рядами остаются без изменений. Прямой прикус не является результатом изменения этих соотношений, он возникает еще при формировании временного прикуса.

В период сформированного временного прикуса сагиттальный рост не наблюдают, однако в 62% случаев на верхней челюсти и в 55% на нижней отмечают трансверсальный рост челюстей. Он становится особенно заметным между 5 и 6,5 годами и составляет при обоих типах развития зубных дуг 1,5 мм. У детей с тремами между временными зубами рост челюстей в трансверсальном направлении регистрируют чаще по сравнению с теми, у которых трем кет. После прорезывания временных зубов длина зубных дуг увеличивается по мере прорезывания постоянных моляров в 6,12 и 18 лет.

14