- •Курс физики

- •Механика глава 1. Кинематика и динамика частицы § 1. Путь и перемещение

- •§ 2. Скорость и ускорение

- •§ 3. Сила и работа

- •Глава 2. Кинематика и динамика вращения твердого тела § 4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •§ 5. Средняя скорость и среднее ускорение

- •§ 6. Момент силы

- •Глава 3. Законы сохранения § 7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии

- •§ 8. Импульс. Закон сохранения импульса

- •§ 9. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса

- •Глава 4. Механические колебания § 10. Гармонические колебания

- •§ 11. Затухающие колебания

- •§ 12. Вынужденные колебания

- •Глава 5. Механические волны § 13. Гармонические волны

- •§ 14. Плоская гармоническая волна

- •Экзаменационные вопросы 1

- •Контрольные задания 1 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Приложение а

- •Молекулярная физика глава 6. Кинетическая теория газов § 15. Уравнение состояния идеального газа

- •§ 16. Внутренняя энергия идеального газа

- •§ 17. Распределение Максвелла

- •§ 18. Барометрическая формула

- •§ 19. Распределение Больцмана

- •§ 20. Явления переноса

- •Глава 7. Термодинамика § 21. Термодинамическая система и термодинамический процесс

- •§ 22. Первый закон термодинамики

- •§ 23. Теплоемкость идеального газа

- •§ 24. Адиабатический процесс

- •§ 25. Энтропия

- •§ 26. Второй и третий законы термодинамики

- •Глава 8. Реальные газы § 27. Силы межмолекулярного взаимодействия в газах

- •§ 28. Агрегатное состояние вещества

- •§ 29. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •§ 30. Внутренняя энергия реального газа

- •Экзаменационные вопросы 2

- •Контрольные задания 2 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Приложение б

- •Электромагнетизм глава 9. Электрическое поле в вакууме § 31. Напряженность поля

- •§ 32. Поток вектора

- •§ 33. Теорема Гаусса для поля вектора

- •§ 34. Циркуляция вектора

- •§ 35. Потенциал поля

- •§ 36. Связь между φ и

- •Глава 10. Электрическое поле в диэлектрике § 37. Диполь в электрическом поле

- •§ 38. Поляризация диэлектрика

- •§ 39. Вектор

- •Глава 11. Энергия электрического поля § 40. Электроемкость

- •§ 41. Электроемкость плоского конденсатора

- •§ 42. Энергия электрического поля

- •Глава 12. Электрический ток § 43. Электрический ток

- •§ 44. Закон Ома для проводника

- •§ 45. Обобщенный закон Ома

- •§ 46. Закон Джоуля – Ленца

- •Глава 13. Магнитное поле в вакууме § 47. Магнитная индукция

- •§ 48. Закон Био – Савара

- •§ 49. Теорема Гаусса для поля вектора

- •§ 50. Теорема о циркуляции вектора

- •§ 51. Магнитное поле в соленоиде

- •§ 52. Закон Ампера

- •Глава 14. Магнитное поле в веществе § 53. Контур с током в магнитном поле

- •§ 54. Намагничивание магнетика

- •§ 55. Вектор

- •Глава 15. Энергия магнитного поля § 56. Индуктивность

- •§ 57. Электромагнитная индукция

- •§ 58. Энергия магнитного поля

- •Глава 16. Электромагнитные волны § 59. Вихревое электрическое поле

- •§ 60. Ток смещения

- •§ 61. Система уравнений Максвелла

- •§ 62. Электромагнитные волны

- •Глава 17. Волновая оптика § 63. Свет

- •§ 64. Интерференция света

- •§ 65. Дифракция света

- •§ 66. Поглощение света

- •§ 67. Рассеяние света

- •§ 68. Поляризация света

- •§ 69. Закон Малюса

- •§ 70. Вращение плоскости поляризации

- •Контрольные задания 3 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Экзаменационные вопросы 3

- •Приложение в

- •Квантовая физика глава 18. Квантовая оптика § 71. Тепловое излучение

- •§ 72. Закон Кирхгофа

- •§ 73. Законы теплового излучения черного тела

- •§ 74. Формула Планка

- •§ 75. Фотоэффект

- •§ 76. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

- •§ 77. Фотон

- •§ 78. Эффект Комптона

- •Глава 19. Квантовая механика § 79. Волны де Бройля

- •§ 80. Волновая функция

- •§ 81. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

- •§ 82. Уравнение Шредингера

- •§ 83. Микрочастица в потенциальном ящике

- •Глава 20. Атомная физика § 84. Атом водорода

- •§ 85. Излучение и поглощение света атомом водорода

- •§ 86. Пространственное квантование

- •§ 87. Принцип Паули

- •Глава 21. Зонная теория твердых тел § 88. Металлы, полупроводники и диэлектрики

- •§ 89. Электронно-дырочная проводимость полупроводников

- •§ 90. Примесные полупроводники

- •Глава 22. Ядерная физика § 92. Строение атомного ядра

- •§ 93. Энергия связи ядра

- •§ 94. Радиоактивность

- •Контрольные задания 4 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Экзаменационные вопросы 4

- •Приложение г

- •Оглавление

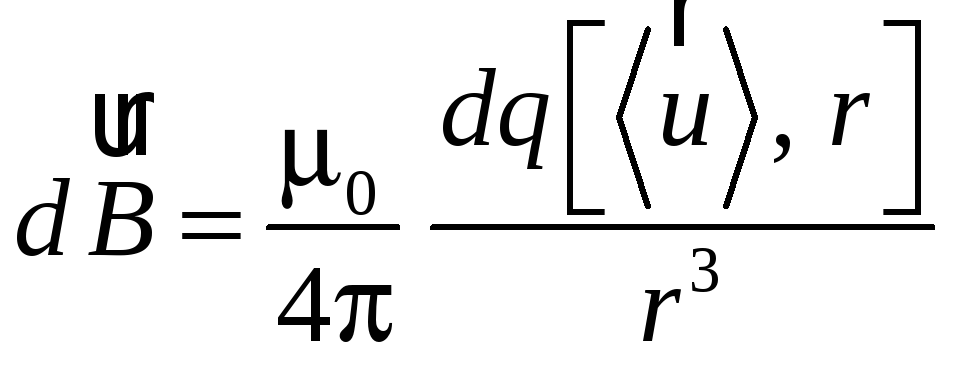

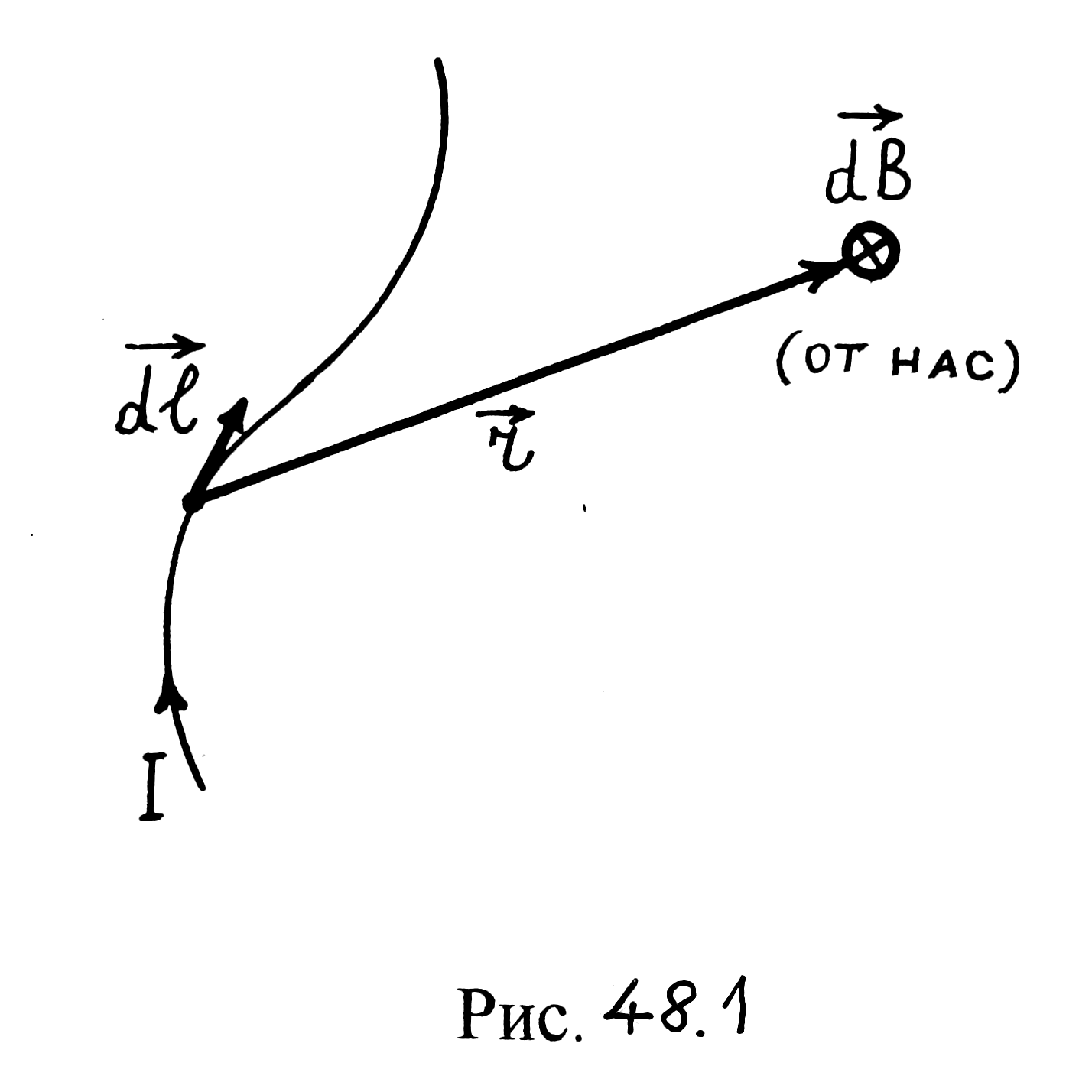

§ 48. Закон Био – Савара

Электрический ток, представляющий собой упорядоченное движение точечных зарядов, создает магнитное поле. Рассмотрим стационарное магнитное поле постоянного электрического тока, протекающего по металлическому проводу с площадью поперечного сечения S. Получим выражение, позволяющее определить магнитную индукцию в любой точке этого поля.

Каждый

элемент dℓ

длины провода с током представляет

собой постоянную совокупность точечных

зарядов (электронов) с зарядом dq,

движущихся со средней скоростью

![]() упорядоченного движения. Элемент dℓ

создает на расстоянии r

от него магнитную индукцию

упорядоченного движения. Элемент dℓ

создает на расстоянии r

от него магнитную индукцию

(48.1)

(48.1)

(см. формулу (48.6)). Можем написать

![]() (48.2)

(48.2)

где ρ — объемная плотность носителей тока (электронов); dV — объем элемента dℓ провода,

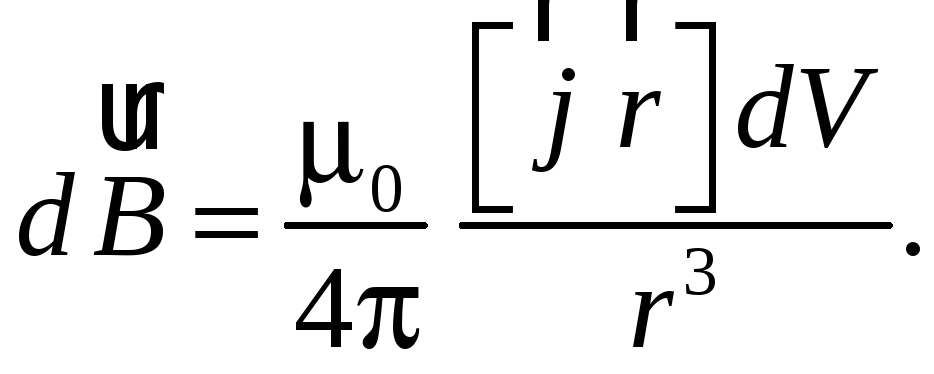

![]() (48.3)

(48.3)

(см. формулу (43.3)). С учетом выражений (48.2) и (48.3) соотношение (48.1) примет вид

(48.4)

(48.4)

Можем написать

![]() (48.5)

(48.5)

(см.

формулу (43.6)). Введем вектор

![]() ,

модуль которого равен dℓ,

а направление совпадает с направлением

тока (вектора

,

модуль которого равен dℓ,

а направление совпадает с направлением

тока (вектора

![]() ).

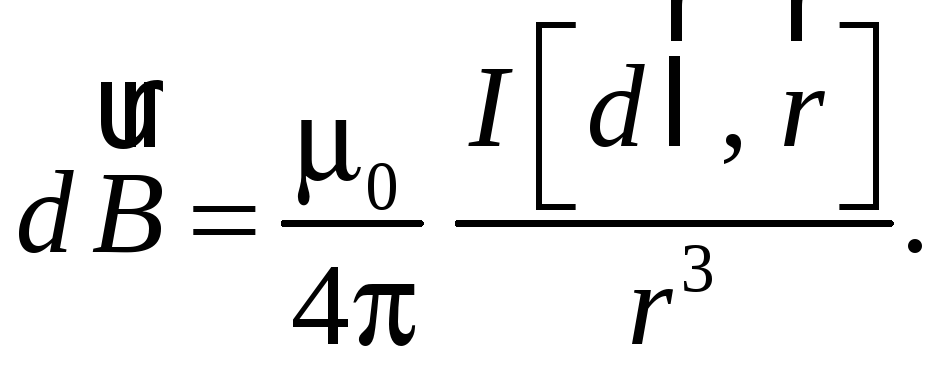

Тогда выражение (48.5) запишем в виде

).

Тогда выражение (48.5) запишем в виде

![]() (48.6)

(48.6)

Подставляя формулу (48.6) в соотношение (48.4), получаем

(48.7)

(48.7)

Соотношение

(48.7) называют законом Био – Савара.

Закон Био – Савара определяет

магнитную индукцию поля, создаваемого

элементом dℓ

провода с током на расстоянии r

от него. Направления векторов

![]() ,

,

![]() и

и

![]() связаны правилом правого винта (если

направить указательный палец правой

руки по вектору

связаны правилом правого винта (если

направить указательный палец правой

руки по вектору

![]() ,

а средний — по вектору

,

а средний — по вектору

![]() ,

то отогнутый большой палец покажет

направление вектора

,

то отогнутый большой палец покажет

направление вектора

![]() (рис. 48.1)).

Магнитная индукция

(рис. 48.1)).

Магнитная индукция

![]() перпендикулярна плоскости, в которой

лежат векторы

перпендикулярна плоскости, в которой

лежат векторы

![]() и

и

![]() .

.

Рис. 48.1

Чтобы

получить магнитную индукцию

![]() поля, создаваемого всем проводом с током

в интересующей нас точке, надо

проинтегрировать соотношение (48.7) по

длине провода.

поля, создаваемого всем проводом с током

в интересующей нас точке, надо

проинтегрировать соотношение (48.7) по

длине провода.

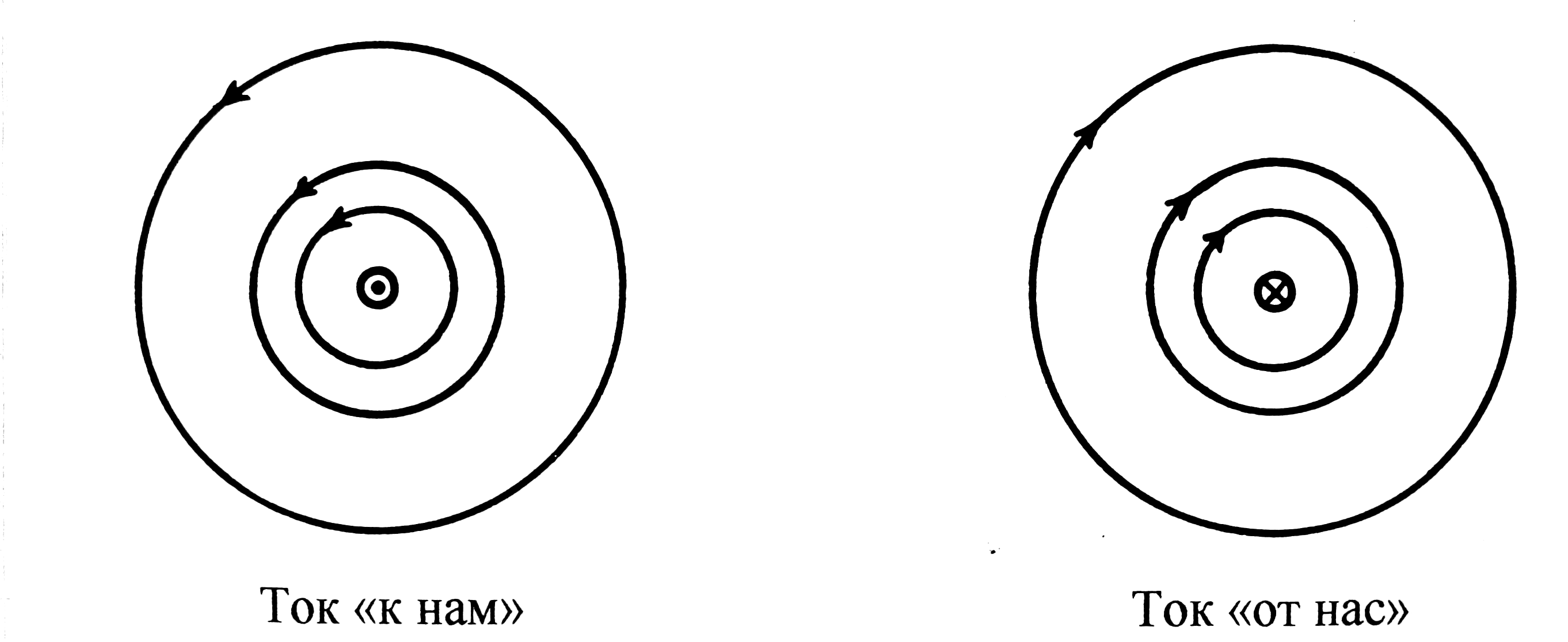

Линии

вектора

![]() магнитного поля, создаваемого постоянным

электрическим полем, текущим по

прямолинейному проводу, представляют

собой концентрические окружности с

центрами, лежащими на оси провода.

Направление линий определяют по правилу

правого винта (если ввинчивать винт по

направлению тока, то направление вращения

винта покажет направление линий вектора

магнитного поля, создаваемого постоянным

электрическим полем, текущим по

прямолинейному проводу, представляют

собой концентрические окружности с

центрами, лежащими на оси провода.

Направление линий определяют по правилу

правого винта (если ввинчивать винт по

направлению тока, то направление вращения

винта покажет направление линий вектора

![]() )

(см. рис. 48.2,

где представлено поперечное сечение

провода с током).

)

(см. рис. 48.2,

где представлено поперечное сечение

провода с током).

Рис. 48.2

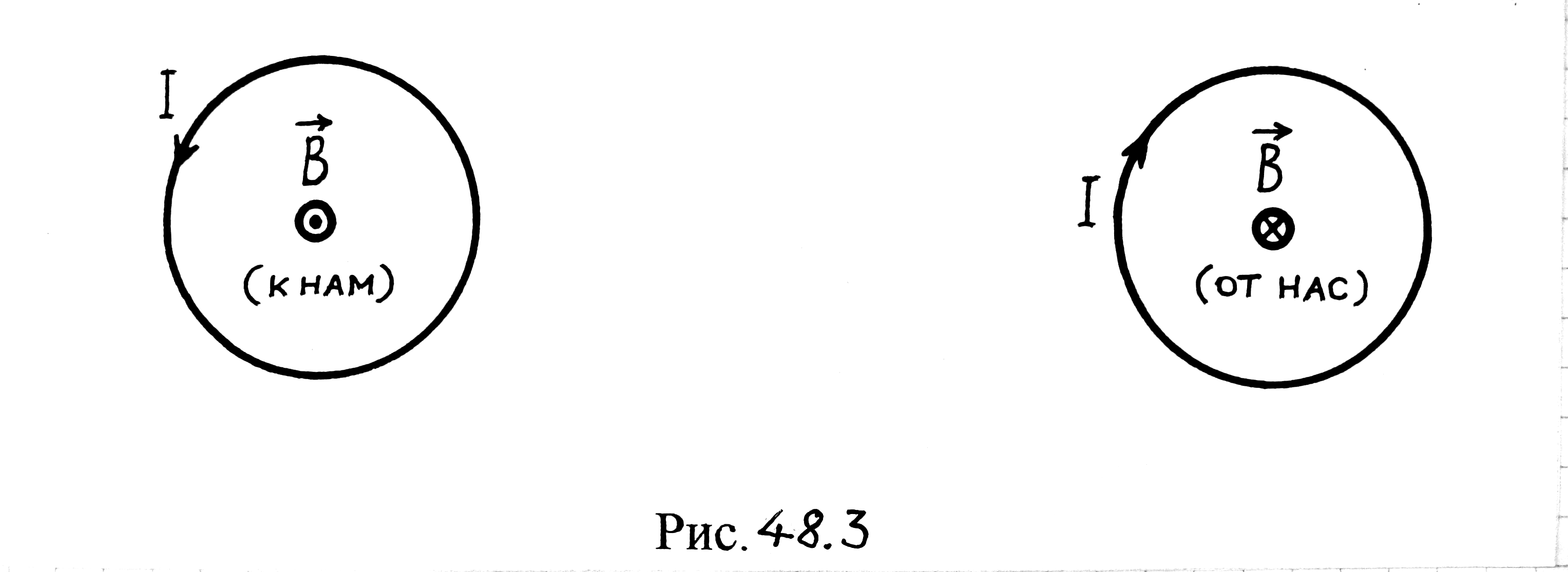

Направление

вектора

![]() в точках на оси кругового провода, по

которому течет постоянный электрический

ток, определяют по правилу правого винта

(если вращать винт в направлении тока,

то направление движения винта покажет

направление вектора

в точках на оси кругового провода, по

которому течет постоянный электрический

ток, определяют по правилу правого винта

(если вращать винт в направлении тока,

то направление движения винта покажет

направление вектора

![]() )

(см. рис. 48.3,

где ось кругового провода перпендикулярна

плоскости рисунка).

)

(см. рис. 48.3,

где ось кругового провода перпендикулярна

плоскости рисунка).

Рис. 48.3

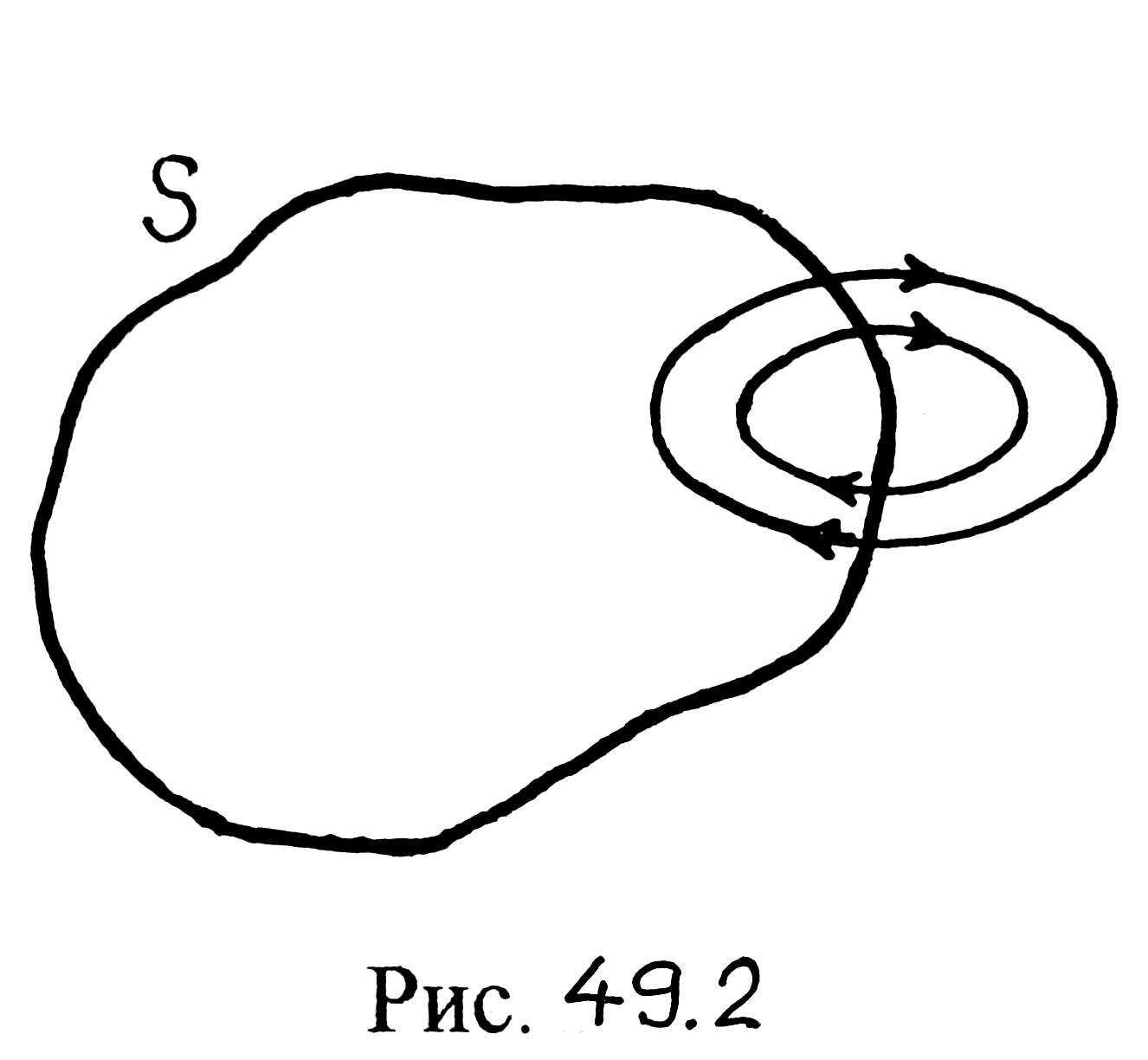

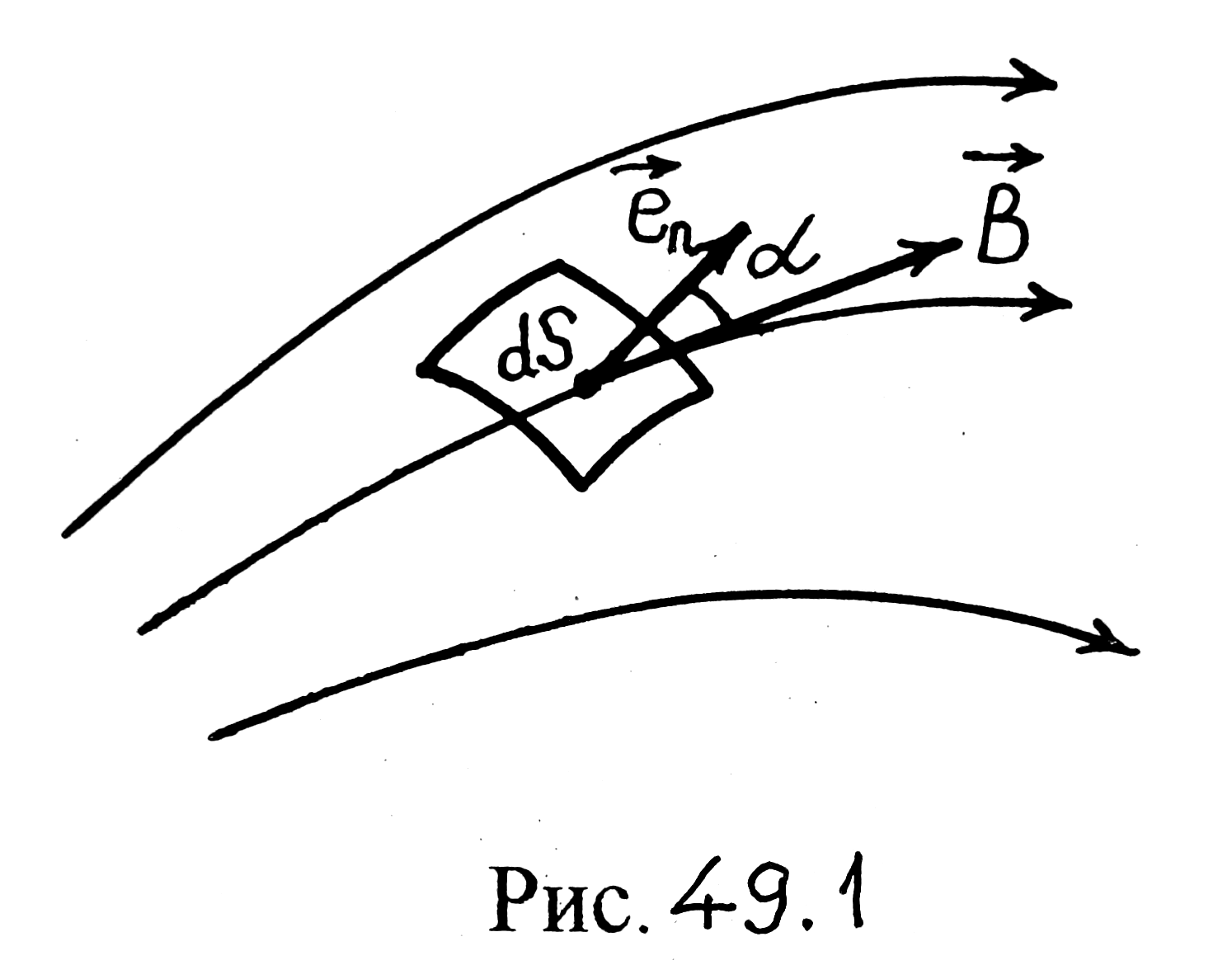

§ 49. Теорема Гаусса для поля вектора

Возьмем

элементарную площадку dS

в поле вектора

![]() (рис. 49.1).

(рис. 49.1).

Рис. 49.1

Пусть

![]() — единичный вектор нормали к площадке

dS,

α — угол между векторами

— единичный вектор нормали к площадке

dS,

α — угол между векторами

![]() и

и

![]() .

Тогда число линий вектора

.

Тогда число линий вектора

![]() ,

пронизывающих dS,

равно

,

пронизывающих dS,

равно

![]()

где

![]() — вектор, модуль которого равен dS,

а направление совпадает с единичным

вектором

— вектор, модуль которого равен dS,

а направление совпадает с единичным

вектором

![]() нормали к площадке dS.

нормали к площадке dS.

Назовем

потоком

Ф вектора

![]() сквозь произвольную поверхность S

число линий вектора

сквозь произвольную поверхность S

число линий вектора

![]() ,

пронизывающих эту поверхность. Очевидно,

,

пронизывающих эту поверхность. Очевидно,

![]() (49.1)

(49.1)

интегралу

по поверхности S

от скалярного произведения векторов

![]() и

и

![]() .

Поток — величина алгебраическая. Знак

потока зависит от выбора направления

нормали к dS.

Для замкнутых поверхностей принято

брать внешнюю нормаль. Поток вектора

.

Поток — величина алгебраическая. Знак

потока зависит от выбора направления

нормали к dS.

Для замкнутых поверхностей принято

брать внешнюю нормаль. Поток вектора

![]() измеряют в веберах (Вб).

измеряют в веберах (Вб).

Теорема

Гаусса для поля вектора

![]() .

Поток вектора

.

Поток вектора

![]() сквозь любую замкнутую поверхность S

равен нулю:

сквозь любую замкнутую поверхность S

равен нулю:

![]() (49.2)

(49.2)

Эта

теорема выражает экспериментальный

факт, что линии вектора

![]() не имеют ни начала, ни конца — они

замкнутые. Поэтому число линий вектора

не имеют ни начала, ни конца — они

замкнутые. Поэтому число линий вектора

![]() ,

выходящих из любого объема, ограниченного

замкнутой поверхностью S,

всегда равно числу линий, входящих в

этот объем (рис.

49.2).

,

выходящих из любого объема, ограниченного

замкнутой поверхностью S,

всегда равно числу линий, входящих в

этот объем (рис.

49.2).

|

Рис. 49.2 |

Это означает, что магнитное поле не имеет источников (магнитных зарядов) в отличие от электростатического поля. Магнитное поле порождают не магнитные заряды (которых в природе нет), а электрические токи.

Следствие теоремы.

Поток вектора

|

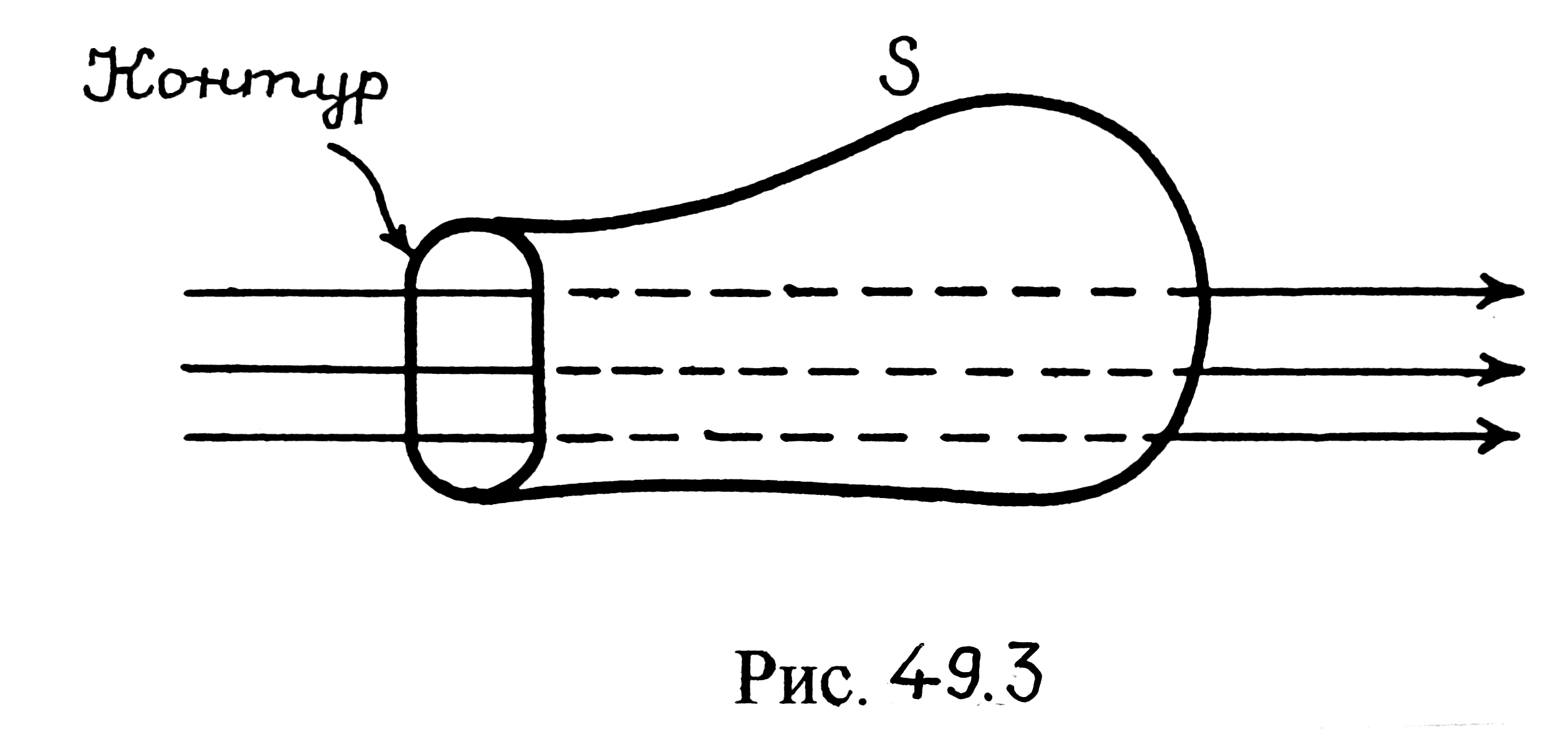

Действительно,

так как линии вектора

![]() нигде не прерываются, их число сквозь

S,

ограниченную данным контуром, не должно

зависеть от формы S

(рис. 49.3).

нигде не прерываются, их число сквозь

S,

ограниченную данным контуром, не должно

зависеть от формы S

(рис. 49.3).

Рис. 49.3