- •Курс физики

- •Механика глава 1. Кинематика и динамика частицы § 1. Путь и перемещение

- •§ 2. Скорость и ускорение

- •§ 3. Сила и работа

- •Глава 2. Кинематика и динамика вращения твердого тела § 4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •§ 5. Средняя скорость и среднее ускорение

- •§ 6. Момент силы

- •Глава 3. Законы сохранения § 7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии

- •§ 8. Импульс. Закон сохранения импульса

- •§ 9. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса

- •Глава 4. Механические колебания § 10. Гармонические колебания

- •§ 11. Затухающие колебания

- •§ 12. Вынужденные колебания

- •Глава 5. Механические волны § 13. Гармонические волны

- •§ 14. Плоская гармоническая волна

- •Экзаменационные вопросы 1

- •Контрольные задания 1 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Приложение а

- •Молекулярная физика глава 6. Кинетическая теория газов § 15. Уравнение состояния идеального газа

- •§ 16. Внутренняя энергия идеального газа

- •§ 17. Распределение Максвелла

- •§ 18. Барометрическая формула

- •§ 19. Распределение Больцмана

- •§ 20. Явления переноса

- •Глава 7. Термодинамика § 21. Термодинамическая система и термодинамический процесс

- •§ 22. Первый закон термодинамики

- •§ 23. Теплоемкость идеального газа

- •§ 24. Адиабатический процесс

- •§ 25. Энтропия

- •§ 26. Второй и третий законы термодинамики

- •Глава 8. Реальные газы § 27. Силы межмолекулярного взаимодействия в газах

- •§ 28. Агрегатное состояние вещества

- •§ 29. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •§ 30. Внутренняя энергия реального газа

- •Экзаменационные вопросы 2

- •Контрольные задания 2 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Приложение б

- •Электромагнетизм глава 9. Электрическое поле в вакууме § 31. Напряженность поля

- •§ 32. Поток вектора

- •§ 33. Теорема Гаусса для поля вектора

- •§ 34. Циркуляция вектора

- •§ 35. Потенциал поля

- •§ 36. Связь между φ и

- •Глава 10. Электрическое поле в диэлектрике § 37. Диполь в электрическом поле

- •§ 38. Поляризация диэлектрика

- •§ 39. Вектор

- •Глава 11. Энергия электрического поля § 40. Электроемкость

- •§ 41. Электроемкость плоского конденсатора

- •§ 42. Энергия электрического поля

- •Глава 12. Электрический ток § 43. Электрический ток

- •§ 44. Закон Ома для проводника

- •§ 45. Обобщенный закон Ома

- •§ 46. Закон Джоуля – Ленца

- •Глава 13. Магнитное поле в вакууме § 47. Магнитная индукция

- •§ 48. Закон Био – Савара

- •§ 49. Теорема Гаусса для поля вектора

- •§ 50. Теорема о циркуляции вектора

- •§ 51. Магнитное поле в соленоиде

- •§ 52. Закон Ампера

- •Глава 14. Магнитное поле в веществе § 53. Контур с током в магнитном поле

- •§ 54. Намагничивание магнетика

- •§ 55. Вектор

- •Глава 15. Энергия магнитного поля § 56. Индуктивность

- •§ 57. Электромагнитная индукция

- •§ 58. Энергия магнитного поля

- •Глава 16. Электромагнитные волны § 59. Вихревое электрическое поле

- •§ 60. Ток смещения

- •§ 61. Система уравнений Максвелла

- •§ 62. Электромагнитные волны

- •Глава 17. Волновая оптика § 63. Свет

- •§ 64. Интерференция света

- •§ 65. Дифракция света

- •§ 66. Поглощение света

- •§ 67. Рассеяние света

- •§ 68. Поляризация света

- •§ 69. Закон Малюса

- •§ 70. Вращение плоскости поляризации

- •Контрольные задания 3 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Экзаменационные вопросы 3

- •Приложение в

- •Квантовая физика глава 18. Квантовая оптика § 71. Тепловое излучение

- •§ 72. Закон Кирхгофа

- •§ 73. Законы теплового излучения черного тела

- •§ 74. Формула Планка

- •§ 75. Фотоэффект

- •§ 76. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

- •§ 77. Фотон

- •§ 78. Эффект Комптона

- •Глава 19. Квантовая механика § 79. Волны де Бройля

- •§ 80. Волновая функция

- •§ 81. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

- •§ 82. Уравнение Шредингера

- •§ 83. Микрочастица в потенциальном ящике

- •Глава 20. Атомная физика § 84. Атом водорода

- •§ 85. Излучение и поглощение света атомом водорода

- •§ 86. Пространственное квантование

- •§ 87. Принцип Паули

- •Глава 21. Зонная теория твердых тел § 88. Металлы, полупроводники и диэлектрики

- •§ 89. Электронно-дырочная проводимость полупроводников

- •§ 90. Примесные полупроводники

- •Глава 22. Ядерная физика § 92. Строение атомного ядра

- •§ 93. Энергия связи ядра

- •§ 94. Радиоактивность

- •Контрольные задания 4 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Экзаменационные вопросы 4

- •Приложение г

- •Оглавление

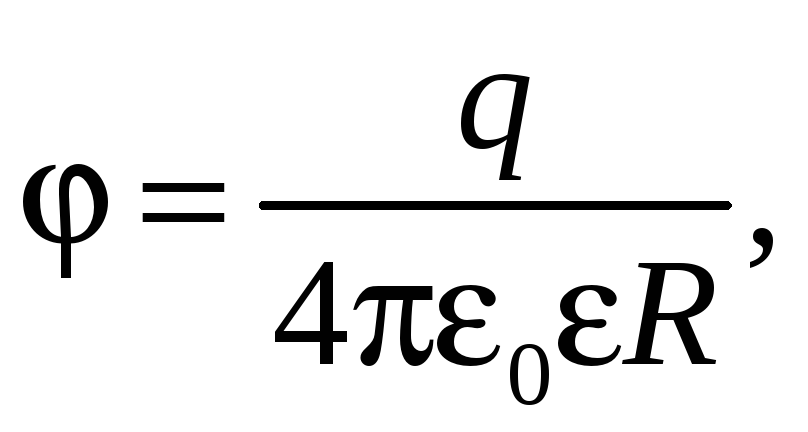

Глава 11. Энергия электрического поля § 40. Электроемкость

Рассмотрим металлический шар, окруженный средой с диэлектрической проницаемостью ε.

Металлический

шар представляет собой проводник, в

котором могут свободно перемещаться

заряженные частицы — электроны. Если

шару сообщить заряд q

(добавить или убрать некоторое количество

электронов), то электроны в шаре

распределятся так, чтобы соблюдалось

условие равновесия, а именно, чтобы

напряженность

![]() электрического поля внутри шара равнялась

нулю. Это условие будет выполняться при

равномерном распределении заряда q

по поверхности шара (см. пример 33.2).

Следовательно, металлический заряженный

шар эквивалентен равномерно заряженной

сфере. Потенциал φ внутри металлического

шара везде одинаков и равен потенциалу

на поверхности шара (см. пример 39.1):

электрического поля внутри шара равнялась

нулю. Это условие будет выполняться при

равномерном распределении заряда q

по поверхности шара (см. пример 33.2).

Следовательно, металлический заряженный

шар эквивалентен равномерно заряженной

сфере. Потенциал φ внутри металлического

шара везде одинаков и равен потенциалу

на поверхности шара (см. пример 39.1):

(40.1)

(40.1)

где R — радиус шара.

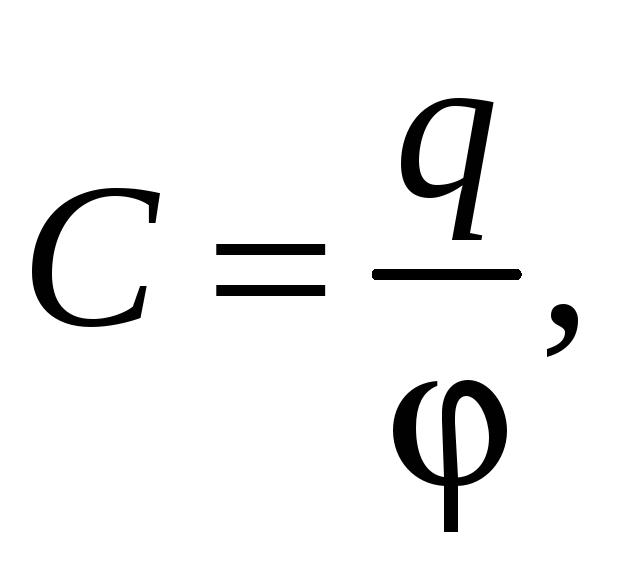

Перепишем соотношение (40.1) в виде

![]() (40.2)

(40.2)

где

![]() (40.3)

(40.3)

— коэффициент пропорциональности между зарядом и потенциалом шара — называют электрической емкостью (или просто электроемкостью) металлического шара.

Из выражения (40.3) видно, что электроемкость шара зависит от размеров шара (радиус R) и диэлектрических свойств окружающей среды (диэлектрической проницаемости ε). Очевидно, для проводника другой формы (например, для металлического цилиндра) коэффициент пропорциональности в соотношении (40.2) будет иметь другой вид, чем (40.3).

Обобщая, можно сказать, что электроемкость проводника

(40.4)

(40.4)

заряду, который нужно сообщить проводнику, чтобы увеличить его потенциал на 1 В. Электроемкость зависит от формы и размеров проводника, а также от диэлектрических свойств окружающей среды. Единицей измерения электроемкости является фарад (Ф)

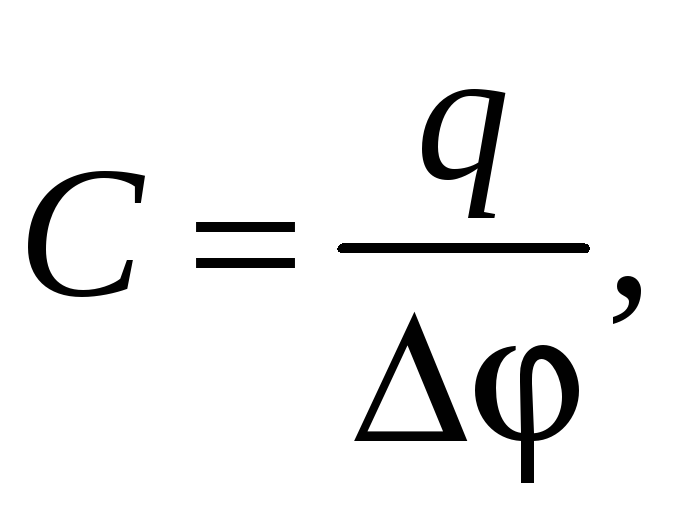

Если к заряженному проводнику, например, с q > 0, поднести незаряженный проводник, то на незаряженном проводнике произойдет перераспределение зарядов — в данном случае отрицательные заряды сместятся относительно положительных в сторону заряженного проводника. Вследствие этого потенциал заряженного проводника уменьшится, что приведет к увеличению его электроемкости (см. формулу (40.4)). Значительное увеличение электроемкости произойдет, если к положительно заряженному проводнику поднести отрицательно заряженный проводник. Систему из двух проводников (обкладок), имеющих противоположные по знаку, но равные по величине заряды, называют конденсатором. Форма и взаимное расположение обкладок конденсатора таковы, что электрическое поле, создаваемое конденсатором, практически полностью сосредоточено между его обкладками. Электроемкость конденсатора

(40.5)

(40.5)

где

q

— заряд положительно заряженной

обкладки;

![]() — разность потенциалов между обкладками.

Электроемкость конденсатора зависит

от формы и размеров обкладок, от расстояния

между ними, а также от диэлектрических

свойств среды, заполняющей конденсатор.

Электроемкость является основной

характеристикой конденсатора.

— разность потенциалов между обкладками.

Электроемкость конденсатора зависит

от формы и размеров обкладок, от расстояния

между ними, а также от диэлектрических

свойств среды, заполняющей конденсатор.

Электроемкость является основной

характеристикой конденсатора.

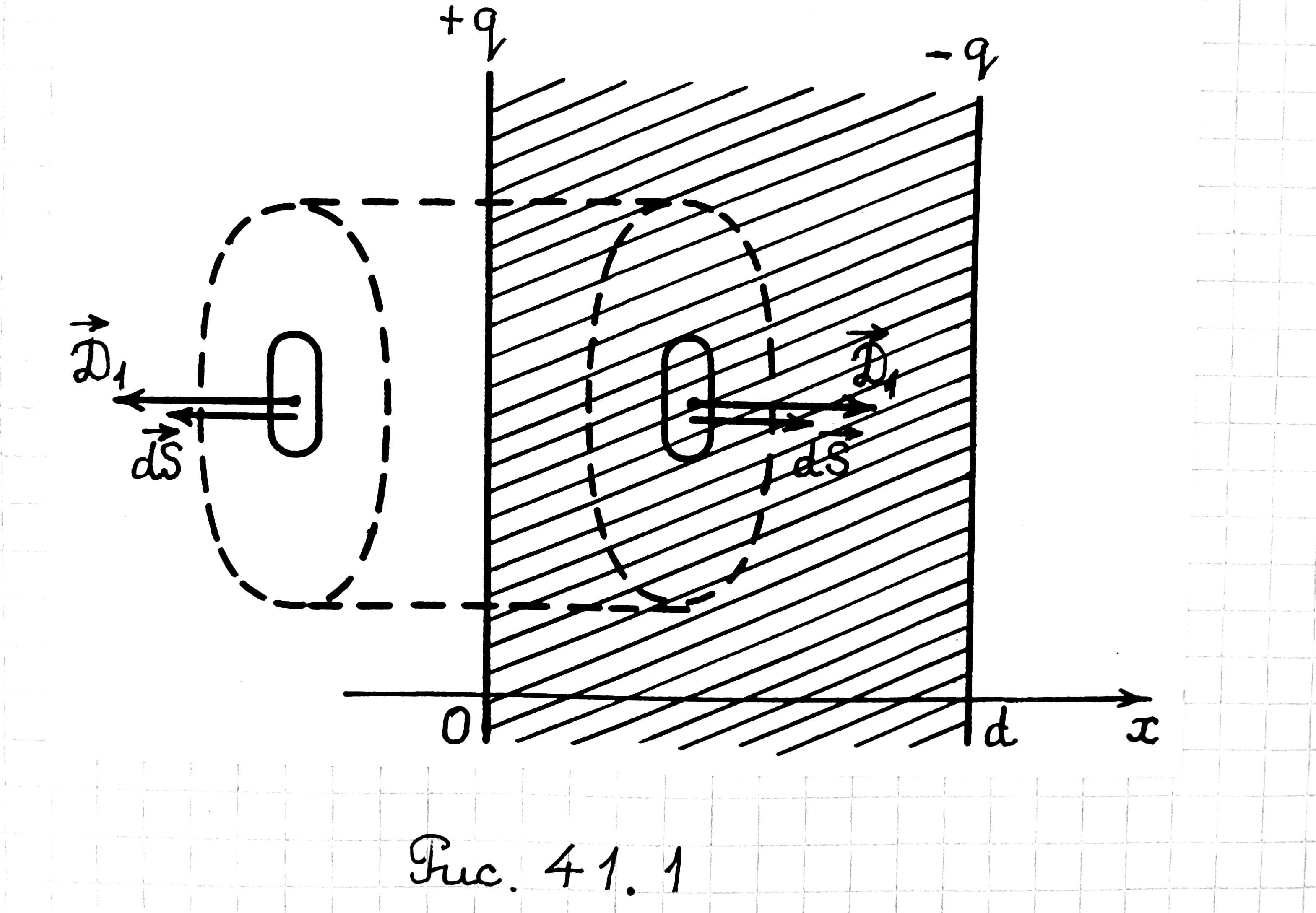

§ 41. Электроемкость плоского конденсатора

Найдем электроемкость плоского конденсатора. Плоский конденсатор состоит из двух параллельных металлических пластин (обкладок) площадью S каждая, расположенных на близком расстоянии d одна от другой. Заряды пластин +q и – q. Пространство между пластинами заполнено средой с диэлектрической проницаемостью ε (рис. 41.1).

Рис. 41.1

Для

нахождения разности потенциалов Δφ

между пластинами конденсатора

воспользуемся соотношением (36.7). Получим

выражение для напряженности E

электрического поля в конденсаторе.

Возьмем любую точку между пластинами

конденсатора. Вследствие симметрии

(заряд каждой пластины равномерно

распределяется по поверхности пластины

(см. пример 33.1)) вектор

![]() поля, создаваемого левой пластиной, в

этой точке направлен по оси x.

Определим модуль (длину) этого вектора.

Проведем через интересующую нас точку

гауссову замкнутую поверхность S

в виде симметричного относительно левой

пластины цилиндра так, чтобы точка

находилась на основании цилиндра (рис.

41.1). Найдем

поток вектора

поля, создаваемого левой пластиной, в

этой точке направлен по оси x.

Определим модуль (длину) этого вектора.

Проведем через интересующую нас точку

гауссову замкнутую поверхность S

в виде симметричного относительно левой

пластины цилиндра так, чтобы точка

находилась на основании цилиндра (рис.

41.1). Найдем

поток вектора

![]() сквозь гауссову поверхность:

сквозь гауссову поверхность:

![]() (41.1)

(41.1)

где

Sосн

— площадь основания цилиндра. При

интегрировании мы учли, что поток вектора

![]() сквозь боковую поверхность цилиндра

равен нулю (линии вектора

сквозь боковую поверхность цилиндра

равен нулю (линии вектора

![]() не пронизывают эту поверхность) и для

всех точек основания цилиндра α = 0

и D1

= const.

не пронизывают эту поверхность) и для

всех точек основания цилиндра α = 0

и D1

= const.

Согласно теореме Гаусса

![]() (41.2)

(41.2)

где

![]() — заряд пластины, сосредоточенный

внутри цилиндра. Можем написать

— заряд пластины, сосредоточенный

внутри цилиндра. Можем написать

![]() (41.3)

(41.3)

(мы

учли, что поверхностная плотность заряда

![]() где q

и S

— заряд и площадь пластины).

где q

и S

— заряд и площадь пластины).

Подставляя выражения (41.1) и (41.3) в соотношение (41.2), получаем

![]()

откуда

![]() (41.4)

(41.4)

Аналогично

можно определить модуль вектора

![]() в той же точке электрического поля,

создаваемого правой пластиной. Расчет

дает

в той же точке электрического поля,

создаваемого правой пластиной. Расчет

дает

![]() (41.5)

(41.5)

Очевидно, внутри конденсатора

![]()

![]() (41.6)

(41.6)

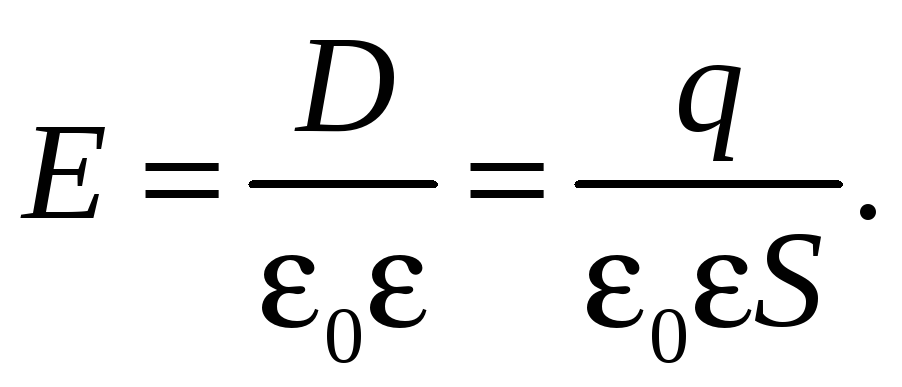

Воспользовавшись соотношением (39.8), находим напряженность E:

(41.7)

(41.7)

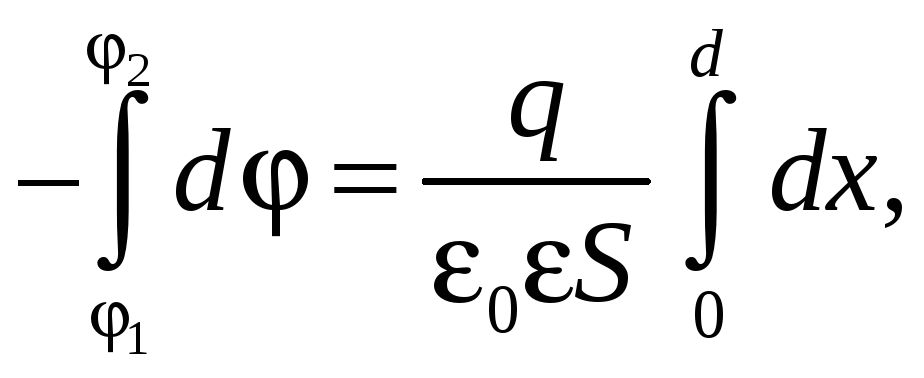

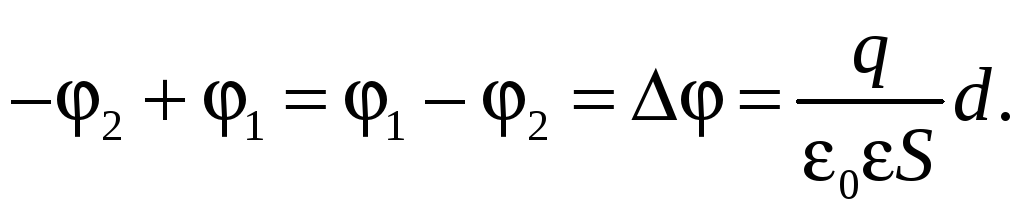

Подставим выражение (41.7) в соотношение (36.7) и проинтегрируем:

(41.8)

(41.8)

Подставляя формулу (41.8) в выражение (40.5), получаем электроемкость плоского конденсатора

![]() (41.9)

(41.9)