- •Курс физики

- •Механика глава 1. Кинематика и динамика частицы § 1. Путь и перемещение

- •§ 2. Скорость и ускорение

- •§ 3. Сила и работа

- •Глава 2. Кинематика и динамика вращения твердого тела § 4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •§ 5. Средняя скорость и среднее ускорение

- •§ 6. Момент силы

- •Глава 3. Законы сохранения § 7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии

- •§ 8. Импульс. Закон сохранения импульса

- •§ 9. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса

- •Глава 4. Механические колебания § 10. Гармонические колебания

- •§ 11. Затухающие колебания

- •§ 12. Вынужденные колебания

- •Глава 5. Механические волны § 13. Гармонические волны

- •§ 14. Плоская гармоническая волна

- •Экзаменационные вопросы 1

- •Контрольные задания 1 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Приложение а

- •Молекулярная физика глава 6. Кинетическая теория газов § 15. Уравнение состояния идеального газа

- •§ 16. Внутренняя энергия идеального газа

- •§ 17. Распределение Максвелла

- •§ 18. Барометрическая формула

- •§ 19. Распределение Больцмана

- •§ 20. Явления переноса

- •Глава 7. Термодинамика § 21. Термодинамическая система и термодинамический процесс

- •§ 22. Первый закон термодинамики

- •§ 23. Теплоемкость идеального газа

- •§ 24. Адиабатический процесс

- •§ 25. Энтропия

- •§ 26. Второй и третий законы термодинамики

- •Глава 8. Реальные газы § 27. Силы межмолекулярного взаимодействия в газах

- •§ 28. Агрегатное состояние вещества

- •§ 29. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •§ 30. Внутренняя энергия реального газа

- •Экзаменационные вопросы 2

- •Контрольные задания 2 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Приложение б

- •Электромагнетизм глава 9. Электрическое поле в вакууме § 31. Напряженность поля

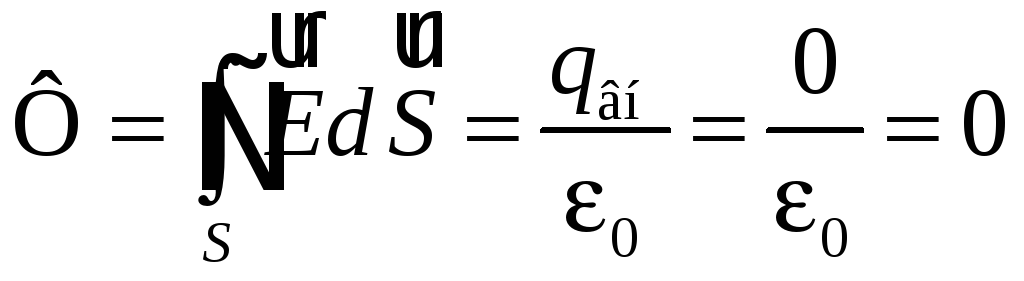

- •§ 32. Поток вектора

- •§ 33. Теорема Гаусса для поля вектора

- •§ 34. Циркуляция вектора

- •§ 35. Потенциал поля

- •§ 36. Связь между φ и

- •Глава 10. Электрическое поле в диэлектрике § 37. Диполь в электрическом поле

- •§ 38. Поляризация диэлектрика

- •§ 39. Вектор

- •Глава 11. Энергия электрического поля § 40. Электроемкость

- •§ 41. Электроемкость плоского конденсатора

- •§ 42. Энергия электрического поля

- •Глава 12. Электрический ток § 43. Электрический ток

- •§ 44. Закон Ома для проводника

- •§ 45. Обобщенный закон Ома

- •§ 46. Закон Джоуля – Ленца

- •Глава 13. Магнитное поле в вакууме § 47. Магнитная индукция

- •§ 48. Закон Био – Савара

- •§ 49. Теорема Гаусса для поля вектора

- •§ 50. Теорема о циркуляции вектора

- •§ 51. Магнитное поле в соленоиде

- •§ 52. Закон Ампера

- •Глава 14. Магнитное поле в веществе § 53. Контур с током в магнитном поле

- •§ 54. Намагничивание магнетика

- •§ 55. Вектор

- •Глава 15. Энергия магнитного поля § 56. Индуктивность

- •§ 57. Электромагнитная индукция

- •§ 58. Энергия магнитного поля

- •Глава 16. Электромагнитные волны § 59. Вихревое электрическое поле

- •§ 60. Ток смещения

- •§ 61. Система уравнений Максвелла

- •§ 62. Электромагнитные волны

- •Глава 17. Волновая оптика § 63. Свет

- •§ 64. Интерференция света

- •§ 65. Дифракция света

- •§ 66. Поглощение света

- •§ 67. Рассеяние света

- •§ 68. Поляризация света

- •§ 69. Закон Малюса

- •§ 70. Вращение плоскости поляризации

- •Контрольные задания 3 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Экзаменационные вопросы 3

- •Приложение в

- •Квантовая физика глава 18. Квантовая оптика § 71. Тепловое излучение

- •§ 72. Закон Кирхгофа

- •§ 73. Законы теплового излучения черного тела

- •§ 74. Формула Планка

- •§ 75. Фотоэффект

- •§ 76. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

- •§ 77. Фотон

- •§ 78. Эффект Комптона

- •Глава 19. Квантовая механика § 79. Волны де Бройля

- •§ 80. Волновая функция

- •§ 81. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

- •§ 82. Уравнение Шредингера

- •§ 83. Микрочастица в потенциальном ящике

- •Глава 20. Атомная физика § 84. Атом водорода

- •§ 85. Излучение и поглощение света атомом водорода

- •§ 86. Пространственное квантование

- •§ 87. Принцип Паули

- •Глава 21. Зонная теория твердых тел § 88. Металлы, полупроводники и диэлектрики

- •§ 89. Электронно-дырочная проводимость полупроводников

- •§ 90. Примесные полупроводники

- •Глава 22. Ядерная физика § 92. Строение атомного ядра

- •§ 93. Энергия связи ядра

- •§ 94. Радиоактивность

- •Контрольные задания 4 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10

- •Вариант 11

- •Вариант 12

- •Вариант 13

- •Вариант 14

- •Вариант 15

- •Вариант 16

- •Вариант 17

- •Вариант 18

- •Вариант 19

- •Вариант 20

- •Вариант 21

- •Вариант 22

- •Вариант 23

- •Вариант 24

- •Вариант 25

- •Вариант 26

- •Вариант 27

- •Вариант 28

- •Вариант 29

- •Вариант 30

- •Экзаменационные вопросы 4

- •Приложение г

- •Оглавление

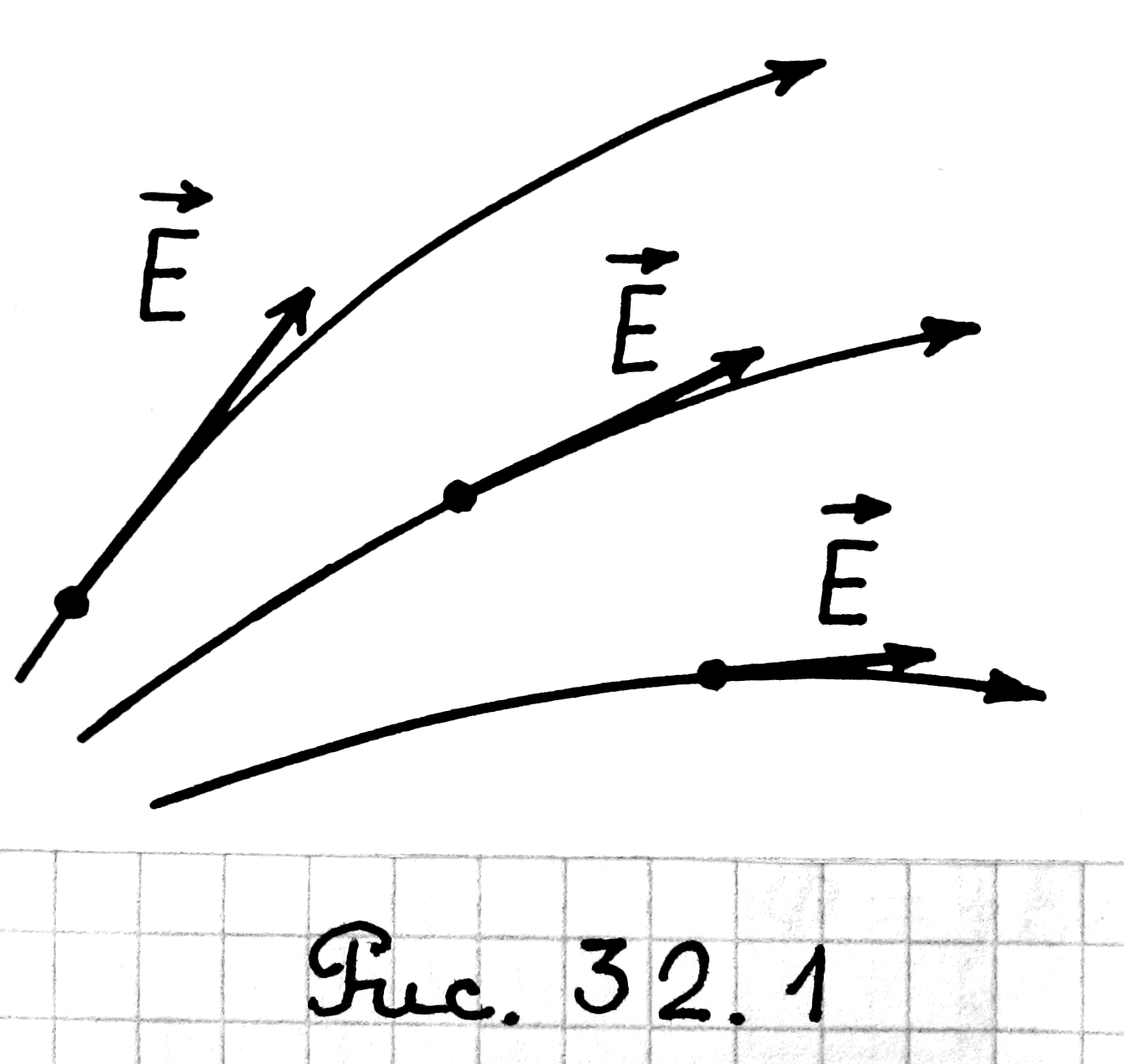

§ 32. Поток вектора

Наглядно

поле вектора

![]() изображают с помощью линий

вектора

изображают с помощью линий

вектора

![]() ,

которые проводят следующим образом:

,

которые проводят следующим образом:

-

касательная к ним в каждой точке совпадает с направлением вектора

;

; -

число линий, пронизывающих единицу площади поверхности, перпендикулярную линиям (густота линий), равно модулю вектора

(рис. 32.1).

(рис. 32.1).

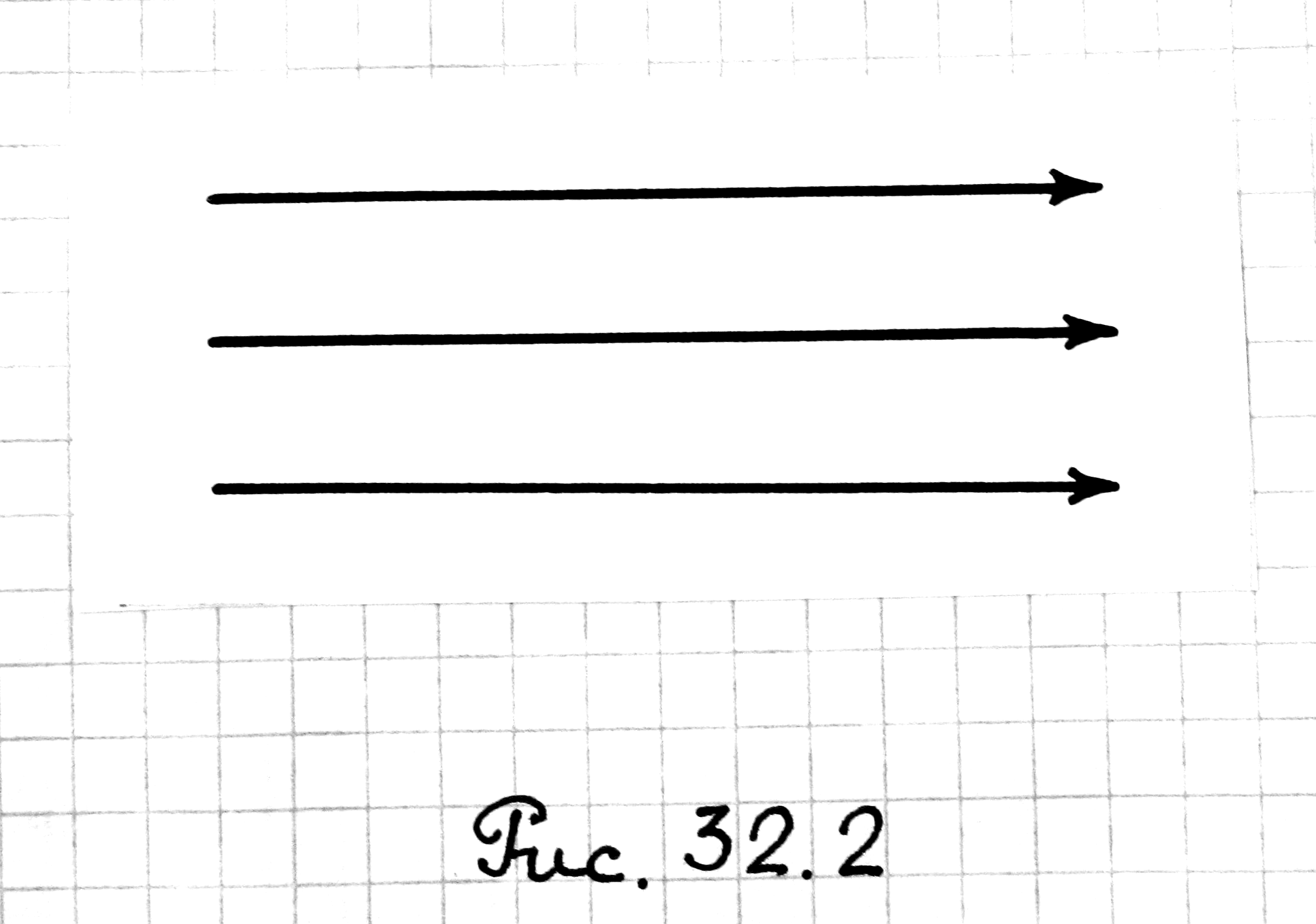

Электрическое

поле называют однородным,

если в каждой точке поля вектор

![]() = const. Линии вектора

= const. Линии вектора

![]() такого поля параллельны и расстояния

между ними одинаковы (рис.

32.2).

такого поля параллельны и расстояния

между ними одинаковы (рис.

32.2).

Рис. 32.1 Рис. 32.2

Линии

вектора

![]() электростатического поля начинаются

на положительных зарядах и заканчиваются

на отрицательных зарядах.

электростатического поля начинаются

на положительных зарядах и заканчиваются

на отрицательных зарядах.

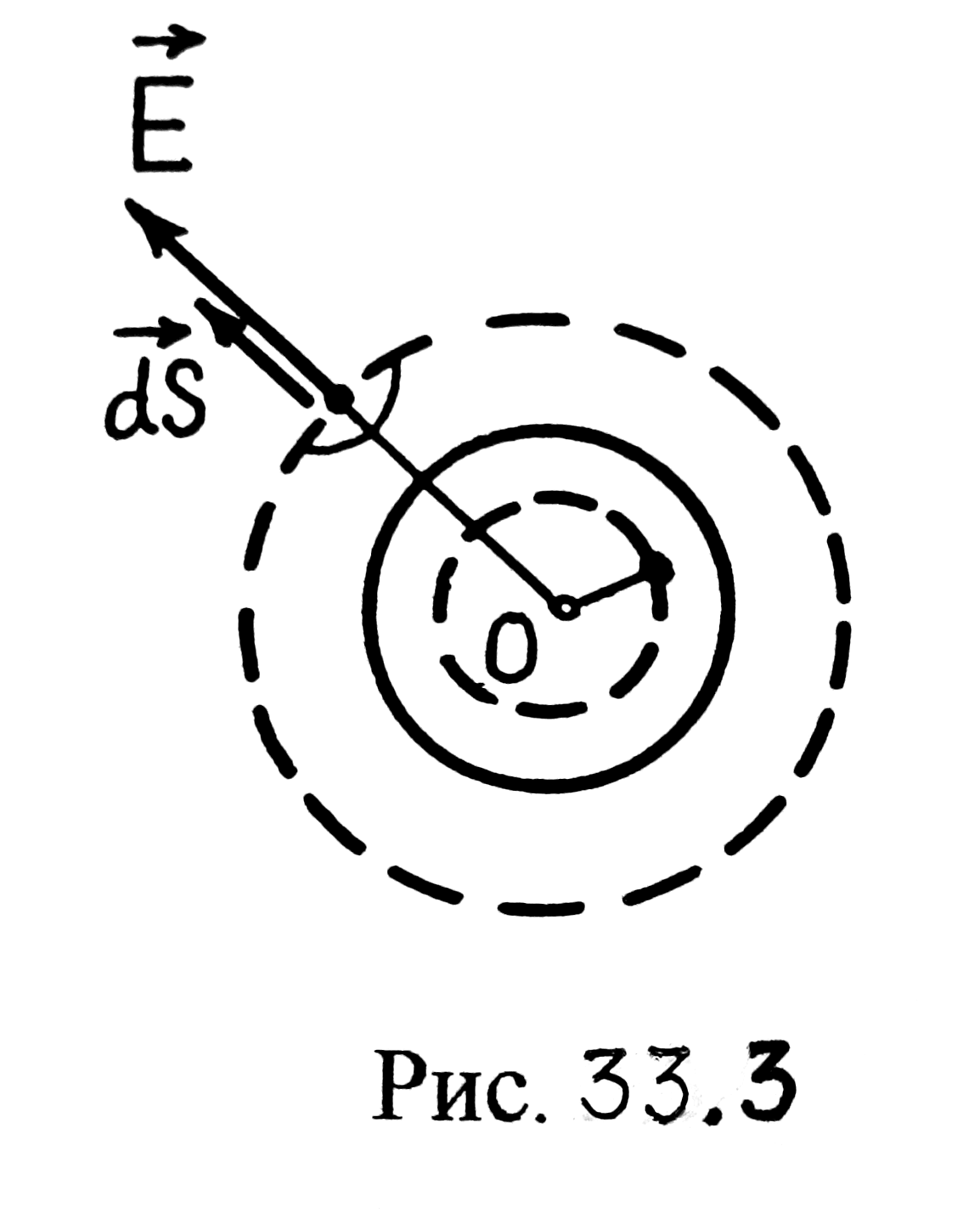

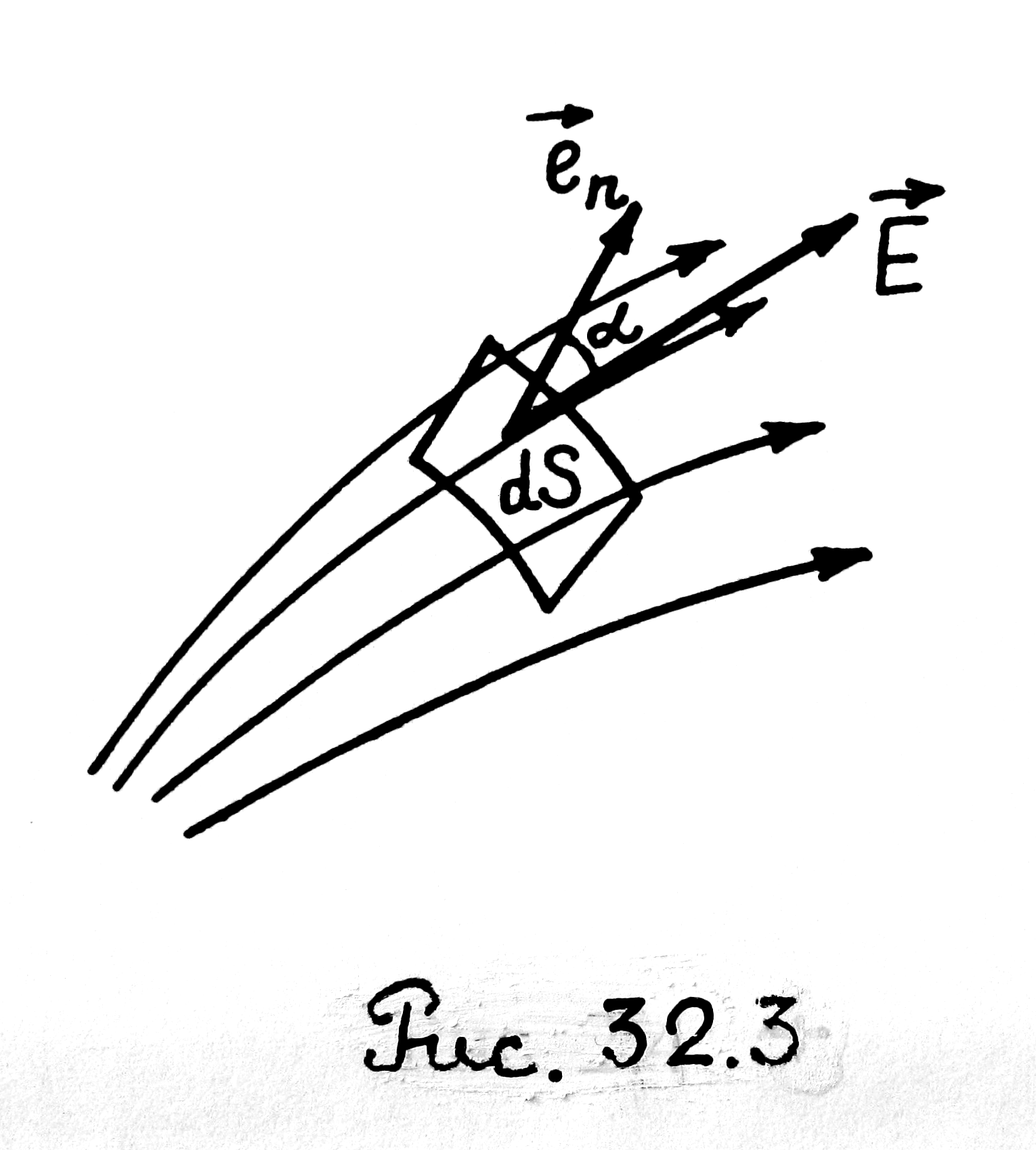

Возьмем

элементарную площадку dS

в поле вектора

![]() (рис. 32.3).

Пусть

(рис. 32.3).

Пусть

![]() — единичный вектор нормали к площадке

dS,

α — угол между векторами

— единичный вектор нормали к площадке

dS,

α — угол между векторами

![]() и

и

![]() .

Тогда число линий вектора

.

Тогда число линий вектора

![]() ,

пронизывающих dS,

равно

,

пронизывающих dS,

равно

![]()

где

![]() — вектор, модуль которого равен dS,

а направление совпадает с единичным

вектором

— вектор, модуль которого равен dS,

а направление совпадает с единичным

вектором

![]() нормали к площадке dS.

нормали к площадке dS.

Рис. 32.3

Назовем

потоком Ф

вектора

![]() сквозь

произвольную поверхность S

число линий вектора

сквозь

произвольную поверхность S

число линий вектора

![]() ,

пронизывающих эту поверхность. Очевидно,

,

пронизывающих эту поверхность. Очевидно,

![]()

интегралу

по поверхности S

от скалярного произведения векторов

![]() и

и

![]() .

Поток — величина алгебраическая. Знак

потока зависит от выбора направления

нормали к dS.

Для замкнутых поверхностей принято

брать внешнюю нормаль.

.

Поток — величина алгебраическая. Знак

потока зависит от выбора направления

нормали к dS.

Для замкнутых поверхностей принято

брать внешнюю нормаль.

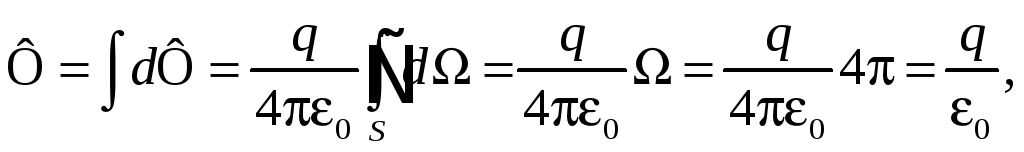

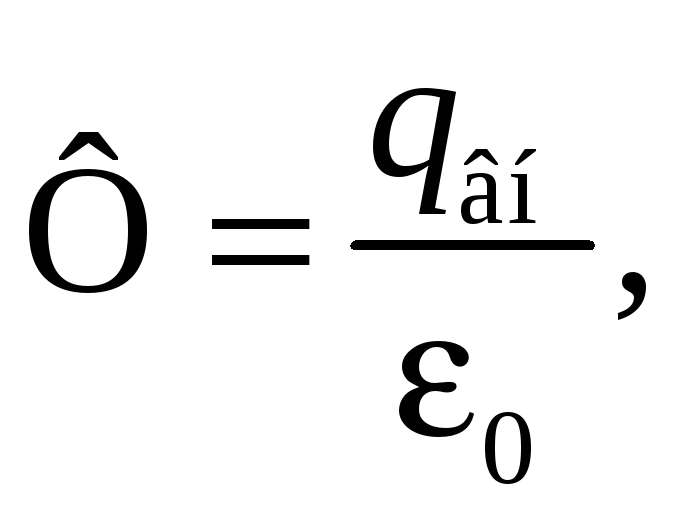

§ 33. Теорема Гаусса для поля вектора

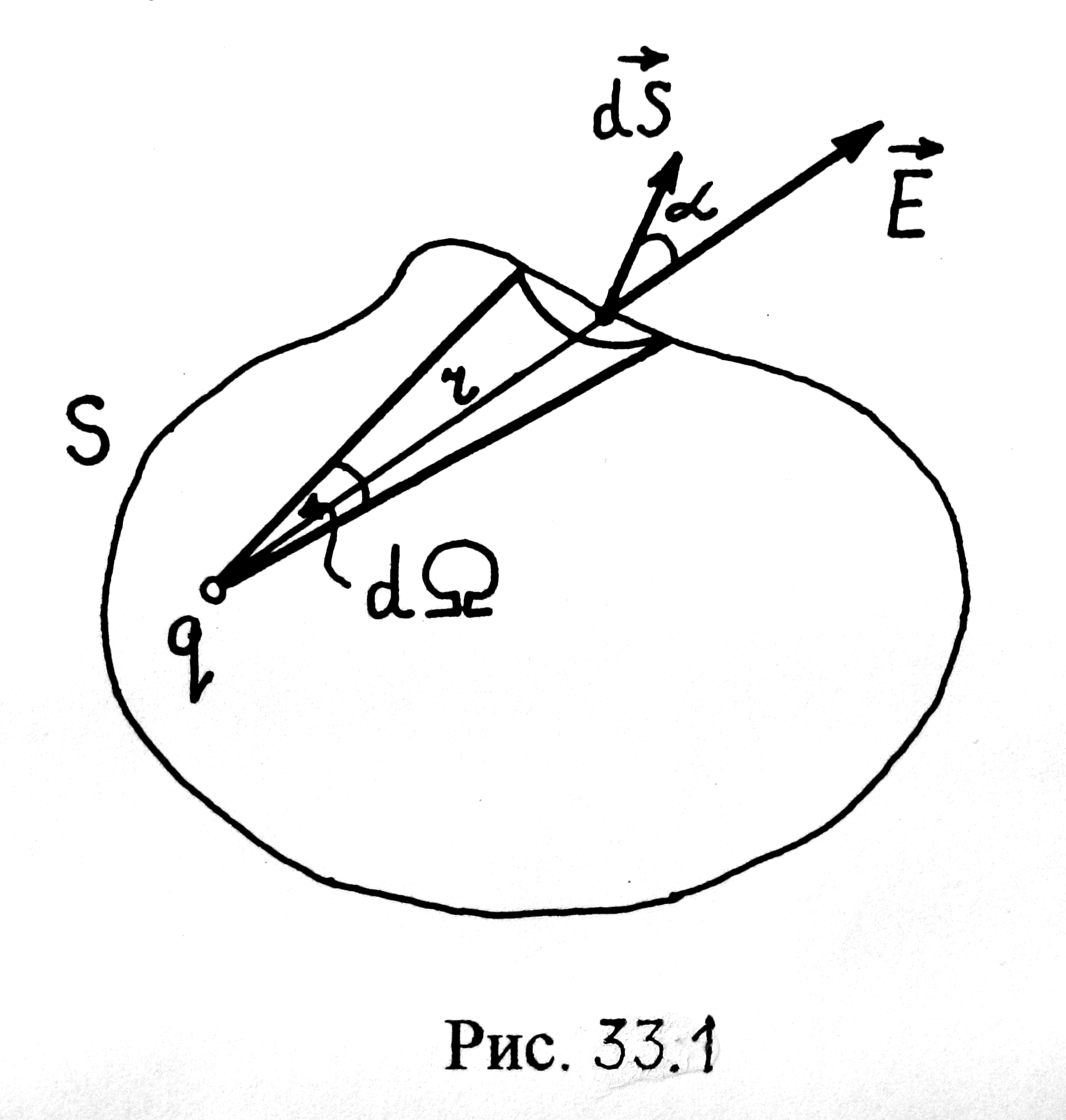

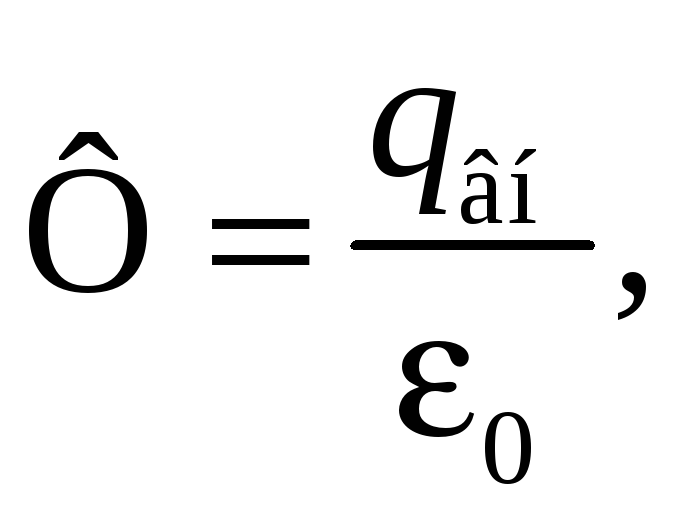

Теорема.

Поток вектора

![]() сквозь любую замкнутую поверхность S

равен qвн/ε0,

где qвн

— алгебраическая сумма зарядов внутри

этой поверхности:

сквозь любую замкнутую поверхность S

равен qвн/ε0,

где qвн

— алгебраическая сумма зарядов внутри

этой поверхности:

![]() (33.1)

(33.1)

где кружок у интеграла означает, что интегрирование проводится по замкнутой поверхности.

Доказательство теоремы. Рассмотрим электрическое поле одного неподвижного точечного заряда q. Пусть q > 0. Мысленно окружим заряд q произвольной замкнутой поверхностью S (рис. 33.1).

Рис. 33.1

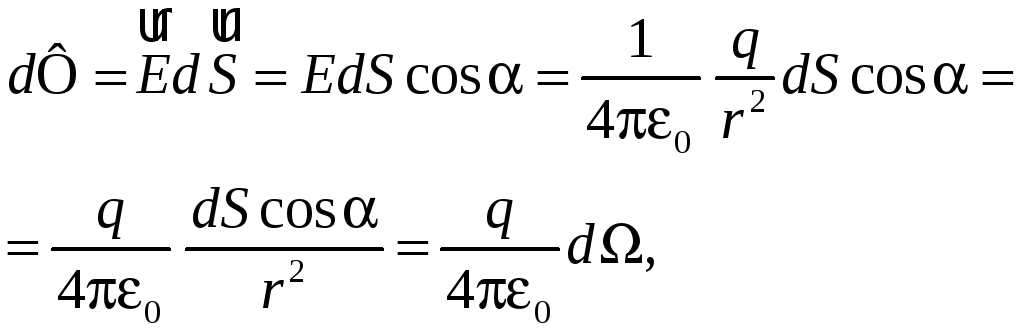

Найдем

поток dФ

вектора

![]() сквозь элемент dS

поверхности. Очевидно,

сквозь элемент dS

поверхности. Очевидно,

где

![]() — элементарный телесный (пространственный)

угол внутри конуса, опирающегося на dS,

с вершиной в точке расположения заряда

q.

— элементарный телесный (пространственный)

угол внутри конуса, опирающегося на dS,

с вершиной в точке расположения заряда

q.

Поток

вектора

![]() сквозь всю замкнутую поверхность S

сквозь всю замкнутую поверхность S

где

![]() — полный телесный угол. Мы получили

— полный телесный угол. Мы получили

![]()

что совпадает с выражением (33.1).

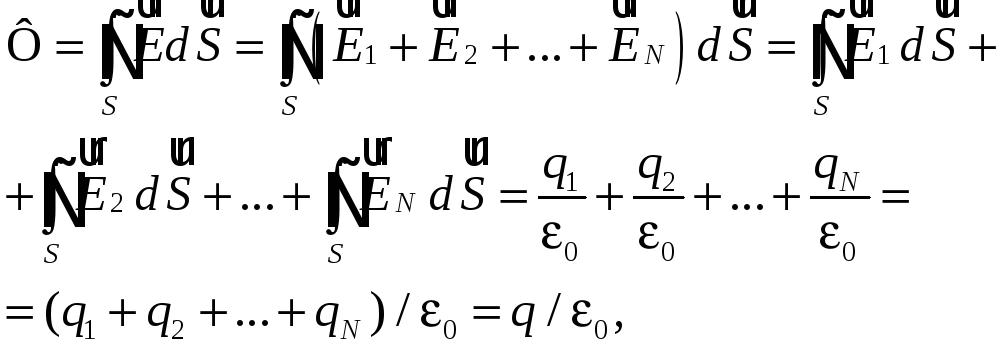

Теперь

рассмотрим электрическое поле, создаваемое

системой N

неподвижных точечных зарядов

![]() Мысленно окружим эту систему зарядов

произвольной замкнутой поверхностью

S.

Используя принцип суперпозиции

электрических полей, можем написать

Мысленно окружим эту систему зарядов

произвольной замкнутой поверхностью

S.

Используя принцип суперпозиции

электрических полей, можем написать

где q — алгебраическая сумма N зарядов, что совпадает с выражением (33.1).

Теорема

Гаусса позволяет в некоторых случаях

очень просто определить напряженность

![]() в любой точке электрического поля.

в любой точке электрического поля.

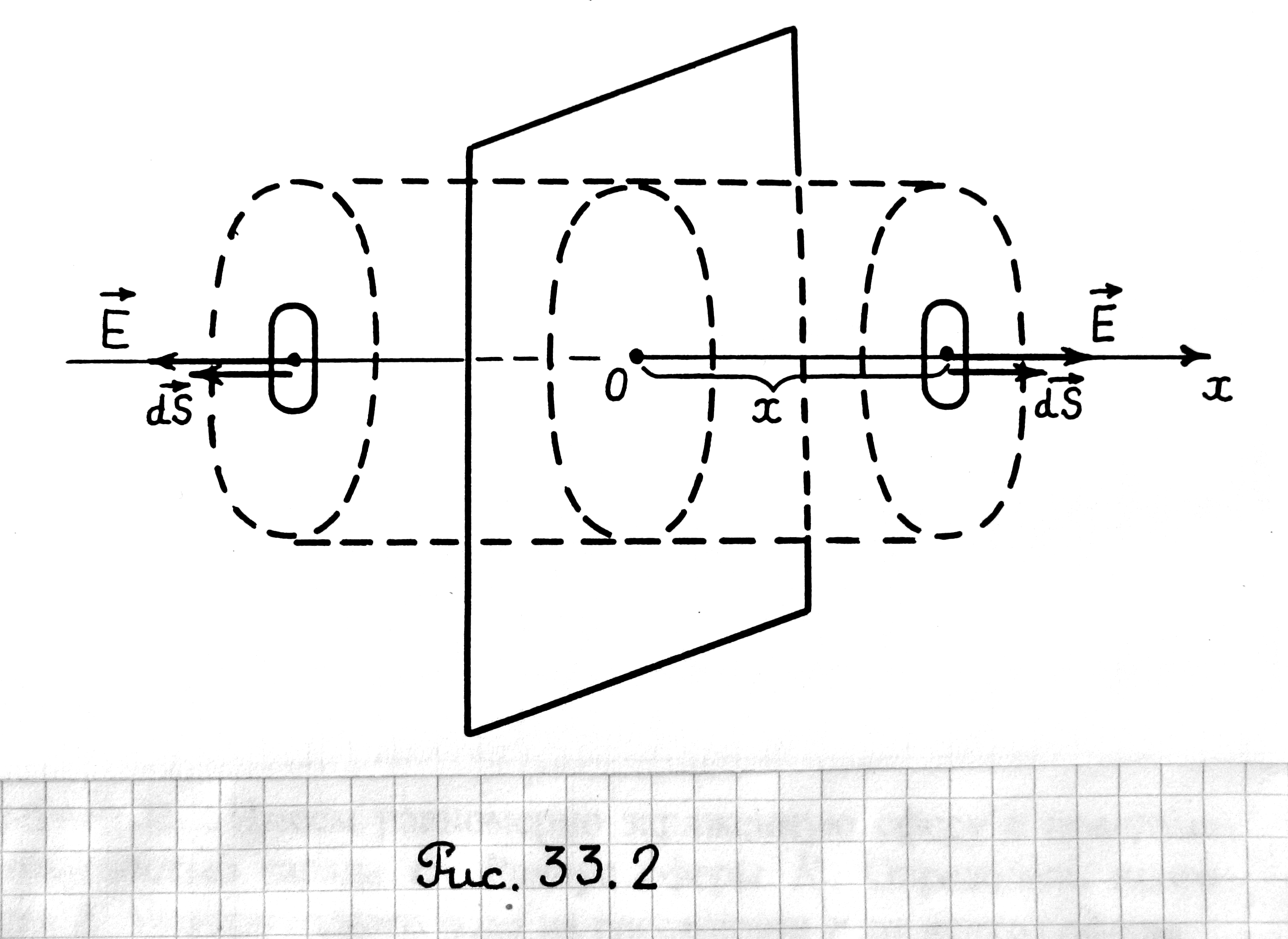

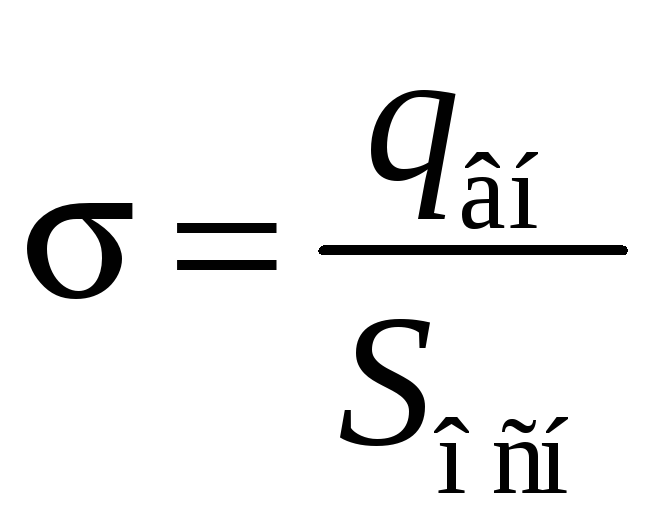

Пример 33.1. Имеем бесконечную равномерно заряженную плоскость с поверхностной плотностью заряда σ. Определить напряженность Е электрического поля на расстоянии x от плоскости.

|

Дано:

σ

x

|

Решение

Проведем ось

x, как показано на рис.

33.2 (перпендикулярно плоскости

слева направо). Пусть плоскость заряжена

положительно. Вследствие симметрии

вектор

|

|

E – ? |

Проведем

через интересующую нас точку гауссову

замкнутую поверхность S

в виде симметричного относительно

плоскости цилиндра так, чтобы точка

находилась на основании цилиндра (рис.

32.2). Найдем

поток вектора

![]() сквозь гауссову поверхность:

сквозь гауссову поверхность:

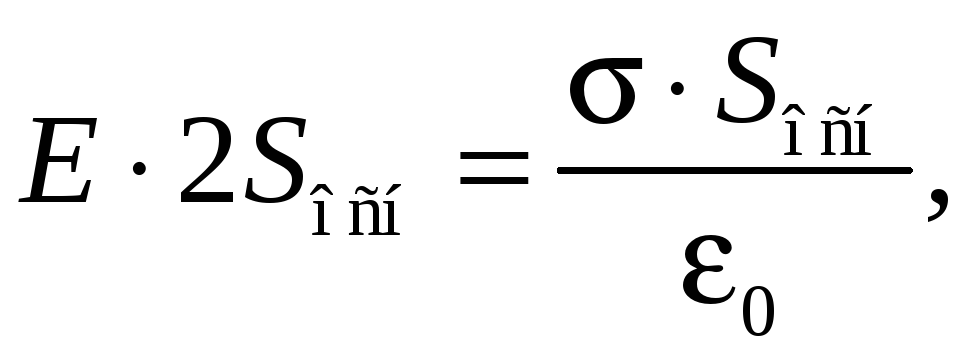

![]() (33.2)

(33.2)

где

Sосн

— площадь основания цилиндра. При

интегрировании мы учли, что поток вектора

![]() сквозь боковую поверхность цилиндра

равен нулю (линии вектора

сквозь боковую поверхность цилиндра

равен нулю (линии вектора

![]() не пронизывают эту поверхность) и для

всех точек основания цилиндра α = 0 и Е

= const.

не пронизывают эту поверхность) и для

всех точек основания цилиндра α = 0 и Е

= const.

Рис. 33.2

Согласно теореме Гаусса

(33.3)

(33.3)

где

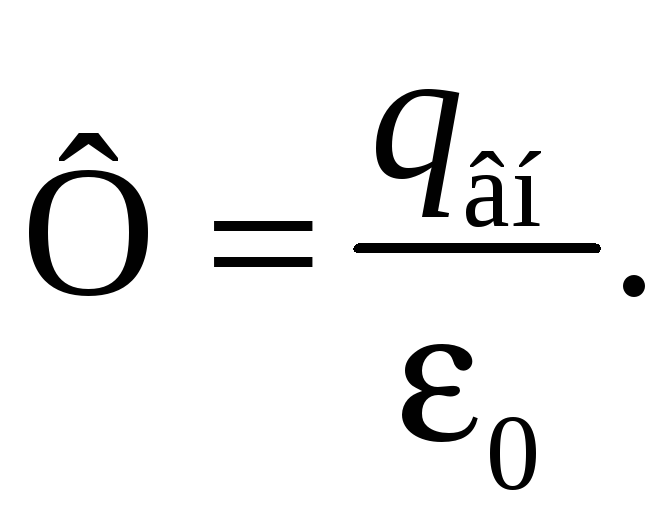

![]() — заряд плоскости, сосредоточенный

внутри цилиндра. Найдем его. По определению,

поверхностная плотность заряда

— заряд плоскости, сосредоточенный

внутри цилиндра. Найдем его. По определению,

поверхностная плотность заряда

![]()

В случае равномерно заряженной плоскости (σ = const) можем написать

(из

рис. 33.2

видно, что заряд

![]() сосредоточен на части плоскости с

площадью Sосн),

откуда

сосредоточен на части плоскости с

площадью Sосн),

откуда

![]() (33.4)

(33.4)

Подставляя выражения (33.2) и (33.4) в соотношение (33.3), получаем

откуда

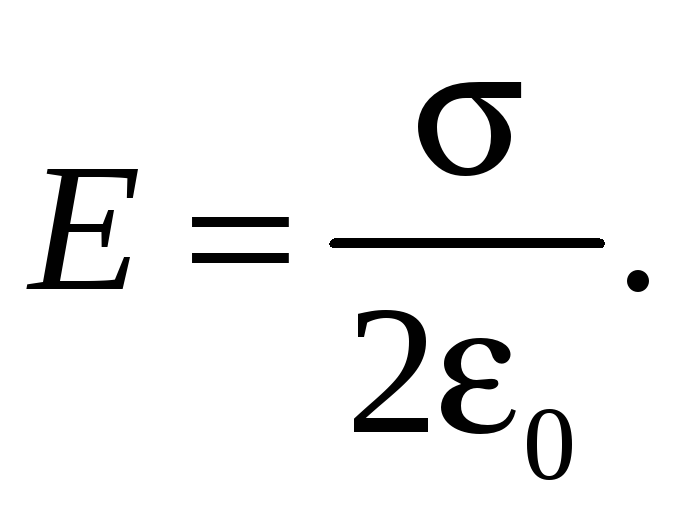

(33.5)

(33.5)

Из выражения (33.5) видно, что E не зависит от расстояния x от заряженной плоскости, т. е.

![]()

Следовательно, электрическое поле, создаваемое бесконечной равномерно заряженной плоскостью, является однородным.

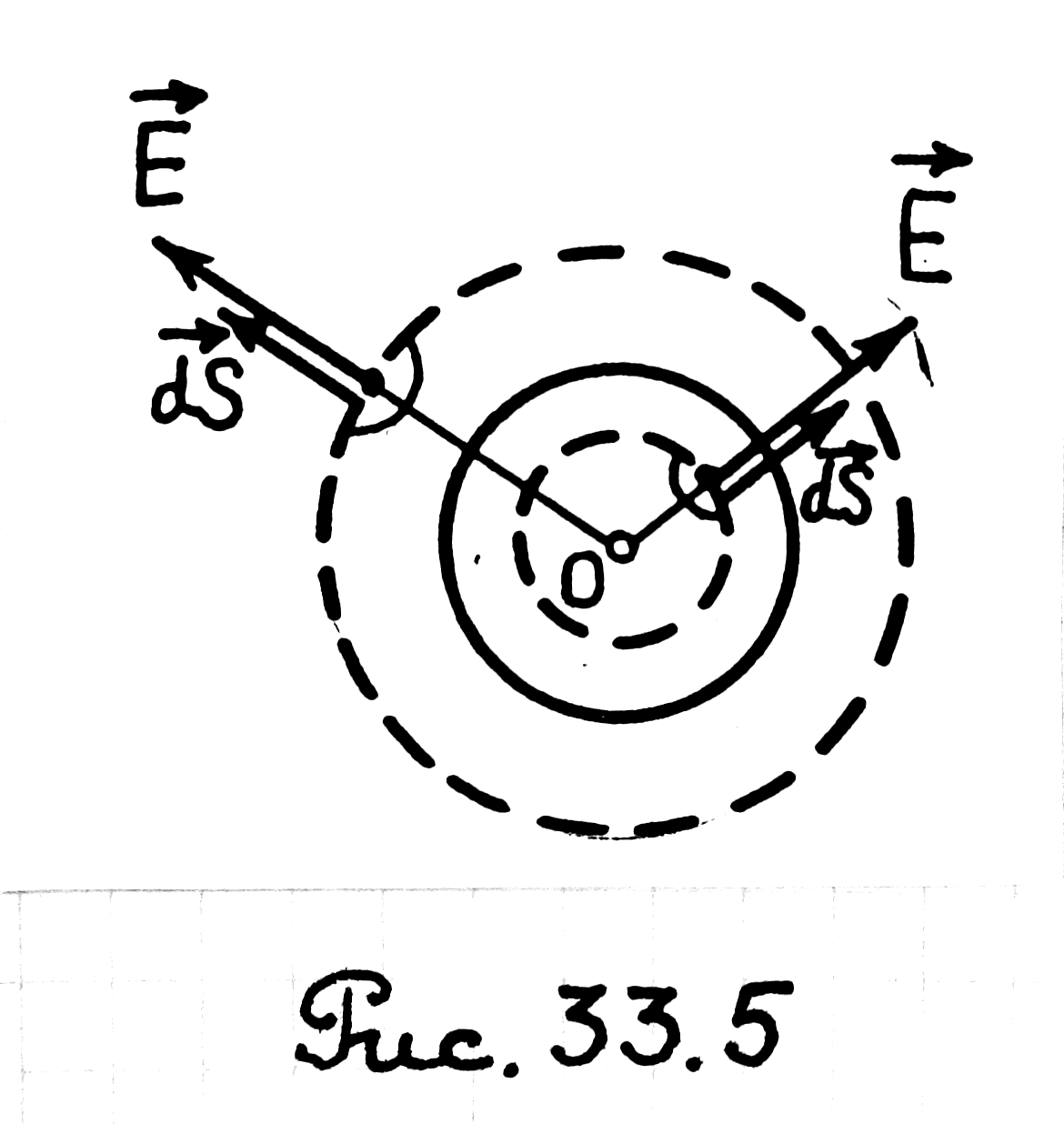

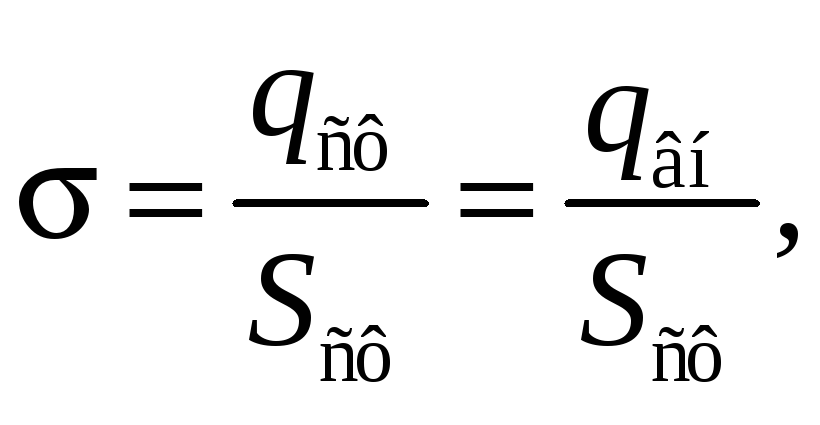

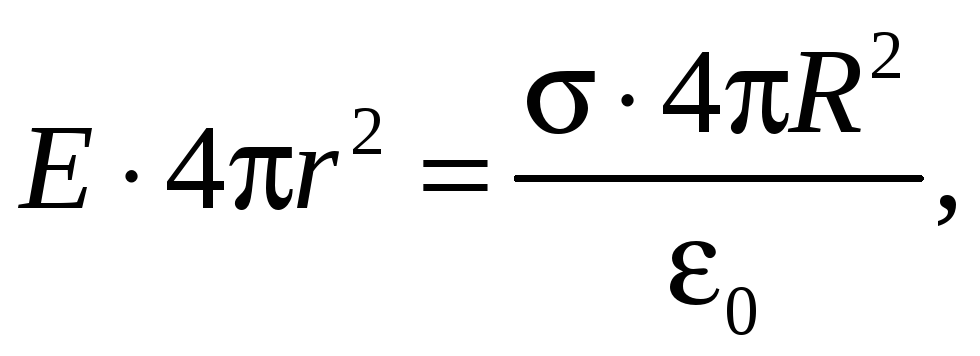

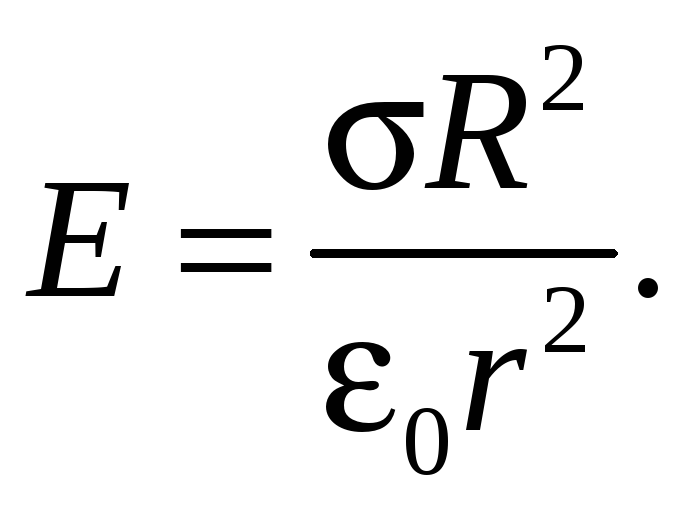

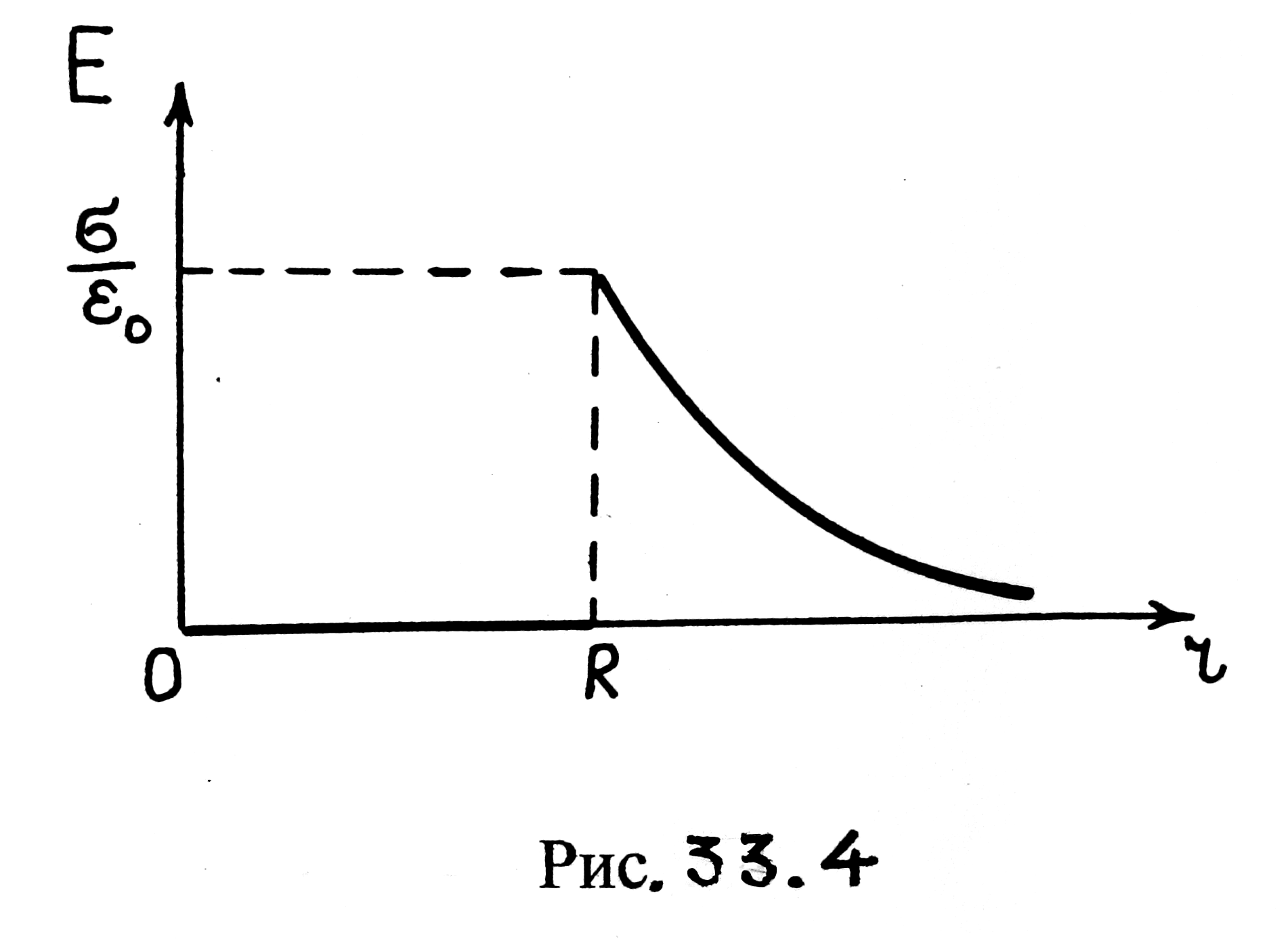

Пример 33.2. Имеем равномерно заряженную сферу с поверхностной плотностью заряда σ. Радиус сферы R. Определить напряженность Е электрического поля на расстоянии r от центра сферы.

|

Дано:

σ

R

r

|

Решение

Сначала определим Е в точке, находящейся внутри заряженной сферы (r < R). Проведем через нее гауссову замкнутую поверхность S в виде сферы радиусом r и с центром в точке О (рис. 33.3). Согласно теореме Гаусса

|

|

E – ? |

(из рис. 33.3 видно, что заряда внутри гауссовой поверхности нет), откуда следует, что

![]()

Следовательно, внутри заряженной сферы напряженность Е электрического поля равна нулю.

Теперь определим Е в точке, находящейся вне заряженной сферы (r > R). Пусть сфера заряжена положительно. Вследствие симметрии вектор Е поля, создаваемого сферой, в интересующей нас точке направлен радиально от центра сферы.

|

Рис. 33.3 |

Определим

модуль (длину) этого вектора. Проведем

через интересующую нас точку гауссову

замкнутую поверхность S в

виде сферы радиусом r и с

центром в точке О (рис.

33.3). Найдем поток вектора

|

![]() (33.6)

(33.6)

При интегрировании мы учли, что для всех точек гауссовой сферы α = 0 и Е = = const.

Согласно теореме Гаусса

(33.7)

(33.7)

Из рис. 33.3 видно, что заряженная сфера находится внутри гауссовой поверхности и поэтому заряд qвн равен заряду qсф сферы. В случае равномерно заряженной сферы (σ = const) можем записать

откуда

![]() (33.8)

(33.8)

Подставляя выражения (33.6) и (33.8) в соотношение (33.7), получаем

откуда

(33.9)

(33.9)

Следовательно, напряженность Е поля вне заряженной сферы убывает с расстоянием r. Графически зависимость E(r) электрического поля равномерно заряженной сферы представлена на рис. 33.4.

Рис. 33.4

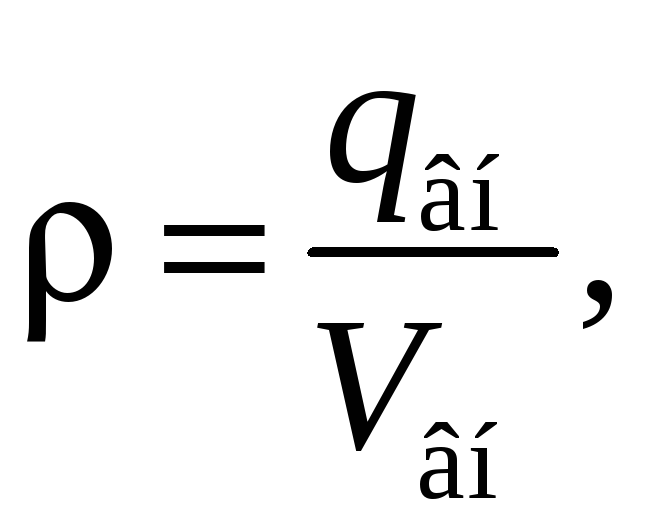

Пример 33.3. Имеем равномерно заряженный шар с объемной плотностью заряда ρ. Радиус шара R. Определить напряженность Е электрического поля на расстоянии r от центра шара.

|

Дано:

ρ

R

r

|

Решение

Сначала определим

Е в точке, находящейся

внутри заряженного шара (r

< R). Пусть шар заряжен

положительно. Вследствие симметрии

вектор

|

|

E – ? |

|

Рис. 33.5 |

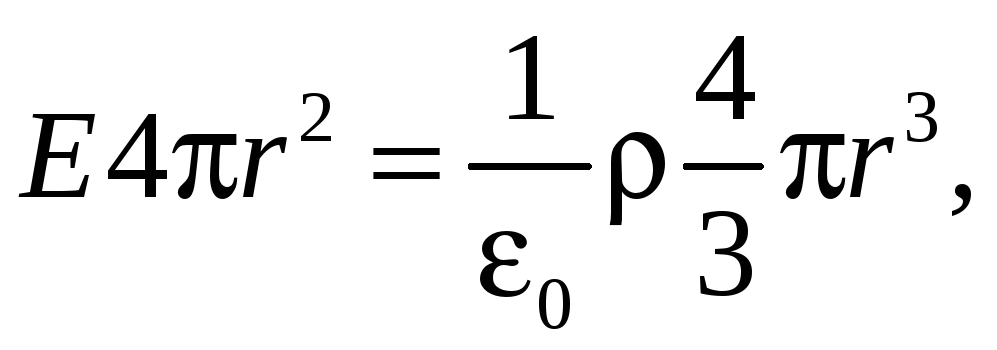

Определим

модуль (длину) этого вектора. Проведем

через интересующую нас точку гауссову

замкнутую поверхность S в

виде сферы радиусом r и с

центром в точке О (рис.

33.5). Найдем поток вектора

|

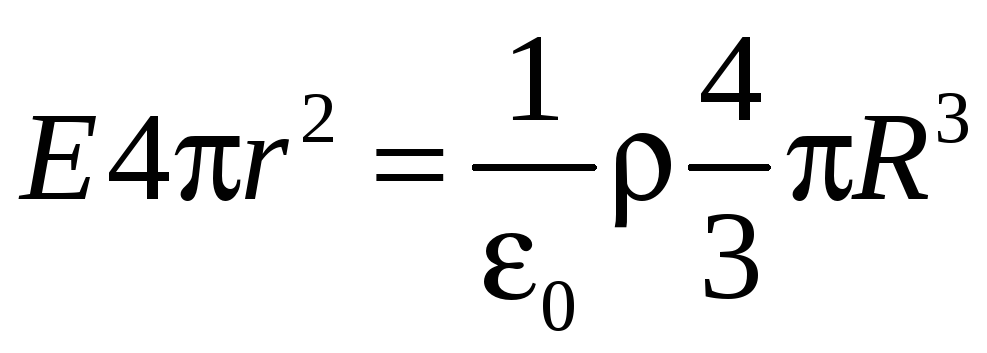

![]() (33.10)

(33.10)

При интегрировании мы учли, что для всех точек гауссовой сферы α = 0 и Е = const.

Согласно теореме Гаусса

(33.11)

(33.11)

где

![]() — заряд части шара, сосредоточенный

внутри гауссовой сферы. Найдем его. По

определению, объемная плотность заряда

— заряд части шара, сосредоточенный

внутри гауссовой сферы. Найдем его. По

определению, объемная плотность заряда

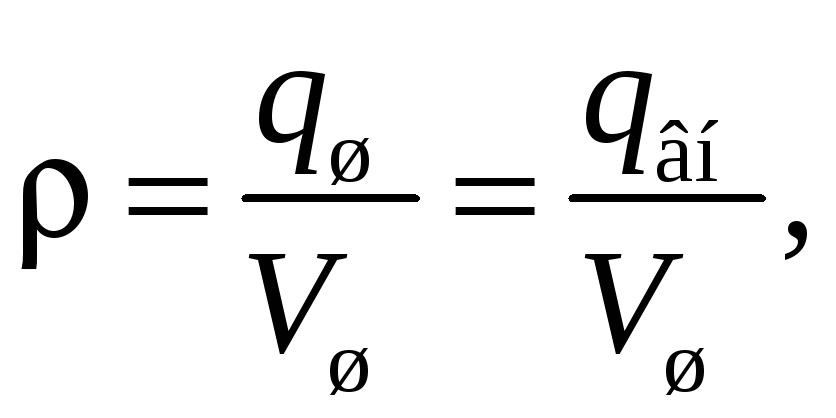

![]()

В случае равномерно заряженного шара (ρ = const) можем написать

(33.12)

(33.12)

где

![]() — объем шара внутри гауссовой сферы.

Из выражения (33.12) находим

— объем шара внутри гауссовой сферы.

Из выражения (33.12) находим

![]() (33.13)

(33.13)

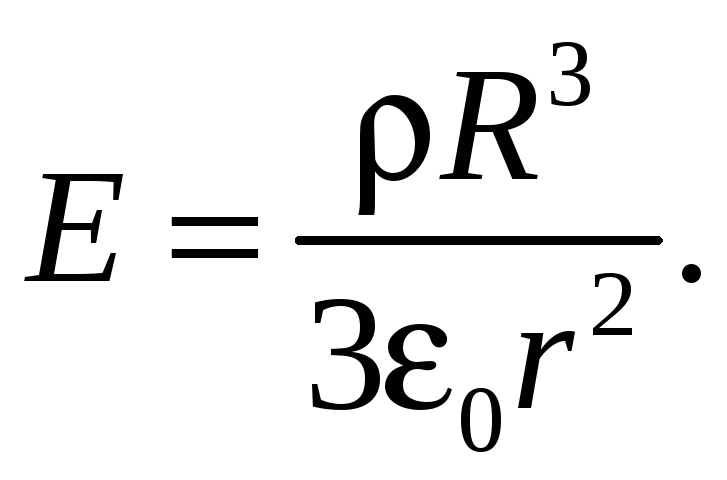

Подставляя выражения (33.10) и (33.13) в соотношение (33.11), получаем

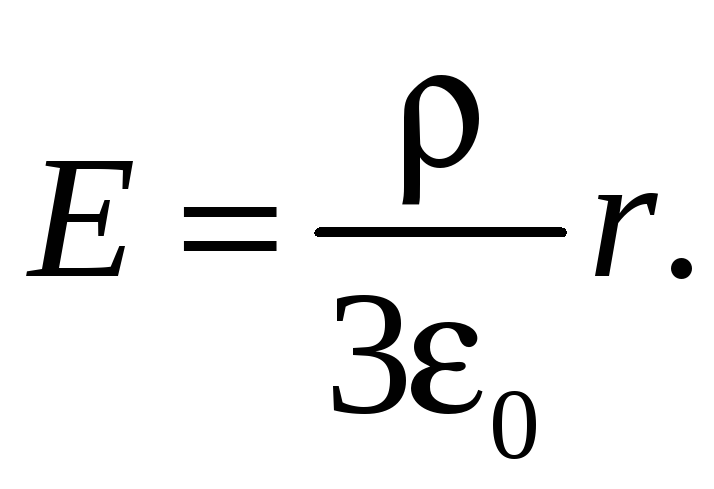

откуда

(33.14)

(33.14)

Следовательно, напряженность Е поля вне заряженной сферы возрастает с расстоянием r.

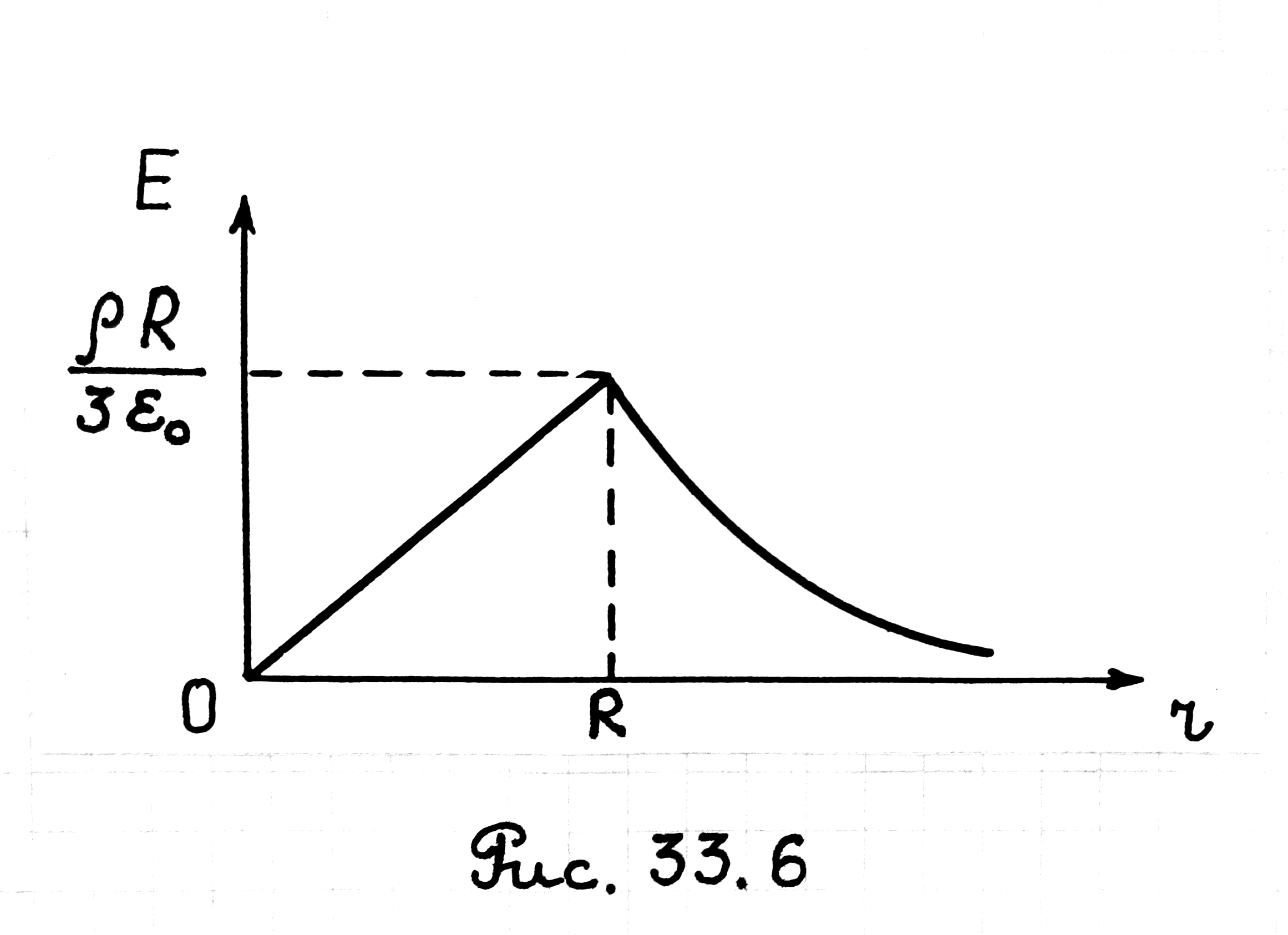

Теперь, рассуждая аналогично, определим Е в точке, находящейся вне заряженного шара (r > R). Из рис. 33.5 видно, что весь заряженный шар находится внутри гауссовой поверхности и поэтому qвн равен заряду qш шара. Можем написать

откуда

![]()

Из соотношения

следует

(33.15)

(33.15)

Следовательно, напряженность Е поля вне заряженного шара убывает с расстоянием r. Графически зависимость E(r) электрического поля равномерно заряженного шара представлена на рис. 33.6.

Рис. 33.6