- •Введение Физика как наука. Содержание и структура физики

- •I Механика

- •1.1 Кинематика материальной точки

- •1.1.1 Понятие материальной точки. Система отсчета. Траектория, путь, перемещение Единицы измерения

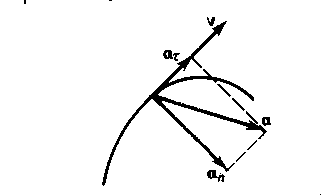

- •1.1.2 Скорость и ускорение произвольно движущейся точки

- •1.1.3 Кинематика прямолинейного движения

- •1.1.4 Движение точки по окружности. Связь между линейными и угловыми кинематическими параметрами

- •1.1.5 Колебательное движение. Виды гармонических колебаний

- •1.1.6 Сложение гармонических колебаний

- •1.2 Динамика материальной точки

- •1.2.1 Законы Ньютона. Масса, сила. Закон сохранения импульса, реактивное движение

- •1.2.2 Силы в механике

- •1.2.3 Работа сил в механике, энергия. Закон сохранения энергии в механике

- •1.3 Динамика вращательного движения твердых тел

- •1.3.1 Момент силы, момент импульса. Закон сохранения момента импульса

- •1.3.2 Кинетическая энергия вращательного движения. Момент инерции

- •II Раздел молекулярная физика и термодинамика

- •2.1 Основные положения молекулярно-кинетической теории газов

- •2.1.1 Агрегатные состояния вещества и их признаки. Методы описания физических свойств вещества

- •2.1.2 Идеальный газ. Давление и температура газа. Шкала температур

- •2.1.3 Законы идеального газа

- •2.2 Распределение Максвелла и Больцмана

- •2.2.1 Скорости газовых молекул

- •2.3. Первое начало термодинамики

- •2.3.1 Работа и энергия в тепловых процессах. Первое начало термодинамики

- •2.3.2 Теплоемкость газа. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам

- •2.4. Второе начало термодинамики

- •2.4.1. Работа тепловых машин. Цикл Карно

- •2.4.2 Второе начало термодинамики. Энтропия

- •2.5 Реальные газы

- •2.5.1 Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа

- •2.5.2 Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля—Томсона

- •III Электричество и магнетизм

- •3.1 Электростатика

- •3.1.1 Электрические заряды. Закон Кулона

- •3.1.2 Напряженность электрического поля. Поток линий вектора напряженности

- •3.1.3 Теорема Остроградского — Гаусса и его применение для расчета полей

- •3.1.4 Потенциал электростатического поля. Работа и энергия заряда в электрическом поле

- •3.2 Электрическое поле в диэлектриках

- •3.2.1 Электроемкость проводников, конденсаторы

- •3.2.2 Диэлектрики. Свободные и связанные заряды, поляризация

- •3.2.3 Вектор электростатической индукции. Сегнетоэлектрики

- •3.3 Энергия электростатического поля

- •3.3.1 Электрический ток. Законы Ома для постоянного тока

- •3.3.2 Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность постоянного тока

- •3.4 Магнитное поле

- •3.4.1 Магнитное поле. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов

- •3.4.2 Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока.

- •3.4.3 Закон Био—Савара—Лапласа. Магнитное поле прямого тока

- •3.4.4 Сила Лоренца Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях

- •3.4.5 Определение удельного заряда электрона. Ускорители заряженных частиц

- •3.5 Магнитные свойства вещества

- •3.5.1 Магнетики. Магнитные свойства веществ

- •3.5.2 Постоянные магниты

- •3.6 Электромагнитная индукция

- •3.6.1 Явления электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Токи Фуко

- •3.6.2 Ток смещения. Вихревое электрическое поле Уравнения Максвелла

- •3.6.3 Энергия магнитного поля токов

- •IV Оптика и основы ядерной физики

- •4.1. Фотометрия

- •4.1.1 Основные фотометрические понятия. Единицы измерений световых величин

- •4.1.2 Функция видности. Связь между светотехническими и энергетическими величинами

- •4.1.3 Методы измерения световых величин

- •4.2 Интерференция света

- •4.2.1 Способы наблюдения интерференции света

- •4.2.2 Интерференция света в тонких пленках

- •4.2.3 Интерференционные приборы, геометрические измерения

- •4.3 Дифракция света

- •4.3.1 Принцип Гюйгенса—Френеля. Метод зон Френеля. Зонная пластинка

- •4.3.2 Графическое вычисление результирующей амплитуды. Применение метода Френеля к простейшим дифракционным явлениям

- •4.3.3 Дифракция в параллельных лучах

- •4.3.4 Фазовые решетки

- •4.3.5 Дифракция рентгеновских лучей. Экспериментальные методы наблюдения дифракции рентгеновских лучей. Определение длины волны рентгеновских лучей

- •4.4 Основы кристаллооптики

- •4.4.1 Описание основных экспериментов. Двойное лучепреломление

- •4.4.2 Поляризация света. Закон Малюса

- •4.4.3 Оптические свойства одноосных кристаллов. Интерференция поляризованных лучей

- •4.5 Виды излучения

- •4.5.1 Основные законы теплового излучения. Абсолютно черное тело. Пирометрия

- •4.5.2 Источники света

- •4.6 Действие света

- •4.6.1 Фотоэлектрический эффект. Законы внешнего фотоэффекта

- •4.6.2 Эффект Комптона

- •4.6.3 Давление света. Опыты Лебедева

- •4.6.4 Фотохимическое действие света. Основные фотохимические законы. Основы фотографии

- •4.7 Развитие квантовых представлений об атоме

- •4.7.1 Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарно-ядерная модель атома

- •4.7.2 Спектр атомов водорода. Постулаты Бора

- •4.7.3 Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де Бройля

- •4.7.4 Волновая функция. Соотношение неопределенности Гейзенберга

- •4.8 Физика атомного ядра

- •4.8.1 Строение ядра. Энергия связи атомного ядра. Ядерные силы

- •4.8.2 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада

- •4.8.3 Радиоактивные излучения

- •4.8.4 Правила смещения и радиоактивные ряды

- •4.8.5 Экспериментальные методы ядерной физики. Методы регистрации частиц

- •4.8.6 Физика элементарных частиц

- •4.8.7 Космические лучи. Мезоны и гипероны. Классификация элементарных частиц

- •Содержание

1.1.3 Кинематика прямолинейного движения

Равномерное прямолинейное движение. Равномерным прямолинейным называют такое движение, которое происходит по прямолинейной траектории, и когда за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения. Скоростью равномерного прямолинейного движения называют векторную величину, равную отношению перемещения тела к промежутку времени, в течение которого было совершено это перемещение: v=r/t

Направление скорости в прямолинейном движении совпадает с направлением перемещения, поэтому модуль перемещения равняется пути движения: /r/ = S. Поскольку в равномерном прямолинейном движении за любые равные промежутки времени тело совершает равные перемещения, скорость такого движения является величиной постоянной (v= const):

|

v = S/t |

(1.16). |

Это выражение называется уравнением скорости равномерного прямолинейного движения, откуда следует уравнением пути равномерного прямолинейного движения:

|

S = vt |

(1.17). |

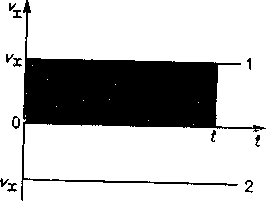

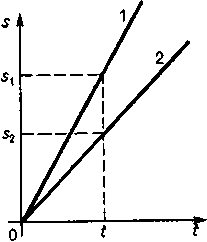

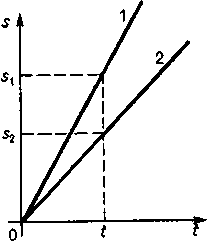

Это движение можно графически отобразить в разных координатах. В системе v(t), равномерное прямолинейное движение скорость будет представлять собой прямую, параллельную оси абсцисс, а путь – площадь четырехугольника со сторонами равными величине постоянной скорости и времени, в течение которой происходило движение (рисунок - 1.8). В координатах S(t), путь отражается наклонной прямой, а о скорости можно судить по тангенсу угла наклона этой прямой (рисунок - 1.9) Пусть ось Ох системы координат, связанный с телом отсчета, совпадает с прямой, вдоль которой движется тело, а x0 является координатой начальной точки движения тела.

|

|

|

|

Рисунок - 1.7 |

Рисунок - 1.8 |

Вдоль оси Ох направлены и перемещение S, и скорость v движущегося тела. Теперь можно установить кинематический закон равномерного прямолинейного движения, т. е. найти выражение для координаты движущегося тела в любой момент времени.

|

x = x0+vxt |

(1.18). |

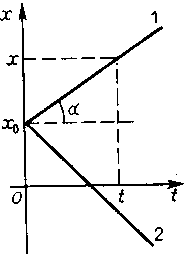

По этой формуле, зная координату х0 начальной точки движения тела и скорость тела v (ее проекцию vx на ось Ох), в любой момент времени можно определить положение движущегося тела. Правая часть формулы является алгебраической суммой, так как и х0, и vx могут быть и положительными, и отрицательными (ее графическое представление дано на рисунке- 1.10).

|

|

|

|

Рисунок - 1.9 |

Рисунок - 1.10 |

Прямолинейное равнопеременное движение есть движение с постоянным ускорением (a = const). В прямолинейном равноускоренном движении векторы v0, v и а направлены по одной прямой. Поэтому модули их проекций на эту прямую равны модулям самих этих векторов.

Найдем кинематический закон прямолинейного равноускоренного движения. После преобразования получим уравнение скорости равноускоренного движения:

|

v = v0 +at |

(1.19). |

Уравнение пути равноускоренного движения будет

|

S= v0t + at2/2. |

(1.20). |

Если рассматривать два последних уравнения как систему уравнений и исключить параметр t, то получим еще одно соотношение для равнопеременного движения:

|

(v2 - v02) = 2аS |

(1.21). |

Если первоначально тело покоилось (v0 ==0),

|

v =√ 2аS |

(1.22). |

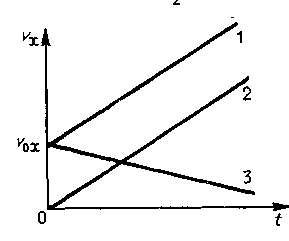

Графики скорости прямолинейного равноускоренного движения изображены на рисунке – 1.11. На этом рисунке графики 1 и 2 соответствуют движению с положительной проекцией ускорения на ось Ох (скорость увеличивается), а график 3 соответствует движению с отрицательной проекцией ускорения (скорость уменьшается). График 2 соответствует движению без начальной скорости, а графики 1 и 3 — движению с начальной скоростью v0x. Угол наклона графика к оси абсцисс зависит от ускорения движения тела. Для построения зависимости координаты от времени (график движения) на оси абсцисс откладывают время движения, а на оси ординат — координату движущегося тела.

Пусть тело движется равноускоренно в положительном направлении Ох выбранной системы координат. Тогда уравнение движения тела имеет вид:

|

х = х0 + v oxt |

(1.23). |

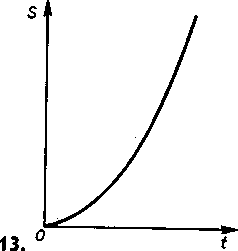

Графиком этой зависимости является парабола, ветви которой направлены вверх, если а>0, или вниз, если а<0. Чтобы построить график пути, на оси абсцисс откладывают время, а на оси ординат - длину пути, пройденного телом. В равноускоренном прямолинейном движении зависимость пути от времени выражается формулами, которые отражают квадратичную зависимость. Следовательно, графиком пути прямолинейного равнопеременного движения является ветвь параболы (рисунок - 1.12).

|

|

|

|

Рисунок - 1.11 |

Рисунок - 1.12 |