- •Учебники и учебные пособия для студентов

- •Глава 9. Воспаление………………..………………………………………………………………….68

- •Глава 10. Патологическая физиология тепловой регуляции …………………….…..……………………..82

- •Глава 11. Патологическая физиология тканевого роста………………………..…………………..89

- •Глава 12. Патологическая физиология типовых нарушений обмена веществ …………..…………104

- •Глава 13. Патологическая физиология голодания………….………………………………………120

- •Часть III. Патологическая физиология органов и систем …………………….126

- •Глава 14. Патологическая физиология системы крови…………………………………………….126

- •Глава 15. Патологическая физиология сердечно-сосудистой системы……………………………..144

- •Глава 16. Патологическая физиология иммунной системы…………………………………………158

- •Глава 17. Патологическая физиология дыхания……………………….…………………………..172

- •Глава 18. Патологическая физиология пищеварения………………………………………………182

- •Глава 19. Патологическая физиология печени…………………………………………..…………197

- •Глава 20. Патологическая физиология почек……………………………………..………………..202

- •Глава 21. Патологическая физиология эндокринной системы ………………….………………….211

- •Глава 22. Патологическая физиология нервной системы…………………….…………………….224

- •Часть I. Общая нозология

- •Глава 1. Общее учение о болезни

- •1.1. Общие принципы классификации болезней

- •1.2. Общие представления о профилактике

- •1.3. Общие принципы лечения

- •Глава 2. Общая этиология

- •Глава 3. Болезнетворное действие факторов внешней среды

- •3.1. Действие механических факторов

- •3.2. Действие физических факторов

- •3.3. Действие барометрического давления

- •3.4. Действие термических факторов

- •3.5. Действие химических факторов

- •3.6. Действие биологических факторов

- •Глава 4 . Общий патогенез

- •Глава 5. Роль наследственности, конституции и возраста в патологии

- •5.1. Роль наследственности в патологии

- •5.2. Роль конституции в патологии

- •5.3. Роль возраста в патологии

- •Глава 6. Резистентность и реактивность, их роль в патологии

- •6.1. Резистентность

- •6.2. Реактивность

- •6.2.1. Виды реактивности

- •6.3. Иммунологическая реактивность

- •6.4. Иммунологическая толерантность

- •6.5. Рантинг

- •Глава 7. Патологическая физиология клетки

- •7.1. Типовые структурно-функциональные нарушения субклеточных структур

- •7.2. Общие реакции организма на повреждение клеток

- •7.2.2. Коллапс

- •7.2.3. Кома

- •Часть II. Типовые патологические процессы

- •Глава 8. Патологическая физиология периферического кровообращения и микроциркуляции

- •8.1. Артериальная гиперемия

- •8.2. Венозная гиперемия

- •8.3. Ишемия

- •8.4. Стаз

- •8.5. Инфаркт

- •8.6. Кровотечение

- •8.7. Нарушения микроциркуляции

- •8.8. Тромбоз

- •8.9. Эмболия

- •Глава 9. Воспаление

- •9.1. Краткая история учения о воспалении

- •9.2. Этиология

- •9.3. Симптоматика

- •9.4. Патогенез

- •9.5. Классификация

- •9.6. Видовые особенности воспаления у сельскохозяйственных животных

- •9.7. Значение воспаления для организма

- •Г л а в а 10. Патологическая физиология тепловой регуляции

- •10.1. Гипотермия

- •10.2. Гипертермия

- •10.3. Лихорадка

- •Г л а в а 11. Патологическая физиология тканевого роста

- •11.1. Гипобиотические процессы

- •11.2. Гипербиотические процессы

- •11.3. Регенерация

- •11.4. Опухолевый рост

- •11.4.1. Общий патогенез

- •11.4.2. Взаимозависимость опухоли и организма

- •11.4.3. Распространенность опухолей среди животных

- •Глава 12. Патологическая физиология типовых нарушений обмена веществ

- •12.1. Нарушения энергетического обмена

- •12.2. Нарушения основного обмена

- •12.3. Нарушения углеводного обмена

- •12.3.1. Сахарный диабет

- •12.4. Нарушения жирового обмена

- •12.5. Нарушения белкового обмена

- •12.6. Нарушения кислотно-основного равновесия

- •12.7. Нарушения водно-электролитного обмена

- •12.8. Отек

- •12.8.1. Характеристика отеков разного происхождения

- •Г л а в а 13. Патологическая физиология голодания

- •13.1. Полное голодание

- •13.2. Неполное голодание

- •13.3. Частичное голодание

- •Часть III. Патологическая физиология органов и систем

- •Глава 14 . Патологическая физиология системы крови

- •14.1. Нарушения общего объема крови

- •14.2. Нарушения количественного и качественного составов эритроцитов

- •14.3. Нарушения количественного и качественного составов лейкоцитов

- •14.4. Гемобластозы

- •14.4.1. Общая этиология

- •14.4.2. Общий патогенез

- •14.5. Лейкоз

- •14.6. Нарушения системы гемостаза

- •14.7. Гемофилия

- •Глава 15.Патологическая физиология сердечно-сосудистой системы

- •15.1. Недостаточность кровообращения сердечного происхождения

- •15.1.1. Патология перикарда

- •15.1.2. Патология миокарда

- •15.1.3. Недостаточность коронарного кровообращения

- •15.1.4. Нарушения ритма сердца

- •15.1.5. Пороки сердца

- •15.2. Недостаточность кровообращения сосудистого происхождения

- •15.2.1. Артериальная гипертензия

- •15.2.2. Артериальная гипотензия

- •Глава 16. Патологическая физиология иммунной системы

- •16.1. Иммунодефицитные состояния

- •16.1.1. Первичные иммунодефициты

- •16.1.2. Вторичные иммунодефициты

- •16.2. Аллергия

- •16.2.1. Типы аллергических реакций

- •16.3. Аутоиммунные патологические состояния

- •Глава 17. Патологическая физиология дыхания

- •17.1. Нарушения внешнего дыхания

- •17.2. Нарушения внутреннего дыхания

- •Глава 18. Патологическая физиология пищеварения

- •18.1. Нарушения аппетита и жажды

- •18.2. Нарушения пищеварения в полости рта

- •18.3. Нарушения акта глотания

- •18.4. Нарушения функции пищевода

- •18.5. Нарушения пищеварения в преджелудках у жвачных

- •18.6. Нарушения функций желудка .

- •18.7. Нарушения кишечного пищеварения

- •Глава 19. Патологическая физиология печени

- •19.1. Экспериментальные методы изучения функций печени

- •19.2. Общая этиология недостаточности печени

- •19.3. Общий патогенез гепатопатий

- •19.4. Нарушения участия печени в обмене веществ

- •19.5. Нарушения барьерной функции печени

- •19.6. Расстройства желчеобразования и желчеотделения

- •19.7. Желчнокаменная болезнь

- •Глава 20. Патологическая физиология почек

- •20.1. Общая этиология нефропатий

- •20.2. Общий патогенез нефропатий

- •20.3. Нарушения диуреза

- •20.4. Патологические составные части мочи

- •20.5. Общая характеристика основных заболеваний почек

- •20.5.1. Нефрит

- •20.5.2. Нефроз

- •20.5.3. Нефротический синдром

- •20.5.4. Почечнокаменная болезнь (уролитиаз)

- •Г л а в а 21. Патологическая физиология эндокринной системы

- •21.1. Нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы

- •21.2. Нарушения функций надпочечников

- •21.3. Стресс и общий адаптационный синдром

- •21.4. Нарушения функций щитовидной железы

- •21.5. Нарушения функций околощитовидных желез

- •21.6. Нарушения эндокринной функции поджелудочной железы

- •21.7. Нарушения эндокринной функции половых желез

- •21.8. Нарушения функций вилочковой железы

- •21.9. Нарушения функций эпифиза

- •Глава 22. Патологическая физиология нервной системы

- •22.1. Общие этиология и патогенез расстройств нервной системы

- •22.2. Нарушения функций нервных клеток и проводников

- •22.3. Генератор патологически усиленного возбуждения и патологическая система

- •22.4. Нарушения двигательной функции нервной системы

- •22.5, Нарушения чувствительной функции нервной системы

- •22.6. Нарушения трофической функции нервной системы

- •22.7. Нарушения функций вегетативной нервной системы

- •22.8. Неврозы

3.6. Действие биологических факторов

К числу патогенных факторов относятся живые возбудители болезней: бактерии, вирусы, гельминты, простейшие, патогенные грибы. В последние годы обнаружены ранее неизвестные возбудители болезней животных и человека — прионы.

Возбудители инфекционных болезней находятся в среде обитания животных. Некоторые из них в обычных условиях существуют в постоянном контакте с организмом, заселяя кожу, ее производные и слизистые оболочки. Причем для различных участков организма (кожа, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, влагалище и др.) характерны ассоциации определенных микробов, симбиотически связанных с макроорганизмом. Но при снижении резистентности, возникновении дисбактериоза сапрофиты способны вызвать тот или иной патологический процесс. Так, на слизистой оболочке носовой полости локализуются в основном стафилококки, стрептококки, палочковидные бактерии, актиномицеты, дрожжевые и плесневые грибы. Трахея беднее микрофлорой, в бронхах и альвеолах легких микробы отсутствуют. При ослаблении же резистентности организма микробы из верхних дыхательных путей проникают в легкие и проявляют патогенное действие. Микрофлора толстых кишок наиболее богата в видовом и количественном составе. Так, 1 г фекалий содержит несколько миллиардов различных микробов. Основными из них являются эшерихии (кишечная палочка), кокки, ацидофильные бактерии, дрожжевые грибы, анаэробы и др. Снижение естественной резистентности организма может привести к активации патогенных вариантов эшерихии и появлению колибактериоза, особенно опасного для молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Чаще возбудителями инфекций являются патогенные микробы. Под патогенностью понимают способность микроорганизмов проникать в макроорганизм, размножаться там и выделять токсические продукты жизнедеятельности (экзотоксины) или освобождать их при распаде (эндотоксины). Однако не всегда патогенные микроорганизмы, находясь в организме животного, вызывают инфекционные заболевания. Микробоносительство часто не сопровождается функциональными расстройствами, а размножение микробов сдерживается барьерными системами. Резистентные здоровые животные могут быть носителями возбудителей пастереллеза, сальмонеллеза, рожи свиней, мыта лошадей и др. Микробы локализуются в этих случаях на поверхности слизистых оболочек, в миндалинах, лимфатических фолликулах кишечника и выделяются во внешнюю среду. Снижение неспецифической устойчивости ведет к активации этой латентной инфекции, резкому возрастанию вирулентности.

Вирулентность (от лат. virulentus — ядовитый) — совокупность болезнетворных свойств микроорганизмов: инфекционности (возможности заражения), инвазивности (преодоление защитных барьеров), агрессивности (способности интенсивного размножения в тканях макроорганизма), токсичности (образования ядовитых для организма веществ).

Вирулентность усиливается при пассажировании микроорганизмов через восприимчивых животных путем образования капсул, препятствующих действию антител. Степень вирулентности зависит от свойств самого животного, кормления, содержания и ухода. Однако во всех случаях основным этиологическим фактором остается патогенный микроб, определяющий специфический характер заболевания.

Источником заражения является больное животное. Возбудители инфекций и инвазий попадают в организм через воздух, с кормами, питьевой водой, через выводные протоки, поврежденные покровные ткани, путем прямого контакта. Эти пути попадания носят название «ворота инфекции». Место внедрения имеет большое значение в генезе болезни. Многие возбудители способны проникать только через определенные места. Поэтому существуют такие понятия, как половые инфекции (случная болезнь лошадей), дерматозы инфекционного и инвазионного происхождения (трихофития, микроспория) и др. Одни и те же возбудители могут проникать в организм разными путями, отсюда, например, существуют кишечная, легочная, кожная формы сибирской язвы, кишечная, легочная, нервная формы чумы собак. Входные пути представляют собой обширную рефлексогенную зону, откуда поступают патологические импульсы в центральную нервную систему.

Попадая в организм животного, возбудители могут локализоваться в каком-то месте и, выделяя токсины, определять симптоматику заболевания (абсцессы, флегмоны, пневмония), распространяться в организме по кровеносной, лимфатической системам, нервным стволам. Появление микроорганизмов в крови и поражение ряда органов носит название сепсиса, появление там гноеродных кокков — пиемии.

Образуемые живыми возбудителями ядовитые вещества подразделяются на экзотоксины — продукты жизнедеятельности возбудителей и эндотоксины, освобождающиеся при их деструкции. Экзотоксины — белки, обладающие антигенными свойствами и высокой токсичностью. По биологическим свойствам они приближаются к ферментам. По специфическому влиянию на разные структурные единицы их подразделяют на гемолизины, растворяющие эритроциты (сибирская язва); коагулазы, вызывающие свертывание крови; фибринолизины, растворяющие фибрин; нейротоксины, поражающие нервную систему; энтеротоксины, вызывающие кормовые отравления.

Эндотоксины менее ядовиты, чем экзотоксины, но обладают теми же свойствами. Экзотоксины и эндотоксины являются антигенами, нейтрализуются антителами — иммуноглобулинами разных классов.

Инфекционная болезнь — комплекс патологических изменений, возникающих в организме в результате внедрения и размножения патогенных бактерий и вирусов. Общая характеристика: изменение реакций на внешние раздражители (угасание аппетита); расстройство обмена веществ; нарушение функциональной активности систем жизнеобеспечения; повышение температуры тела; снижение продуктивности.

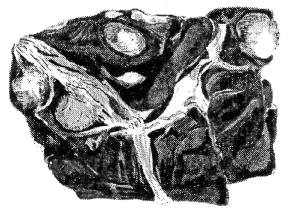

Инвазионные (паразитарные) болезни вызываются паразитами животного происхождения. В зависимости от таксономического положения паразита их подразделяют на гельминтозы (вызывают гельминты), протозоозы (вызывают простейшие), арахнозы (вызывают клещи, паукообразные), энтомозы (вызывают насекомые). Инвазирующее начало — яйца или личинки гельминтов (рис. 3), членистоногих, ооцисты кокцидий, цисты амеб, балантидий, спорозоиды, взрослые формы паразитов.

Рис. 3. Участок печени верблюда, пораженный эхинококкозом

Паразитозы у сельскохозяйственных животных протекают в клинически выраженной форме со значительной летальностью (бабезиоз, пироплазмидозы, диктиокаулез) или в скрытой, латентной форме. У хорошо упитанных телят диктиокаулез протекает в скрытой форме, а у истощенных — в клинически выраженной, с высокой летальностью.

Не только состояние хозяина определяет развитие паразитарных болезней, но и природные условия — почва, климат, фауна и флора, влажность, заболоченность пастбищ, наличие переносчиков, промежуточных хозяев. Исключительно велико значение паразитоносительства, когда животные клинически здоровы, но служат источником распространения инвазии.

В тех случаях, когда заболевания вызывает один паразит, говорят о моноинвазии, но клинические данные, обследование больных животных свидетельствуют о том, что чаще имеют место ассоциативные болезни. У собак выделяют протозойно-гельминтозные ассоциации, у поросят — трихоцефалезно-балантидиозно-эймериозную, у ягнят — эймериозно-саркоспо-ридиозную ассоциацию и т.д. Сочлены ассоциативных болезней у разных сельскохозяйственных животных могут меняться. Перманентное заражение новорожденных ягнят ооцистами эймерий и спороцистами саркоспоридий индуцировало иммунологическую толерантность с последующим развитием симптоматики синдрома Рант (см. главу 6).