- •1. Общая этика

- •2. Основные этапы клинической диагностики

- •Анамнез и общий осмотр

- •3. Анамнез, основные разделы их диагностическое значение

- •4. Общий осмотр. Сознание.

- •5. Оценка состояния питания

- •6. Жалобы и их патогенез у больных

- •7. Везикулярное дыхания

- •8. Бронхиальное дыхание

- •9. Сухие хрипы

- •10. Влажные хрипы, механизм, разновидности, диагностика

- •11. Крепитация, шум трения плевры: причины, механизм, различия

- •12. Осмотр и пальпация грудной клетки

- •13. Сравнительная перкуссия легких

- •3. Техника сравнительной перкуссии имеет ряд особенностей.

- •14. Топографическая перкуссия

- •15. Бронхитический синдром

- •16. Бронхообструктивный синдром

- •17. Крупозная пневмония

- •18. Крупозная пневмония патоморфология и симптоматология начальной стадии

- •19. Крупозная пневмония патоморфология и симптоматология стадии разгара

- •20. Крупозная пневмония патоморфология и симптоматология стадии разрешения

- •21. Синдром очагового уплотнения легочной ткани

- •22. Синдром полости в легком (заполненный, незаполненный)

- •23. Обтурационный и компрессионный ателектаз

- •24. Синдром повышенной воздушности легочной ткани (эмфизема)

- •25. Гидроторакс

- •26. Пневмоторакс

- •27. Приступ бронхиальной астмы

- •Ба легкого персистирующего течения

- •Ба средней тяжести

- •Ба тяжелого течения

- •28. Сухой плеврит причины, симптомы

- •29. Экссудативный плеврит

- •30. Плевральная пункция. Отличие экссудата от транссудата.

- •31. Спирометрия, бронхолитическая и провокационная пробы

- •32. Дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования больных с бронхиальной астмой. Характеристика мокроты при бронхиальной астме

- •33. Дыхательная недостаточность. Патогенез, методы диагностики. Оценка газового состава крови

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний сердечно сосудистой системы

- •34. Жалобы и патогенез у больных с заболеваниями системы кровообращения

- •35. Тоны сердца: механизм образования I и II тонов, их характеристика в норме, места выслушивания. Причины усиления и ослабления тонов

- •36. Трехчленные ритмы сердца (ритм галопа, ритм перепела). Механизм образования. Диагностическое значение

- •37. Данные осмотра и пальпации области сердца и прилежащих областей в норме и патологии. Верхушечный толчок в норме и патологии. Сердечный толчок

- •38. Перкуссия сердца. Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. Границы отс и атс в норме и при патологии

- •39. Конфигурация сердца. Характеристика, причины образования патологических конфигураций. Топография органов на переднюю грудную стенку

- •40. Механизм образования шумов сердца. Классификация. Особенности аускультации

- •41. Систолические шумы: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения

- •42. Диастолические шумы: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения

- •43. Функциональные шумы сердца: причины, характеристика, классификация, отличие от органических шумов

- •44. Кардиалгия и стенокардия: причины, патогенез, особенности детализации при сборе анамнеза

- •45. Свойства артериального пульса в норме и патологии

- •46. Артериальное давление: основные факторы регуляции в норме и патологии. Методика измерения ад. Тонометрические фазы по Короткову

- •47. Нормальная экг: зубцы, интервалы, сегменты (критерии нормы). Критерии синусного ритма.

- •48. Стенокардия: определение, причины, характеристика болевого синдрома. Дополнительные методы исследования. Функциональные класса стенокардии напряжения

- •49. Инфаркт миокарда: определение, патогенез, клинические проявления. Лабораторная и экг-диагностика инфаркта миокарда

- •5. По осложнениям( осложненный, неосложненный).

- •50. Болевой синдром при окс. Дифференциальная диагностика со стабильными формами ибс. Неотложная помощь

- •51. Клинические варианты болевого синдрома при окс

- •52. Резобрционно-некротический синдром. Клиническая, лабораторно-инструментальные характеристики

- •53. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика им.

- •54 И 55. Экг-диагностика инфаркта миокарда с зубцом q в острой, подострой и рубцовых стадиях

- •56. Острая левожелудочковая недостаточность. Причины, патогенез. Гемодинамические нарушения. Симптоматология. Дополнительные методы диагностики

- •Вопрос 3. Клиника острой левожелудочковой недостаточности.

- •57. Острая правожелудочковая недостаточность: причины, нарушения гемодинамики, симптоматология

- •Вопрос 5. Клиника острой правожелудочковой недостаточности.

- •58.Синдром легочной артериальной гипертензии: причины, патогенез, дисфункция правых отделов сердца

- •59. Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность: причин, нарушение гемодинамики при диастолической и систолической дисфункции. Симптоматология застоя крови в малом круге

- •60. Хсн: определение, оценка тяжести хсн по функциональным классам Нью-Йоркской Ассоциацией Сердца и стадиям. Тест 6-минутной ходьбы. Шокс

- •Вопрос 2. Хроническая сердечная недостаточность. Жалобы, данные объективного обследования.

- •Вопрос 6. Лабораторная диагностика при синдроме хсн.

- •Вопрос 7. Инструментальная диагностика при синдроме хсн.

- •61. Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг

- •Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг

- •62. Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и наджелудочковые): причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии экг

- •63. Фибрилляция и трепетание предсердий: причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии на экг

- •64. Синдром митральной регургитации (недостаточность митрального клапана): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения, симптоматология, патогенез симптомов

- •65. Синдром митральной обструкции (митральный стеноз): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения, симптоматология, патогенез симптомов

- •66. Синдром аортальной обструкции (аортальный стеноз): причина, функциональная и и структурная перестройка системы кровообращения: симптоматология, патогенез симптомов

- •67. Синдром аортальной регургитации (недостаточность аортального клапана): причина, функциональная и структурная перестройка системы кровообращения: симптоматология, патогенез симптомов

- •68. Синдром артериальной гипертензии: клиническая симптоматика, методология обследование больного

- •69. Артериальная гипертензия: стратификация факторов риска, её значение

- •70. Симптоматические почечные артериальные гипертензии: причины, патогенез, симптоматология. Доп. Методы исследования

- •71. Симптоматические эндокринные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования

- •72. Эхокардиография: принцип метода, диагностические возможности, показания к исследованию. Структурно-функциональные критерии нормы ЭхоКг

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желудка и дпк

- •73. Жалобы и их патогенез у больного с заболеванием желудка и 12-перстной

- •74. Общий осмотр больных с заболеванием желудка. Поверхностная пальпация живота

- •75. Характеристика болей при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, хроническом гастрите

- •76. Синдром желудочной диспепсии

- •77. Симптоматология желудочного и кишечного кровотечения

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний тонкого и толстого кишечника

- •78. Жалобы и их патогенез при заболевании тонкого и толстого кишечника

- •79. Общий осмотр больных с заболеванием тонкого и толстого кишечника

- •80. Синдром кишечной диспепсии. Патогенез и симптоматика тонко- и толстокишечной диареи

- •81. Синдром гнилостной и бродильной диспепсии

- •82. Синдром мальдигестии

- •83. Синдром мальабсорбции

- •84. Запор. Причины, патогенез симптомов. Понятие о динамической механической (обтурационной) непроходимости. Методы диагностики.

- •85. Методика глубокой скользящей методической пальпации живота по Образцову и Стражеско

- •86. Копрологическое исследование

- •87. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •88. Синдром раздраженного кишечника: причины, патогенез симптомов

- •89. Симптоматология асцита. Методика и техника лапароцентеза, показания, осложнения

- •Обследование пациентов и смеиотика заболеваний поджелудочной железы и желчевыводящих путей

- •90. Жалобы и анамнез больных с заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы

- •91. Пальпация живота, симптомы, выявляемые при заболевании желчевыводящих путей

- •92. Пальпация живота, зоны и болевые точки, выявляемые при заболевании поджелудочной железы

- •93. Печеночная колика: причины, симптоматология. Дополнительные методы исследования

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний печени

- •94. Жалобы больных с заболеванием печени, их патогенез

- •95. Осмотр больных с заболеваниями печени, значимость перкуссии и пальпации печени

- •96. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха

- •97. Печеночная (паренхиматозная) желтуха

- •98. Подпеченочная (механическая) желтуха

- •99. Синдром портальной гипертензии. Причины и патогенез симптомов

- •100. Симптоматология асцита. Методика и техника парацентеза, показания, осложнения

- •101. Синдром холемии. Причины, патогенез симптомов

- •102. Синдром холестаза. Причины, патогенез симптомов

- •103. Синдром печеночной недостаточности. Причины, патогенез симптомов

- •104. Жалобы больных с заболеваниями системы мочеотделения

- •105. Осмотр больных с заболеваниями мочевыделительного тракта, значимость перкуторного и пальпаторного методов обследования

- •106. Проба по Зимницкому. Диагностическое значение

- •107. Проба Реберга в норме и при хронической почечной недостаточности

- •108. Общий анализ мочи в норме

- •109. Синдром нарушения мочеиспускания: полиурия, олигурия, анурия, поллакиурия, ишурия. Патогенез и диагностическое значение симптомов

- •110. Гематурия, лейкоцитурия: патогенез, диагностическое значение

- •111. Протеинурия, цилиндрурия, глюкозурия: патогенез, диагностическое значение

- •112. Острый гломерулонефрит. Отечный, гипертензионный и мочевой синдромы. Патогенез синдромов

- •4. Мочевой синдром:

- •113. Изменения анализа мочи при нефритах

- •114. Нефротический синдром: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика

- •115. Остронефритический синдром: симптомы, причины, патогенез, прогностическое значение, тактика обследования больного

- •116. Почечная колика: причины, симптомы, их патогенез. Дополнительные методы диагностики

- •117. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, симптомы. Мочевой синдром

- •118. Синдром острой почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика

- •119. Синдром хронической почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клинические проявления

- •120. Хроническая болезнь почек: причины, патогенетические механизмы и варианты течения болезни. План обследования больного

- •121. Лабораторная диагностика хронической почечной недостаточности

- •122. Классификация хбп по скф и уровню альбуминурии

- •123. Синдром хпн, клиническая и лабораторная диагностика, стадии

- •124. Лабораторная диагностика нефротического синдрома

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний эндокринной системы

- •125. Тиреотоксикоз: причины, симптоматология, патогенез симптомов, дополнительные методы диагностики

- •126. Симптоматология гипергликемии при сахарном диабете

- •127. Метаболический синдром: понятие, симптомы

- •128. Лабораторная диагностика сахарного диабета, методы оценки компенсации углеводного обмена

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний крови

- •129. Жалобы, анамнез и общий осмотр больных с заболеваниями крови

- •130. Лейкоцитарная формула в норме и при воспалении

- •131. Общеанемический синдром: клиника, классификация по тяжести и цп

- •132. Сидеропенический синдром: клиника, оак

- •133. B12 дефицитный синдром: клиника, оак

- •134. Геморрагический синдром

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний суставов

- •135. Жалобы больных с заболеванием суставов, анамнез заболевания, жизни. Осмотр и пальпация

- •136. Воспалительный суставной синдром (на примере ревматоидного артрита)

- •137. Дегенеративно-дистрофический суставной синдром

52. Резобрционно-некротический синдром. Клиническая, лабораторно-инструментальные характеристики

Типичным проявлением в клинической картине ИМ является развитие резорбционно-некротического синдрома, связанного с попаданием в кровоток продуктов распада миокарда, что вызывает системный воспалительный ответ. Он характеризуется следующими признаками:

· повышением температуры тела до 38 °С на протяжении не более 1 недели (если лихорадка превышает 38 °С или сохраняется более продолжительный срок, следует искать другие ее причины);

· лейкоцитозом, который обычно не превышает 12–15·109/л и к концу первой недели нормализуется;

· повышением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в конце первой недели ИМ, которое сохраняется до 2– 3 недель;

· умеренным палочкоядерным сдвигом влево и анэозинофилией.

53. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда

Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика им.

Лабораторное подтверждение острого ИМ основано на выявлении: 1) неспецифических показателей тканевого некроза и воспалительной реакции миокарда; 2) гиперферментемии и 3) увеличении содержания в крови миоглобина и тропонинов.

Неспецифическая реакция организма на возникновение острого ИМ связана, прежде всего, с распадом мышечных волокон, всасыванием продуктов расщепления белков в кровь и местным асептическим воспалением сердечной мышцы, развивающимся преимущественно в периинфарктной зоне. Основными лабораторными признаками, отражающими эти процессы, являются:

1. . Лейкоцитоз, не превышающий обычно 12–15 х 109/л.

2. Анэозинофилия.

3. Небольшой палочкоядерный сдвиг формулы крови влево.

4. Увеличение СОЭ.

Маркеры некроза миокарда

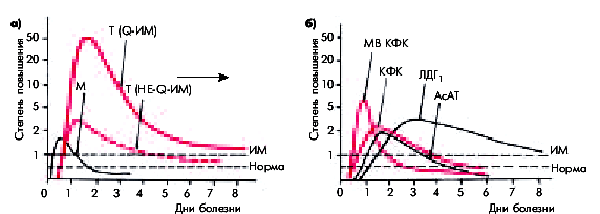

Тропонины. Наиболее чувствительным и специфичным маркером некроза кардиомиоцитов является повышение концентрации тропонинов I и Т, входящих, как известно, в состав тропомиозинового комплекса сократительного миокарда. В норме кардиоспецифические тропонины в крови не определяются или их концентрация не превышает самых минимальных значений, устанавливаемых отдельно для каждой клинической лаборатории. Некроз кардиомиоцитов сопровождается сравнительно быстрым и значительным увеличением концентрации тропонинов I и Т, уровень которых начинает превышать верхнюю границу нормы уже через 2–6 ч после ангинозного приступа и сохраняется высоким в течение 1–2 недель от начала инфаркта (рис. 8 а).

Миоглобин. Очень чувствительным, но малоспецифичным маркером некроза является концентрация миоглобина в крови. Его повышение наблюдается через 2–4 ч после ангинозного приступа и сохраняется в течение 24–48 ч после него. Выход миоглобина из сердечной мышцы и повышение его концентрации в крови происходит еще до формирования очага некроза, т.е. на стадии выраженного ишемического повреждения сердечной мышцы. Следует также помнить, что увеличение концентрации миоглобина в крови может быть обусловлено и другими причинами (кроме инфаркта): болезнями и травмами скелетных мышц, большой физической нагрузкой, алкоголизмом, почечной недостаточностью. Изменение содержания миоглобина при остром ИМ представлено в табл. 3 и на рис. 10 а. Изменение содержания миоглобина и тропонинов при остром инфаркте миокарда

Белок |

Начало повышения концентрации, ч |

Пик увеличения концентрации, ч |

Возвращение к норме, сутки |

Миоглобин |

2–4 |

4–8 |

2 |

Тропонин I |

2–6 |

24–48 |

7–14 |

Тропонин |

2–6 |

24–48 |

7–14 |

Рис. 10. Динамика концентрации тропонинов и миоглобина (а) и активности некоторых ферментов сыворотки крови (б) при остром инфаркте миокарда.

Красным цветом обозначены маркеры некроза, рекомендованные Европейским кардиологическим обществом и ВНОК РФ для лабораторной диагностики инфаркта миокарда (тропонины I и Т, МВ КФК,общая КФК). Пунктиром обозначены верхняя граница нормы и уровень, превышение которого следует расценивать как признак некроза сердечной мышцы («ИМ»). М — кривая концентрации миоглобина, Т — тропонинов

К сожалению, далеко не все клиники в настоящее время имеют возможность лабораторного определения концентрации тропонинов и миоглобина в крови. Поэтому на практике сохраняет свое значение определение других, менее чувствительных и специфичных, маркеров некроза миокарда. Наиболее ценным из них для диагностики острого ИМ является определение активности нескольких ферментов в сыворотке крови:

креатинфосфокиназы (КФК), особенно ее МВ-фракции (МВ КФК);

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ее изофермента 1 (ЛДГ1);

аспартатаминотрансферазы (АсАТ).

Основной причиной повышения активности ферментов в сыворотке крови у больных острым ИМ является разрушение миокардиальных клеток и выход (вымывание) высвобождающихся клеточных ферментов в кровь. Динамика активности этих ферментов при остром ИМ представлена в табл. 3 и на рис.10 б.

Таблица 3

Изменение активности некоторых ферментов при остром инфаркте миокарда (по И.С. Балаховскому; в модификации)

Фермент |

Начало повышения активности, ч |

Пик увеличения активности, ч |

Возвращение к норме, сутки |

МВ-фракция КФК |

4–6 |

12–18 |

2–3 |

КФК |

6–12 |

24 |

3–4 |

ЛДГ |

8–10 |

48–72 |

8–14 |

ЛДГ1 |

8–10 |

24–84 |

10–12 |

АсАТ |

4–12 |

24–36 |

4–7 |

Креатинфосфокиназа (КФК) и ее фракция МВ КФК. Более специфичным лабораторным тестом острого ИМ является определение МВ-фракции КФК (МВ КФК). Ее активность начинает возрастать уже через 4–6 ч, достигает максимума через 12–18 ч и возвращается к исходным цифрам через 48–72 ч от начала ангинозного приступа. Особое значение придается динамике активности фермента: достоверными признаками острого ИМ считают нарастание активности МВ КФК на 25% в двух пробах, взятых с 4-часовым интервалом или постепенное нарастание активности фермента на протяжении 24 ч. Информативным является повышение активности МВ КФК более 10–13 ЕД/л.

Активность общей КФК при ИМ претерпевает сходную динамику: уже к концу первых суток уровень фермента в 3–20 раз превышает норму, а через 3–4 суток от начала заболевания возвращается к исходным значениям (рис. 8 б).

Как известно, КФК в большом количестве содержится в скелетных мышцах, миокарде, головном мозге и щитовидной железе. Поэтому увеличение активности этого фермента в сыворотке крови возможно не только при остром ИМ, но и при целом ряде других клинических ситуаций. В противоположность этому повышение активности МВ-фракции КФК, содержащейся преимущественно в миокарде, специфично для повреждения сердечной мышцы, в первую очередь, для острого ИМ. МВ-фракция КФК не реагирует на повреждение скелетных мышц, головного мозга и щитовидной железы. Степень повышения активности МВ КФК в крови в целом хорошо коррелирует с размером ИМ: чем больше объем поражения сердечной мышцы, тем выше активность МВ КФК.

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) также относится к числу ферментов с относительно быстро наступающим пиком повышения активности (24–36 ч от начала инфаркта). Через 4–7 суток концентрация АсАТ возвращается к исходному уровню.

Изменение активности АсАТ также не специфично для острого ИМ: уровень АсАТ вместе с активностью АлАТ повышается при многих патологических состояниях, в том числе при заболеваниях печени. Все же следует помнить, что при поражениях паренхимы печени в большей степени возрастает активность АлАТ, а при заболеваниях сердца — АсАТ. При ИМ коэффициент Ритиса (отношение АсАТ/АлАТ) больше 1,33, а при заболеваниях печени — меньше 1,33.

Следует помнить, что окончательная трактовка результатов исследования ферментов и сократительных белков в сыворотке крови при остром ИМ возможна только в комплексе с оценкой клинической картины заболевания, изменений ЭКГ и данных других лабораторных и инструментальных методов исследования.

Следует отметить, что в стандарты клинической практики вошло определение уровня КФК МВ и тропонинов. Для постановки диагноза ИМ значимо разовое двухкратное увеличение КФК МВ или любое увеличение этого фермента в динамике с интервалом 12 часов, а также любой уровень увеличения тропонинов.