- •1. Общая этика

- •2. Основные этапы клинической диагностики

- •Анамнез и общий осмотр

- •3. Анамнез, основные разделы их диагностическое значение

- •4. Общий осмотр. Сознание.

- •5. Оценка состояния питания

- •6. Жалобы и их патогенез у больных

- •7. Везикулярное дыхания

- •8. Бронхиальное дыхание

- •9. Сухие хрипы

- •10. Влажные хрипы, механизм, разновидности, диагностика

- •11. Крепитация, шум трения плевры: причины, механизм, различия

- •12. Осмотр и пальпация грудной клетки

- •13. Сравнительная перкуссия легких

- •3. Техника сравнительной перкуссии имеет ряд особенностей.

- •14. Топографическая перкуссия

- •15. Бронхитический синдром

- •16. Бронхообструктивный синдром

- •17. Крупозная пневмония

- •18. Крупозная пневмония патоморфология и симптоматология начальной стадии

- •19. Крупозная пневмония патоморфология и симптоматология стадии разгара

- •20. Крупозная пневмония патоморфология и симптоматология стадии разрешения

- •21. Синдром очагового уплотнения легочной ткани

- •22. Синдром полости в легком (заполненный, незаполненный)

- •23. Обтурационный и компрессионный ателектаз

- •24. Синдром повышенной воздушности легочной ткани (эмфизема)

- •25. Гидроторакс

- •26. Пневмоторакс

- •27. Приступ бронхиальной астмы

- •Ба легкого персистирующего течения

- •Ба средней тяжести

- •Ба тяжелого течения

- •28. Сухой плеврит причины, симптомы

- •29. Экссудативный плеврит

- •30. Плевральная пункция. Отличие экссудата от транссудата.

- •31. Спирометрия, бронхолитическая и провокационная пробы

- •32. Дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования больных с бронхиальной астмой. Характеристика мокроты при бронхиальной астме

- •33. Дыхательная недостаточность. Патогенез, методы диагностики. Оценка газового состава крови

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний сердечно сосудистой системы

- •34. Жалобы и патогенез у больных с заболеваниями системы кровообращения

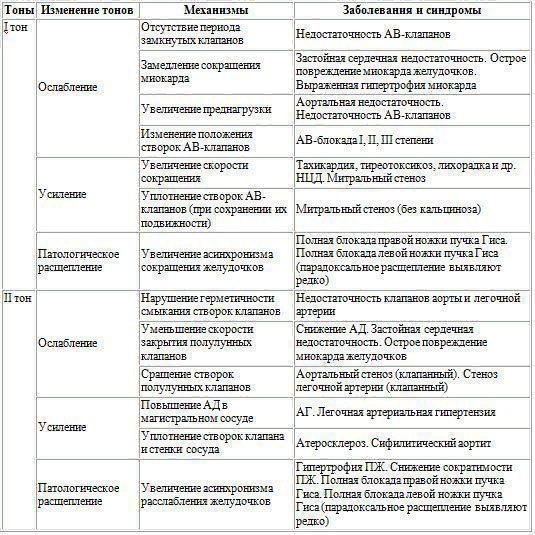

- •35. Тоны сердца: механизм образования I и II тонов, их характеристика в норме, места выслушивания. Причины усиления и ослабления тонов

- •36. Трехчленные ритмы сердца (ритм галопа, ритм перепела). Механизм образования. Диагностическое значение

- •37. Данные осмотра и пальпации области сердца и прилежащих областей в норме и патологии. Верхушечный толчок в норме и патологии. Сердечный толчок

- •38. Перкуссия сердца. Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. Границы отс и атс в норме и при патологии

- •39. Конфигурация сердца. Характеристика, причины образования патологических конфигураций. Топография органов на переднюю грудную стенку

- •40. Механизм образования шумов сердца. Классификация. Особенности аускультации

- •41. Систолические шумы: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения

- •42. Диастолические шумы: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения

- •43. Функциональные шумы сердца: причины, характеристика, классификация, отличие от органических шумов

- •44. Кардиалгия и стенокардия: причины, патогенез, особенности детализации при сборе анамнеза

- •45. Свойства артериального пульса в норме и патологии

- •46. Артериальное давление: основные факторы регуляции в норме и патологии. Методика измерения ад. Тонометрические фазы по Короткову

- •47. Нормальная экг: зубцы, интервалы, сегменты (критерии нормы). Критерии синусного ритма.

- •48. Стенокардия: определение, причины, характеристика болевого синдрома. Дополнительные методы исследования. Функциональные класса стенокардии напряжения

- •49. Инфаркт миокарда: определение, патогенез, клинические проявления. Лабораторная и экг-диагностика инфаркта миокарда

- •5. По осложнениям( осложненный, неосложненный).

- •50. Болевой синдром при окс. Дифференциальная диагностика со стабильными формами ибс. Неотложная помощь

- •51. Клинические варианты болевого синдрома при окс

- •52. Резобрционно-некротический синдром. Клиническая, лабораторно-инструментальные характеристики

- •53. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика им.

- •54 И 55. Экг-диагностика инфаркта миокарда с зубцом q в острой, подострой и рубцовых стадиях

- •56. Острая левожелудочковая недостаточность. Причины, патогенез. Гемодинамические нарушения. Симптоматология. Дополнительные методы диагностики

- •Вопрос 3. Клиника острой левожелудочковой недостаточности.

- •57. Острая правожелудочковая недостаточность: причины, нарушения гемодинамики, симптоматология

- •Вопрос 5. Клиника острой правожелудочковой недостаточности.

- •58.Синдром легочной артериальной гипертензии: причины, патогенез, дисфункция правых отделов сердца

- •59. Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность: причин, нарушение гемодинамики при диастолической и систолической дисфункции. Симптоматология застоя крови в малом круге

- •60. Хсн: определение, оценка тяжести хсн по функциональным классам Нью-Йоркской Ассоциацией Сердца и стадиям. Тест 6-минутной ходьбы. Шокс

- •Вопрос 2. Хроническая сердечная недостаточность. Жалобы, данные объективного обследования.

- •Вопрос 6. Лабораторная диагностика при синдроме хсн.

- •Вопрос 7. Инструментальная диагностика при синдроме хсн.

- •61. Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг

- •Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг

- •62. Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и наджелудочковые): причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии экг

- •63. Фибрилляция и трепетание предсердий: причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии на экг

- •64. Синдром митральной регургитации (недостаточность митрального клапана): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения, симптоматология, патогенез симптомов

- •65. Синдром митральной обструкции (митральный стеноз): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения, симптоматология, патогенез симптомов

- •66. Синдром аортальной обструкции (аортальный стеноз): причина, функциональная и и структурная перестройка системы кровообращения: симптоматология, патогенез симптомов

- •67. Синдром аортальной регургитации (недостаточность аортального клапана): причина, функциональная и структурная перестройка системы кровообращения: симптоматология, патогенез симптомов

- •68. Синдром артериальной гипертензии: клиническая симптоматика, методология обследование больного

- •69. Артериальная гипертензия: стратификация факторов риска, её значение

- •70. Симптоматические почечные артериальные гипертензии: причины, патогенез, симптоматология. Доп. Методы исследования

- •71. Симптоматические эндокринные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования

- •72. Эхокардиография: принцип метода, диагностические возможности, показания к исследованию. Структурно-функциональные критерии нормы ЭхоКг

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желудка и дпк

- •73. Жалобы и их патогенез у больного с заболеванием желудка и 12-перстной

- •74. Общий осмотр больных с заболеванием желудка. Поверхностная пальпация живота

- •75. Характеристика болей при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, хроническом гастрите

- •76. Синдром желудочной диспепсии

- •77. Симптоматология желудочного и кишечного кровотечения

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний тонкого и толстого кишечника

- •78. Жалобы и их патогенез при заболевании тонкого и толстого кишечника

- •79. Общий осмотр больных с заболеванием тонкого и толстого кишечника

- •80. Синдром кишечной диспепсии. Патогенез и симптоматика тонко- и толстокишечной диареи

- •81. Синдром гнилостной и бродильной диспепсии

- •82. Синдром мальдигестии

- •83. Синдром мальабсорбции

- •84. Запор. Причины, патогенез симптомов. Понятие о динамической механической (обтурационной) непроходимости. Методы диагностики.

- •85. Методика глубокой скользящей методической пальпации живота по Образцову и Стражеско

- •86. Копрологическое исследование

- •87. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •88. Синдром раздраженного кишечника: причины, патогенез симптомов

- •89. Симптоматология асцита. Методика и техника лапароцентеза, показания, осложнения

- •Обследование пациентов и смеиотика заболеваний поджелудочной железы и желчевыводящих путей

- •90. Жалобы и анамнез больных с заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы

- •91. Пальпация живота, симптомы, выявляемые при заболевании желчевыводящих путей

- •92. Пальпация живота, зоны и болевые точки, выявляемые при заболевании поджелудочной железы

- •93. Печеночная колика: причины, симптоматология. Дополнительные методы исследования

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний печени

- •94. Жалобы больных с заболеванием печени, их патогенез

- •95. Осмотр больных с заболеваниями печени, значимость перкуссии и пальпации печени

- •96. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха

- •97. Печеночная (паренхиматозная) желтуха

- •98. Подпеченочная (механическая) желтуха

- •99. Синдром портальной гипертензии. Причины и патогенез симптомов

- •100. Симптоматология асцита. Методика и техника парацентеза, показания, осложнения

- •101. Синдром холемии. Причины, патогенез симптомов

- •102. Синдром холестаза. Причины, патогенез симптомов

- •103. Синдром печеночной недостаточности. Причины, патогенез симптомов

- •104. Жалобы больных с заболеваниями системы мочеотделения

- •105. Осмотр больных с заболеваниями мочевыделительного тракта, значимость перкуторного и пальпаторного методов обследования

- •106. Проба по Зимницкому. Диагностическое значение

- •107. Проба Реберга в норме и при хронической почечной недостаточности

- •108. Общий анализ мочи в норме

- •109. Синдром нарушения мочеиспускания: полиурия, олигурия, анурия, поллакиурия, ишурия. Патогенез и диагностическое значение симптомов

- •110. Гематурия, лейкоцитурия: патогенез, диагностическое значение

- •111. Протеинурия, цилиндрурия, глюкозурия: патогенез, диагностическое значение

- •112. Острый гломерулонефрит. Отечный, гипертензионный и мочевой синдромы. Патогенез синдромов

- •4. Мочевой синдром:

- •113. Изменения анализа мочи при нефритах

- •114. Нефротический синдром: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика

- •115. Остронефритический синдром: симптомы, причины, патогенез, прогностическое значение, тактика обследования больного

- •116. Почечная колика: причины, симптомы, их патогенез. Дополнительные методы диагностики

- •117. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, симптомы. Мочевой синдром

- •118. Синдром острой почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика

- •119. Синдром хронической почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клинические проявления

- •120. Хроническая болезнь почек: причины, патогенетические механизмы и варианты течения болезни. План обследования больного

- •121. Лабораторная диагностика хронической почечной недостаточности

- •122. Классификация хбп по скф и уровню альбуминурии

- •123. Синдром хпн, клиническая и лабораторная диагностика, стадии

- •124. Лабораторная диагностика нефротического синдрома

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний эндокринной системы

- •125. Тиреотоксикоз: причины, симптоматология, патогенез симптомов, дополнительные методы диагностики

- •126. Симптоматология гипергликемии при сахарном диабете

- •127. Метаболический синдром: понятие, симптомы

- •128. Лабораторная диагностика сахарного диабета, методы оценки компенсации углеводного обмена

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний крови

- •129. Жалобы, анамнез и общий осмотр больных с заболеваниями крови

- •130. Лейкоцитарная формула в норме и при воспалении

- •131. Общеанемический синдром: клиника, классификация по тяжести и цп

- •132. Сидеропенический синдром: клиника, оак

- •133. B12 дефицитный синдром: клиника, оак

- •134. Геморрагический синдром

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний суставов

- •135. Жалобы больных с заболеванием суставов, анамнез заболевания, жизни. Осмотр и пальпация

- •136. Воспалительный суставной синдром (на примере ревматоидного артрита)

- •137. Дегенеративно-дистрофический суставной синдром

35. Тоны сердца: механизм образования I и II тонов, их характеристика в норме, места выслушивания. Причины усиления и ослабления тонов

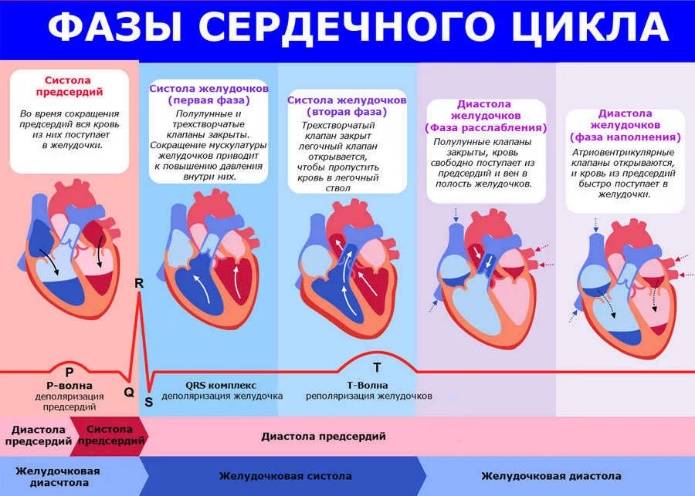

Кинематика сердца. Фазы систолы и диастолы.

Под кинематикой сердца понимается движение структур сердца и крови в полостях сердца и крупных сосудов во время сердечного цикла.

Систола желудочков состоит из трех периодов:

Фаза асинхронного сокращения (0,05-0,06 сек), во время которой уменьшается длина мышечных волокон, а также объем камер желудочков. При этом предсердно-желудочковые клапаны открыты, поэтому заметного увеличения внутрижелудочкового давления не происходит, возникает низкочастотное и низкоамплитудное колебание стенок желудочков.

Фаза изометрического сокращения (0,03 – 0,04 сек) энергичное сокращение миокарда желудочков приводит к закрытию атриовентрикулярных клапанов, значительному повышению внутрижелудочкового давления при неизменном объеме желудочков. Атриовентрикулярные клапаны и стенки (миокард) желудочков находятся в рывковом высокочастотном и высокоамплитудном колебании.

Период изгнания (0,24–0,32 сек), который включает фазу быстрого и медленного изгнания. При повышении давления в желудочках больше, чем в аорте и легочной артерии, клапаны в этих сосудах открываются и кровь начинает изгоняться с очень большой скоростью (быстрое изгнание), а затем с меньшей (медленное изгнание). В начале периода быстрого изгнания начальная часть аорты и легочной артерии выброшенной кровью рывково расширяются и приходят в колебательные вибрации.

Прекратившееся сокращение миокарда желудочков приводит к снижению внутрижелудочкового давления, и оно становится меньше, чем в выносящих сосудах. Этим градиентом давления захлопываются полулунные клапаны аорты и легочной артерии, остановка движения приводит в высокоамплитудные, большой частоты колебания створки клапанов и корни сосудов. Захлопывание полулунных клапанов отделяет систолу от диастолы и начинает возникать II тона и начало диастолы.

Диастола желудочков состоит из четырех периодов:

1. Фаза изометрической релаксации (0,05 – 0,10 сек) – интервал между началом закрытия клапанов аорты и легочной артерии до открытия предсердно-желудочковых клапанов. Рывковые вибрации структур сердца отсутствуют. В эту фазу происходит сокращение субэндо- и субэпикардиальных слоев миокарда, что обусловливает формирование шаровидной гелметрии левого желудочка, еще большему снижению давления в полости левого желудочка созданию градиента давления между предсердием и желудочком, открытию атриовентрикулярных клапанов, обеспечению присасывающего эффекта желудочков в период быстрого наполнения.

2. Фаза быстрого наполнения (0,09 – 0,11 сек) – интервал между открытием предсердно-желудочковых клапанов и сменой быстрого наполнения желудочков на медленное. В конце периода быстрого наполнения при прекращении растяжения объема желудочков возникают рывковые, низкой частоты и амплитуды колебания стенок.

3. Фаза медленного наполнения – время от начала резкого уменьшения скорости наполнения желудочков до начала систолы предсердий. Продолжительность зависит от частоты сердечных сокращений. Зависимость обратная, чем меньше частота сокращений, тем больше продолжительность периода. Существенных колебаний структур сердца нет.

4. Систола предсердий (0,09 – 0,16 сек) – время поступления крови в желудочек при сокращении предсердий. Возникает расширение желудочков внезапно поступающим объемом крови и низкочастотные колебания.

Компоненты I и II тонов, механизм возникновения III и IV тонов.

Тонами сердца - называются короткие отрывистые звуки, обусловленные колебательными вибрациями анатомических структур сердца и крови при ее перемещении через камеры сердца.

В норме во время сердечного цикла выслушивается два тона. I тон приходится на начало систолы желудочков, II – на начало диастолы.

I тон компоненты: клапанный (основной), который обусловлен колебанием створок и хорд атриовентрикулярных клапанов в момент их закрытия в фазе изометрического сокращения желудочков.

Мышечный, связан с вибрацией миокарда стенок желудочков в фазе изометрического, асинхронного сокращения и начале периода быстрого изгнания крови из желудочков. Громкость I тона зависит от амплитуды и частотой вибрируют створки атрио-вентрикулярных клапанов, напрягающийся миокард стенок желудочков.

Сосудистый, обусловлен колебанием начальных отделов аорты и легочного ствола при объемном растяжении их в начале периода быстрого изгнания.

Предсердный компонент сокращение предсердий в самом конце диастолы формирует вибрации миокарда, и они сливаются с вибрациями I тона.

II тон образуется клапанный компонент - колебаний, возникающих в начале диастолы при захлопывании створок полулунных клапанов аорты (аортальный компонент) и легочного ствола (легочный компонент).

Сосудистый компонент - эластических свойств этих сосудов.

Звучность компонентов зависит как от градиента давления в фазу изометрической релаксации между желудочками и сосудами (аорта, легочный ствол),

В норме у некоторых пациентов выслушивается еще физиологический III тон (низкой частоты, тихий, короткий), который начинается через 0,12 – 0,16 сек после начала II тона. Вибрацией стенок левого желудочка в конце фазы быстрого наполнения. Лучше выслушивается в положении лежа на спине и на левом боку в области верхушечного толчка.

Еще реже у здоровых лиц можно выслушать IV тон. Он связан с низкочастотными и низкоамплитудными колебаниями миокарда желудочков и предсердий в самом конце диастолы во время систолы предсердий, т.е. непосредственно предшествует I тону, являясь пресистолическим тоном.

Причины усиления и ослабления тонов сердца.

Причины усиления и ослабления I тона.

Ослабление обоих тонов сердца при поражении самого сердца, при снижении сократимости миокарда желудочков, при острой сердечной недостаточности, миокардитах, инфаркте миокарда, кардиосклерозе, тяжелой дистрофии миокарда, кардиомиопатии.

Состояние и толщина проводящей среды, прежде всего влияет на громкость звучности тонов сердца.

К экстракардиальным причинам ослабления тонов относят: чрезмерное развитие подкожно-жирового слоя, отечность кожи, подкожную эмфизему передней стенки грудной клетки, чрезмерную величину молочных желез у женщин, выраженное развитие мускулатуры груди, наличие опухоли передней грудной стенки в области сердца, значительную эмфизему легких, и гидроторакс слева, скопление в полости перикарда жидкости.

Экстракардиальными причинами усиления тонов являются тонкая грудная стенка, при приближении сердца к передней грудной стенке в результате давления сзади на сердце, например, при опухолях, исходящих из заднего средостения. Звучность обоих тонов гипертония, а именно физической нагрузке, нервном возбуждении, тиреотоксикозе, повышении тонуса симпатикуса при вегето-сосудистой дистонии.

Под ослаблением I тона В месте аускультации митрального клапана и/или трехстворчатого клапана изменяется нормальное соотношение громкости тонов: громкость первого тона становится меньше, чем второго, либо оба звучат одинаково. Громкость тонов сердца обусловлена вкладом компонентов тонов, следовательно ослабление или усиление I, II тонов необходимо рассматривать через вклад их компонентов.

Ослабление I тона на верхушке (недостаточность митрального клапана, и недостаточности аортального клапана, недостаточность трикуспидального клапана и клапана легочной артерии миокардит, кардиосклероз, инфаркт миокарда), из-за ослабления клапанного и мышечного компонентов.

Патогенез: В период изометрического сокращения систолы двустворчатый клапан не способен к полному смыканию створок и перекрытию атриовентрикулярного отверстия, поэтому ток крови, оказываемый на двухстворчатый клапан, аортальный клапан и стенку миокарда левого желудочка уменьшается. Створки митрального клапана вследствие рубцового сморщивания становятся менее способными к колебаниям, что ведет к большему ослаблению I тона на верхушке за счет клапанного компонента.

При недостаточности аортального клапана также отсутствует период замкнутой полости левого желудочка в фазу изометрического сокращения, следовательно мышечный и сосудистый компонент первого тона уменьшаются

При усилении I тона в месте аускультации митрального и реже трехстворчатого клапанов громкость I тона значительно преобладает (более чем в 2 раза) над громкостью II тона.

Усиление I тона на верхушке сердца характерно для стеноза левого атриовентрикулярного отверстия (желудочковой экстрасистолии, атриовентрикулярной блокаде)

Патогенез: скоростью изменения внутрижелудочкового давления в начале систолы. А также высокое давление в левом предсердии вследствие затруднения его опорожнения, т. е. большой градиент давления между левыми камерами сердца. Створки митрального клапана, закрываясь в фазу изометрического сокращения, получают очень большой силовой толчок. Этот толчок и формирует высокоамплитудные и высокочастотные колебания клапанного компонента первого тона, выслушиваемого на верхушке сердца.

Причины ослабления и усиления (акцент) II тона.

Ослабление II тона - уменьшение звучания II тона в сравнении с I или при одинаковой степени звучности обоих тонов на основании сердца (место аускультации аорты и легочной артерии).

При недостаточности аортального клапана. Патогенез: синдрома аортальной регургитации является полное либо частичное разрушение створок клапана, их рубцовое сморщивание и уменьшение площади. При отсутствии запирательной функции клапана, кровь через щель обратно вливается (регургитирует) из аорты в левый желудочек. Уменьшение площади створок клапана и отсутствие толчка крови на створки приводит к уменьшению звучности II тона на аорте. При полном разрушении створок второй тон на аорте может вообще не выслушиваться.

Ослабление II тона на легочной артерии при недостаточности клапана легочной артерии и сужении ее устья.

Усиление, акцент II тона. В норме у взрослых людей второго тона на аорте и на легочной артерии громкость их одинакова. Аорта лежит дальше, на давление выше, чем в легочной артерии, а она находится ближе. В детском и молодом возрасте нередко II тон на легочной артерии бывает более сильным, чем на аорте – акцент II тона на легочной артерии. Так как давление в аорте у детей ниже, чем у взрослых, да и легочная артерия расположена более близко к передней стенке грудной клетки (месту аускультации).

Акценте II тона на аорте, когда II тон на аорте значительно преобладает над I, и, кроме того, становится громче II тона легочной артерии, говорят об усилении.

Громкость зависит от силы толчка крови о створки клапанов аорты или легочной артерии в начале диастолы.

Акцент II тона на аорте наблюдается при артериальной гипертензии, при гипертонической болезни или при атеросклерозе аорты, (когда расширенная аорта и уплотняется ее стенка II тона может приобретать металлический оттенок).

Акцент II тона на легочной артерии наблюдается при гипертензии в легочной артерии и высоком давлении в малом круге кровообращения, например, при митральных пороках сердца, когда имеется застой крови в малом круге.

Первый тон – систолический слышится после продолжительной диастолической паузы. Второй тон, с которого начинается диастола, слышится после короткой систолической паузы. Кроме того, первый тон совпадает с верхушечным толчком и пульсовой волной сонной артерии..

III тон слышится как тихий, короткий звук в протодиастолу после II тона, а IV тон – в пресистолу, непосредственно перед I тоном в самом конце диастолы с такими же характеристиками звука, как и у III тона.

Характеристика аускультативной картины сердца у здорового человека.

Заключение о выслушивании сердца, как у здорового человека, так и при патологии строится по следующему плану:

Общая характеристика тонов сердца (сохранены / ослаблены / усилены).

Ритм правильный или неправильный.

Ритм двух или трехчленный.

Характеристика I тона на верхушке (его соотношение со II тоном, наличие расщеплений, раздвоений тона).

Характеристика II тона на основании (его соотношение с I тоном, наличие расщеплений, раздвоений тона, его акцента).

У людей со здоровым сердцем тоны сердца выслушиваются довольно громко (сохранены), воспринимаются без затруднения, как «ясные», отрывистые звуки. При тонкой грудной стенке возможно усиление обеих тонов, а при выраженном развитии мускулатуры, подкожно-жировой клетчатки допустимо их ослабление.

Ритм сердца в норме правильный - тоны ритмичные. Над всеми точками аускультации выслушивается два тона I и II – ритм двухчленный. Трехчленный ритм за счет III или IV тонов у здоровых лиц выслушиваются очень редко.

Необходимо запомнить, что оценка I тона проводиться только в точках аускультации митрального (верхушечный толчок) и трикуспидального (основание мечевидного отростка) клапанов. В то время как, II тон оценивается в местах аускультации аорты (второе межреберье у правого края грудины) и легочной артерии (второе межреберье у левого края грудины), т.е. на основании сердца.

Первый тон на верхушке сердца (первая, вторая точки аускультации по правилу «солнышка» или есть «По правилу 8») в сравнении со II более громкий (в 1,5–2 раза), продолжительный и ниже по частоте. Данное соотношение I тона со II на верхушке характеризуется как физиологическое или допустимо использование фразы - соотношение I и II тонов на верхушке сохранено. Возможно выявление расщепления и раздвоения I тона на выдохе.

Второй тон характеризуется на основании сердца, он в 1,5–2 раза громче, чем I, что выражается в заключении фразой: второй тон на основании имеет физиологическое соотношение с первым или второй тон на основании сохранен. Возможно выявление расщепления и раздвоения II тона на легочной артерии на вдохе.