- •Предисловие к третьему изданию

- •Содержание

- •Глава 1

- •Глава II

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава XII

- •Глава XIII

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •Глава XVI

- •Глава XVII

- •Глава XVIII

- •Глава XX дефекты нижней челюсти 311

- •Глава XXI

- •Глава XXII

- •Глава XXIII

- •Глава XXIV

- •Повреждения костей и мягких тканей лица,

- •Глава I

- •Глава 1 Общие сведения о неогнестрельных переломах челюстей у взрослых

- •Глава 1 Общие сведения о неогнестрельных переломах челюстей у взрослых

- •Глава II

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава III

- •Глава 3 Повреждения челюстей и зубов у детей

- •II Переломы ветви а Одиночные

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава 5 Неогнестрельные переломы скуловой кости и скуловой дуги Таблица 4 Субъективные и объективные симптомы повреждения скуловой кости и дуги (по ю. И. Вернадском)', 1985-1998)

- •Височный метод Gillis, Kilner, Stone (1927)

- •Подвешивание и вытяжение скуловой кости

- •Глава VI

- •Метод Гиппократа — п. В. Ходоровича

- •Метод г. Л. Блехмаиа-ю. Д. Гершуни

- •Глава 6 Вывихи нижней челюсти

- •Исходы привычных передних вывихов

- •Глава 6. Вывихи нижней челюсти задние вывихи

- •Методика устранения заднего вывиха

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •4) Тотальные или субтотальные дефекты носа (ринопластика по методу ф. М. Хитрова);

- •Глава XII

- •Показания к свободной пересадке кожи:

- •Глава XIII

- •Вестибулопластика по методу л. Ф. Корчак

- •Гингивоостеопластика по методу ю и Вернадского и е а Ковалевой

- •Гингивоостеопластика по в. А. Киселеву

- •Методика имплантации по в. В. Лосю

- •Глава XIV вровденные несращения губы и нёба (внгн)*

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Метод Миларда (Millard)-h. А. Козина

- •Метод л. В. Харькова (1987, а. С. 1526656)

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •7. Метод реконструкции губы и носа после неудачной пластики по поводу одно- или двустороннего асимметричного несращения губы (рис. 133)

- •III. Углубление преддверия рта после неудачного устранения двустороннего несращения верхней губы (рис. 135)

- •IV. Формирование фильтра с помощью свободного кожного трансплантата (рис. 136)

- •V. Формирование фильтрума за счет кожно-хрящевого трансплантата из ушной раковины (рис. 137)

- •VI. Устранение обширного дефекта красной каймы верхней губы (рис. 138)

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Методы радикальной (одноэтапной) ураностафнлопластики по ю. И. Вернадскому

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Двухэтапная пластика нёба по Во (Veau)

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава XV приобретенные дефекты и деформации нёба

- •Глава 15 Приобретенные дефекты и деформации неба

- •Глава XVI

- •Пластика встречными треугольными лоскутами по методу Serre-a. А. Лимберга

- •Операция по методу г. В. Кручинского

- •Операция по методу н. М. Александрова

- •Операция по методу Седилло (Sedillot)

- •Пластика губ филатовским стеблем и способом Бернарда (Bernard)-!!. И. Шапкина

- •Метод а. Э. Рауэра-н. М. Михельсона

- •Методика операции (по г. И. Паковичу)

- •Лечение врожденных деформаций и несращений кончика носа (по г. И. Паковичу)

- •Методика костнопластического исправления остаточных деформаций

- •Глава 16. Приобретенные и врожденные дефекты и деформации лица сторона запавшая, втянутая рубцами в

- •Устранение частичных дефектов носа Метод к. П. Суслова-г. В. Кручинского

- •Классификация Рубцовых деформаций шеи

- •Глава XVII

- •Подвешивание нижнего века с введением «раковины» (в модификации м. Э. Ягизарова)

- •Глава XVIII

- •Глава 18. Свищи слюнных желез и их выводных протоков

- •Метод с. М. Соломенного и соавторов

- •Глава XIX

- •Рассечение фиброзных спаек внутри сустава

- •Артропластика по методу в с. Йовчева

- •Артропластика по II методу г. П. И ю. И. Вернадских (а с №623549, рис 250)

- •Глава 19. Контрактуры нижней челюсти и анкилозы височно-нижнечелюстных суставов

- •Послеоперационное ведение больного

- •Глава XX

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Устранение небольших сегментарных дефектов тела нижней челюсти впереди ее угла

- •Глава XXI

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Горизонтальная остеотомия ветви челюсти

- •Вертикальная остеотомия тела челюсти

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Межкортикальная остеотомия угла и ветви челюсти по г. Г. Митрофанову и в. В. Рудько

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Исход хирургического лечения прогении

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Основные виды хирургических вмешательств при открытом прикусе

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •II вариант подслнзистм операции

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава XXII

- •Глава XXIII начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава 23. Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава 23 Начала черепно челюстью лицевой хирургии

- •Глава 23 Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава XXIV

- •I период (1918-1920)

- •II период (1921-1930)

- •III период (1931-1940)

- •IV период - годы великой отечественной войны (1941-1945)

- •V период (1946-1958)

- •VI период (1959-1962)

- •VII период (1963-1990)

- •VIII период (1991-1998)

- •Раздел I

- •Раздел II обезболивание челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел III удаление зубов

- •Раздел IV воспалительные процессы в челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел V опухоли челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел VI травматология челюстно-лицевой области

- •Раздел VII

- •Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области

Исход хирургического лечения прогении

При оценке исхода лечения нужно учитывать не только соотношение челюстей, но и высоту нижней трети лица, форму углов нижней челюсти, а также подбородочного и среднего отделов лица

Добиться нужных пропорций лица можно только в том случае, если больному, помимо основной операции (на теле и ветви челюсти) будут произведены еще и дополнительные корригирующие операции (контурная пластика, резекция тела нижней челюсти в области подбородка или углов челюсти и т п )

Рецидив прогении может наступить в результате недостаточно полного контакта между фрагментами челюсти, изменения направления тяги жевательных мышц или вследствие макроглоссии

По имеющимся данным, недостаточная адаптация костных поверхностей ветви челюсти может привести к открытому прикусу и явиться причиной раннего рецидива — сразу же после снятия межчелюстной фиксации

Ввиду непрочности молодой костной мозоли тяга жевательных мышц приводит к смещению фрагментов кости Это чаще наблюдается после операций, осуществляемых на ветви «вслепую» и в горизонтальном направлении, в частности после операции Kosteeka верхний фрагмент может сместиться вперед и вверх (под действием височной мышцы) и потерять контакт с нижним фрагментом

Так как макроглоссия способствует возникновению рецидивов прогении, открытого прикуса или ложного сустава на месте остеотомии тела челюсти, некоторые авторы рекомендуют уменьшать язык (резецируя часть его одновременно с осуществлением остеоэктомии в области тела челюсти) (рис 295)

Недостаточная результативность операции в косметическом отношении обусловливается тем, что после нее на лице создается избыточное количество ткани, собирающейся в «гармошку» в результате уменьшения нижней челюсти Особенно это выражено у полных больных пожилого возраста

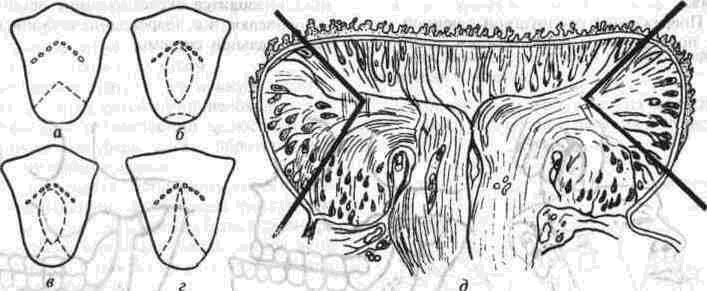

Рис 295 Схемы резекции языка при макроглоссии, обусловливающей чрезмерное развитие нижней челюсти или открытый прикус

а - клиновидная резекция кончика языка по Reinwald, б - частичная резекция спинки и кончика языка по Pichher, то же по Obwegesser, г — то же по KOle, д — резекция боковых отделов языка по Meige

Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

Некоторые авторы рекомендуют наряду с ос-теоэктомией производить подтягивание отвиса ющих щек Однако сделать это трудно из-за трав матичности указанных вмешательств и большой продолжительности такой «сдвоенной» операции Поэтому более целесообразно проводить операцию подтягивания щек в ранние сроки после остеоэктомии, т е в молодом возрасте, когда излишки кожи и подкожной клетчатки щек относительно невелики и быстро исчезают

Для предупреждения развития сопутствующей деформации верхней челюсти и рецидива прогении П А Лозенко (1989) рекомендует производить остеотомию в возрасте 12-13 лет, т е сразу же после формирования постоянного прикуса, прибегнув к методике, предусматривающей применение вышеописанного им (рис 291) «паза» и «зацепа», можно и у взрослых способствовать профилактике рецидива деформации, что можно было наблюдать у 162 его пациентов

И М Мигович, Ю. В Вовк (1998) разработали новый метод лечения прогении (патент Украины, №95125520), примененный у 17 больных, отдаленные результаты его применения они продолжают изучать

ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС

По данным литературы, открытый прикус (mordex apertus) встречается у 1 7% детей, причем чаще в старшем возрасте, чем в младшем Этот вид прикуса составляет 1-2% от общего числа его нарушений

Этиология и патогенез

Открытый прикус обычно связывают с рахитом, недоразвитием межчелюстной кости, вредными привычками, недостаточной биологической потенцией к прорезыванию, что выражает ся ретенцией зубов или слишком поздним их прорезыванием Большое значение имеет нару шение носового дыхания в раннем детском возрасте (П Ф Мазанов, 1965)

Открытый прикус является не еамостоятель ной нозологической формой заболевания, а лишь симптомом одного из многих нарушений зубо-челюстной системы Так, он может возникнуть в результате недоразвития одного из альвеолярных отростков (верхней или нижней челюсти) или обоих одновременно

Открытый прикус может быть симптомом чрезмерного развития и выступания вперед всей верхней или нижней челюсти или только ее фронтального отдела Во всех этих случаях откусывать пищу невозможно из за отсутствия контакта между фронтальными зубами Таким обра

355

зом, при открытом прикусе отсутствует контакт между передними и боковыми зубами как по вертикали, так и по горизонтали

Выделяют 4 формы открытого прикуса

I — возникший на почве деформаций фронтального отдела верхней челюсти,

II - вызванный деформацией дистального отдела верхней челюсти,

III - обусловленный деформацией нижней челюсти,

IV - возникший вследствие деформации обеих челюстей

Клиника

Клиника открытого прикуса характеризуется тем, что при смыкании зубов образуется более или менее выраженный вертикальный щелевид-ный зазор между фронтальными и боковыми зубами верхней и нижней челюсти

Клиническая картина в значительной мере определяется протяженностью щели в вертикальном и горизонтальном направлениях. В зависимости от вертикального размера различают 3 степени величины щели'

1) до 2 мм,

2) от 3 до 5 мм;

3) 5 мм и более.

По протяженности тоже выделяют 3 формы щели.

I Не артикулируют все фронтальные зубы или их часть,

II Не артикулируют фронтальные зубы и премоляры,

III Артикулируют только вторые моляры

В результате указанных изменений рот у боль ного открыт или полуоткрыт, губы не смыкают ся. Фронтальные зубы зачастую носят более или менее выраженные признаки гипоплазии Линия режущих краев фронтальных зубов вогнута При этом открытый прикус может быть обусловлен вогнутостью как одной (верхней или нижней) окклюзионной кривой, так и обеих

Отмечается чрезмерное развитие альвеоляр ных отростков в боковых отделах челюстей и не доразвитие в переднем отделе, особенно межче люстной кости

Степень разобщения зубов во фронтальном участке может доходить до 1 5 см и более Верх няя губа в некоторых случаях принимает вытянутое положение, нижняя губная складка сгла жена, так как больные усиленно стремятся скрыть свой недостаток, пытаясь прикрыть рот

В других случаях, при бездействии круговой мышцы рта, верхняя губа может быть укороченной, недоразвитой и уплощенной При этом ротовая щель зияет и имеет овальные очертания, что обусловливает неясность речи и брыз-гание слюной во время разговора.

356

Постоянная сухость слизистой оболочки де сен и языка приводит к их хроническому воспа лению

Такие больные замкнуты, застенчивы, ощущают собственную неполноценность.

Нарушение окклюзии и артикуляции приводит к значительному нарушению функции жевания — невозможности откусывания и затруднению при дроблении и размалывании пищи.

По данным мастикациографии, у всех обследованных больных общий период жевания и ко личество жевательных волн увеличены.

Период первоначального дробления пищи (в норме равный 1-2 с) у больных длится от 3 до 10 с, а продолжительность жевательного периода (в норме 14 14 5 с) возрастает до 44 сек.

В результате жевательной дисфункции при сочетании открытого прикуса с деформацией обеих челюстей потеря эффективности жева ния достигает 75 8%, при сочетании открыто го прикуса с деформацией верхней челюсти она снижается на 62.1%, а при его сочетании с де формацией нижней челюсти — на 47 94% По теря жевательной эффективности у разных больных колеблется от 27 до 88% (М Б Сума нов, 1969)

Нарушение жевательной функции приводит к различным желудочнокишечным расстройствам (примерно у 30% больных)

Больные жалуются на нарушение акта жева ния (откусывание и пережевывание пищи), не-зстетический внешний вид из за удлинения нижней трети лица.

При сочетании открытого прикуса с проге-ниеи больных удручает обусловленное выступа-нием подбородочного отдела хищное выражение лица

Нередко они ощущают сухость во рту в результате преобладания ротового, а не носового дыхания Кроме того, больные предъявляют жалобы на обильное отложение зубного камня в области бездействующих (не смыкающихся с антагонистами) зубов

Диагностика

Диагностика открытого прикуса должна про водиться с учетом необходимости выявления и других, сопутствующих либо вторичных зубо-челюстных деформаций, чтобы, опираясь на такой развернутый диашоз, врач мог определить перспективу консервативного и хирургического лечения При этом целесообразно руководство ваться классификацией П. Ф Мазанова, который выделяет 4 формы открытого прикуса

I — открытый прикус, сочетающийся с не доразвитием или деформацией переднего отдела альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти,

II — открытый прикус, сочетающийся с ниж-нечелюстнои прогнатией;

III - открытый прикус, сочетающийся с верхнечелюстной прогнатией,

IV -смешанная форма, при которой открытый прикус сочетается с аномалией развития одной или обеих челюстей, альвеолярных отростков и зубов Affl. Клементов (1957) рекомендует еще различать 3 степени каждой формы открытого прикуса.

1) расстояние между первыми верхними и нижними резцами меньше 0 5 см,

2) данное расстояние составляет от 0 5 до 0.9см,

3) расстояние между резцами 1 см и более, но без признаков начала артикуляции зубов.

Эта классификация отличается от остальных тем, что охватывает все виды открытого прикуса, в том числе и в качестве компонента более сложной деформации всей зубо челюстной системы.

Для определения расстояния между резцами-антагонистами А. В Клементов предлагает пользоваться треугольной пластинкой из плексигласа с нанесенной шкалой (рис 263)

Лечение

Лечение открытою прикуса может быть кон сервативным (ортодонтическим), хирургическим и комбинированным в зависимости от возраста больного, характера и степени выраженности деформации Так, в раннем детском возрасте ле чение обычно ортодонтическое, причем его метод зависит от возраста ребенка и клинической картины

В период молочного прикуса, например, при бегают к профилакшческим мероприятиям, на правленным на уменьшение действия патогене тического фактора (рахит, вредные привычки и т п ) Для этого, кроме общих терапевтических воздействии, применяют специально разработанную миогимнастику и подбородочную пра щу с эластическим вытяжением снизу - вверх.

В период сменного прикуса, помимо миогим-настики, используют биологические и аппарат ные методы лечения, повышающие прикус ко ронки (например, на шестые зубы) или каппы и т.д

У детей старшего возраста (во второй половине сменного и в период постоянного прику-сов) лечебные мероприятия должны быть на правлены на усиление развития переднего отрезка альвеолярных отростков- межчелюстное вытяжение по 3 Ф Василевской, стачивание контактных «точек» у артикулирующих дубов, пру жинящую дугу Энгля и т д.