- •Физиология растений

- •Учебное издание

- •Isbn 5-06-001604-8

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Устойчивость растений к низким температурам 14.5. 14.6. 14.7.

- •Глава 14

- •Строение растительной клетки

- •(Лецитин и др.) субъединица белок фермента

- •Структуры растительных клеток

- •Органы, ткани, функциональные системы высших растений

- •Отложение в запас

- •Глава 2

- •Канализированная связь

- •Гормональная регуляция

- •Генетическая система регуляции

- •18S 5,8s 28s Интрон

- •Электрофизиологическая регуляция

- •2.6. Электрофизиологическая регуляция

- •Электротонические поля и токи • растительном организме

- •Потенциал действия (пд)

- •3.1. Общее уравнение фотосинтезв

- •1 А хлорофилл ° 1/l ° *

- •I "'хЛОрОфИлл

- •3.1. Общее уравнение фотосинтеза

- •Пигменты пластид

- •Триплетное возбужденное состояние

- •Синглетное возбужденное состояние

- •Фотосистема II

- •Путь углероде в фотосинтезе (темновая фаза фотосинтеза)

- •Iifpokchcoma

- •Регуляция фотосинтеза на уровне листа

- •Механические ткани

- •2Хема клеточного строения листа дву-юльных

- •I tier

- •Регуляция процессов фотосинтеза в целом растении

- •Синтез гормонов в тканях стеблей, корней, плодов нт. Д.

- •3.6. Экология фотосинтеза

- •3.6. Экология фотосинтеза

- •Фотосинтез, рост 4 продуктивность растений

- •Космическая роль растений

- •Сопряженная эволюция типов обмена веществ и среды обитания

- •Общее уравнение дыхания

- •4.1. Общее уравнение дыхания

- •4.1. Общее уравнение дыхания

- •Снон—соон изолимонная кислота

- •Взаимосвязь различных путей диссимиляции глюкозы

- •Дыхательная электронтранспортная цепь и окислительное фосфорилирование

- •Альтернативная оксидаза

- •Сукцинил--СоА

- •Световые реакции фотосинтеза

- •Возраст листьев, дни

- •И свойства чистой воды

- •3,I чонсr fiHa ci к'„ 'I

- •5.4. Механизмы лередвижении воды по растению

- •5.4. Механизмы передвижения врды_по_растению

- •I Мир растений 1

- •Растения

- •Процессы y растений

- •Пути ассимиляции аммиака

- •Глутаминовая кислота

- •Аепарапшовая кислот а

- •Неорганический низкомолекулярныи высокомолекулярный

- •_ Трансфераза _

- •Механизмы поглощения ионов растительной клеткой

- •Радиальный и ксилемный транспорт элементов минерального питания

- •Влияние внешних и внутренних факторов на минеральное питание растений

- •Активность и минеральный состав растений

- •6 12. Экология минерального питания

- •Ние рН на доступ-минеральных ;нтов для расте-(по с. J. Pratt,

- •7,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Очень кислые Слабо кислые

- •6.12. Экология минерального питания __ 273

- •Voop -bop

- •Питание насекомоядных растений

- •За счет собственных органических веществ

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Функционирование специализированных секреторных структур у растений

- •Глава 10

- •Структура и синтез рнк

- •Структура и синтез белков

- •К&трилцрякии шсгимл.

- •10.2. Самосборка и биогенез клеточных структур

- •10.2. Самосборка и биогенез клеточных структур

- •1Ема фаз митоза I. С. Ledbetter, к. R. Irter, 1970)

- •Этапы онтогенеза высших растений

- •Протодерма

- •Концентрации, мг/л

- •Влияние факторов 1нешней среды на рост растений

- •Физиология размножения растений

- •Использование вегетативного размножения в растениеводстве

- •Глава 13

- •13.2. Внутриклеточные движения

- •IV. Ростовые движения (удлинение осевых органов, кру- говые нутации, тропизмы: фото-, гео-, тигмо-, хемо-, термо- и т. Д., ростовые настии: фото-, термо-, гигро-).

- •V. Тургорные движения (движения устьиц, медленные тур- горные движения — настии, быстрые тургорные движения — сейсмонастии).

- •Локомоторный способ движения у жгутиковых

- •13.3.1 Таксисы

- •13.5. Ростовые движения

- •Медленные тургорные настические движения

- •Быстрые тургорные движения (сейсмоностии)

- •Глава 14 механизмы защиты и устойчивости у растений

- •Способы защиты и надежность растительных организмов

- •Засухоустойчивость и устойчивость к перегреву

- •Устойчивость к недостатку кислорода

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

6 12. Экология минерального питания

269

S.9

Ние рН на доступ-минеральных ;нтов для расте-(по с. J. Pratt,

1на горизонтальных обозначает раст-ость соединений, ая прямо связана с тностью соедине-поглощаемого рази в ионной форме

I

Железо I

Марганец I

Бор I

Медь и цинк

Азот I

Фосфор

I

Калий 1

Кальций I

Магний I

Сера I

1

I I

I I I

I I I

1 1

I I

I I I

Молибден

7,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Очень кислые Слабо кислые

8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 ,. Л .. '

Слабо щелочные Сильно щелочные

ральных элементов в почве, также активно воздействуют на ее минеральный состав и кислотность, продуцируя, например, масляную и молочную кислоты. С корневыми выделениями связано явление почвоутомления при монокультуре сельскохозяйственных растений (накопление в почве не только самих выделений в повреждающих количествах, но и болезнетворных организмов). Поэтому учет особенностей соединений, секрети-руемых корнями, существен при планировании смены культур в севооборотах.

Таким образом, фотосинтез влияет на минеральное питание растений не только косвенно как поставщик соединений, необходимых для роста корня, его метаболизма, но и непосредственно — в форме корневых выделений. Кроме того, еще в работах Д. Н. Прянишникова было показано, что интенсивность поглощения аммония в качестве источника азота непосредственно определяется обеспеченностью корней углеводами.

Содержание воды в почве — важный фактор, влияющий на интенсивность роста корней и доступность минеральных элементов. При плохом водоснабжении корни в поисках воды проникают глубоко в почву до зоны ее достаточного увлажнения или даже до грунтовых вод. Дефицит минеральных веществ в почве также приводит к сильному развитию корневой системы, и наоборот, хорошее почвенное питание или гидропонные условия замедляют ее развитие и большая часть пла

6.12.2

стических веществ, синтезируемых растением, может расходоваться на образование ассимилирующей поверхности и товарной части урожая. Однако при ухудшении условий это может

отрицательно сказаться на развитии растения.

Поглощение минеральных веществ в течение онтогенеза Минеральное определяется биологическими особенностями растения. Так, растений яровые злаки азот, ф0сфор и калий наиболее активно погло-

в онтогенезе щают в первые 1,5 месяца роста. За это время овес накапливает более 70% калия, 58% кальция, а магний поглощается с одинаковой скоростью до созревания зерна. У гороха, обладающего длительным периодом цветения и образования плодов, все элементы в течение онтогенеза поступают равномерно.

У многих растений усвоение минеральных веществ усиливается в период цветения — образования семян. Как следует из данных табл. 6.3, земляника, формирование ягод у которой продолжается около трех недель, за время плодоношения накапливает около половины азота, фосфора и калия, поглощаемых в течение вегетационного периода. За время цветения у льна (10—12 дней) количество золы в надземной части удваивается, а содержание азота, фосфора и калия возрастает в 3 — 4 раза.

Таблица 6.3. Поглощение элементов минерального питания (в % от максимума) растениями земляники (по Б. А. Рубину, 1976)

Дата наблюдения |

Фаза вегетации |

N |

Р |

К |

8 VI |

Начало цветения |

20 |

23 |

16 |

30 VI |

Начало плодоношения |

39 |

37 |

37 |

24 VII |

Конец плодоношения |

62 |

77 |

73 |

26 IX |

Конец вегетации |

100 |

100 |

100 |

Элементы, участвующие в синтезе лабильных органических соединений, весьма активно поглощаются растениями на ранних этапах онтогенеза со скоростью, превышающей накопление сухого вещества. Поэтому проростки и молодые ткани содержат много азота, фосфора, калия и магния. Эти элементы в дальнейшем могут легко перераспределяться из более старых листьев в более молодые и в конусы нарастания. Такая картина, в частности, наблюдается у яровых злаков. В первые недели вегетации относительное содержание азота, фосфора и калия у них возрастает благодаря относительно более высокой скорости поглощения по сравнению со скоростью роста. После завершения фазы кущения чрезвычайно интенсивно растет стебель, что приводит к резкому снижению относительного содержания этих элементов в сухом веществе вследствие эффекта «разбавления». После колошения, в период развития и созревания колоса, содержание азота, фосфора и калия в расчете на целое растение почти не меняется, однако в органах происходит значительное перераспределение элементов и больйше количества азота, фосфора переносятся из листьев и стеблей в зерновки.

Относительное содержание кальция, марганца, железа и бора, наоборот, выше в более зрелых частях и более старых растениях, так как их соединения прочнее связаны с цитоплазмой и мало используются вновь; при недостатке этих элементов в среде питания в первую очередь страдают молодые листья и конусы нарастания.

В естественных биоценозах поглощенные из почвы соединения частично возвращаются с опавшими листьями, ветками, хвоей. С убранным урожаем сельскохозяйственных растений поглощенные вещества из почвы устраняются. Величина выноса минеральных элементов зависит от вида растения и от урожайности, а у одной и той же культуры еще и от почвенно-кли-матических условий. Овощные культуры, картофель, многолетние травы выносят больше элементов питания, чем зерновые. Например, вынос кальция с одной тонной продукции составляет у зерновых 10 кг, картофеля, кормовой и сахарной свеклы—30 — 40, у капусты—60 кг.

Для предотвращения истощения почвы и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо внесение удобрений. Сопоставляя количество элементов в почве и растении с величиной урожая, Ю. Либих, как уже отмечалось, сформулировал закон минимума (или закон ограничивающих факторов). Согласно этому закону величина урожая определяется прежде всего количеством в почве того элемента, который находится в относительном минимуме. Увеличение содержания этого элемента в почве за счет внесения удобрений будет приводить к возрастанию урожая пропорционально вносимым дозам до тех пор, пока в минимуме не окажется другой элемент.

Этот закон, справедливый в условиях внесения моноудобрений, трансформировался в представление о критических периодах у растений по отношению к тому или иному минеральному элементу, т. е. периодах более высокой чувствительности растений к недостатку конкретного элемента минерального питания на определенных этапах онтогенеза.

В настоящее время стало ясно, что высокие и устойчивые урожаи без снижения плодородия почвы можно получить лишь при комплексном подходе к химизации сельского хозяйства, разработке и совершенствовании систем удобрений.

Система удобрений — это программа применения удобрений в севообороте с учетом растений-предшественников, плодородия почвы, климатических условий, биологических особенностей растений и сортов, состава и свойств удобрений. Система удобрений создается с учетом круговорота веществ и их баланса в земледелии. Баланс питательных веществ учитывает поступление их в почву (с удобрениями), суммарный расход на формирование урожаев и непродуктивные потери из почвы. Впервые баланс элементов питания для нашей страны был составлен Д. Н. Прянишниковым (1937). Необходимое условие функционирования системы удобрений — предотвращение загрязнения окружающей среды вносимыми в почву химическими соединениями.

Классификация удобрений

Определить минеральный состав почвы и растения помогают химические методы. Они дают общее представление о количестве минеральных соединений, имеющихся в почве и поглощаемых растениями. Доступность для растений необходимых элементов и другие задачи решаются в экспериментальных условиях с привлечением вегетационного и полевого методов.

В условиях вегетационного метода растения выращивают на водных растворах исследуемых минеральных солей (водные культуры) или соли вносят в песок (песчаные культуры) или в почвы различного состава (почвенные культуры). Условия освещенности, температуру воздуха и температуру в зоне корней, влажность и другие параметры регулируют в заданном автоматическом режиме. Для изучения механизмов поглощения, превращения и транспорта в растении минеральных элементов в условиях вегетационного опыта широко применяют радиоактивные изотопы фосфора (32Р), калия (g6Rb)i, серы (35S), 14С02, тяжелый азот (15N) и др. Поскольку вегетационные опыты проводят в условиях небольшого объема раствора или субстрата (до 10 кг) с ограниченным числом растений, их результаты проверяют в полевых условиях (полевой метод), после чего они могут служить основой рекомендации для использования в практике сельского хозяйства.

Одновременно совершенствуются методы листовой диагностики потребности растений в элементах питания по экспресс-анализам клеточного сока листьев и методы химического анализа элементов в почвах.

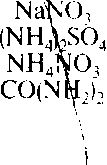

Удобрения подразделяют на минеральные и органические, промышленные (азотные, калийные, фосфорные, микроудобрения) и местные (навоз, торф, зола), простые (содержат один элемент питания — азотные, калийные, борные, молибденовые, марганцевые) и комплексные (содержат два или более питательных элементов). Среди комплексных удобрений выделяют сложные и комбинированные. Сложные удобрения в составе одного химического соединения содержат два или три питательных элемента, например калийная селитра — KN03, аммофос — NH4H2PO4 и др. Одна гранула комбинированных удобрений включает два или три основных элемента питания в виде различных химических соединений (например, нитрофос, нитроаммофоска и др.).

Азотные удобрения. Единственным естественным источником накопления запасов азота в почве является фиксация азота атмосферы микроорганизмами. Азот, вынесенный с урожаем, частично возвращается в почву с навозом. Большое значение имеет применение азотных удобрений, которые дают наибольшие прибавки урожая.

Азотные удобрения делятся на четыре группы:

Нитратные удобрения (селитры) содержат азот в нитратной форме — NaN03, Ca(N03)2. Физиологически щелочные удобрения, эффективные на кислых почвах.

1 Рубидий использ ют как элемент с близкими калию свойствами.

■