- •Биология с основами экологии: практический курс

- •Практическое занятие №1. Уровни организации живой материи. Неклеточные и клеточные формы жизни.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV.Ход работы:

- •Живые организмы

- •Клеточное строение организмов

- •Прокариоты

- •Эукариоты

- •Мембрана

- •Органеллы общего назначения

- •Основные функции эпс:

- •Основные функции комплекса Гольджи:

- •Основные функции лизосом:

- •Функции пластид:

- •Органеллы специального назначения

- •1) Ядерная оболочка; 2) ядерный сок; 3) ядрышки; 4) хроматин.

- •1. Ядерная оболочка.

- •2. Ядерный сок (кариоплазма, кариолимфа).

- •3. Ядрышко.

- •4. Хроматин.

- •Химический состав клетки

- •Самостоятельная работа

- •Сравнительная характеристика растительных и животных клеток

- •Литература:

- •Практическое занятие №2. Структурно-функциональная организация биологических тканей, их классификация. Эпителиальные и соединительные ткани.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Классификация тканей растений

- •Классификация тканей животных Животные ткани

- •Эпителиальные Соединительные Мышечные Нервная

- •1.Эпителиальная ткань.

- •Классификация эпителиальной ткани (по морфологическим признакам)

- •Классификация эпителиальной ткани (по функциям)

- •2. Соединительная (опорно-трофическая) ткань. Соединительная ткань

- •Общее в строении:

- •Самостоятельная работа

- •Литература

- •Практическое занятие №3. Структурно-функциональная организация мышечной и нервной ткани. Регенерация органов и тканей.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Поперечно-полосатые мышечные ткани

- •Сердечная мышечная ткань

- •Гладкая (неисчерченная) мышечая ткань

- •Сравнительная характеристика мышечных тканей.

- •Нервная ткань

- •Регенерация органов и тканей.

- •Самостоятельная работа

- •Литература

- •Практическое занятие №4. Молекулярные и надмолекулярные основы наследственности. Биосинтез белка в клетке.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Строение и функции нуклеиновых кислот

- •Структура днк

- •Строение и виды рнк

- •Химическая и структурная организация хромосом

- •Хромосомы обеспечивают:

- •Понятие о кариотипе

- •Генетический код и его свойства

- •Биосинтез белка

- •Транскрипция

- •Трансляция

- •Самостоятельная работа

- •Основная литература:

- •Дополнительная литература:

- •Практическое занятие №5. Размножение живых организмов и его формы. Бесполое размножение. Амитоз. Митоз и его биологическая роль.

- •Размножение живых организмов и его формы

- •Бесполое размножение

- •Деление клеток

- •Митотический цикл

- •Деление клеток

- •Литература

- •Практическое занятие №6. Половое размножение. Гаметогенез. Мейоз, его биологическая роль.

- •II.Контрольные вопросы:

- •Половое размножение

- •Сравнительная характеристика сперматогенеза и овогенеза

- •Практическое занятие № 7 Биология развития: онтогенез, его периодизация, основные закономерности эмбриогенеза.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Ход работы.

- •IV. Оснащенность занятия:

- •Онтогенез и его периодизация.

- •Периодизация онтогенеза.

- •I. Эмбриональный период.

- •Литература

- •Практическое занятие № 8 Основные закономерности наследования признаков Моно- и полигибридное скрещивание.

- •II. Контрольные вопросы:

- •Наследование признаков при моногибридном скрещивании

- •Наследование признаков при неполном доминировании

- •Наследование признаков при дигибридном скрещивании

- •Самостоятельная работа задачи на моногибридное скрещивание

- •Задачи на дигибридное и полигибридное скрещивание

- •Задачи на неполное доминирование

- •Практическое занятие № 9 Основные закономерности наследования признаков, сцепленных с полом.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Сцепление генов и кроссинговер.

- •Основные положения хромосомной теории наследственности.

- •Наследование признаков, сцепленных с полом

- •Самостоятельная работа

- •I. Решить задачи на наследование признаков, сцепленных с полом

- •II. Решить задачи на сцепление генов и кроссинговер

- •Литература

- •Методы генетических исследований человека

- •II. Контрольные вопросы:

- •IV. Ход работы:

- •Генеалогический метод

- •1. Составление родословной

- •2. Генеалогический анализ

- •I. Аутосомно-доминантный тип наследования.

- •II. Аутосомно-рецессивный тип наследования

- •III. Наследование признаков, сцепленных с полом

- •Близнецовый метод

- •Методы дерматоглифики

- •В дерматоглифике различают ряд разделов:

- •Дерматоглфические признаки на ладони.

- •Цитогенетический метод исследования

- •Исследование полового хроматина

- •Исследование морфологических особенностей хроматина нейтрофилов (полиморфноядерных лейкоцитов)

- •Исследование хромосом

- •Распределение хромосом на 7 групп согласно классификации Patau (1961)

- •Популяционно-статистический метод.

- •Нарушения равновесия генов в популяциях

- •Другие методы генетического исследования человека. Биохимические методы

- •Методы генетики соматических клеток

- •3) Гибридизация и 4) селекция.

- •Иммуногенетические методы

- •Показатели влияния наследственности (н) на некоторые морфофизиологические признаки, физические качества и некоторые способности человека (Сологуб е.Б., Таймазов в.А., 2000; Москатова а.К., 1983)

- •Примеры конкордантности по некоторым признакам и заболеваниям у монозиготных (мз) и дизиготных (дз) близнецов (Сологуб е.Б., Таймазов в.А., 2000; Лильин е.Т., 1990)

- •Основная литература

- •Дополнительная литература:

- •Практическое занятие № 11 Изменчивость и ее формы: модификационная, комбинативная, мутационная. Виды мутации. Понятие о наследственных заболеваниях.

- •II.Контрольные вопросы:

- •Изменчивость

- •Изменчивость индивидуальная групповая

- •Генотипическая (наследственная) изменчивость

- •Мутации по характеру изменения генома

- •Геномные мутации

- •Полиплоидия

- •Анеуплоидия

- •3. Решить задачи:

- •Литература

- •Практическое занятие № 12 Популяция как элементарная единица эволюции. Особенности популяционной структуры человечества.

- •II. Контрольные вопросы:

- •Популяция как элементарная единица эволюции

- •Генетические процессы в больших популяциях Идеальные (большие) популяции подчиняются закону Харди-Вайнберга. В популяционной генетике основными являются понятия частоты генов и частоты генотипов.

- •Генетические процессы в малых популяциях

- •Генетические процессы в малых популяциях

- •Практическое занятие № 13 Возникновение жизни на Земле. Современные представления об антропогенезе.

- •II. Контрольные вопросы:

- •Определение понятия “жизнь” Теории возникновения жизни на Земле

- •Происхождение жизни

- •Гипотезы вечности жизни

- •Гипотезы самозарождения

- •Эволюционная теория возникновения жизни на Земле

- •Абиогенный синтез органических веществ

- •Возникновение фазово-обособленных открытых систем

- •Эволюция протобионтов (первых живых существ)

- •Современные представления об антропогенезе

- •Дриопитеки

- •Движущие силы антропогенеза

- •Человеческие расы

- •Практическое занятие № 14 Основные среды жизни

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV.Ход работы:

- •Водная среда жизни

- •Наземно-воздушная среда жизни

- •Химический состав сухого атмосферного воздуха у земной поверхности

- •Почва как среда жизни

- •Экологические группы почвенных организмов.

- •Живые организмы как среда жизни

- •Литература

- •Практическое занятие № 15 Биосфера, ее структура и функциональная целостность. Биогеохимический круговорот веществ. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV.Ход работы:

- •Основные виды антропогенных воздействий на биосферу.

- •Загрязнение атмосферного воздуха.

- •Экологические последствия загрязнения атмосферы.

- •Загрязнение гидросферы.

- •Экологические последствия загрязнения атмосферы.

- •Антропогенные воздействия на литосферу.

- •Биологическое значение организмов в биогеохимических циклах

- •Литература

- •Введение в экологию человека. Природные ресурсы. Охрана природы и рациональное природопользование.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Адаптация человека к среде обитания.

- •Антропогенные экологические системы.

- •Основные свойства города, как среды обитания людей:

- •Популяционная характеристика человека.

- •Природные ресурсы. Охрана природы и рациональное природопользование.

- •Классификация природных ресурсов.

- •1. По источникам происхождения:

- •2. Второй признак по которому классифицируются ресурсы - по использованию их в производстве.

- •3. Третья классификация природных ресурсов - по степени истощаемости.

- •Природопользование включает в себя:

- •Литература

- •Содержание

- •Учебное издание

- •Биология с основами экологии: практический курс

- •400005, Г.Волгоград, пр.Ленина, 78.

Наземно-воздушная среда жизни

Атмосферой принято считать газовую среду Земли, которая вращается вместе с планетой как единое целое. Земная атмосфера состоит преимущественно из азота и кислорода, она содержит также аргон, углекислый газ, неон и другие постоянные и переменные компоненты. Сведения об относительной объемной концентрации постоянных газов и средних концентрациях ряда переменных компонентов (углекислый газ, метан, закись азота и др.), приведены в таблице.

Значение атмосферного воздуха для живых организмов огромно и разнообразно. Это источник кислорода для дыхания и углекислоты для фотосинтеза. Он защищает живые организмы от вредных космических излучений, способствует сохранению тепла на земле. Большое значение для жизнедеятельности организмов имеют и физические свойства атмосферы. Так, воздух оказывает лишь незначительное сопротивление движению и не может служить опорой для наземных животных, что непосредственно сказалось на их строении.

Химический состав сухого атмосферного воздуха у земной поверхности

|

ГАЗ |

Объемная концентрация%, % |

Молекулярная масса |

|

Азот |

78,084 |

28,0134 |

|

Кислород |

20,9476 |

31,9988 |

|

Аргон |

0,934 |

39,948 |

|

Углекислый газ |

0,0314 |

44,00995 |

|

Неон |

0,001818 |

20,179 |

|

Гелий |

0,000524 |

4,0026 |

|

Метан |

0,0002 |

16,04303 |

|

Криптон |

0,000114 |

83,80 |

|

Водород |

0,00005 |

2,01594 |

|

Закись азот. |

0,00005 |

44,0128 |

|

Ксенон |

0,0000087 |

131,30 |

|

Двуокись серы |

от 0 до 0,0001 |

64,0628 |

|

Озон |

летом: от 0 до 0,000007 зимой: от 0 до 0,000002 |

47,9982 |

|

Двуокись азота |

от 0 до 0,000002 |

46,0055 |

|

Аммиак |

следы |

17,03061 |

|

Окись углерода |

следы |

253,8088 |

Особенности адаптации к наземно-воздушной среде жизни. В хо- де эволюции наземно-воздушная среда была освоена значительно позднее, чем водная. Жизнь на суше потребовала таких приспособлений, которые стали возможными только при сравнительно высоком уровне организации как растений, так и животных. Особенностью наземно-воздушной среды жизни является то, что организмы, которые здесь обитают, окружены воздухом и газообразной средой, характеризующейся низкой влажностью и давлением, высоким содержанием кислорода. Как правило, животные в этой среде передвигаются по почве, а растения укореняются в ней. Действующие экологические факторы имеют ряд характерных особенностей: более высокая интенсивность света, значительные колебания температуры, изменение влажности в зависимости от сезона и времени суток. В процессе эволюции у живых организмов наземно-воздушной среды появились органы, которые обеспечивают непосредственное усвоение атмосферного кислорода в процессе дыхания (легкие у животных, устьица у растений). Получили сильное развитие скелетные образования (скелет животных, механические и опорные ткани растений), которые поддерживают тело в условиях незначительной плотности среды. Выработались приспособления для защиты от неблагоприятных факторов, такие как периодичность жизненных циклов, механизмы терморегуляции и др.

Рассмотрим особенности воздействия основных экологических факторов на растения и животных в наземно-воздушной среде обитания. Низкая плотность воздуха определяет его малую подъемную силу и незначительную опорность. Поэтому все обитатели земли тесно связаны с ее поверхностью, служащей им для прикрепления и опоры. Для большинства организмов пребывание в воздухе связано только с расселением или поиском добычи. Малая подъемная сила воздуха определяет предельную массу и размеры наземных организмов. Самые крупные животные на поверхности земли меньше, чем гиганты водной среды.

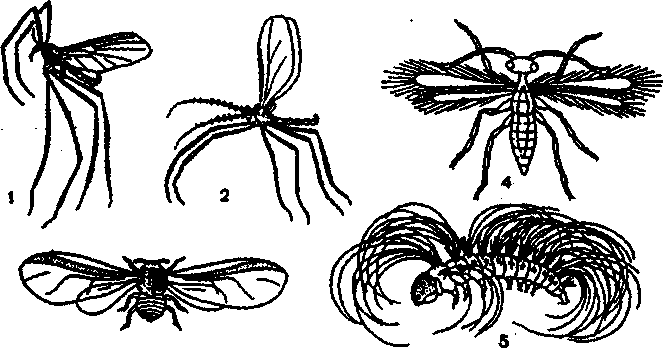

Крупные млекопитающие (размером и массой современного кита) не могли бы жить на суше, так как были бы раздавлены собственной тяжестью. Малая плотность воздуха создает незначительную сопротивляемость передвижению. Экологические выгоды этого свойства использовали многие наземные животные в ходе эволюции, приобретя способность к полету – 75% всех видов наземных животных способны к активному полету. Это большей частью насекомые и птицы, но встречаются и млекопитающие, и рептилии. Наземные животные летают, главным образом, с помощью мускульных усилий, некоторые могут планировать за счет воздушных течений. Вследствие подвижности воздуха, которое существует в нижних слоях атмосферы, возможен пассивный полет отдельных видов организмов. Организмы, пассивно переносимые потоками воздуха, получили в совокупности название аэропланктона, по аналогии с планктонными обитателями водной среды. Для пассивного полета у организмов имеются специальные адаптации – мелкие размеры тела, увеличение его площади за счет выростов, большой относительной поверхности крыльев, использование паутины и др. (рис.3).

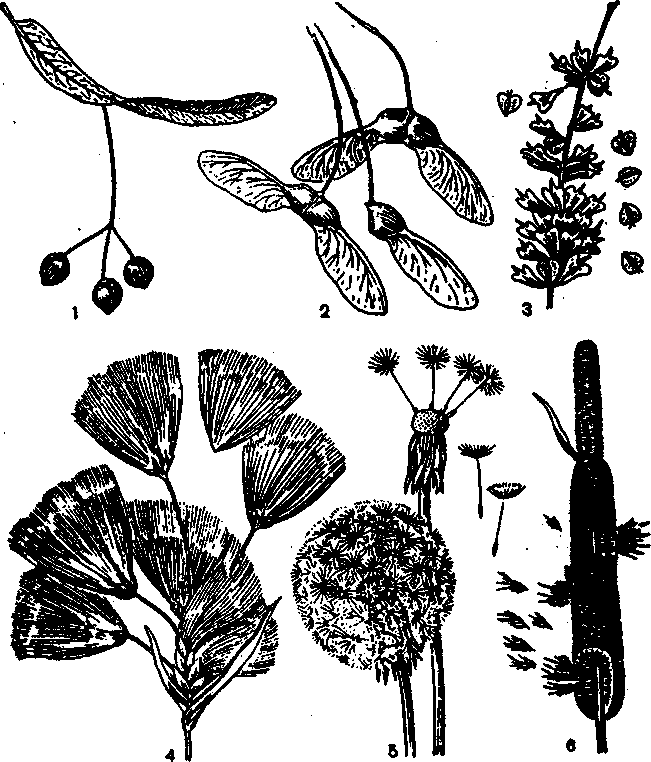

Семена и плоды некоторых растений также обладают разнообразными крыловидными и парашютовидными придатками (рис.4).

Ветроопыляемые растения обладают целым рядом приспособлений, которые улучшают аэродинамические свойства пыльцы. Цветочные покровы у них обычно редуцированы и пыльники ничем не защищены от ветра.

Рис.3. Приспособления к переносу при помощи воздушных потоков у насекомых.

Световой режим. Освещенность на поверхности Земли варьирует в широких пределах. Все зависит от высоты стояния Солнца над горизонтом, длины дня, условий погоды и прозрачности атмосферы. У растений наземно-воздушной среды выработались анатомо-морфологические и физиологические приспособления к различным условиям светового режима. В условиях избытка и недостатка света расположение листовых пластинок у растений в пространстве значительно варьирует: обычно они расположены так, чтобы получить максимальное количество падающей солнечной радиации, но нередко меняют положение при попадании на них сильного света. У многих светолюбивых растений поверхность листа способствует отражению солнечных лучей (блестящая - у лавра, покрытая волосковым налетом - у кактуса). Одной из защитных реакций хлоропластов на избыточный свет является их способность к изменению ориентировки: на ярком свету хлоропласты занимают в клетке другое положение становятся "ребром" по направлению к лучам света.

Рис.4. Приспособления к переносу ветром у плодов и семян растений:

1 — липа, 2 — клен, 3 — береза, 4 — пушица, 5 — одуванчик, 6 — рогоз

Установлено, что у светолюбивых растений ростовые процессы более чутко реагируют на недостаток света по сравнению с теневыми. В результате наблюдается усиленное вытягивание стеблей, которое помогает растениям пробиться к свету, в верхние ярусы растительных сообществ.

Своеобразной формой физиологической адаптации при резком недостатке света служит потеря растением способности к фотосинтезу, переход к гетеротрофному питанию готовыми органическими веществами. Иногда такой переход становится безвозвратным из-за потери растениями хлорофилла, например, орхидеи тенистых еловых лесов живут за счет мертвых органических остатков, получаемых от древесных пород и других растений.

Водный режим. Дефицит влаги – одна из наиболее существенных

особенностей наземно-воздушной среды жизни. Эволюция наземных организмов проходила путем приспособления к добыванию и сохранению влаги. Режимы влажности среды на суше разнообразны – от полного и постоянного насыщения воздуха водяными парами (муссонно-тропический климат) до практически полного их отсутствия в сухом воздухе пустынь. Такая разница в водообеспечении наземных организмов способствовала развитию множества адаптаций к различным режимам влажности.

Поглощение надземными частями капельно-жидкой влаги, выпадающей в виде дождя встречается у высших растений тропических лесов, которые поглощают влагу всей поверхностью листьев. Парообразную влагу из воздуха могут впитывать ветви некоторых кустарников и деревьев, например, саксаулов. У высших споровых и особенно низших растений поглощение влаги надземными частями является обычным способом водного питания (мхи, лишайники). При недостатке влаги мхи, лишайники способны переживать длительное время в состоянии, близком к воздушно-сухому, впадая в анабиоз. Но стоит пройти дождю, как эти растения быстро впитывают влагу всеми надземными частями, восстанавливают тургор, возобновляя процессы фотосинтеза и роста.

У растений сильно увлажненных наземных сред обитания нередко возникает необходимость удаления избытка влаги. Избыточная влага удаляется путем гуттации – выделение воды через специальные выделительные клетки, расположенные по краю или на острие листа. Так, в украинских степях гуттация обнаружена более чем у половины всех видов растений. От количества доступной воды зависит развитие не только надземных частей, но и корневой системы растений. У растений, произрастающих на сухих почвах, корневая система, как правило, более разветвленная и мощная, чем на влажных.

Как уже было рассмотрено ранее, в приземном слое атмосферы газовый состав воздуха довольно однороден и не является фактором, лимитирующим жизнь в наземной среде. Вместе с тем, различные примеси газообразных, капельно-жидких, пылевых частиц, попадающих в атмосферу, нередко имеют существенное экологическое значение.

Основной современный источник физического и химического загрязнения атмосферы является антропогенным: промышленные предприятия мира ежегодно выбрасывают в атмосферу около 700 млн.т. пыли, сернистого ангидрида, окиси углерода, углеводородов. Загрязнение атмосферы останавливает развитие и губит растительность и животный мир на расстоянии десятков, даже сотен километров от источников загрязнений. Так, было доказано, что причиной гибели лесов в Швеции стали ядовитые газы, приносимые ветрами из Западной Германии, где за год в атмосферу выбрасывается более 20 млн.т. вредных веществ.