- •Биология с основами экологии: практический курс

- •Практическое занятие №1. Уровни организации живой материи. Неклеточные и клеточные формы жизни.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV.Ход работы:

- •Живые организмы

- •Клеточное строение организмов

- •Прокариоты

- •Эукариоты

- •Мембрана

- •Органеллы общего назначения

- •Основные функции эпс:

- •Основные функции комплекса Гольджи:

- •Основные функции лизосом:

- •Функции пластид:

- •Органеллы специального назначения

- •1) Ядерная оболочка; 2) ядерный сок; 3) ядрышки; 4) хроматин.

- •1. Ядерная оболочка.

- •2. Ядерный сок (кариоплазма, кариолимфа).

- •3. Ядрышко.

- •4. Хроматин.

- •Химический состав клетки

- •Самостоятельная работа

- •Сравнительная характеристика растительных и животных клеток

- •Литература:

- •Практическое занятие №2. Структурно-функциональная организация биологических тканей, их классификация. Эпителиальные и соединительные ткани.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Классификация тканей растений

- •Классификация тканей животных Животные ткани

- •Эпителиальные Соединительные Мышечные Нервная

- •1.Эпителиальная ткань.

- •Классификация эпителиальной ткани (по морфологическим признакам)

- •Классификация эпителиальной ткани (по функциям)

- •2. Соединительная (опорно-трофическая) ткань. Соединительная ткань

- •Общее в строении:

- •Самостоятельная работа

- •Литература

- •Практическое занятие №3. Структурно-функциональная организация мышечной и нервной ткани. Регенерация органов и тканей.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Поперечно-полосатые мышечные ткани

- •Сердечная мышечная ткань

- •Гладкая (неисчерченная) мышечая ткань

- •Сравнительная характеристика мышечных тканей.

- •Нервная ткань

- •Регенерация органов и тканей.

- •Самостоятельная работа

- •Литература

- •Практическое занятие №4. Молекулярные и надмолекулярные основы наследственности. Биосинтез белка в клетке.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Строение и функции нуклеиновых кислот

- •Структура днк

- •Строение и виды рнк

- •Химическая и структурная организация хромосом

- •Хромосомы обеспечивают:

- •Понятие о кариотипе

- •Генетический код и его свойства

- •Биосинтез белка

- •Транскрипция

- •Трансляция

- •Самостоятельная работа

- •Основная литература:

- •Дополнительная литература:

- •Практическое занятие №5. Размножение живых организмов и его формы. Бесполое размножение. Амитоз. Митоз и его биологическая роль.

- •Размножение живых организмов и его формы

- •Бесполое размножение

- •Деление клеток

- •Митотический цикл

- •Деление клеток

- •Литература

- •Практическое занятие №6. Половое размножение. Гаметогенез. Мейоз, его биологическая роль.

- •II.Контрольные вопросы:

- •Половое размножение

- •Сравнительная характеристика сперматогенеза и овогенеза

- •Практическое занятие № 7 Биология развития: онтогенез, его периодизация, основные закономерности эмбриогенеза.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Ход работы.

- •IV. Оснащенность занятия:

- •Онтогенез и его периодизация.

- •Периодизация онтогенеза.

- •I. Эмбриональный период.

- •Литература

- •Практическое занятие № 8 Основные закономерности наследования признаков Моно- и полигибридное скрещивание.

- •II. Контрольные вопросы:

- •Наследование признаков при моногибридном скрещивании

- •Наследование признаков при неполном доминировании

- •Наследование признаков при дигибридном скрещивании

- •Самостоятельная работа задачи на моногибридное скрещивание

- •Задачи на дигибридное и полигибридное скрещивание

- •Задачи на неполное доминирование

- •Практическое занятие № 9 Основные закономерности наследования признаков, сцепленных с полом.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Сцепление генов и кроссинговер.

- •Основные положения хромосомной теории наследственности.

- •Наследование признаков, сцепленных с полом

- •Самостоятельная работа

- •I. Решить задачи на наследование признаков, сцепленных с полом

- •II. Решить задачи на сцепление генов и кроссинговер

- •Литература

- •Методы генетических исследований человека

- •II. Контрольные вопросы:

- •IV. Ход работы:

- •Генеалогический метод

- •1. Составление родословной

- •2. Генеалогический анализ

- •I. Аутосомно-доминантный тип наследования.

- •II. Аутосомно-рецессивный тип наследования

- •III. Наследование признаков, сцепленных с полом

- •Близнецовый метод

- •Методы дерматоглифики

- •В дерматоглифике различают ряд разделов:

- •Дерматоглфические признаки на ладони.

- •Цитогенетический метод исследования

- •Исследование полового хроматина

- •Исследование морфологических особенностей хроматина нейтрофилов (полиморфноядерных лейкоцитов)

- •Исследование хромосом

- •Распределение хромосом на 7 групп согласно классификации Patau (1961)

- •Популяционно-статистический метод.

- •Нарушения равновесия генов в популяциях

- •Другие методы генетического исследования человека. Биохимические методы

- •Методы генетики соматических клеток

- •3) Гибридизация и 4) селекция.

- •Иммуногенетические методы

- •Показатели влияния наследственности (н) на некоторые морфофизиологические признаки, физические качества и некоторые способности человека (Сологуб е.Б., Таймазов в.А., 2000; Москатова а.К., 1983)

- •Примеры конкордантности по некоторым признакам и заболеваниям у монозиготных (мз) и дизиготных (дз) близнецов (Сологуб е.Б., Таймазов в.А., 2000; Лильин е.Т., 1990)

- •Основная литература

- •Дополнительная литература:

- •Практическое занятие № 11 Изменчивость и ее формы: модификационная, комбинативная, мутационная. Виды мутации. Понятие о наследственных заболеваниях.

- •II.Контрольные вопросы:

- •Изменчивость

- •Изменчивость индивидуальная групповая

- •Генотипическая (наследственная) изменчивость

- •Мутации по характеру изменения генома

- •Геномные мутации

- •Полиплоидия

- •Анеуплоидия

- •3. Решить задачи:

- •Литература

- •Практическое занятие № 12 Популяция как элементарная единица эволюции. Особенности популяционной структуры человечества.

- •II. Контрольные вопросы:

- •Популяция как элементарная единица эволюции

- •Генетические процессы в больших популяциях Идеальные (большие) популяции подчиняются закону Харди-Вайнберга. В популяционной генетике основными являются понятия частоты генов и частоты генотипов.

- •Генетические процессы в малых популяциях

- •Генетические процессы в малых популяциях

- •Практическое занятие № 13 Возникновение жизни на Земле. Современные представления об антропогенезе.

- •II. Контрольные вопросы:

- •Определение понятия “жизнь” Теории возникновения жизни на Земле

- •Происхождение жизни

- •Гипотезы вечности жизни

- •Гипотезы самозарождения

- •Эволюционная теория возникновения жизни на Земле

- •Абиогенный синтез органических веществ

- •Возникновение фазово-обособленных открытых систем

- •Эволюция протобионтов (первых живых существ)

- •Современные представления об антропогенезе

- •Дриопитеки

- •Движущие силы антропогенеза

- •Человеческие расы

- •Практическое занятие № 14 Основные среды жизни

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV.Ход работы:

- •Водная среда жизни

- •Наземно-воздушная среда жизни

- •Химический состав сухого атмосферного воздуха у земной поверхности

- •Почва как среда жизни

- •Экологические группы почвенных организмов.

- •Живые организмы как среда жизни

- •Литература

- •Практическое занятие № 15 Биосфера, ее структура и функциональная целостность. Биогеохимический круговорот веществ. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV.Ход работы:

- •Основные виды антропогенных воздействий на биосферу.

- •Загрязнение атмосферного воздуха.

- •Экологические последствия загрязнения атмосферы.

- •Загрязнение гидросферы.

- •Экологические последствия загрязнения атмосферы.

- •Антропогенные воздействия на литосферу.

- •Биологическое значение организмов в биогеохимических циклах

- •Литература

- •Введение в экологию человека. Природные ресурсы. Охрана природы и рациональное природопользование.

- •II. Контрольные вопросы:

- •III. Оснащенность занятия:

- •IV. Ход работы:

- •Адаптация человека к среде обитания.

- •Антропогенные экологические системы.

- •Основные свойства города, как среды обитания людей:

- •Популяционная характеристика человека.

- •Природные ресурсы. Охрана природы и рациональное природопользование.

- •Классификация природных ресурсов.

- •1. По источникам происхождения:

- •2. Второй признак по которому классифицируются ресурсы - по использованию их в производстве.

- •3. Третья классификация природных ресурсов - по степени истощаемости.

- •Природопользование включает в себя:

- •Литература

- •Содержание

- •Учебное издание

- •Биология с основами экологии: практический курс

- •400005, Г.Волгоград, пр.Ленина, 78.

Методы дерматоглифики

Дерматоглифика (derma – кожа, gliphe – гравировать) - наука о кожном рельефе на ладонях и подошвах. Предмет исследования дерматоглифики – ладонные и подошвенные линии, пальцевые узоры, особенности которых отражают индивидуальную неповторимость и этническую принадлежность человека.

Дерматоглифичекие признаки, в большинстве своем, обусловлены генетически, образуются на руках и ногах ребенка в утробе матери на 3–5 –м месяце беременности одновременно из того же зародышевого листка (эктодермы), что и центральная нервная система. Они не изменяются в течение жизни, строго индивидуальны для каждого человека и относительно легко определяются.

Практический интерес к кожным узорам пальцев рук и ладоней возник задолго до научного объяснения этого явления. В 1823 году чешский анатом Я. Пуркинье в своей работе, посвященной строению глаза и кожи, привел первую распространившуюся в Европе научную классификацию кожных узоров.

В дальнейшем стала развиваться также и этническая дерматоглифика. Американские ученые Г. Камминс и Ч. Мидло усовершенствовали методику изучения кожного рельефа, ввели термин «дерматоглифика». Этот термин был введен в научный оборот официально в 1926 г. на 42-й сессии Американской ассоциации анатомов.

В дерматоглифике различают ряд разделов:

-

дактилоскопию (изучение узоров на подушечках пальцев);

-

пальмоскопию (рисунки на ладонях);

-

плантоскопию (изучение дерматоглифики подошвенной поверхности стопы).

Рисунок кожного рельефа с наибольшим постоянством выражен на концевых фалангах пальцев (папиллярные узоры). Поэтому из многих показателей дерматоглифики чаще всего используют: характер папиллярных узоров концевых фаланг пальцев рук; числа составляющих их борозд; величины угла atd на ладонях.

Методы дерматоглифики не представляют особых трудностей. Для получения оттисков пользуются типографской краской, которая равномерно раскатывается резиновым валиком по поверхности шлифованного стекла. Рука исследуемого человека прижимается к стеклу, а затем к листу гладкой бумаги.

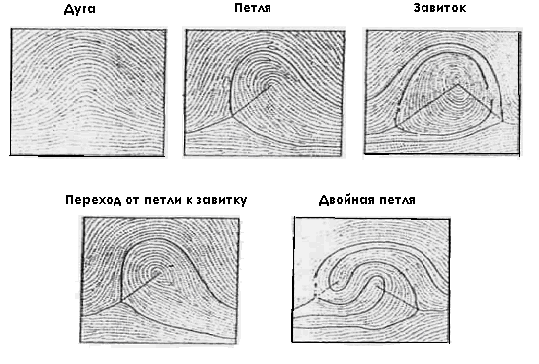

Среди пальцевых узоров выделяют четыре основных типа (рис.7): дуги, петли, завитки и составные или сложные узоры.

Дуги (А) - образованы рядом параллельно идущих изогнутых гребней, пересекающих “подушечку” пальца поперёк. Т - образная дуга имеет трирадиус.

Петли (L) - это системы линий, образующих при встрече U-образную фигуру, известную как трирадиус или дельта.

Рис. 7. Основные типы дерматоглифических узоров.

Жирными сплошными даны главные линии, образующие трирадиус. Прямые более тонкие линии проведены от трирадиуса к центру узора; учитывается число гребней, пересекаемых этой линией.

Различают петли:

(R) - радиальные (своим открытым концом они направлены в сторону большого пальца. Их ещё называют лучевыми петлями).

(U) - ульнарные (своим открытым концом они направлены в сторону мизинца. Их ещё называют петлями локтевого типа). Краевой радиант петли вседа находится на противоположном от входа петли крае узора.

Завиток (W) состоит из двух трирадиусов и главной линии, окружающей центральный участок. Это замкнутая фигура, в которой папилярные линии идут концентрически вокруг сердцевины узора.

Составные или сложные узоры (S). Их классификация бывает затруднена.

Среди сложных узоров различают карманы, латеральные карманные петли, двойные петли, случайные узоры. Если дельта внутреннего рисунка хорошо выражена, то узор считают центральным карманом, при невыраженной дельте – петлей

В популяции имеется определённое соотношение указанных типов узоров на концевых фалангах пальцев. Частота петлевых узоров в среднем составляет 62% (у англичан, например, 70%), завитков - 32% (у англичан - 25%), дуговых узоров 6% (у англичан - 5%).

Папиллярные узоры разнятся количеством так называемых трирадиусов (дельт), ограничивающих пространство узора и определяющих его форму (рис.1). Под дельтой (трирадиусом) понимают место пересечения разнонаправленных гребешков, т.е. кожных валиков эпидермиса.

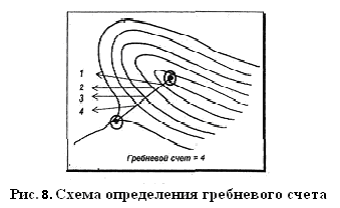

При изучении папиллярных узоров пальцев учитывается число бороздок, составляющих узор. Подсчёт бороздок ведётся от трирадиуса до центра. Подсчёт числа трирадиусов на обеих руках даёт предствление об интенсивности узора.

В узорах, образованных дугами, трирадиусов, как правило, нет и число бороздок принимается за 0. Однако на некоторых пальцах дуги бывают сжаты с боков, и в центре образуется трирадиус.

Петли, образующие один трирадиус, считаются за 1, а завитики - за 2. Следовательно, диапазон интенсивности узора может изменяться от 0 (когда на всех пальцах имеются дуги), до 20 (когда везде имеются только завитки).

Количественную характеристику узора можно получить следующим образом: провести прямую от каждого трирадиуса к центру узора и подсчитать число пересекающих его гребней (рис. 8).

Гребневой счёт для пяти пальцев правой и левой кисти обозначают как общий гребневый счёт, а для десяти пальцев обеих рук - как суммарный счёт (СГС). В гребневой подсчёт не входят ни трирадиус, ни конечный гребень, образующий узор. В случае дуг мы опять получим 0. Завитки с двумя трирадиусами дадут в среднем больше баллов, чем петли.

Имеются некоторые данные о половых различиях в числе бороздок - у мужчин общее число их в среднем составляет 145, у женщин - 127 (Давиденкова Е. Ф., 1975).

Дерматоглифические узоры находятся под генным контролем. Однако, до сих пор не предложено какой-либо простой схемы их наследования, предполагают, что тут играет роль полигенное наследование.

Выявлена корреляция по наследованию числа гребней, близкая к 0,5 между сибсами, а также между родителями и детьми без каких-либо признаков доминантности. Корреляция между однояйцовыми близнецами оказалась равной 0,95 ± 0,02, тогда как для двуяйцовых близнецов эта величина равна 0,46 ± 0,1.