- •Методы изучения

- •Артериальная гиперемия

- •6. Стаз крови. Малокровие. Причины возникновения, виды, исходы, значение.

- •8. Тромбоз и тромб, определение. Морфология тромба. Причины и механизм тромбообразования. Исходы и осложнения тромба. Значение тромбоза для организма. Тромбоз и тромб

- •Виды тромбов по морфологии:

- •10. Инфаркт, определение, его причины, виды, исходы, осложнения

- •Инфаркт миокарда по течению:

- •Инфаркт миокарда по локализации:

- •По распространенности поражения:

- •11. Плазморрагия. Нарушения лимфообращения. Характеристика, последствия, значение.

- •12. Нарушение содержания тканевой жидкости, виды, характеристика, исходы.

- •13. Патологическая анатомия острой и хронической сердечной недостаточности.

- •Сердечная недостаточность

- •14. Шок, определение, патогенез, патологическая анатомия.

- •Патологическая анатомия

- •Шоковые легкие.

- •16. Дистрофия, определение, классификации, причины и механизмы дистрофического процесса, его значение.

- •17. Паренхиматозные дистрофии, определение, классификации. Морфогенез паренхиматозных диспротеинозов, функциональное значение.

- •18. Паренхиматозные жировые дистрофии, разновидности, механизм развития, функциональное значение.

- •19. Стромально-сосудистые дистрофии, определение, классификации. Морфогенез стромально-сосудистых диспротеинозов. Мукоидное набухание.

- •4. Амилоидоз

- •20. Фибриноидное набухание. Гиалиноз. Этиология, патогенез, характеристика, функциональное значение.

- •22. Классификации и патогенез амилоидоза. Характеристика вторичного амилоидоза, функциональное значение. (см 21 тоже там больше информации)

- •23. Стромально-сосудистые жировые дистрофии, причины и механизм развития, патологическая анатомия, функциональное значение.

- •24. Эндогенная пигментация, определение. Характеристика гемоглобиногенных пигментов в норме и патологии. Желтухи, виды, характеристика, патологическая анатомия.

- •Гемосидероз Общий (распространенный) Местный

- •Классификация желтух

- •2. Изменения в печени:

- •Макроскопическая характеристика

- •25. Углеводные дистрофии, разновидности, причины и механизмы развития, характеристика, функциональное значение.

- •26. Нарушения минерального обмена. Камнеобразование, причины и механизм развития. Виды камней. Значение камнеобразования для организма.

- •Нарушение обмена Са

- •Классифицируются по механизму на три вида.

- •Образование камней

- •Особые виды камней:

- •Механизм камнеобразования

- •Образование камней.

- •27. Некроз, определение, стадии, причины и механизм развития, микроскопические признаки.

- •Морфогенез некроза

- •Патологическая анатомия некроза

- •Классификация некроза

- •28. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.

- •Особые виды гангрен

- •29. Апоптоз, определение, характеристика.

- •Сходство некроза и апоптоза

- •Отличие апоптоза от некроза

- •30. Иммунопатологические процессы, определение, классификация. Морфологические изменения органов иммунной системы при антигенной стимуляции.

- •31. Реакции гиперчувствительности, морфологическая характеристика.

- •32. Иммунодефицитные состояния, виды, характеристика.

- •33. Аутоиммунные болезни, определение, характеристика.

- •34. Воспаление, определение, этиология, морфологические признаки воспаления, их характеристика.

- •35. Экссудативное воспаление, определение, виды. Характеристика фибринозного воспаления, причины, исходы.

- •35.Экссудативное воспаление, определение, виды. Характеристика фибринозного воспаления, причины, исходы.

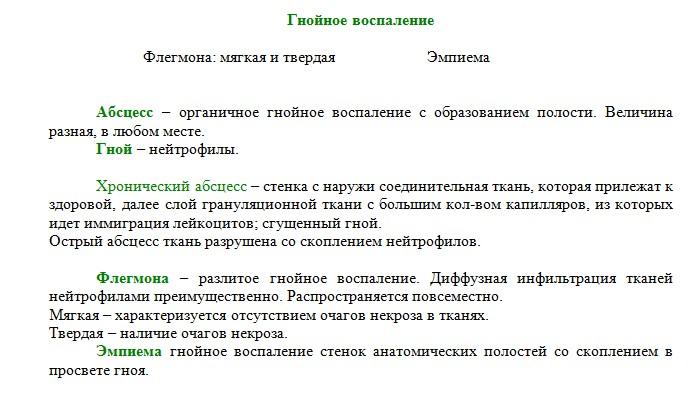

- •36. Гнойное воспаление, причины, виды, морфологическая характеристика, исходы.

- •37. Виды экссудативного воспаления. Морфологическая характеристика катарального, серозного и гнилостного

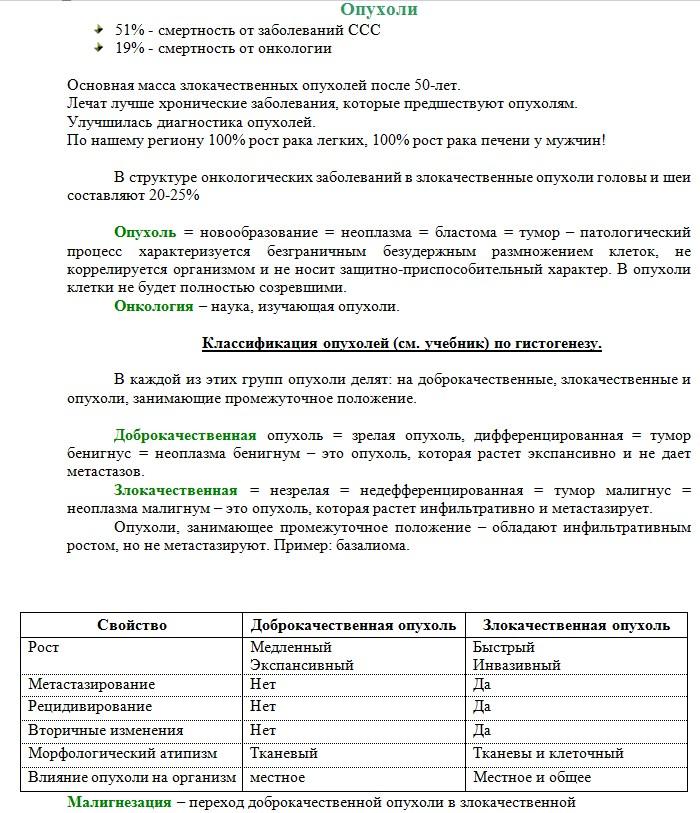

- •50.Опухолевый атипизм, определение, характеристика тканевого и клеточного атипизма. Понятие о клеточной анаплазии

- •51.Зрелые и незрелые опухоли, их характеристика.

- •Периодонтит

- •Патологическая анатомия хронического верхушечного периодонтита

- •Макроскопическая характеристика гранулирующего хронического периодонтита

- •Микроскопическая характеристика

- •Гранулематозный хронический периодонтит

- •Фиброзный хронический периодонтит

- •Классификация по этиологии:

- •Классификация по пути проникновения:

- •Причинные зубы:

- •Факторы, способствующие развитию остеомиелита:

- •Стадии течения остеомиелита:

- •Болезни пародонта.

- •Изменения в твердых тканях зуба:

- •В пульпе зуба развиваются реактивные изменения:

- •Осложнения пародонтита:

- •Пародонтоз

- •Пародонтальный синдром (к нему относятся)

- •Пародонтомы

- •Классификация по этиологии:

- •Классификация по пути проникновения:

- •Причинные зубы:

- •Афтозный стоматит.

- •Микроскопическая характеристика:

- •Этиология:

- •Макроскопические признаки

- •Микроскопические признаки

- •При средней тяжести м б:

- •Гриппозный сиалоаденит

- •Макроскопическая характеристика серозного сиалоаденита

- •Формы заболевания:

- •Чаще поражаются большие слюнные железы

- •Заболевания, которые могут привести к опухолям:

- •Макроскопическая характеристика:

- •Макроскопическая характеристика

- •Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика

- •Кистозная форма. Макроскопическая характеристика

- •Одонтогенные опухоли

- •Твердая одонтома. Простая.

- •Сложная.

- •Кистозная форма одонтомы. Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика

- •Мягкая одонтома

- •Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика

- •Твердая одонтома. Простая.

- •Сложная.

- •Кистозная форма одонтомы. Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика

- •Мягкая одонтома

- •Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика

- •Кисты челюстных костей.

- •Приморгиальная киста

- •Фолликулярная киста.

- •Радикулярная киста

- •Карциномы

- •Оденокарцинома (алюнные железы)

- •Макроскопические характеристики:

- •Микроскопическая характеристика:

- •Макроскопические характеристики:

- •Микроскопическая характеристика:

- •Микроскопические формы или варианты:

- •Общая характеристика

- •Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика или гистологические варианты:

- •Лимфангиомы

- •Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика или гистологические варианты

- •Микроскопическая характеристика или гистологические варианты

- •Опухоли мышечного происхождения.

- •Макроскопическая характеристика

- •Микроскопическая характеристика или гистологические варианты:

- •Лимфангиомы

- •Ассифицирующаяся фиброма

- •Основные моменты патогенеза:

- •Макроскопические стадии атеросклероза:

- •Морфогенез атеросклероза или микроскопические стадии:

- •При развитии атеросклеротического процесса в сосудах в органах и тканях возникают двоякого рода изменения:

- •Классификация:

- •Факторы, способствующие возникновению криза

- •Инфаркт миокарда по течению:

- •Инфаркт миокарда по локализации:

- •4. Трансмуральный (вся толща стенки) Осложнения ишемической болезни сердца

- •Заболевания мы делим по группам:

- •Фазы системной прогрессирующей дезорганизации сосудов:

- •Клиника анатомические формы ревматизма:

- •Ревматический эндокардит

- •Ревматические миокардиты

- •Пороки сердца

- •Заболевания:

- •Нозокомиальная пневмония

- •Морфология дыхательной недостаточности

- •К острому легочному сердцу приводят:

- •Хроническая дыхательная недостаточность.

- •Хронические неспецифические заболевания легких.

- •Заболевания этой группы:

- •Осложнения при хронических заболеваниях легких:

- •Морфологические признаки:

- •Патологическая анатомия эндокардита (сепсис лента)

- •Свойства и функции диагноза:

- •Задачи диагноза:

- •Критерии качества диагноза:

- •Принципы построения диагноза:

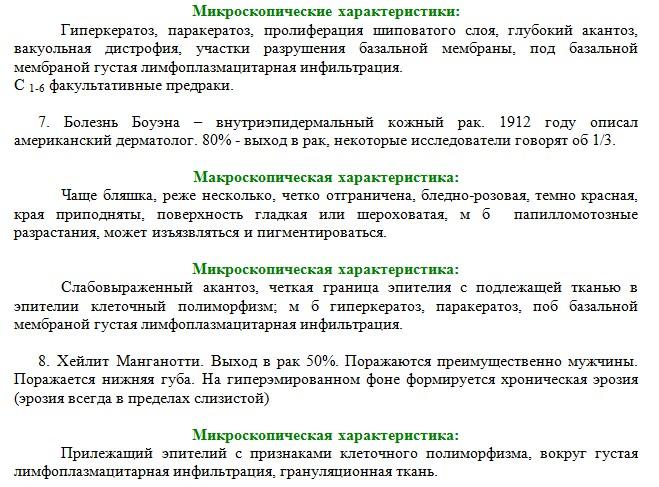

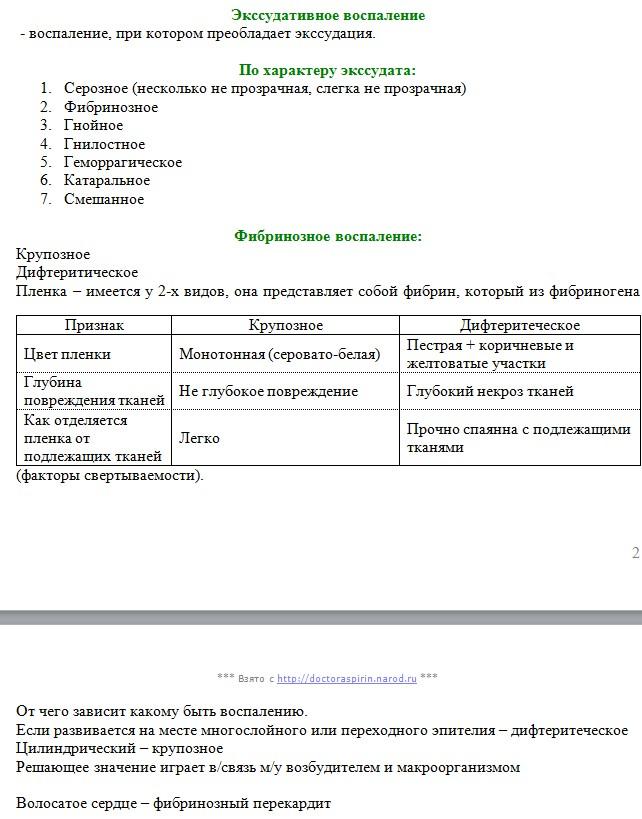

35. Экссудативное воспаление, определение, виды. Характеристика фибринозного воспаления, причины, исходы.

По характеру эксудата :

- серозное(острое воспаление, эксудат непрозрачный, белка до 2 % + отечная жидкость - транссудат)

- фибринозное(форма эксудативного воспаления с образованием фибринозных пленок)

- гнойное(с преобладанием распающихся нейтрофилов в эксудате,. Бывает в форме абсцесса (ограниченное гнойн.воспаление с формированием полости), флегмоны( разлитое гнойное воспаление) , эпиемы (гнойн.воспаление стенок анатомической полости с выступлением в просвете гноя)

-гнилостноевызывается гноеродными микроорганизмами

-гемморрагическое(преобладание эритроцитов в эксудате)

- катаральное( воспаление слизистых оболочек с обильным выделением слизи)

-смешанное (серозно-гнойное, серозно-фибринозное, гнойно-геморрагическое и другие виды воспаления.)

Причины фибринозного воспаления разнообразны — бактерии, вирусы, химические вещества экзогенного и эндогенного происхождения. Среди бактериальных агентов развитию фибринозного воспаления наиболее способствуют дифтерийная коринебактерия, шигелла, микобактерия туберкулеза. Фибринозное воспаление может вызываться также диплококками Френкеля, пневмококками, стрептококками и стафилококками, некоторыми вирусами. Типично развитие фибринозного воспаления при аутоинтоксикации (уремия). Развитие фибринозного воспаления определяется резким повышением проницаемости сосудистой стенки, что может быть обусловлено, с одной стороны, особенностями бактериальных токсинов (например, вазопа-ралитическое действие экзотоксина дифтерийной коринебактерии), с другой — гиперергической реакцией организма.

|

|

Крупозное |

дифтеритическое |

|

Цвет пленки |

Монотонная(серовато белая) |

Пестрая +коричневые и желотоватые участки |

|

Глубина повреждения тканей |

Не глубокое повреждение |

Шлубокий некроз тканей |

|

Как отделяется пленка от подлежащих тканей |

легко |

Прочно связанна с подлежащими тканями |

Если воспаление развивается на месте многослойного или переходного эпителия – дифтеретическое

Если на месте цилиндрического – крупозное

Волосатое сердце – фибринозный перекардит

35.Экссудативное воспаление, определение, виды. Характеристика фибринозного воспаления, причины, исходы.

36. Гнойное воспаление, причины, виды, морфологическая характеристика, исходы.

37. Виды экссудативного воспаления. Морфологическая характеристика катарального, серозного и гнилостного

Терминология, классификация, клинические признаки и исходы воспаления.

Продуктивное воспаление, определение, виды, характеристика, значение для организма.

Сифилис, определение, тканевые реакции

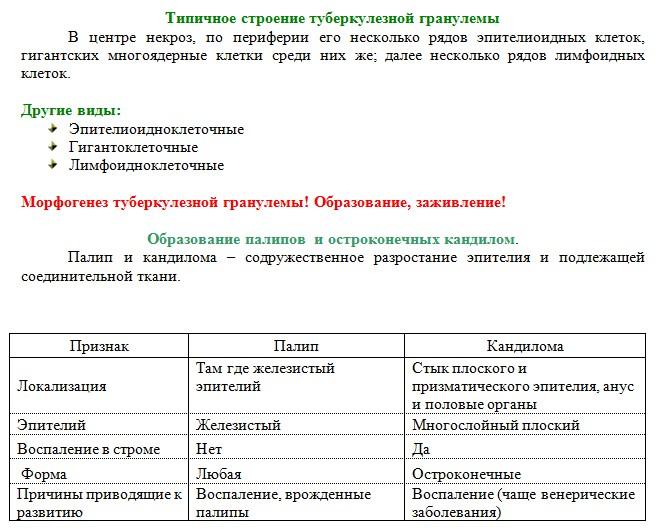

Воспаление при туберкулезе. Строение и морфогенез туберкулезной гранулемы.

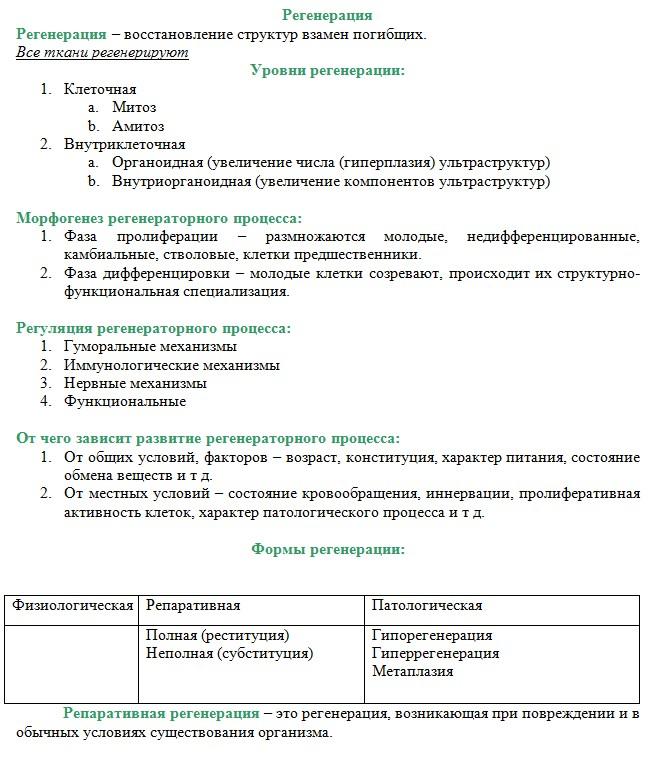

Регенерация, определение, виды и общая характеристика.

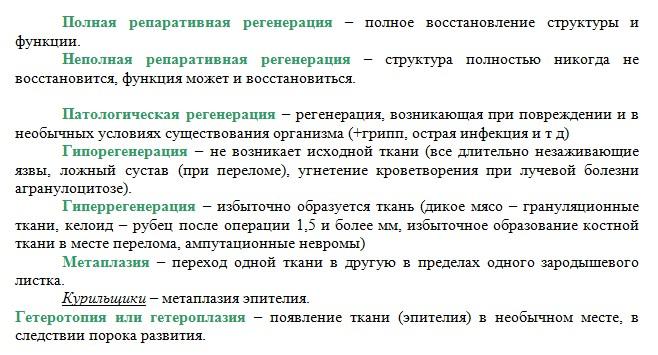

Условия, определяющие виды и качество регенерации. Репаративная и патологическая регенерации, определение, характеристика, функциональное значение.

Регенерация (от лат. ге§епегайо — возрождение) — восстановление (возмещение) структурных элементов ткани взамен погибших.

В биологическом смысле регенерация представляет собой приспособи-тельный процесс, выработанный в ходе эволюции и присущий всему жи¬вому. В жизнедеятельности организма каждое функциональное отправление требует затрат материального субстрата и его восстановления. Следователь¬но, при регенерации происходит самовоспроизведение живой ма¬терии, причем это самовоспроизведение живого отражает принцип ауторегуляции и автоматизации жизненных отправлений (И. В. Давыдовский).

Регенераторное восстановление структуры может происходить на разных уровнях — молекулярном, субклеточном, клеточном, ткане-вом и органном, однако всегда речь идет о возмещении структуры, кото¬рая способна выполнять специализированную функцию. Регенерация— это восстановлениекакструктуры, так и функции. Значение регене¬раторного процесса — в материальном обеспечении гомеосгаза.

Восстановление структуры и функции может осуществляться с помощью клеточных или внутриклеточных гиперпластических процессов. На этом осно-

вании различают клеточную и внутриклеточную формы регенерации (Д. С. Саркисов). Для клеточной формы регенерации характерно размно¬жение клеток митотическим и амитотическим путем, для внутриклеточ¬ной формы регенерации, которая может быть органоидной и внутри-органоидной — увеличение числа (гиперплазия) и размеров (гипертрофия) ультраструктур (ядра, митохондрий, рибосом, комплекса Гольджи и т. д.) и их компонентов (рис. 98, 99).

Внутриклеточная форма регенерации является универсаль¬ной, так как она свойственна всем органам и тканям. Однако структурно-функциональная специализация органов и тканей в фило- и онтогенезе «ото¬брала» для одних преимущественно клеточную форму, для других — преиму¬щественно или исключительно внутриклеточную, для третьих — в равной мере обе формы регенерации (табл. 5).

Преобладание той или иной формы регенерации в определенных органах и тканях определяется их функциональным назначением, с т р у к -турно-функциональной специализацией. Необходимость сохра-нения целостности покровов тела объясняет, например, преобладание клеточ¬ной формы регенерации эпителия как кожи, так и слизистых оболочек. Спе¬циализированная функция пирамидной клетки головного мозга, как и мышеч¬ной клетки сердца, исключает возможность деления этих клеток и позволяет понять необходимость отбора в фило- и онтогенезе внутриклеточной регене¬рации как единственной формы восстановления данного субстрата.

Эти данные опровергают существовавшие до недавнего времени представле¬ния об утрате некоторыми органами и тканями млекопитающих способности

к регенерации, о «плохо» и «хорошо» регенерирующих тканях человека, о том, что существует «закон обратной зависимости» между степенью диффе-ренцировки тканей и способностью их к регенерации. В настоящее время уста¬новлено, что в ходе эволюции способность к регенерации в некоторых тканях и органах не исчезла, а приняла формы (клеточную или внутриклеточную), соответствующие их структурному и функциональному своеобразию (Д. С. Саркисов).

Регенерация сосудов, крови, соединительной ткани, жировой, костной, мышечной, эпителиальной и нервной тканей.

Регенерация крови происходит таким образом, что вначале возме-щается плазма за счет поступления в кровеносное русло тканевой жидкости, а затем — форменные элементы крови за счет поступления в кровоток ново¬образованных клеток из кроветворной ткани.

Репаративная регенерация крови отличается от физиологиче¬ской не только большей интенсивностью, но и тем, что кроветворение может происходить вне красного костного мозга — внекостномозговое, или экстрамедуллярное, кроветворение (рис. 100). При этом ак¬тивный красный мозг появляется в длинных трубчатых костях на месте жиро¬вого костного мозга (миелоидное превращение жирового костного мозга). Жировые клетки вытесняются растущими островками кроветворной ткани, которая заполняет костномозговой канал и выглядит сочной, темно-красной. В результате выселения из костного мозга стволовых клеток крове-творной ткани очаги экстрамедуллярного (гетеротопического) кроветворения появляются во многих органах и тканях — селезенке, печени, лим¬фатических узлах, слизистых оболочках, жировой клетчатке и т. д. Регенерация крови может быть резко угнетена (например, при луче¬вой болезни, апластической анемии, алейкии, агранулоцитозе) или извра¬щена (например, при злокачественной анемии, полицитемии, лейкозе). В кровь при этом поступают незрелые, функционально неполноценные и бы¬стро разрушающиеся форменные элементы. В таких случаях говорят о п а т о -логической регенерации крови. . Костный мозг обладает очень высокими пластическими свойствами и может восстанавливаться даже при значительных повреждениях.*^! и м ф а-тические узлы хорошо регенерируют только в тех случаях, когда сохра¬няются связи приносящих и выносящих лимфатических сосудов с окружающей их соединительной тканью. Регенерация ткани 1С е л е з е н к и при повреждении бывает, как правило, неполной, погибшая ^гкань замешается рубцом. \/ Возможности и формы регенерации кровеносных и лимфатиче¬ских сосудов в значительной мере зависят от их калибра. М и к р о с о -суды обладают большей способностью регенерировать, чем крупные сосуды. Новообразование микрососудов_может происходить путем почкования или аутогенно. При регенерации сосудов путем почкования (рис. 101) в их стенке появляются боковые выпячивания за счет усиленно делящихся эндоте-лиальных клеток (ангиобласты), которые образуют клеточные тяжи. В тяжах из эндотелия возникают просветы, тяжи превращаются в выстланные эндоте¬лием трубки, в которые поступает кровь или лимфа из материнского сосуда. Другие элементы сосудистой стенки образуются за счет дифференпировки эн-_^ дотелия и окружающих сосуд соединительнотканных клеток. В сосудистую ' стенку врастают нервные волокна, ответвляющиеся от предсуществующих не¬рвов. Аутогенное новообразование сосудов состоит в том, что в соедини¬тельной ткани появляются скопления недифференцированных клеток, между которыми возникают щели. В эти щели открываются предсуществующие ка¬пилляры и изливается кровь. Клетки соединительной ткани, окружающие ще¬ли, образуют эндотелиальную выстилку и другие элементы стенки сосуда. Крупные сосуды не обладают достаточными пластичными свойства-ми, поэтому при повреждении их стенки (атеросклероз, артериит, аортит, аневризма, травма) восстанавливаются лишь структуры внутренней оболочки, ееэндотелиальная выстилка; элементы средней и наружной оболочек обычно замещаются соединительной тканью, что ведет нередко к сужению или обли¬терации просвета сосуда.

Регенерация соединительной ткани начинается с пролифера¬ции молодых мезенхимальных элементов и новообразования микрососудов. Образуется молодая, богатая клетками и тонкостенными сосудами соедини¬тельная ткань, которая имеет характерный вид. Это — сочная темно-красная •уц^ь^с зернистой, как бы усыпанной крупными гранулами поверхностью, что явилось поводом назвать ее грануляционной т к я нктгц I'рянут,Гпррд-ставляют собой выступающие над поверхностью петли новообразованных тонкостенных сосудов, которые составляют основу грануляционной ткани.. Между сосудами много недифференцированных лимфоцитоподооных клеток соединительной ткани, лейкоцитов, плазматических клеток и лаброцитов (рис. 103).

В дальнейшем происходит созревание грануляционной тка¬ни, в основе которого лежит дифференцировка клеточных элементов, волок-^нистых структур, а также сосудов. Число гематогенных элементов уменьшает¬ся, а фиоробластов — увеличивается. С фибробластами связано образо¬вание тропоколлагена и гликозаминогликанов соединительной ткани. В связи с синтезом фибробластами тропоколлагена в межклеточных пространствах образуются нежные аргпрофильные волокна (см. рис. 103), а за-

165

тем и коллагеновые. Синтез фибробластами гликозаминогликанов при¬водит к накоплению последних, особенно хондроитинсульфатов, в основном веществе соединительной ткани, которые расходуются на построение волок¬нистых структур. По мере превращения (созревания) фибробластов в фи¬бр о ц и т ы количество коллагеновых волокон увеличивается, они группи¬руются в пучки. Одновременно уменьшается количество сосудов, они дифференцируются в артерии и вены. Созревание грануляционной ткани за¬вершается образованием грубоволокнистой рубцовой ткани.

Новообразование соединительной ткани происходит не только при ее по¬вреждении, но и при неполной регенерации других тканей, а также при орга¬низации (инкапсуляции), заживлении ран, продуктивном воспалении.

Созревание грануляционной ткани может иметь те или иные отклоне-ния. Воспаление, развивающееся в грануляционной ткани, приводит к з а -д е р ж к е ее созревания, а чрезмерная синтетическая активность фибробла¬стов — к избыточному образованию коллагеновых волокон с последующим резко выраженным их гиалинозом. В таких случаях возникает рубцовая ткань в виде опухолевидного образования синюшно-красного цвета, которая возвы¬шается над поверхностью кожи в виде келоида. Келоидные рубцы обра-

зуются после различных травматических поражений кожи, особенно после ожогов.

/ Регенерация жировой ткани происходит за счет новообразова¬ния соединительнотканных клеток, которые затем превращаются в жировые путем накопления в цитоплазме липидов. Жировые клетки складываются в дольки, между которыми располагаются соединительнотканные прослойки с сосудами и нервами. Регенерация жировой, ткани может происходить также из ядросодержащих остатков цитоплазмы жировых клеток, которые путем на¬копления капель липидов превращаются в зрелые жировые клетки.

Регенерация костной, хрящевой, мышечной тканей.

1 Регенерация костной ткани при переломе костей в значительной мере зависит от степени разрушения кости, правильной репозиции костных отломков, местных условий (состояние кровообращения, воспаление и т. д.). При неосложненном костном переломе, когда костные отломки непо¬движны, может происходить первичное костное сращение (рис. 104). Оно начинается с врастания в область дефекта и гематомы между от-ломками кости молодых мезенхимальных элементов и сосудов. Возникает так называемая предварительная соединительнотканная мо¬золь, в которой сразу же начинается образование кости. Оно связано с акти¬вацией и пролиферацией остеобластов в зоне повреждения, но прежде всего в периосте и эндосте. В остеогенной фиброретикулярной ткани по-являются малообызвествленные костные балочки, число которых нарастает. Образуется предварительная костная мозоль. В дальней-шем она созревает и превращается в зрелую пластинчатую кость: так обра¬зуется окончательная костная мозоль, которая по своему строе¬нию отличается от костной ткани лишь беспорядочным расположением костных перекладин. После того как кость начинает выполнять свою функ¬цию и появляется статическая нагрузка, вновь образованная ткань с помощью остеокластов и остеобластов подвергается перестрой-к е, появляется костный мозг, восстанавливаются васкуляризация и иннерва¬ция. При нарушении местных условий регенерации кости (расстройство кро-вообращения), подвижности отломков, обширных диафизарных переломах происходит вторичное костное сращение (рис. 105). Для этого ви¬да костного сращения характерно образование между костными отломками сначала хрящевой ткани, на основе которой строится костная ткань. Поэтому при вторичном костном сращении говорят о предварительной костно-хря-

щевой мозоли, которая со временем превращается в зрелую кость. Вто¬ричное костное сращение по сравнению с первичным встречается значительно чаще и занимает больше времени.

При неблагоприятных условиях регенерация костной ткани мо¬жет быть нарушена. Так, при инфицировании раны регенерация кости задер¬живается. Костные осколки, которые при нормальном течении регенераторно¬го процесса выполняют функцию каркаса для новообразованной костной ткани, в условиях нагноения раны поддерживают воспаление, что тормозит регенерацию. Иногда первичная костно-хрящевая мозоль не дифференцирует-

ся в костную. В этих случаях концы сломанной кости остаются подвижными, образуется ложныйсустав.

Избыточная продукция костной ткани в ходе регенерации приводит к по¬явлению костных выростов — экзостозов.

Регенерация хрящевой т к а н и в отличие от костной происходит обычно неполно. Лишь небольшие дефекты ее могут замещаться новообразо¬ванной тканью за счет камбиальных элементов надхрящницы— хондро-б л а с т о в. Эти клетки создают основное вещество хряща, а затем превра¬щаются в хрящевые клетки. Крупные дефекты хрящевой ткани замещаются рубцовой. Регенерация мышечной ткани, ее возможности и формы раз¬личны в зависимости от вида этой ткани. Гладкие мышцы, клетки ко¬торых обладают способностью к митозу и амитозу, при незначительных де-фектах могут регенерировать достаточно полно. Значительные участки повреждения гладких мышц замещаются рубцом.

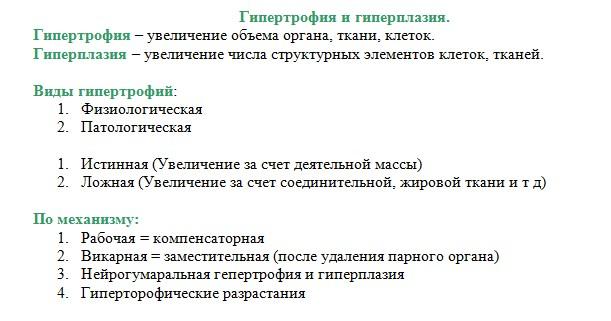

Гипертрофия и гиперплазия, определение, виды, характеристика.

Гипертрофия и гиперплазия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение.

Гипертрофия (от греч. Ъурег — чрезмерно, 1горЬе — питание) и гиперплазия (от греч. р1азео — образую) играют исключительно важную роль в компенса-торно-приспособительных процессах, обеспечивая сохранение гомеостаза при многих болезнях. Эти процессы по своей сущности близки регенерации. Одна¬ко они направлены не только на возмещение дефекта в клетках, тканях, орга¬нах, но и на усиление их функции в связи с возникающей повышенной функ¬циональной активностью.

Гипертрофия — увеличение объема органа, ткани, клеток, г и п е р -п л а з и я — увеличение числа структурных элементов тканей и клеток. Со¬временные методы исследования (электронная микроскопия) позволили выяс¬нить, что при гипертрофии клеток (увеличение объема) происходит увеличе¬ние числа (гиперплазия) внутриклеточных ультраструктур (ядер, ядрышек, митохондрий, рибосом, лизосом, эндоплазматической сети). В то же время при гиперплазии тканей могут появляться гипертрофированные (гигантские) многоядерные клетки.

В одних тканях и органах встречаются преимущественно процессы г и -пертрофии с внутриклеточной гиперплазией (например, мы¬шечные клетки сердца, скелетная мускулатура, нейроны головного мозга),

в других (например, соеди¬нительная ткань, кости, сли¬зистые оболочки, костный мозг, лимфатические узлы и селезенка) — гиперпла¬зия клеток. В последующем изложении мы будем пользо-ваться тем и другим терми¬ном, не проводя между ними резкой границы.

Гипертрофию, которая представлена увеличением деятельной массы органа (ткани), обеспечивающей его специализированную функ¬цию, называют истин н'ой гипертрофией. В тех случаях, когда объем (масса) органа увеличивается за счет соединительной или жировой ткани, говорят о ложной гипертрофии (рис. 109).

К гипертрофиям и гиперплазиям не имеет отношения увеличение органов, возникшее в результате порока развития: общий гигантский рост или гигантизм отдельных органов и тканей, конечности, кишечника (бо¬лезнь Гиршпрунга), рогового слоя эпидермиса (ихтиоз), ногтей (они-хо гри фо з).

Морфологические проявления: органы увеличиваются в размере, но сохра¬няют свою конфигурацию и очертания. В сердце при гипертрофии утолщают¬ся стенки желудочков, трабекулярные и сосочковые мышцы. Стенки таких по¬лых органов, как мочевой пузырь, желудок, кишечник, при истинной гипертрофии утолщены за счет гипертрофии и гиперплазии гладкой мускула¬туры. Полость органа или расширяется (эксцентрическая гипер¬трофия), или уменьшается (концентрическая гипертрофия). Не¬которые железистые органы (печень, щитовидная железа, предстательная железа, молочные железы и др.) приобретают при гипертрофии и гиперплазии узловатое строение.

В клетках гипертрофированного органа наблюдаются структурно-функцио¬нальные изменения, свидетельствующие 6 повышении интенсивности обмена.

Таким образом, усиленная функция гипертрофированного органа происходит за счет увеличения числа его специфических вну-т р и к леточных образований, причем в одних случаях этот процесс / развертывается на базе предсуществующих клеток и приводит к увеличе¬нию их объема, в других он сопровождается образованием новых клеток.

Классификация. В зависимости от механизма возникновения вы-деляют несколько видов гипертрофии (гиперплазии): 1) рабочая (компенса¬торная), 2) викарная, 3) нейрогуморальная, 4) гипертрофические разрастания.

1. Рабочая (компенсаторная) гипертрофия (гиперпла¬зия) развивается при усиленной работе органа, когда наблюдается увеличе¬ние объема (числа) клеток, определяющих его специализированную функцию. Рабочая гипертрофия может наблюдаться при усиленной нагрузке и в физио¬логических условиях (например, гипертрофия сердца и выраженная гипертро¬фия скелетной мускулатуры у спортсменов и лиц физического труда). С осла¬блением физической нагрузки или с ее прекращением гипертрофия исчезает. При болезнях усиленная работа органа необходима в случаях наличия в нем дефектов, которые компенсируются усиленной работой сохранивших свою структуру и функцию частей органа.

Процессы организации, определение, виды. Инкапсуляция.

Об инкапсуляции говорят в тех случаях, когда омертвевшие массы, животные паразиты, инородные тела не рассасываются, а обрастают соедини¬тельной тканью и отграничиваются от остальной части органа капсулой. Массы некроза пропитываются известью, возникают петрификаты. Иног¬да во внутренних слоях капсулы путем метаплазии происходит образование кости (рис. 122). Вокруг инородных тел и животных паразитов в грануля¬ционной ткани могут образовываться многоядерные гигантские клетки (г и-гантские клетки инородных тел), которые способны фагоцитиро-вать инородные тела и постепенно рассасывать их (см. «Продуктивное воспаление»).

Заживление ран

.Заживление ранв коже и других органах протекает по одному ти¬пу, причем темпы заживления, его исходы зависят от степени и глубины ране¬вого повреждения, структурных особенностей органа, общего состояния орга-

низма, применяемых методов лечения. По И. В. Давыдовскому, выделяют следующие виды заживления ран: 1) непосредственное закрытие дефекта эпи¬телиального покрова; 2) заживление под струпом; 3) заживление раны пер¬вичным натяжением; 4) заживление раны вторичным натяжением, или зажи¬вление раны через нагноение.

Первый вид — это простейшее заживление, наблюдаемое на роговице, слизистых оболочках. Оно проявляется как бы наползанием эпителия на-по-верхностный дефект и закрытием его сплошным слоем.

Второй вид заживления касается мелких дефектов, на поверхности ко¬торых быстро возникает подсыхающая корочка (струп) из свернувшейся кро¬ви и лимфы. Эпидермис восстанавливается под корочкой, которая отпадает через 3 — 5 сут после ранения.

Третий вид — заживление первичным натяжением (рег рп-тагпт т1еп1юпет). Наблюдается в ранах с повреждением не только кожи, но

'Подлежащей ткани. Встречается обычно при заживлении ран, нанесенных грым ножом, например при хирургических разрезах. В этих случаях края раны ровные; сама рана заполняется свертками фибрина излившейся крови, что предохраняет края раны от дегидратации и инфекции. Края раны в тече¬ние первых суток несколько отечны, инфильтрированы нейтрофилами и незер¬нистыми лейкоцитами, эритроцитами. Под влиянием протеолитических фер-ментов нейтрофилов происходит частичный лизис свертка крови, тканевого детрита. Нейтрофилы быстро погибают, на смену им приходят макрофаги, которые фагоцитируют эритроциты, остатки нелизированной ткани; в краях раны обнаруживается гемосидерин. Часть содержимого раны удаляется само¬стоятельно в первый день ранения вместе с экссудатом или при обработке раны (первичное очищение). На 2 — 3-й сутки в краях раны появляют¬ся растущие навстречу друг другу фибробласты и новообразованные капил¬ляры, возникают аргирофильные и коллагеновые волокна. Так в ране по-является грануляционная ткань, пласт которой при первичном натяжении не достигает больших размеров. К 10— 15-м суткам она полностью созревает, раневой дефект эпителизируется и рана заживает нежным рубчи¬ком. В хирургической ране заживление первичным натяжением ускоряется в связи с тем, что ее края стягиваются нитями шелкаили кетгута, вокруг ко¬торых скапливаются рассасывающие их гигантские клетки инородных тел, не мешающие заживлению.

Четвертый вид — заживление вторичным натяжением (рег зе-сипёат т1епиопет), заживление через нагноение (или заживление по-средством гранулирования — рег §гапи1а1юпет). Наблюдается обычно приоб¬ширных ранениях, сопровождающихся размозжением и омертвением тканей, проникновении в рану инородных тел, разнообразных микробов. На месте раны возникают кровоизлияния, травм'атический отек краев раны, быстро появляются признаки демаркационного гнойного воспа¬ления на границе с омертвевшей тканью, расплавление некротических масс. В течение некоторого времени (5 — 6 сут) происходит отторжение некротиче¬ских масс (вторичное очищение раны), и в краях раны начинает раз¬виваться грануляционная ткань. Грануляционная ткань, выполняю¬щая рану, состоит из шести переходящих друг в друга слоев (Н. Н. Аничков): 1) поверхностный лейкоцитарно-некротический слой; 2) поверхностный слой сосудистых петель; 3) слой вертикальных сосудов; 4) созревающий слой; 5) слой горизонтально расположенных фибробластов; 6) фиброзный слой. Созревание грануляционной ткани при заживлении раны вторичным натя¬жением сопровождается синтезом фибробластами коллагена, который на¬чинается с 5 —7-х суток после нанесения раны в исходе вторичного очищения. По мере созревания грануляций в них уменьшается число клеток, нарастает

количество коллагеновых волокон, уменьшается число сосудов. С поверхно¬сти грануляции покрываются пластом регенерирующего эпидермиса. При за¬живлении раны путем вторичного натяжения всегда образуется плотный рубец.

48.Атрофия, определение, виды, характеристика

49.Предопухолевые

процессы. Опухоль, определение,

классификация