- •Глава 10. Экономическая эффективность мероприятий по развитию материально-технической базы

- •10.1 Эффективность мероприятий усиления пропускной и провозной способности железных дорог

- •10.2. Оценка стратегий строительства новых железных дорог и вторых путей

- •10.3. Экономическая эффективность электрификации железных дорог

- •10.3.1. Сущность и основные понятия экономической эффективности электрификации железных дорог

- •10.3.2. Определение сравнительной экономической эффективности электрификации железных дорог

- •10.3.3. Определение коммерческой эффективности электрификации железных дорог

- •10.4. Экономическая эффективность развития и модернизации вагонного парка и реконструкция вагоноремонтной базы

- •10.4.1. Пути развития и модернизации вагонного парка

- •10.4.2. Экономическая эффективность развития и модернизации вагонного парка

- •10.5. Экономическая эффективность контейнерных перевозок и пакетирования грузов

- •10.5.1. Анализ современного состояния сферы эффективного применения контейнерных пакетных перевозок.

- •10.5.2. Состав и краткая характеристика технических средств контейнерного хозяйства России

- •Основные характеристики специализированных контейнеров

- •10.5.3. Экономические показатели функционирования логистических контейнерных систем

- •10.5.4.Оценка экономической эффективности логистических контейнерных систем

- •10.6. Экономическая эффективность развития грузовых и сортировочных станций

- •Глава 11. Основные фонды и оборотные средства железных дорог

- •11.1. Сущность и содержание понятия имущества предприятия

- •11.2 Общая характеристика основных фондов, их классификации и оценки.

- •11.3. Основные фонды железных дорог

- •11.4. Износ и амортизация основных фондов

- •11.5. Показатели эффективности использования основных фондов

- •11.6. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств

- •11.8. Эффективность использования оборотных средств

- •Глава 12. Организация и планирование труда

- •12.1. Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте

- •12.2. Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени

- •12.3. Режим труда и отдыха

- •12.4. Классификация затрат рабочего времени исполнителя

- •12.5. Нормирование труда и его роль в повышении производительности труда и эффективности перевозочного процесса

- •12.6. Методы изучения использования рабочего времени

- •12.7. Производительность труда, ее измерение и пути повышения

- •Глава 13. Организация и планирование заработной платы

- •13.1. Принципы оплаты труда

- •13.2. Формы и системы оплаты труда

- •13.3. Тарифная система

- •13.4. Структура заработной платы, виды и порядок выплаты доплат

- •13.5. Материальное поощрение труда

- •13.6. Планирование труда

10.3.2. Определение сравнительной экономической эффективности электрификации железных дорог

На основе сравнительной экономической эффективности различных вариантов капитальных вложений, где используют следующие стоимостные показатели:

- годовые текущие издержки или себестоимость единицы продукции;

- суммарные капитальные вложения или удельные вложения на единицу продукции.

Кроме того, необходимо определять затраты на пополнение оборотных средств или их уменьшение. Затраты эти долины соответственно добавляться или вычитаться из суммарных капитальных вложений.

Важным условием расчетов сравнительной экономической эффективности является сопоставимость исходных данных и показателей. Это означает, что варианты должны обеспечивать получение одинакового объема продукции или выполнение одинаковой величины работы. Выполняемая работа должна иметь примерно одинаковый состав, качество, срок изготовления. Стоимостная оценка вариантов должна основываться на современных ценах и ставках заработной платы.

Критерием экономической эффективности при сравнении вариантов является минимум народнохозяйственных затрат на осуществление определенной величины работы или получение соответствующего объема продукции. Такой подход означает, что выбираемые варианты должны быть наиболее эффективными не только для железнодорожного транспорта, но и для народного хозяйства в целом.

Поэтому наряду с денежными расчетами требуется производить качественную оценку сравниваемых вариантов.

Показателем сравнительной экономической эффективности капитальных вложений является минимум приведенных затрат Зп, определяемых для каждого из сравниваемых вариантов

Зп= Ci+EнКi или Зп=Кi+ТнСi , (10.13)

где Сi — годовые текущие затраты или себестоимость продукции по каждому варианту;

Kt — суммарные капитальные вложения или удельные капитальные вложения по вариантам;

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

Тн — нормативный срок окупаемости капитальных вложений (величина, обратная Ен).

Значение нормативного коэффициента эффективности, характеризующего нижний, допустимый по наличным народнохозяйственным ресурсам предел эффективности капитальных вложений, установлен в настоящее время единым для всего народного хозяйства

В сравнительных расчетах на железнодорожном транспорте необходимо оценивать эффективности вариантов с этапными капитальными вложениями и меняющимися эксплуатационными расходами.

Чтобы сравнивать такие варианты, необходимо суммировать все затраты по каждому из них за определенный период времени.

Для приведения к сопоставимому виду затрат более поздних лет к текущему периоду они умножаются на коэффициент приведения затрат.

Этот коэффициент определяют:

![]() (10.14)

(10.14)

где Еип — норматив для приведения разновременных затрат (норма дисконтирования); I - число лет, отделяющее затраты данного года от базисного. Величина Еип в соответствии с действующей Типовой методикой установлена ниже нормативного коэффициента сравнительной эффективности и равна 0,08.

Следует подчеркнуть, что приведение затрат к сопоставимому виду с помощью коэффициентов приведения может производиться только в расчетах сравнительной эффективности и не служит основанием для изменения сметной стоимости строительства.

Вместе с капитальными вложениями к базисному году с помощью коэффициентов приведения должны приводиться и годовые эксплуатационные расходы по сравниваемым вариантам.

Суммарные капитальные вложения и эксплуатационные расходы, приведенные к базисному году по сравниваемым вариантам, определяются по формуле

![]() (10.15)

(10.15)

где Kt — капитальные вложения, производимые в соответствующие годы расчетного периода; Ct — эксплуатационные расходы за соответствующий год; tp — расчетный период. Если после определенного срока сравниваемые варианты будут иметь одинаковую расчетную мощность и одинаковое техническое оснащение, производятся за этот срок, принимаемый в качестве расчетного. Лучшим вариантом признается тот, у которого приведенные затраты за расчетный срок будут наименьшими.

Расчет приведен в таблице 10.3.

Как показывают результаты расчета, по суммарным затратам без учета коэффициента приведения предпочтителен II вариант, при учете же этого коэффициента по I варианту суммарные затраты оказываются меньшими по сравнению со II на (53,65 + 43,07) - (51,56 + 40,33) = 4,83 млн. руб.

При суммировании затрат, осуществляемых по этапам, в капитальные вложения должны включаться затраты, связанные с повторным развертыванием строительных работ и выполнением их в условиях эксплуатации. В составе эксплуатационных расходов должны отражаться потери, вызываемые предоставлением «окон» при выполнении работ и задержками поездов.

Если к расчетному году не достигается одинакового технического оснащения по сравниваемым вариантам, то расчеты по вариантам следует произвести за срок не менее 15 лет.

Таблица 10.3

Пример сравнения вариантов с этапными капитальными вложениями и растущими эксплуатационными расходами, млн. руб.

|

Показатели |

| ||||||||

|

|

0-й |

1-й |

2-й |

3-й |

4-й |

5-й |

6-й |

7-й |

Итого |

|

Фактические затраты I вариант К С II вариант К С Коэффициент приведения Приведенные затраты I вариант К С II вариант К С |

25,00 - 50,00 -

1,00

25,00 – 50,00 - |

0,80 6,40 0,70 7,20

0,926

0,74 5,82 0,65 6,66 |

0,80 6,80 0,70 7,60

0,857

0,69 5,82 0,60 6,50 |

0,80 7,30 0,70 8,00

0,794

0,63 5,78 0,56 6,35 |

0,80 7,80 0,70 8,40

0,735

0,59 5,72 0,51 6,16 |

17,00 + 0,90 8,50 0,70 8,80

0,681

12,20 5,79 0,48 6,00 |

17,00 + 0,90 9,20 0,70 9,20

0,630

11,30 5,80 0,44 5,80 |

0,70 9,60 0,70 9,60

0,584

0,41 5,60 0,41 5,60 |

64,70 55,60 54,90 58,80

-

51,56 40,33 53,65 43,07 |

Капитальные вложения по вариантам железнодорожного строительства складываются из прямых затрат, относящихся непосредственно к оцениваемым объектам, стоимости подвижного состава, сопутствующих капитальных вложений в работы и объекты, связанные с оцениваемыми объектами, и сопряженных капитальных вложений.

Прямые капитальные вложения по сравниваемым вариантам представляют собой строительные расходы, которые определяются по укрупненным показателям единичной стоимости объектов железнодорожного строительства, сметно-финансовым расчетам или по сметам.

Капитальные вложения в подвижной состав при сравнении вариантов должны учитываться в случаях, когда ввод в действие оцениваемых вариантов сказывается по-разному на потребности в локомотивном и вагонном парках.

Потребность в подвижном составе устанавливается на основе показателей его использования. Цены на существующие типы локомотивов и вагонов принимаются по прейскурантам, а для новых - по расчетам.

Сопутствующие капитальные вложения подразделяются на вложения, связанные с работами, включаемыми в сметную стоимость проектируемых объектов и не включаемыми в их сметную стоимость.

К сопутствующим затратам, не включаемым в сметную стоимость оцениваемых объектов, относятся затраты в другие объекты или отрасли хозяйства, на которые ввод в действие данных объектов оказывает непосредственное влияние.

Эксплуатационные расходы могут определяться или непосредственным расчетом или по нормам денежных затрат, приходящимся на отдельные измерители (расходные ставки), и величинам затраты измерителей.

Существуют две системы увязки расходов с измерителями: одна из них применяется при калькуляции себестоимости в эксплуатационных условиях работы железных дорог, другая при перспективных технико-экономических расчетах по сравнению и. выбору вариантов проектных решений и для перспективного планирования. Отличие между ними состоит в основном в использовании в проектной системе расходных норм, позволяющих учесть влияние на величину расходов особенностей плана и профиля линий, условий эксплуатации подвижного состава, объемов выполняемой работы и других факторов.

В проектной практике применяют три системы расходных норм: единичные, групповые, укрупненные. Наибольшая точность расчетов достигается при применении единичных норм расходов, предусматривающих определение большого числа измерителей. Менее трудоемким является способ расчетов по групповым нормам, требующим меньше исходных данных, но этот" способ и менее точный. Для приближения расчетов используют укрупненные нормы расходов.

Нормы расходов по содержанию постоянных устройств включают расходы по содержанию штата, обслуживающего отдельные устройства, затраты на топливо, электроэнергию и соответствующие начисления, амортизационные отчисления. В зависимости от степени детализации расчетов расходы на содержание постоянных устройств железных дорог могут учитываться по конкретным устройствам или объектам (групповые нормы) и укрупненно - по нормам на 1 км эксплуатационной длины линии.

Единичные расходные нормы применяют при сравнениях местных вариантов линий, уточнении конструктивных решений по отдельным элементам станций и т. п.

Групповые нормы используют для определения эксплуатационных расходов при сравнениях вариантов проектных решений, различающихся числом, расположением или технической характеристикой различных устройств на стадии технического проекта.

Укрупненные нормы эксплуатационных расходов применяют при сравнении вариантов на предпроектной стадии расчетов, при предварительном отборе вариантов для проектно-изыскательских работ, для сравнения крупных вариантов, возникающих на стадии техническою проекта: вариантов направления линии, схемы большого узла, вариантов трассы, различающихся основными техническими параметрами проектируемой линии и т. п.

Приближенные расчеты эксплуатационных расходов при отсутствии данных, характеризующих трассу линий и особенности ее работы, производят на основе среднесетевых данных. При этом все расходы по пробегу, остановкам и простою грузовых поездов, включая расходы по вспомогательным операциям с подвижным составом, относят на 1 млн. ткм нетто. Расходы по содержанию постоянных устройств поставлены в зависимость от измерителя - 1 км эксплуатационной длины линии.

Определение общей величины эксплуатационных расходов по сравниваемым вариантам усиления и развития железнодорожных линий производится по формуле

![]() ,

(10.16)

,

(10.16)

где С - общая величина эксплуатационных расходов за год, млн. руб.;

Нгр, Ннгр - расходная норма по передвижению, простою грузовых поездов и маневровой работе на 1 млн. ткм нетто в зависимости от веса поезда и рода тяги соответственно для грузового и негрузового направлений, руб.;

Нпор - порожних поездов, отнесенная на 1 млн. ткм нетто грузового направления; Ггр, Гнгр - грузовой поток или густота движения соответственно в грузовом и негрузовом направлениях, млн. ткм; L - длина участка, км; Ниу - расходная норма по содержанию и амортизации постоянных устройств, приходящаяся на грузовые перевозки на 1 км эксплуатационной длины, руб.; Ннк - расходная норма по начальной -и конечной операции (2 операции).

Нормы расходов по передвижению груженых поездов по однопутным линиям установлены для разной грузонапряженности и весовой нормы поездов. По мере увеличения грузопотока норма также возрастает из-за ухудшения условий эксплуатации. На двухпутных линиях влияние размеров грузовых и пассажирских перевозок почти не оказывает влияния на норму расходов.

На линиях с двухпутными вставками укрупненная расходная норма принимается по данным для двухпутной линии с поправочным коэффициентом 1,05.

В случаях когда реальные условия резко отличны от принятых среднесетевых условий, приведенные нормы соответствующим образом корректируются.

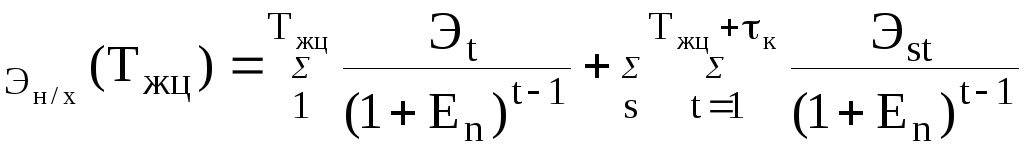

Народнохозяйственный эффект от любого проводимого на железнодорожном транспорте мероприятия оценивается по формуле:

,

(10.17)

,

(10.17)

где Эt – эффект, получаемый на объекте инвестирования в t-ом год от начала инвестирования,

Эst – сопутствующий эффект в S-объекте в t-году от начала инвестирования

tк – время последействия инвестиционного проекта в сопутствующих системах после завершения жизненного цикла проекта.

Tжц - продолжительность жизненного цикла проекта;

Еn – норматив приведения;

t – текущее значение времени в годах в период от начала жизненного цикла проекта.

Тжц – продолжительность жизненного цикла проекта

t – текущее значение времени в годах