- •Isbn 5-86065-016-7

- •Часть I

- •3.1 Психология индивидуальных различий и психодиагностика

- •3.2. Психология индивидуальных различий и статистика

- •Часть II

- •1. Первые попытки выделения психологических типов

- •2. Построение психологических типологий

- •2.1. Типология темпераментов и. Канта и в.Вундта

- •2.2. Типологии, основанные на клиническом материале (о. Гросс и к. Юнг)

- •2.3. Выделение биологических основ психологических свойств (типология кречмера)

- •Связь между строением тела и темпераментом (приводится по э. Кречмеру, 1995)

- •Темпераменты и специальные дарования (приводится по э. Кречмеру, 1995)

- •2.4. Объединение типологий кречмера и юнга

- •1. Что такое черты?

- •2. Способы выделения черт

- •2.1. Концептуализация

- •2.2. Выделение черт на основании семантического сходства

- •2.3 Факторно-аналитическое выделение черт

- •Глава 4 структура свойств интеллекта

- •1. Психометрические теории интеллекта

- •Глава 5 темперамент и личность

- •1.1 Выделение свойств темперамента в ранних исследованиях

- •1.2. Современные исследования свойств темперамента в зарубежной психологии

- •1.3. Исследования структуры свойств темперамента в отечественной психологии

- •1.4. Сопоставление результатов разных исследований

- •Г лава 6 когнитивные стили

- •1. Когнитивные стили, выделяемые в разных направлениях исследования

- •1Л. Полезависимость-поленезависимость.

- •1.2. Менингерское исследование когнитивных стилей

- •Глава 7

- •3. Соотношение социального и

- •3.1. Структура психологических свойств в комплексном исследовании индивидуальности

- •3.2. Теория интегральной индивидуальности

- •Часть III

- •Глава 8

- •1.1. Психологические характеристики, различающиеся у женщин и мужчин

- •1. Половые различия

- •1.2. Причины половых различий в психологических характеристиках

- •2. Расовые различия

- •3.1. Социально-экономическое положение и интеллект

- •X средний социально-экономический уровень

- •3.2. Структура семьи и интеллект

- •Глава 9

- •1. Выделение свойств нервной системы

- •2.2. Задатки способностей

- •2.3. Темперамент

- •4. Роль активации в связях

- •Глава 10

- •1.1. Близнецовый метод

- •1.2. Семейные исследования

- •1.3. Метод приемных детей

- •1.4. Показатели наследуемости и среды

- •1.5. Смысл показателя наследуемости.

- •2. Экспериментальные исследования природы индивидуальных различий

- •2.2. Вклад генотипа и среды в индивидуальные различия показателей интеллекта

- •2.3. Исследования личности и темперамента

- •2.4. Содержательный анализ психологических характеристик при исследовании генотип-средовых соотношений

- •3. Взаимодействие генотипа и среды

- •3.1. Варианты взаимодействия генотипа и среды

- •3.2. Причинно-следственные связи между генотипом и средой

- •3.3. Взаимодействие генотипа и среды как функция нормы реакции

- •Глава 11 индивидуальные различия и развитие

- •1.1. Типы стабильности

- •1.2. Варианты изменений

- •2.3. Сочетание лонгитюдного и сравнительно-возрастного методов исследования

- •3.1. Исследование репрезентативных выборок

- •3.2. Групповой анализ

- •3.3. Индивидуальный анализ

- •Часть IV

- •Глава 12

- •2.1. Анализ профилей психологических черт

- •2.2. Биографический метод

- •2.3. Обобщение документальных материалов

- •2.4. Этологическое исследование

- •2.5. Феноменологические методы оценивания индивидуальности

- •3. Интраиндивидуальная вариативность

- •3.1. Соотношение между разными видами изменчивости психологических характеристик

- •Глава 1.

- •Психология

- •Индивидуальных

- •Различий

3.1. Социально-экономическое положение и интеллект

Очевидно, что разные социальные группы, находящиеся на разных уровнях в иерархической структуре общества, отличаются друг от друга по множеству характеристик - по образованию, профессии, жилищным условиям, питанию и многим и многим другим. Сочетание этих различий создает разные условия для воспитания детей.

В свое время в английской системе образования существовало правило, согласно которому детей, достигших 11-летнего возраста, определяли в разные типы школ. Наиболее успешных зачисляли в грамматические школы, подготавливающие к поступлению в высшие учебные заведения, а тех, кто не проявлял особых способностей к обучению, отправляли в технические школы, дававшие значительно более низкий уровень образования. Группы формировались на основании тестирования интеллекта и, следовательно, различались по уровню общего интеллекта. При этом относительный уровень развития отдельных способностей не учитывался, а именно он позволяет сделать интересные выводы.

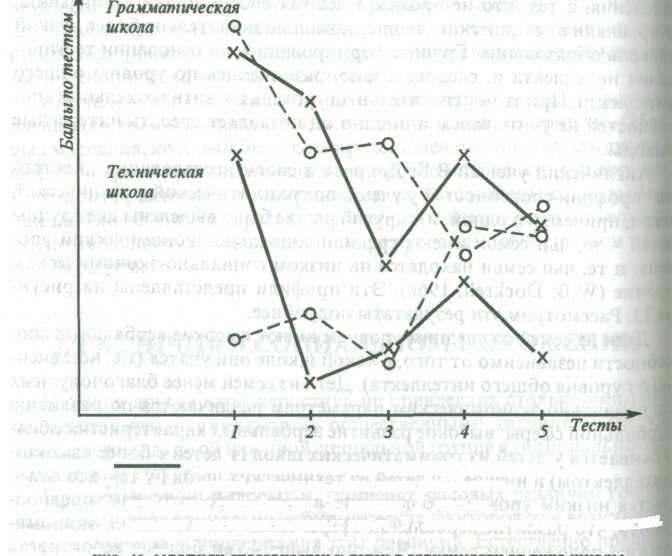

Английский ученый В.Б. Докрелл в своем исследовании „построил" профили способностей у учеников грамматической и технической школ, причем, и в одной, и в другой школе были выделены две группы детей - те, чьи семьи имеют средний социально-экономический уровень, и те, чьи семьи находятся на низком социально-экономическом уровне (W.B. Dockrell, 1966). Эти профили представлены на рисунке 23. Рассмотрим эти результаты подробнее.

Дети из семей со средним уровнем имеют высокие вербальные способности независимо от того, в какой школе они учатся (т.е. независимо от уровня общего интеллекта). Дети из семей менее благополучных по социально-экономическим параметрам различаются по развитию ВеРбальной сферы: высокое развитие вербальных характеристик обнаруживается у детей из грамматических школ (у детей с более высоким интеллектом) и низкое - у детей из технических школ (у тех, кто отличается низким уровнем общего интеллекта). Это позволяет предпол-0)кить, что развитие вербальной сферы связано с социально-экономическим положением семьи. Чем оно выше - тем больше вероятность того, что все дети будут хорошо развиты вербально; чем оно ниже -161

Совершенно иная закономерность обнаруживается, если посмотри на пространственные и, особенно, на математические способность У детей из грамматических школ, независимо от социального урови семей, и у детей из технических школ из семей с низким социально-э^ номическим уровнем эти способности оказываются примерно на <у» ном уровне. Иначе говоря, низкий социально-экономический урове^ не влияет или влияет минимально на развитие этих способностей.

О чем могут свидетельствовать такие результаты? Как предполага. ют многие исследователи интеллектуальной сферы, вербальные харак. теристики в значительной степени испытывают влияние обучения а невербальные - больше отражают задатки интеллектуального разв* тия. Таким образом получается, что в технические школы попадают дети с плохими интеллектуальными задатками из семей со средним социально-экономическим статусом и дети с любыми задатками (и хорошими, и плохими) из семей с низким социально-экономическим статусом. Значит, в хороших условиях способности ребенка имеют большую