- •Оглавление

- •1. Формирование недвижимости.

- •1.1 Общие правила формирования земельных участков.

- •1.2. Инициация процедуры формирования недвижимости

- •1.2.1. Выдел земельных участков

- •1.2.2. Объединение земельных участков

- •1.2.3. Перераспределение земельных участков.

- •Часть 1 ст. 11.7 Земельного кодекса рф устанавливает:

- •1.2.4. Перераспределение земельных участков и земель государственной собственности

- •1.2.5. Образование земельных участков из земельных участков государственной или муниципальной собственности

- •1.2.5.1. Образование земельных участков из земель государственной собственности

- •Часть 1 статьи 11.2 Земельного кодекса рф допускает еще один способ образования земельных участков – образование земельных участков из земель государственной собственности.

- •1.2.6. Условия формирования земельных участков

- •1.2.7. Учет интересов третьих лиц при образовании земельных участков

- •1.2.8. Общие правила возникновения и сохранение прав, обременений (ограничений) на образуемые и измененные земельные участки

- •2. Кадастровая деятельность в россии

- •2.1 Исторические сведения о землеустройстве и кадастре в России

- •2.1.1 Краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра и землеустройства в России

- •2.1.1.1. Петровская реформа

- •2.1.1.2. Реформа 1861 года

- •2.1.1.2. Столыпинская реформа (1903-1913)

- •2.1.1.3. Октябрьская земельная реформа(1917-1930)

- •2.1.2 Современное состояние землеустройства

- •2.2 Нормативно-правовое обеспечение проведения землеустройства

- •2.2.1 Правое регулирование отношений при проведении землеустройства

- •2.2.2 Организация и порядок проведения землеустройства

- •2.2.3 Государственное регулирование проведения землеустройства

- •2.2.3.1. Виды землеустроительной документации.

- •2.2.3.2. Согласование и утверждение землеустроительной документации.

- •2.2.3.3. Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

- •2.3 Проведение кадастровых работ по подготовке документов для государственного кадастрового учета недвижимости.

- •2.3.1. Кадастровая деятельность

- •2.3.2. Порядок согласования местоположения границ земельных участков

- •2.3.3. Акт согласования местоположения границ

- •2.3.4. Общие требования к подготовке межевого плана

- •Местоположения границы земельного участка

- •Местоположение границы земельного участка согласовано:

- •Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

- •3. ТЕхнология

- •3.1 Основные термины и определения технологиИ

- •Создание городской кадастровой сети

- •Технологическая норма времени (нормируемое время)

- •3.2 Принципы организации технологического процесса

- •3.3 Методы составления технологических схем

- •3. 3. 1 Упорядоченный список технологическиХ операций

- •3.3.2 Блочно-логическАя технологическАя схемА

- •Получение технического

- •3.3.3 Ориентированный сетевой граф

- •3.4 Расчет параметров ориентированного сетевого графа

- •0 1 2 3 4 6 5 7 9 10 11 8

- •3.5 Оптимизация ориентированного сетевого графа

- •4. Геодезическое обеспечение кадастровых и землеустроительных работ

- •4.1. Выбор системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости

- •Используемые координатные системы в геодезии и картографии

- •4.1.2. Обоснование выбора системы координат для ведения Государственного кадастра Недвижимости

- •4.2. Проектирование геодезического обоснования для закрепления системы координат в территориальной зоне

- •4.2.1. Проектирование опорных геодезических сетей

- •4.2.1.1. Проектирование опорных геодезических сетей с использованием наземных средств для выполнения измерений

- •4.2.1.2. Проектирование опорных геодезических сетей с использованием gps-технологий

- •4.2.2. Проектирование геодезических сетей сгущения

- •4.2.2.1. Проектирование геодезических сетей сгущения при использовании наземных средств измерений

- •4.2.2.2. Проектирование геодезических сетей сгущения с использованием gps-технологий

- •4.2.3. Проектирование геодезического съемочного обоснования

- •4.2.4. Рекомендации по оптимальному проектированию геодезического обоснования для целей государственного кадастра недвижимости

- •4.3. Оценка точности проекта геодезического обоснования

- •4.3.1. Оценка точности положения пункта в наиболее слабом месте сети

- •4.3.2. Оценка точности взаимного положения двух определяемых пунктов

- •4.3.3. Оценка точности определения дирекционного угла

- •4.3.4. Оценка точности определения длины линии

- •4.3.5. Оценка точности определения площади геометрической фигуры, образованной пунктами геодезической сети

- •4.3.6. Оценка точности проекта геодезической сети при планировании спутниковых определений

- •4.3.7. Оптимальное проектирование геодезических сетей

- •4.4. Геодезические работы при межевании земель

- •4.4.1. Картографирование территориальной зоны

- •4.4.1.1. Назначение и классификация крупномасштабных топографических планов и карт

- •4.4.1.2. Особенности и точность выполнения крупномасштабного картографирования городских территорий

- •4.4.2. Кадастровая съемка застроенных территорий

- •4.4.2.1. Кадастровая съемка застроенных территорий способом полярных координат

- •Нормативные требования к максимальным длинам линий в зависимости от средств геодезических измерений

- •Образец регистрации информации при съемке методом полярных координат

- •4.4.2.2. Кадастровая съемка застроенной территории с использованием gps-технологий

- •4.4.2.3. Кадастровая съемка второстепенной ситуации

- •4.4.3. Точность измерений на топографическом плане

- •4.5. Вынесение на местность проекта межевания

- •4.5.1. Принципы геодезических работ при вынесении в натуру проекта межевания земель и землеустройства

- •4.5.2. Элементы разбивочных работ

- •4.5.2.1. Построение проектного угла

- •4.5.2.2. Построение проектной линии

- •4.5.3 Построение на местности фигур разбивки

- •4.5.3.1. Прямая угловая засечка

- •4.5.3.2. Способ полярных координат

- •4.5.3.3. Линейная засечка

- •4.5.3.4.Обратная угловая засечка

- •4.5.3.5. Разбивка межевых знаков с использованием теодолитного хода

- •4.5.3.6. Разбивка межевого знака комбинированным способом

- •4.5.3.7. Составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проекта межевания

- •4.5.4. Оценка точности запроектированных фигур разбивки

- •4.5.4.1. Оценка точности прямой угловой засечки

- •4.5.4.2. Оценка точности способа полярных координат

- •4.5.4.3.Оценка точности линейной засечки

- •4.5.4.4. Оценка точности обратной угловой засечки

- •4.6. Геодезические работы при государственном земельном контроле

- •4.6.1. Контроль качества определения координат межевых знаков

- •4.6.1.1. Определение координат межевых знаков относительно пунктов геодезического обоснования

- •4.6.1.2. Определение координат межевых знаков относительно закоординированных объектов недвижимости

- •4.6.2. Восстановление утраченных межевых знаков

- •Словарь основных терминов и определений

- •Библиографический список

4.5. Вынесение на местность проекта межевания

4.5.1. Принципы геодезических работ при вынесении в натуру проекта межевания земель и землеустройства

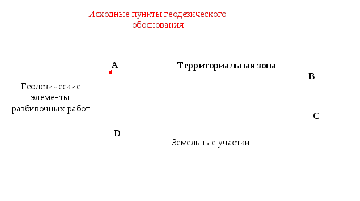

Вынесением в натуру называются геодезические работы по определению на местности проекта территориального и внутрихозяйственного землеустройства или проекта межевания земель. Исходными данными для выполнения таких работ являются пункты геодезического обоснования с исходными координатами и проектные координаты межевых знаков (рис. 4.53).

Рис. 4.53. Схема разбивки проекта территориального землеустройства

Следовательно, по своему содержанию разбивочные работы противоположны съемочным работам. При съемочных работах строится информационная модель местности путем измерения углов и длин линий от исходных пунктов городского геодезического обоснования до характерных точек местности. При выполнении разбивочных работ от исходных пунктов ГГО откладываются вычисленные заранее разбивочные элементы для получения на местности характерных точек, определяющих границы земельного участка.

Проектные (аналитические) координаты межевых знаков (поворотных точек) измеряются с топографической основы, на которой выполняется проектирование границ территориальных зон, земельных участков или иных объектов недвижимости.

Необходимая точность определения на местности выполненного проекта межевания регламентируется нормативными документами и в зависимости от категории земель приведена в табл. 4.30.

Таблица 4.30

Нормативная точность выноса на местность межевых знаков

|

Градация земель |

СКО межевого знака (м) |

Контроль межевания (м) |

Масштаб топографического плана |

Точность топографического плана 0,4 мм · М (м) | |

|

ΔS |

Δf | ||||

|

0,10 |

0,20 |

0,30 |

1 : 500 |

0,20 |

|

1 : 1 000 |

0,40 | ||||

|

0,20 |

0,40 |

0,50 |

1 : 2 000 |

0,80 |

|

1 : 5 000 |

2,00 | ||||

|

0,50 |

1,00 |

1,50 |

1 : 500 |

0.20 |

|

1 : 1 000 |

0,40 | ||||

|

2,50 |

5,00 |

7,50 |

1 : 10 000 |

4,00 |

|

1 : 25 000 |

10,00 | ||||

|

5,00 |

10,0 |

15,0 |

1 : 25 000 |

10,00 |

|

1 : 50 000 |

20,00 | ||||

Таким образом, можно отметить, что в ряде случаев при выполнении проекта межевания заданная точность положения на местности межевых знаков не соответствует используемому картографическому материалу. Поэтому при подготовке данных для вычисления геодезических разбивочных элементов необходимо использовать графо-аналитический метод подготовки.

Различают два варианта использования этого метода:

При переносе проекта межевания на местность необходимо обеспечить заданную точность не только взаимного положения межевых знаков, но и внутренних размеров или элементов территориальной зоны или земельного участка. Например, углы между сторонами должны быть равны 90о, а длины линий – 500,000 м;

Необходимо обеспечить только заданную точность взаимного положения межевых знаков.

Для наиболее простого – второго варианта, измеренные с топографического плана графические координаты межевых знаков дописывают до заданной точности подготовки данных при вынесении проекта межевания на местности. Например, при заданной точности положения межевого знака 1 см, измеренные графические координаты должны быть дописаны до 1 мм (табл. 4.31).

Таблица 4.31

Преобразование графических координат межевых знаков в аналитические

|

Название межевого знака |

Координаты межевых знаков | |||

|

Графические |

Аналитические | |||

|

X(m) |

X(m) |

X(m) |

Y(m) | |

|

A |

1 000 |

1 000 |

1 000,000 |

1 000,000 |

|

B |

1 025 |

1 150 |

1 025,000 |

1 150,000 |

|

C |

950 |

1 125 |

950,000 |

1 125,000 |

|

D |

875 |

1 000 |

875,000 |

1 000,000 |

В том случае, когда при переносе важны и внутренние элементы проекта, графические координаты, дописанные до соответствующей точности, можно использовать только для первого межевого знака и ориентирования всей территориальной зоны, а координаты остальных межевых знаков вычислять через проектные элементы с заданной точностью.

Предположим, что межевые знаки, закрепляющие границы территориальной зоны (рис. 4.53), необходимо вынести на местности с СКО 1 см, а использованный картографический материал представлен в масштабе 1 : 10 000.

Отметим, что количество значащих цифр при дописывании аналитических координат и при подготовке данных для выноса в натуру на единицу больше по сравнению с заданной точностью положения межевых знаков на местности.

В том случае, когда необходимо обеспечить с заданной точностью внутренние элементы границ территориальной зоны, вычисление аналитических координат необходимо выполнять в таблице следующего вида (табл. 4.32).

Таблица 4.32

Вычисление аналитических координат межевых знаков по заданным проектным элементам

|

Наз-вание знака |

R |

|

S (м) |

X (м) |

Y (м) |

Координаты | |||

|

аналитические |

графические | ||||||||

|

X (м) |

Y (м) |

X (м) |

Y (м) | ||||||

|

A |

80о32'15''6 |

80о32'15''6 |

100,000 |

+16,440 |

+98,639 |

1 000,000 |

1 000,000 |

1 000,000 |

1 000,000 |

|

B |

|

170о32'15''6 |

100,000 |

-98,639 |

+16,440 |

1 016,440 |

1 098,639 |

1025 |

1 150 |

|

C |

|

260о32'15''6 |

100,000 |

-16,440 |

-98,639 |

917,801 |

1 115,079 |

950 |

1 125 |

|

D |

|

350о32'15''6 |

100,000 |

+98,639 |

-16,440 |

901,361 |

1 016,440 |

875 |

1 000 |

|

A |

|

|

|

|

|

1 000,000 |

1 000,000 |

1 000,000 |

1 000,000 |

В табл. 4.32 приняты следующие обозначения: R – исходный дирекционный угол для ориентирования границ территориальной зоны (вычисляется по графическим координатам начального межевого знака А и межевого знака В); α – дирекционные углы границ территориальной зоны, вычисляемые через исходный дирекционный угол R и проектные углы между сторонами территориальной зоны 90о00'00''; S – проектный размер сторон территориальной зоны.

При заданной точности построения на местности проектного угла β = 5'' точность вычисления дирекционных углов составляет 0.5'', а при m = 0,01 м точность вычисления аналитических координат 0,001 м.

Подводя итоги исследований, выполненных в этом подразделе, можно отметить, что при подготовке данных для вынесения проекта межевания на местности имеют место два вида точности:

Точность разбивки проекта межевания относительно ситуации на местности. Эта точность обусловливается масштабом картографического материала, на котором выполняется проектирование.

Точность вынесения в натуру межевых знаков и внутренних элементов проекта межевания. Эта точность обусловлена графо-аналитическим способом подготовки данных.