- •Оглавление

- •1. Формирование недвижимости.

- •1.1 Общие правила формирования земельных участков.

- •1.2. Инициация процедуры формирования недвижимости

- •1.2.1. Выдел земельных участков

- •1.2.2. Объединение земельных участков

- •1.2.3. Перераспределение земельных участков.

- •Часть 1 ст. 11.7 Земельного кодекса рф устанавливает:

- •1.2.4. Перераспределение земельных участков и земель государственной собственности

- •1.2.5. Образование земельных участков из земельных участков государственной или муниципальной собственности

- •1.2.5.1. Образование земельных участков из земель государственной собственности

- •Часть 1 статьи 11.2 Земельного кодекса рф допускает еще один способ образования земельных участков – образование земельных участков из земель государственной собственности.

- •1.2.6. Условия формирования земельных участков

- •1.2.7. Учет интересов третьих лиц при образовании земельных участков

- •1.2.8. Общие правила возникновения и сохранение прав, обременений (ограничений) на образуемые и измененные земельные участки

- •2. Кадастровая деятельность в россии

- •2.1 Исторические сведения о землеустройстве и кадастре в России

- •2.1.1 Краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра и землеустройства в России

- •2.1.1.1. Петровская реформа

- •2.1.1.2. Реформа 1861 года

- •2.1.1.2. Столыпинская реформа (1903-1913)

- •2.1.1.3. Октябрьская земельная реформа(1917-1930)

- •2.1.2 Современное состояние землеустройства

- •2.2 Нормативно-правовое обеспечение проведения землеустройства

- •2.2.1 Правое регулирование отношений при проведении землеустройства

- •2.2.2 Организация и порядок проведения землеустройства

- •2.2.3 Государственное регулирование проведения землеустройства

- •2.2.3.1. Виды землеустроительной документации.

- •2.2.3.2. Согласование и утверждение землеустроительной документации.

- •2.2.3.3. Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

- •2.3 Проведение кадастровых работ по подготовке документов для государственного кадастрового учета недвижимости.

- •2.3.1. Кадастровая деятельность

- •2.3.2. Порядок согласования местоположения границ земельных участков

- •2.3.3. Акт согласования местоположения границ

- •2.3.4. Общие требования к подготовке межевого плана

- •Местоположения границы земельного участка

- •Местоположение границы земельного участка согласовано:

- •Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

- •3. ТЕхнология

- •3.1 Основные термины и определения технологиИ

- •Создание городской кадастровой сети

- •Технологическая норма времени (нормируемое время)

- •3.2 Принципы организации технологического процесса

- •3.3 Методы составления технологических схем

- •3. 3. 1 Упорядоченный список технологическиХ операций

- •3.3.2 Блочно-логическАя технологическАя схемА

- •Получение технического

- •3.3.3 Ориентированный сетевой граф

- •3.4 Расчет параметров ориентированного сетевого графа

- •0 1 2 3 4 6 5 7 9 10 11 8

- •3.5 Оптимизация ориентированного сетевого графа

- •4. Геодезическое обеспечение кадастровых и землеустроительных работ

- •4.1. Выбор системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости

- •Используемые координатные системы в геодезии и картографии

- •4.1.2. Обоснование выбора системы координат для ведения Государственного кадастра Недвижимости

- •4.2. Проектирование геодезического обоснования для закрепления системы координат в территориальной зоне

- •4.2.1. Проектирование опорных геодезических сетей

- •4.2.1.1. Проектирование опорных геодезических сетей с использованием наземных средств для выполнения измерений

- •4.2.1.2. Проектирование опорных геодезических сетей с использованием gps-технологий

- •4.2.2. Проектирование геодезических сетей сгущения

- •4.2.2.1. Проектирование геодезических сетей сгущения при использовании наземных средств измерений

- •4.2.2.2. Проектирование геодезических сетей сгущения с использованием gps-технологий

- •4.2.3. Проектирование геодезического съемочного обоснования

- •4.2.4. Рекомендации по оптимальному проектированию геодезического обоснования для целей государственного кадастра недвижимости

- •4.3. Оценка точности проекта геодезического обоснования

- •4.3.1. Оценка точности положения пункта в наиболее слабом месте сети

- •4.3.2. Оценка точности взаимного положения двух определяемых пунктов

- •4.3.3. Оценка точности определения дирекционного угла

- •4.3.4. Оценка точности определения длины линии

- •4.3.5. Оценка точности определения площади геометрической фигуры, образованной пунктами геодезической сети

- •4.3.6. Оценка точности проекта геодезической сети при планировании спутниковых определений

- •4.3.7. Оптимальное проектирование геодезических сетей

- •4.4. Геодезические работы при межевании земель

- •4.4.1. Картографирование территориальной зоны

- •4.4.1.1. Назначение и классификация крупномасштабных топографических планов и карт

- •4.4.1.2. Особенности и точность выполнения крупномасштабного картографирования городских территорий

- •4.4.2. Кадастровая съемка застроенных территорий

- •4.4.2.1. Кадастровая съемка застроенных территорий способом полярных координат

- •Нормативные требования к максимальным длинам линий в зависимости от средств геодезических измерений

- •Образец регистрации информации при съемке методом полярных координат

- •4.4.2.2. Кадастровая съемка застроенной территории с использованием gps-технологий

- •4.4.2.3. Кадастровая съемка второстепенной ситуации

- •4.4.3. Точность измерений на топографическом плане

- •4.5. Вынесение на местность проекта межевания

- •4.5.1. Принципы геодезических работ при вынесении в натуру проекта межевания земель и землеустройства

- •4.5.2. Элементы разбивочных работ

- •4.5.2.1. Построение проектного угла

- •4.5.2.2. Построение проектной линии

- •4.5.3 Построение на местности фигур разбивки

- •4.5.3.1. Прямая угловая засечка

- •4.5.3.2. Способ полярных координат

- •4.5.3.3. Линейная засечка

- •4.5.3.4.Обратная угловая засечка

- •4.5.3.5. Разбивка межевых знаков с использованием теодолитного хода

- •4.5.3.6. Разбивка межевого знака комбинированным способом

- •4.5.3.7. Составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проекта межевания

- •4.5.4. Оценка точности запроектированных фигур разбивки

- •4.5.4.1. Оценка точности прямой угловой засечки

- •4.5.4.2. Оценка точности способа полярных координат

- •4.5.4.3.Оценка точности линейной засечки

- •4.5.4.4. Оценка точности обратной угловой засечки

- •4.6. Геодезические работы при государственном земельном контроле

- •4.6.1. Контроль качества определения координат межевых знаков

- •4.6.1.1. Определение координат межевых знаков относительно пунктов геодезического обоснования

- •4.6.1.2. Определение координат межевых знаков относительно закоординированных объектов недвижимости

- •4.6.2. Восстановление утраченных межевых знаков

- •Словарь основных терминов и определений

- •Библиографический список

4.3.2. Оценка точности взаимного положения двух определяемых пунктов

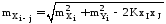

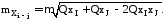

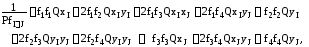

В ряде случаев практического использования геодезического обоснования необходимо рассчитать точность взаимного положения двух определяемых пунктов mi-j. Для вывода расчетной формулы запишем приращение координат по оси Х как функцию уравненных координат

F = I-J = j – i. (4.34)

Для нахождения СКО функции (4.34) применим известную формулу для оценки точности функции двух коррелированных аргументов [11]

.

(4.35)

.

(4.35)

Применяя к функции (4.34) формулу (4.35), получаем

(4.36)

(4.36)

По определению коэффициента корреляции имеем

(4.37)

(4.37)

где KxIxJ – корреляционный момент между ошибками двух аргументов, который может быть вычислен через СКО веса и соответствующий недиагональный элемент матрицы весовых коэффициентов Q по формуле

(4.38)

(4.38)

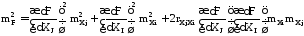

Подставляя выражение (4.38) в (4.37) и, соответственно, в (4.35), а также выражая СКО координат через соответствующие диагональные элементы матрицы Q, получаем следующую формулу:

(4.39)

(4.39)

или в окончательном виде

(4.40)

(4.40)

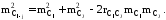

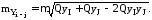

По аналогии получим формулу для вычисления СКО взаимного положения пунктов по оси ординат

(4.41)

(4.41)

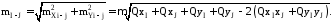

Общая ошибка взаимного положения двух определяемых пунктов i и j может быть вычислена

(4.42)

(4.42)

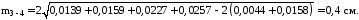

Для рассматриваемого варианта вычисления по формулам (4.42) и (4.33) приведут к идентичным результатам, поскольку в сети только один определяемый пункт. Если, например, в сети два определяемых пункта 3 и 4 и матрица весовых коэффициентов представлена объектом следующего типа (табл. 4.22), то СКО взаимного положения двух определяемых пунктов 3 и 4 будет равна

Таблица 4.22

Матрица весовых коэффициентов для сети, состоящей из двух определяемых пунктов

|

|

ΔX3 |

ΔY3 |

ΔX4 |

ΔY4 |

|

ΔX3 |

0,0139 |

0,0000 |

0,0044 |

0,0000 |

|

ΔY3 |

|

0,0227 |

0,0000 |

0,0158 |

|

ΔX4 |

|

|

0,0159 |

0,0000 |

|

ΔY4 |

|

|

|

0,0158 |

4.3.3. Оценка точности определения дирекционного угла

Точность ориентирования геодезического обоснования определяется СКО дирекционного угла, расположенного в наиболее слабом месте геодезической сети. В ряде случаев инженерной геодезии эта точность является приоритетной, в частности, в ИГС, предназначенных для геодезического обеспечения строительства метрополитенов, крупных канализационных коллекторов и других подземных сооружений.

СКО функции от координат определяемых пунктов ИГС определяется по следующей известной формуле ТМОГИ:

(4.43)

(4.43)

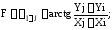

где вес оцениваемой функции может быть вычислен по формуле

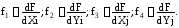

где f1, f2, f3, f4 – частные производные оцениваемой функции (например, дирекционного угла) по соответствующим параметрам (координатам определяемых пунктов).

Для получения формулы по вычислению СКО выразим дирекционный угол как функцию от координат соответствующих пунктов

(4.44)

(4.44)

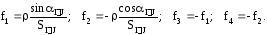

и, взяв соответствующие частные производные, получаем следующие выражения:

Отсюда следует, что частные производные функции (4.44) вычисляются как соответствующие коэффициенты в параметрических уравнениях поправок. При этом размерность Si-j должна соответствовать размерности при вычислении коэффициентов параметрических уравнений поправок (4.28).

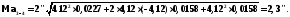

Например, для рассматриваемого варианта сети триангуляции, с матрицей весовых коэффициентов (табл. 4.22), для дирекционного угла линии 3-4 имеем значения частных производных f1 = 0; f2 = 4,12; f3 = 0; f4 = -4,12. Подставляя полученные значения частных производных и соответствующие весовые коэффициенты матрицы Q в формулу (4.33) для триангуляции 4-го класса, будем иметь следующее значение СКО дирекционного угла: