- •Часть I. Теоретические и практические аспекты проблемы становления и развития публичной власти

- •Ценностный аспект

- •Целевой аспект

- •Прагматический аспект

- •Глава 2. Методологические основы решения проблемы становления и развития публичной власти в российской федерации

- •Глава 3. Особенности правовой информации и действующих правовых норм, регулирующих вопросы информационного обеспечения публичной власти в российской федерации

- •Глава 4. Правовые аспекты деятельности органов публичной власти в сфере правовой информатизации

- •1. Информационно-правовые процессы в деятельности органов публичной власти

- •2. Информатизация и деятельность органов публичной власти

- •Глава 5. Проблемы развития информационного

- •Глава 6. Проблема формирования правовых основ информационной безопасности в вопросе публичной власти

- •Глава 7. Проблема формирования институтов тайны в вопросе публичной власти

- •Глава 8.0 разработке антропо-семиотического подхода к исследованию человека, общества и государства

- •1. Признаки становления постиндустриальной цивилизации

- •2. Человек как символическое существо 2.1. Свойства и особенности человека

- •2.2. Сущностная интерпретация человека

- •3. Постиндустриальная цивилизация как синтез всего ценного, накопленного Средневековьем и Новым Временем

- •4. Личностно-ориентированное гражданское общество и проблемы образования в контексте антропо-семиотического подхода

- •4.1. Постановка вопроса

- •4.2. Ориентированность на личность — основная прерогатива гражданского общества

- •4.3. Некоторые проблемы образования в контексте формирования личностно-ориентированного гражданского общества

- •5. Антропо-семиотический подход к выявлению факторов внешнего и внутреннего развития демократического государства, его свойств и функций

- •Глава 9. Роль и место стадии законодательной инициативы в региональном правотворческом процессе

- •Глава 10. Формирование государственно-правовых взаимоотношений федеральных и региональных структур власти: концептуальные и институциональные проблемы

- •Глава 12. Ещё раз о необходимости отечественной концепции реформирования российского федерализма

- •Глава 13. Установление основ федеральным законодателем: на какие законодательные полномочия может рассчитывать субъект федерации?

- •Глава 14. Описание системы местного самоуправления в баварии

- •1. Введение

- •2. Предмет обучения

- •3. Методы, примененные в процессе работы

- •4. Результаты

- •5. Местное самоуправление в Баварии 5.1. Исторический обзор

- •5.2. Вопросы местного значения и переданные полномочия

- •5.3. Основные органы местного самоуправления

- •5.4. Экономическая деятельность

- •5.5. Финансовая и бюджетная сферы

- •5.6. Контроль

- •Глава 15. Французский парламент и закон. «закон принят голосованием парламента»

- •1. Что такое закон? 1. Конституция определяет область закона

- •1.2. Существует множество категорий закона, соблюдающих различные процедурные регламенты

- •1.3. Собрания могут голосовать и за другие законы, которые называются резолюциями

- •2. Как голосуют за закон?

- •2.1. Рассмотрение в комиссии

- •2.2. Рассмотрение ыа публичном заседании

- •2.3. Принятие общего закона депутатами и сенаторами

- •Глава 17. Методологические аспекты организации образования в условиях новых конституционных основ государственного строительства

- •Глава 18. Проблемы формирования региональной кадровой политики при формировании органов публичной власти

- •Современные симптомы проблем социологического обеспечения кадровой политики федеральных органов исполнительной власти

- •Часть III

- •19.1. Общая характеристика и цели правовой реформы в России и место в ней проекта

- •19.4. Основные результаты проекта

- •Глава 20. Содержание основных этапов проекта

- •20.1. Задача 1: Анализ сложившейся законотворческой системы

- •20.2. Задача 2; Разработка программы обучения

- •203. Задача 3: Методология обучения

- •20.4. Задача 4: Организация и осуществление программы обучения

- •Введение: почему нормы права терпят неудачу? Законотворческая деятельность до начала официального законотворческого процесса.

- •Судебное решение. Правовое воздействие судебных решений на законотворческую деятельность. Уставный суд субъекта Российской Федерации: роль, функции, компетенция

- •Глава 21. Официальная презентация проекта «программа обучения местных специалистов, участвующих в законотворческой деятельности в орловской области»

- •1. Строев Егор Семенович, глава администрации Орловской области

- •2. Савин Валерий Иванович,

- •3. Инее клемм, представитель фирмы abu Consult, координатор обучения

- •Строев Егор Семенович

- •4. Кондратова Елена Евгеньевна, участник проекта

- •Строев Егор Семенович

- •5. Хулио пиньел, эксперт проекта

- •6. Бырлэдяну Виктор Иванович,

- •7. Хорошилов Александр Владиевич, координатор проекта с российской стороны

- •8. Алтухов Владимир Яковлевич, помощник президента Российского фонда правовых реформ

- •Строев Егор Семенович

- •Глава 22. Завершающие научно-практические конференции

- •22.1. Тематика завершающих научно-практических конференций

- •22.2. Материалы некоторых выступлений обучавшихся Разграничение полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

- •Глава 23. Итоги проекта: основные выводы и комментарии

- •23.1. Задачи проекта и содержание обучения

- •23.2. Целевая группа

- •23.3. Группа экспертов (интернациональных и российских)

- •23.4. Организация проектной деятельности и процесс обучения

- •23.5. Материалы и оборудование, помещения для офиса

- •23.6. Бенефициар

- •23.7. Оценка достигнутых результатов

- •23.8. Непрерывность, преемственность и распространение результатов

- •Глава 24. Результирующие материалы этапов проекта

- •24.1.1 Аналитический отчет «Анализ существующей правовой и законотворческой системы Орловской области»

- •1. Законодательные основы

- •1.2. Реформа российской судебной системы

- •1.3. Федеральная структура России

- •1.4. Отношения Центра и регионов в условиях постоянного кризиса

- •1.4.2. Горизонтальные отношения (между субъектами Федерации)

- •1.4.3. Контроль и санкции

- •1.5. Методология, применяемая для анализа законотворческой практики

- •1.5.2. «Глубинные» интервью

- •1.5.3. Предварительная оценка

- •2. Орловская область

- •2.1. Основные моменты

- •2.1.1. Структура администрации

- •2.1.2. Законодательные органы

- •2.2. Источники законности на уровне Орловской области

- •2.3. Законопроектная и законодательная процедуры

- •2.3.5. Специальные процедуры

- •3. Орловская область

- •1. Общая информация: география, ресурсы, общая статистика

- •2. Население: статистика, тенденции

- •3. Экономика

- •3.2. Сельское хозяйство

- •3.3. Промышленность

- •3.4. Услуги

- •3.5. Экспорт-импорт

- •3.6. Финансы

- •3.7. Инвестиционный климат

- •4. Политические и экономические характеристики

- •4.3. Экономическое регулирование

- •4.4. Политическая ситуация

- •4. Российская федерация. Законодательная система на федеральном уровне. Проблемы разграничения

- •1. Краткий обзор иерархии законодательных актов на различных уровнях

- •1.2. На уровне субъектов Федерации

- •1.3. На местном уровне

- •8 Случае

- •1/3 Субъектов

- •2.3. Федеральные законы

- •2.4. Указы Президента

- •3.1. Конституционный закон

- •24.1.2. Дополнение к аналитическому отчету «Анализ существующей правовой и законотворческой системы в Орловской области»

- •1. Система законодательства в Орловской области Правовые акты

- •2. Проблемы в сфере законодательства, которые можно решить на региональном уровне с помощью проведения ' программ обучения

- •3. Новые региональные структуры — федеральные округа — и их возможное влияние на правотворческий процесс в Орловской области

- •4. Выводы

- •24.1.3. Аналитический отчет «Краткий аналитический обзор законодательства Орловской области»

- •1. Общие положения: основы законодательства в Орловской области

- •2. Существующие противоречия между федеральным и областным законодательством

- •3. Состояние законов Орловской области — примеры, решения, тенденции развития

- •4. Стадии законотворческого процесса в Орловской области — принципиальная характеристика и особенности

- •Заключительные замечания

- •24.1.4. Аналитический отчет «о законодательстве и состоянии законотворческого процесса на региональном уровне» (общие выводы)

- •1.2. Общие вопросы

- •1.3. Сосредоточие проекта

- •2. Орловская область

- •2.1. Разграничение

- •2.2. Общие вопросы

- •2.3.Сосредоточие проекта

- •1. Российская федерация

- •1.1.Правовая структура

- •1.2. Общие вопросы

- •1.3.Сосредоточие проекта

- •2. Орловская область 2.1. Разграничение

- •2.2. Общие вопросы

- •2.3.Сосредоточие проекта

- •1. Российская федерация

- •1.1.Правовая структура

- •1.2. Общие вопросы

- •1.3.Сосредоточие проекта

- •2. Орловская область

- •2.1. Разграничение

- •2.2. Общие вопросы

- •2.3.Сосредоточие проекта

- •24.1.6. Аналитический отчет «Анализ и определение потребностей в обучении специалистов, участвующих в законотворческом процессе

- •1. Существующая конституционная структура 1.1. Конституция Российской Федерации

- •1.1.2. Правительство

- •1.1.3. Законодательные органы

- •1.1.3А. Разграничение полномочий

- •Раздел 13 устанавливает процедуру, которая обеспечивает субъектам Российской Федерации право слова, когда Российская Федерация намеривается принять закон, касающийся вопросов совместной юрисдикции.

- •1.2. Конституционная структура Орловской области

- •2. Существующие процедуры законотворчества на федеральном/ региональном уровне

- •2.1. Федеральный уровень

- •2.2. Региональный уровень (Орловская область)

- •Раздел 15 предусматривает наличие комитетов и комиссий и касается их функций, организации работы, размера комиссий и комитетов (не менее пяти и не более десяти членов).

- •Раздел 62 перечисляет юридических и физических лиц, имеющих право законодательной инициативы:

- •3. Существующая инфраструктура поддержки законотворчества в орловской области

- •3.1. Техническая инфраструктура

- •3.2. Человеческие ресурсы

- •3.3. Заключение

- •4. Оценка знаний и навыков местных специалистов, участвующих в процессе законотворчества

- •4.1. Процедура оценки обучаемых специалистов

- •4.2. Описание групп обучаемых специалистов

- •4.2.1. Профессиональные эксперты

- •4.2.1А. Образование

- •4.2.16. Профессиональный опыт

- •4.2.1В. Опыт в законотворчестве

- •4.2.2. Молодые эксперты

- •4.2.2В. Действительное положение

- •5. Оценка негативных сторон, потребностей в обучении и средств для усовершенствования

- •5.1. Негативные стороны

- •5.2. Потребности обучения

- •5.3. Инструментальные средства для улучшения

- •6. Рекомендации для программы обучения и методологии

- •6.1. Состав из двух групп

- •6.2. Методы, предполагаемые к применению

- •6.3. Содержание программы обучения

- •6.3.1. Основной курс

- •7. Основные выводы

- •Глава 1. Существующая конституционная структура на федеральном / региональном уровне

- •Глава 2. Существующие процедуры законотворчества на федеральном / региональном уровне

- •Глава 3. Существующая инфраструктура поддержки законотворчества в Орловской области

- •Глава 4. Оценка знаний и навыков местных специалистов, участвующих в процессе законотворчества

- •Глава 5. Оценка негативных сторон и средств для усовершенствования

- •Глава 6. Рекомендации для программы обучения и методологии

- •24.2. Фаза обучения 24.2.1.Отчет «Детальная программа обучения и методология» а. Основной курс 1. Принципы законодательства

- •1.1. Монтескье и разделение властей. Влияние публичной влас ти на общественную жизнь. Саморегулирование как альтернати ва общественному вмешательству в действия частного сектора.

- •1.2. Законодательная власть и модель общего права (право, ос новывающееся на судебных прецедентах)

- •2. Федеральная и централизованная системы

- •2.2. Полномочия для принятия законодательства

- •2.3. Конфликт закона (в федеральной и централизованной сис темах). Иерархия норм права.

- •3.4. Предварительное рассмотрение законопроекта областным Советом

- •3.5. Принятие закона Советом

- •3.6. Законопроект после его принятия как Закон (до статьи84 Устава)

- •4. Введение. Почему нормы права терпят неудачу?

- •5. Законотворческая деятельность до начала официального законотворческого процесса

- •5.1. Возможности саморегулирования

- •5.2. «Снижение бюрократизма»

- •5.3. Зеленые и Белые книги

- •5.4. Анализ эффекта регулирования

- •6. Процесс составления закона

- •6.1. Политическое решение о создании проекта закона

- •6.2. Политическое решение о подготовке средств делегированного законодательства

- •В. Практическая часть

- •С. Расширенный курс

- •1. Методы

- •2. Используемые средства

- •3. Техническое оборудование

- •24.2.2. Материалы результатов работы обучавшихся при прохождении практического курса

- •24.2.2.1. Совместный результат работы групп

- •Глава I. Муниципальные образования в Орловской области

- •Глава II. Предметы ведения муниципальных образований в Орловской области

- •Глава III. Органы муниципального образования и должностные лица муниципального образования

- •Глава I. Общие положения

- •Глава II. Земли орловской области

- •Глава III. Управление земельными ресурсами орловской области

- •Глава IV. Порядок предоставления земельных участков из государственных земель орловской области

- •Глава V. Право государственной и муниципальной собственности на землю

- •Глава VI. Плата за землю

- •Глава VII. Заключительные и переходные положения

- •Данные об экспертах, формировавших отчеты, составившие основу материалов части III монографии

- •Презентация и опыт

- •Штат экспертов

- •302000. Г. Орел, ул. Ленина. 43

- •Цели и виды деятельности фонда:

- •Глава 22. Завершающие научно-практические конференции 301

- •Глава 23. Итоги проекта: окончательные выводы и комментарии 331

- •302028, Г. Орел, ул. Ленина, 1. Лицензия ид № 02146 от 2х.06.2000 г.

Глава 18. Проблемы формирования региональной кадровой политики при формировании органов публичной власти

В социологии управления под кадровой политикой обычно понимают систему теоретических взглядов, идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы [1]. Она определяет генеральное направление и основы работы с кадрами, общие и специфические требования к ним и разрабатывается собственниками организации, высшим руководством, кадровыми службами. Региональная кадровая политика формирования федеральных органов власти является частью кадровой политики администрации региона и направлена на формирование эффективной и дееспособной команды в регионе. Основной целью региональной кадровой политики является создание управленческой команды губернатора (или главы администрации). Теоретически достижение этой цели возможно при условии совпадения интересов губернатора, отвечающего за состояние дел в регионе, и руководства центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы назначения руководителей высшего и среднего уровней на местах. Очевидно, что совпадение интересов возможно при использовании одинаковых подходов к оценке и обоснованию выбора претендента на руководящую должность.

За последние годы собран огромный массив эмпирических данных, накоплен значительный методический опыт кадровых назначений, однако нередко новые данные не приносят существенного прироста научного знания вследствие недостаточной стыковки теории и эмпирии. Решение проблемы методологического характера «наведения мостов» между теорией и эмпирией возможно с применением арсенала зрелой теории социологии управления на основе социологического обеспечения принятия кадровых решений.

Следует заметить, что вопросы правильных и обоснованных кадровых решений всегда были и остаются наиболее сложными и противоречивыми. Происходит столкновение интересов, с одной стороны, вышестоящего руководителя, с другой стороны — губернаторов, которые стремятся к назначению угодного им претендента, а интересы дела

213

требуют назначения наиболее профессионально подготовленного сотрудника. Вполне объяснимо и стремление должностных лиц получить в подчинение «комфортного» сотрудника, при этом не исключен вариант наилучшего субъективного оценивания данного претендента, но «цена» возможного ущерба от такого назначения требует объективности и обоснованности кадрового назначения.

Сложность разрешения противоречия между возрастающими требованиями к кандидату и его реальными возможностями, не допуская назначения управленцев с порогом возможностей ниже, чем требуется для успешного выполнения должностных обязанностей не только в каждом конкретном случае, но и в масштабах страны, диктует необходимость разработки теории, позволяющей использовать результаты социологических исследований для реализации обоснованной кадровой политики, учитывающей интересы Центра и региона.

Факторы, подлежащие учету при формировании региональной кадровой политики

В социальных системах, как правило, изменение единичного фактора неизбежно влечет изменение одного или нескольких показателей системы. В повседневной практике не всегда возможно предсказать, как изменится, скажем, социальная активность сотрудников федерального органа власти, если после принятия соответствующего кадрового решения изменится фактор «перспективы роста», т. е. каждый специалист будет четко знать, что у него не произойдет изменений в материальном, профессиональном, должностном положении. Причем это не будет зависеть отличного отношения к нему начальника. Таким образом, если известны основные факторы, определяющие функционирование социальной системы, выявлены их взаимосвязи, то, изменив какой-либо из них, можно смоделировать изменения в самой системе. Что это дает? Возможность принимать решение, предварительно проведя апробирование его на модели и выяснив возможные последствия.

Поскольку реальность производственной и общественной жизни такова, что выделить в «чистом виде» для изучения какой-либо один фактор, определяющий черты этой жизни, практически невозможно, поэтому почти в каждом аналитическом исследовании изучается сово-

214

купность факторов. Из нее впоследствии и выделяют факторы основные и неосновные, временные и устойчивые, контролируемые и неконтролируемые, управляемые и неуправляемые, ограничивающие и неограничивающие, объективные и субъективные, внутренние и внешние, стратегические и второстепенные, положительные, компенсирующие и отрицательные, социальные, политические и экономические. Но первый шаг на этом пути — задача определения совокупности факторов, оказывающих влияние на социальную систему.

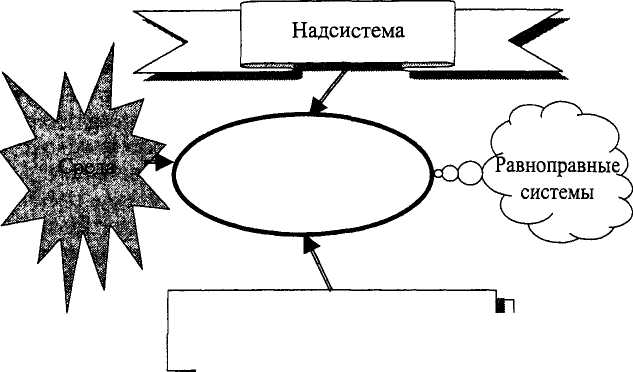

Для обеспечения полноты анализа факторов, влияющих на формирование кадровой политики, целесообразно использовать закономерность коммуникативности [8], в соответствии с которой в составе сложной среды, инициирующей факторы, выделяются:

надсистема, определяющая требования к кадровой политике, огра ничивающая деятельность кадровых аппаратов и управленцев раз личного уровня и потребляющая результаты этой деятельности;

подсистемы (нижележащие, подведомственные системы), обеспе чивающие и предоставляющие системе кадровой политики раз личные ресурсы (информационный, материальный и др.);

системы одного уровня, находящиеся в равноправных отношени ях с исследуемой;

актуальная, или существенная, среда, в которой можно выделить дружественную, конкурентную (противоборствующую) и безраз личную;

внутренняя среда собственно системы кадровой политики, кото рая существует в самоорганизующихся системах в форме инициа тив активных элементов или создаваемых ими помех.

Виды факторов обобщенно показаны на рисунке 1.

В соответствии с закономерностью коммуникативности на кадровую политику любого учреждения или организации оказывают существенное влияние шесть видов факторов.

Первый вид факторов представляет собой влияние надсистемы и состоит из следующего множества:

законодательное и правительственное регулирование;

профсоюзы;

налоговая политика;

состояние экономики (стабильность, инфляция, угроза кризиса);

215

Кадровая

политика социальной

системы

Подведомственные

системы

востребованность услуг или платежеспособный спрос на про дукцию (госзаказ, целевая программа и т. д.);

учредители.

Второй вид факторов отражает воздействие на кадровую политику равноправных учреждений или организаций и может быть представлен следующими двумя группами факторов активной среды:

а) дружественные:

поставщики;

партнеры;

частные банки;

прямые договоры;

контрагенты;

спонсоры;

рынки.

б) конкурентные:

предприятия или учреждения-конкуренты;

состояние преступности, информационного противоборства (в городе, стране, других странах).

216

Третий вид факторов представляет собой группу факторов безразличной среды:

экологический;

характер и динамизм изменения характеристик;

потенциальные партнеры или конкуренты;

место расположения учреждения;

структурный состав человеческих ресурсов в месте расположе ния учреждения или организации;

Четвертый вид факторов отражает влияние подчиненных или подведомственных учреждений или организаций и представляет собой следующий перечень:

начальный капитал;

помещения;

имущество и другие средства;

стабильность источников материальных ресурсов.

Пятый вид факторов отражает существо влияния на кадровую политику внутренних факторов:

юридический статус;

уставной капитал;

особенности организационной структуры;

органы управления;

нормативно-методическое обеспечение;

цели организации или учреждения;

стиль и методы работы должностных лиц;

природа и сложность решаемых задач;

полнота и достоверность исходных данных;

способ планирования.

Шестой вид — базовый (стратегический) человеческий фактор, привносящий субъективизм в кадровую политику и взаимодействующие с ней надсистему, подведомственные системы и среду, условно можно разделить на пять групп факторов.

Первая группа факторов отражает существовавшую и существующую ныне систему воспроизводства, распределения и перераспределения человеческих ресурсов (интеллектуального потенциала). Основными чертами такой системы являются: протекционизм в отношении избранного человека (со стадии поступления в вуз и от начала и до

217

окончания научной или административной карьеры); распределение носителей интеллектуального потенциала на всех этапах воспроизводства последнего без учета реальной сложности социальных систем, в рамках которых им предстояло работать в перспективе.

Второй группой факторов, существенно влияющих на результаты кадровой политики на протяжении последних десятилетий, является механизм воспроизводства, тиражирования и реализации социальных технологий управления. Проблема заключается в том, что при сложившейся структуре подготовленных и занятых в региональных органах государственного управления кадров общество способно адаптировать строго определенный объем реформ при условии, что они будут основательно проработаны социально-технологически.

Третьей группой факторов, существенно влияющих на результативность кадровой политики, является отсутствие традиции воспроизводства и конструирования механизмов социального иммунитета, т. е. механизмов невосприятия социально патологических явлений — преступности, взяточничества, коррупции, пьянства, алкоголизма, наркомании и др. Естественно, с этими явлениями боролись, но формы борьбы носили характер единовременных кампаний. При этом преодолевались не причины, а следствие. Сами же причины загонялись вглубь. Проходили кампании, и через 10-15 лет явление расцветало пышным цветом.

Четвертая группа, названная профессором А. Н. Колесниковым [2] «интеллектуальным вампиризмом», обусловлена тем, что на руководящие посты приходили люди, часто не умеющие не только аналитически мыслить, а часто и хорошо писать. Поэтому им требовались консультанты, владеющие навыками аналитиков. Со временем эта практика стала нормой отношений не только в высших эшелонах власти, но и в федеральных органах исполнительной власти на местах.

Пятая группа факторов характеризует профессионализм и компетентность рабочей группы, ответственность и оперативность выполнения поставленных задач, стиль и опыт лидера кадрового подразделения.

Перечисленные выше факторы являются общими для любых социальных систем, поэтому автором, исходя из содержания и функций кадровой политики, проведен анализ всего множества факторов и выде-

218

лено подмножество факторов, влияющих на кадровую политику федеральных органов исполнительной власти (представлены в таблице 1).

Таблица 1

Факторы, влияющие на кадровую политику федеральных органов власти в регионе

№ п/п |

Суть фактора |

|

Факторы надсистемы, оказывающие влияние на кадровую политику федерального органа власти |

1 |

Законодательные правовые акты, нормативные и руководящие документы |

2 |

Установки и требования руководителя региона (губернатор, глава администрации) |

3 |

Возможности финансирования деятельности подведомственных органов |

4 |

Востребованность выполнения задач |

5 |

Динамизм постановки и объемы новых задач |

6 |

Организационная структура и формы работы |

7 |

«Интеллектуальный вампиризм» |

8 |

Протекционизм |

9 |

Отсутствие социальных иммунитетов от преступности, взяточничества и коррупции |

10 |

Социальные патологии (пьянство, алкоголизм, наркомания) |

10 |

Укомплектованность квалифицированными специалистами |

11 |

Мотивация сотрудников |

219

Продолжение табл. 1

|

Факторы активной среды, оказывающие влияние на кадровую политику федерального органа власти |

1 |

Практический опыт и результаты деятельности |

2 |

Взаимное информирование |

3 |

Протекционизм |

4 |

Отсутствие социальных иммунитетов (преступность, взяточничество и коррупция) |

|

Факторы активной среды, оказывающие влияние на кадровую политику федерального органа власти |

1 |

Экологическая среда |

2 |

Характер и динамизм изменения оперативной, криминогенной и военно-политической обстановки |

3 |

Территориальное расположение в регионе и государстве |

4 |

Структурный состав человеческих ресурсов в месте расположения |

5 |

Демографические и структурные сдвиги в сфере занятости |

|

Факторы, оказывающие влияние на кадровую политику федерального органа власти подведомственными системами |

1 |

Состояние дел, результативность решения возложенных задач |

2 |

Текучесть кадров |

3 |

Профессиональная подготовленность сотрудников |

4 |

Качественный и возрастной состав человеческих ресурсов |

5 |

Социальные патологии (пьянство, алкоголизм, наркомания) |

220

Продолжение табл. 1

№ п/п |

Суть фактора |

6 |

Укомплектованность |

7 |

Мотивация сотрудников |

8 |

Организационно-штатная структура |

9 |

Формы работы |

|

Внутренние факторы, оказывающие влияние на кадровую политику федерального органа власти |

1 |

Юридический статус |

2 |

Цели и задачи |

3 |

Организационно-штатная структура |

4 |

Наличие и число вакансий (укомплектованность) |

5 |

Процент сотрудников предпенсионного возраста |

6 |

Функциональная структура управления видами деятельности |

7 |

Природа и сложность решаемых задач |

8 |

Нормативно-методическое обеспечение |

9 |

Система отчетности и контроля |

10 |

Показатели качественного состава человеческих ресурсов |

И |

Повышение квалификации и переподготовка сотрудников |

12 |

Стиль и методы работы должностных лиц (первого лица, руководителей структурных подразделений и кадрового аппарата) |

13 |

Полнота и достоверность исходных данных |

221

Продолжение табл.

№ п/п |

Суть фактора |

14 |

Средства автоматизации контроля, статистической обработки, визуализации, моделирования и др. |

15 |

Удельный вес заработной платы в населенном пункте |

16 |

Господствующая культура |

17 |

Морально-психологический климат в коллективе |

18 |

Протекционизм |

19 |

«Интеллектуальный вампиризм» |

20 |

Социальные патологии (пьянство, алкоголизм, наркомания) |

21 |

Отсутствие социальных иммунитетов (преступность, взяточничество, коррупция) |

22 |

Мотивация сотрудников |

23 |

Воспроизводство «человеческих ресурсов» в организации, закрепление и развитие ключевых кадров |

Перечисленные в таблице 1 факторы отранжированы и использованы при построении модели претендента на вышестоящую должность. Представляется необходимым, определив множество факторов, оказывающих влияние на кадровую политику федеральных органов власти в регионе, проанализировать имеющие научные знания и эмпирические данные в сфере формирования и реализации кадровой политики.

222

Состояние теории и практики формирования кадровой политики в федеральных органах власти региона

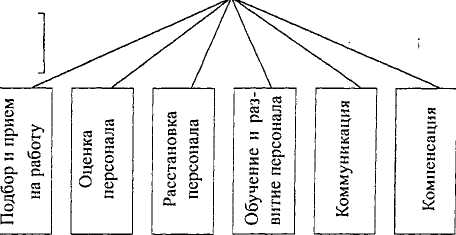

Федеральные органы власти в субъекте Российской Федерации создаются и действуют в рамках закона, и хотя задачи, решаемые каждым в отдельности федеральным органом, различны, можно обобщенно представить их структуру (см. рис. 2). Общим для них является наличие надсистемы, представляющей федеральный Центр того или иного ведомства, персонал федерального органа, который под управлением руководства и с использованием соответствующих средств решает специфические задачи и формирует определенные результаты.

Анализ источников, посвященных менеджменту [1,3-5], позволяет кадровую политику рассматривать как систему теоретических взглядов, идей, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы. Авторами приведенных выше работ достаточно полно разработаны подходы к управлению персоналом организации, формированию кадровой политики. В свою очередь, механизм реализации кадровой политики представляет собой систему планов, норм и нормативов, организационных, административных, социальных, экономических и иных мероприятий, нацеленных на решение кадровых проблем и удовлетворение потребностей организации в персонале.

Кадровая политика определяет генеральное направление и основы работы с кадрами, общие и специфические требования к ним и разрабатывается собственниками организации, высшим руководством, кадровыми службами.

Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение организации персоналом требуемого качества и в необходимой численности.

Другими ее целями можно считать:

обеспечение условий реализации предусмотренных трудовым законодательством прав и обязанностей граждан;

рациональное использование кадрового потенциала;

формирование и поддержание эффективной работы трудовых коллективов.

Основными разновидностями кадровой политики считаются по-

223

литики: подбора кадров, обучения, оплаты труда, формирования кадровых процедур, социальных отношений. Роль и место кадровой политики отражает модель системы работы с персоналом, представленная на рисунке 2.

Кадровая политика должна опираться на такие принципы, как справедливость, последовательность, соблюдение трудового законодательства, равенство и отсутствие дискриминации. Иногда она может иметь дискриминационный характер по возрастному, национальному, половому и т. п. признаку, т. е. противоречить действующему трудовому законодательству.

В основе формирования кадровой политики лежит анализ структуры персонала, эффективности использования рабочего времени, прогнозирование развития производства и занятости. Иногда эта работа проводится с помощью специальных консалтинговых организаций, и хотя оплата их услуг весьма высока, отдача, как показывают исследования [1, 6], в два десятка раз перекрывает затраты.

Кадровая политика основывается на кадровой концепции организации, являющейся наряду с производственной, финансово-экономической, научно-технической, маркетинговой политикой элементом общей концепции ее развития.

Зарубежный опыт формирования кадровой политики

Кадровая политика в американских учреждениях и организациях обычно строится на более или менее одинаковых принципах [7]. Общими критериями по подбору кадров являются образование, практический опыт работы, психологическая совместимость, умение работать в коллективе. Руководящие кадры в учреждении или организации назначаются. Особое внимание уделяется обеспечению квалифицированными специалистами функционального уровня (консультанты, менеджеры нижнего уровня и др.). Существует нехватка квалифицированного персонала в нижнем звене, что обусловлено высокими требованиями и ответственностью, недостаточным моральным и материальным стимулированием, нежеланием квалифицированных специалистов занимать должности менеджеров нижнего звена, повышением требований к этой работе в области техники и человеческого фактора.

224

ководство регионального органа в![]()

![]()

СИСТЕМА

РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

СИСТЕМА

РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

КАДРОВАЯ

ПОЛИТИКА

ПЕРСОНАЛ

РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ

ПЕРСОНАЛ

РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ

СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА![]()

Результат

деятельности регионального органа

государственной власти

Результат

деятельности регионального органа

государственной власти

Рис. 2. Структурная модель системы работы с персоналом регионального органа государственной власти.

15 Закач.Ч»728&

725

Внедрение автоматизации в деятельность учреждений и организаций внесло существенные изменения условий труда персонала:

замена жестких перечней профессий и должностных инструкций более широкими, приемлемыми и удобными для работников;

уменьшение объема работы в центральных службах и сокращение административного аппарата;

переход на гибкие формы оплаты труда;

объединение персонала разных профессий в сквозные (от идеи до ее внедрения) коллективы — проектно-целевые группы.

В основу разработки кадровой политики положены принципы и требования, предъявляемые к работникам, принимаемым на работу. Американские учреждения и организации, использующие традиционные принципы отбора кадров при приеме на работу, основное внимание уделяют специализированным знаниям и профессиональным навыкам.

Государственные учреждения ориентируются на узкую специализацию сотрудников. Американские специалисты, как правило, профессионалы в узкой области знаний, и поэтому продвижение их по иерархии управления происходит только по вертикали. Это ограничивает возможности продвижения по уровням управления, обусловливает текучесть управленческих кадров, их переход из одной организации в другую.

При приеме на работу все кандидаты проходят тестирование для выявления профессиональной подготовки. Обычно каждое ведомство разрабатывает свои критерии отбора и порядок найма работников. После приема на работу проводится процедура введения в должность, когда работника знакомят с его обязанностями по инструкциям, соответствующим его узкой специализации, деятельностью учреждения в целом и ее организационной структурой.

Увольнение персонала, включая менеджеров, всегда сопровождается серией оценочных и воспитательных приемов, за исключением экстремальных ситуаций (воровство, мошенничество, очевидное нарушение порядка). Оценка каждого работника проводится один или два раза в год. Результаты оценивания обсуждаются работником и его начальником и подписываются ими. Оценка содержит перечень недо-

226

статков в работе и путей их ликвидации, а также (в случае необходимости) предупреждение об увольнении или о том, что дальнейшее пребывание в должности зависит от улучшения работы.

Окончательное решение об увольнении работника принимает руководитель на два-три уровня выше непосредственного начальника. Если увольняемый является членом профсоюза, то причины увольнения обсуждаются с представителями профсоюза в соответствии с трудовым соглашением. Работник в любом случае может обжаловать решение об увольнении на более высоком уровне руководства или через суд. В некоторых ведомствах имеются комиссии по трудовым спорам, которые разбирают жалобы работников в связи с увольнением.

В отличие от американской системы работы с персоналом в Японии существует своя специфика в управлении [7], которая основывается на следующих особенностях: наем работников пожизненный или на длительный срок; повышение зарплаты с выслугой лет; участие работников в профсоюзах, которые создаются в учреждении.

Можно выделить следующие основные принципы японского типа управления персоналом:

переплетение интересов и сфер жизнедеятельности организации и работников, высокая его зависимость от своей организации, предоставление ему значительных социальных гарантий и благ в обмен на «преданность» организации и готовность защищать ее интересы;

приоритет коллективного начала перед индивидуальным, поощрение кооперации людей внутри учреждения, в рамках разного рода небольших групп, атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых постов;

поддержание баланса влияния и интересов двух основных сил, обеспечивающих функционирование учреждения, — управляющих и специалистов;

формирование партнерских связей между равноправными организациями.

Таким образом, система управления персоналом в Японии предполагает гарантии занятости, подготовку новых работников, оплату труда в зависимости от стажа работы, гибкую систему заработной платы.

is* 227

В японских ведомствах придерживаются мнения, что руководитель должен быть специалистом, способным работать на любом участке учреждения или организации. Поэтому при повышении квалификации руководитель отдела или подразделения выбирает для освоения новую сферу деятельности, в которой он раньше не работал. В качестве критерия применяют совмещение профессий, способность работать в коллективе, понимание значения своего труда для общего дела, умение решать производственные проблемы, составлять грамотные записки и чертить графики.

Обычно кандидаты проходят предварительную проверку их способности работать в полуавтономных коллективах. В большинстве ведомств прием на работу предполагает знакомство работника с описанием предполагаемых функций, прав и ответственности.

Подбор кадров начинается после того, как предложения по новой должности утверждены высшим руководством. Кадровая служба помогает руководителю подразделения, в котором объявлена вакансия, подобрать кандидатуры работников. Обычно он подготавливает короткий список кандидатов, которые подходят по квалификации к данной должности. В некоторых ведомствах обязательным считается включение в список кандидатов работников других подразделений данной организации. Набор кандидатов со стороны осуществляется через рекламу, личные связи, профессиональные фирмы по найму, имеющие электронные базы данных (лизинговые компании). Кандидаты, включенные в список, обычно проходят через серию интервью с будущими руководителями (на два-три уровня вверх), коллегами и, при необходимости, с подчиненными. Результаты интервью обобщаются и дополняются рекомендациями. Окончательный выбор делает непосредственный руководитель.

Проведенные исследования показывают, что «механический перенос» опыта работы с кадрами, накопленного за рубежом, невозможен из-за реально сложившихся российских условий и менталитета управленцев.

228