- •Введение

- •Раздел I. Теория менеджмента

- •1. Корпус менеджеров, принципы формирования 1.1. Терминология

- •1.2. Система подготовки менеджеров

- •1.3. Корпус менеджеров и его структура

- •Управленческие роли по Минцбергу

- •Структура корпуса менеджеров по Друкеру

- •1.4. Основные научные школы менеджмента

- •Г. Школа поведенческих наук

- •2. Системный и ситуационный подходы к управлению

- •2.1. Система, свойства системы

- •Основные понятия системного подхода

- •Принципиальная схема системы управления

- •Свойства системы

- •2.2. Производственная система, условия управляемости

- •Структура системы управления

- •2.3. Ситуационный подход

- •Технология ситуационного подхода

- •3. Функции управления 3.1. Общие функции управления

- •Первичные функции

- •Связующие функции

- •Интегрирующие функции

- •Механизм реализации общих функций управления

- •3.2. Специальные функции управления

- •4. Теория принятия управленческих решений 4.1. Разновидности организационных решений

- •4.2. Технология принятия рационального решения

- •2. Формулировка системы ограничений и критерия оптимальности.

- •4.3. Факторы, влияющие на принятие решения

- •Задание

- •5.Стратегия управления 5.1. Стратегическое управление

- •Пирамида стратегического планирования

- •5.2. Методы анализа сильных и слабых сторон организации

- •5.3. Эталонные стратегии развития бизнеса

- •5.4. Стратегии проникновения на рынок и конкуренции

- •Конкурентные стратегии по Портеру

- •6. Организационная структура управления 6.1. Организационная структура и ее элементы

- •6.2. Иерархические (бюрократические) структуры управления

- •6.3. Дивизиональные структуры управления

- •6.4. Международные структуры управления

- •6.5. Адаптивные структуры управления

- •7. Установление коммуникаций 7.1. Типы коммуникаций

- •7.2. Коммуникационный процесс, особенности

- •7.3. Методы преодоления коммуникационных барьеров

- •Методы налаживания коммуникаций в корпорациях сша

- •8.Теории мотивации 8.1. Основные элементы мотивационного процесса

- •8.2. Теории потребностей

- •8.3. Процессуальные теории мотивации

- •9. Обзор теорий лидерства 9.1. Теории лидерских качеств

- •Качества, наиболее часто встречающиеся у успешных лидеров

- •Рассудительность Гибкости Умение кооперироваться

- •9.2. Поведенческие теории лидерства

- •Примеры использования "управленческой решетки"

- •9.3. Ситуационные теории лидерства Ситуационная модель Фидлера

- •Критерии оценки ситуации

- •"Дерево" решений Врума-Йеттена

- •Раздел II. Прикладной менеджмент 1. Простейшие модели управления

- •1.1. Типы управленческих моделей

- •1.2. Бюджетные модели

- •Доллары

- •1.3. Логистическая модель (орз)

- •1.4. Платежная матрица

- •В данном случае платежная матрица будет выглядеть следующим образом

- •1.5. "Дерево" решений

- •2. Управление инвестициями в персонал в компании"апджон"

- •2.1. Теория "человеческого капитала" р. Лайкерта

- •2.2. Измерение величины инвестиций в персонал

- •2.3. Показатели традиционной модели "Апджон"

- •3. Доля издержек на персонал в стоимости, добавленной обработкой

- •4. Доля капитальных издержек в стоимости, добавленной обработкой

- •2.4. Модель онча

- •3. Процедура оптимизации численности персонала в компании general electric (introspekt)

- •3.1. Принципы и стадии процедуры Introspekt

- •Организация группы Introspekt

- •3.2. Структурный анализ

- •Процедура перераспределения функций

- •Определение экономического эффекта

- •3.3. Квартильный анализ

- •3.4. Анализ рабочих функций на сфокусированность и фрагментарность Анализ на сфокусированность

- •Анализ на фрагментарность

- •4. Управление карьерой 4.1. Понятие и стадии карьеры Понятие карьеры

- •Стадии карьеры

- •Этапы жизни

- •4.2. Типы карьеры

- •4.3. Проблемы карьеры и программы поддержки Затруднения ранней стадии карьеры

- •Кризис (плоскость) в середине, карьеры

- •Программа устранения проблем середины карьеры

- •1. Консультации.

- •2. Горизонтальное перемещение.

- •3. Понижение.

- •5. Система оперативного управления производством на фирме "топота"

- •5.1. Основные элементы системы "Топота"

- •5.2. Система выравнивания производства

- •5.3. Информационная система "Канбан"

- •Система вытягивания

- •Карточка отбора

- •Карточка производственного заказа

- •Сигнальная прямоугольная карточка "Канбан"

- •Сигнальная треугольная карточка "Канбан"

- •Ячейки карточек "Канбан"

- •Классификация карточек "Канбан"

- •Как пользоваться различными видами карточек "Канбан"

- •Кругооборот карточек "Канбан"

- •Два метода использования карточек заказа

- •Карточка заказа

- •5.4. Правила "Канбан"

- •Код модели автомобиля aj 56p-keh

- •Литература

- •Оглавление

- •Раздел II. Прикладной менеджмент

- •Учебное пособие

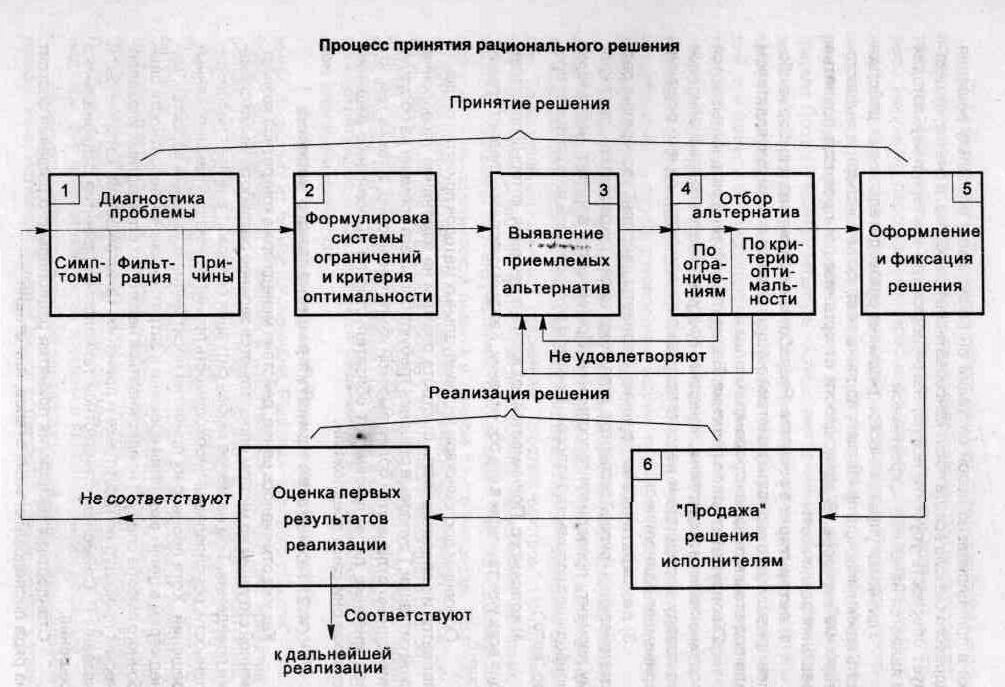

4.2. Технология принятия рационального решения

Как уже отмечалось ранее, действия менеджера в конкретной хозяйственной ситуации во многом определяются заранее разработанными схемами поведения. Тем не менее любая ситуация содержит элемент неопределенности, обуславливая необходимость принятия незапрограммированных решений. Хотя процесс их принятия носит индивидуальный характер, менеджерам в целях экономии времени и затрат, снижения вероятности ошибочного выбора следует придерживаться некоторых стандартных управленческих процедур по подготовке и принятию таких решений, которые были названы Г. Саймоном стандартной технологией принятия рационального решения.

Стандартная технология принятия рационального решения состоит из ряда последовательных этапов, или стадий.

1. Диагностика проблемы. Управленческой проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты либо возникли отклонения от нормы в функционировании объекта или субъекта управления. Проблемы бывают реальные, которые существуют и наносят ущерб деятельности фирмы, и потенциальные - их появление прогнозируется в будущем. Выявить проблему - непростое дело, так как зачастую они не лежат на поверхности, а проявляются в форме различных симптомов. Первая фаза стадии диагностики - выявление симптомов, то есть внешних проявлений управленческой проблемы. Симптомами болезни организации могут быть: низкая или снижающаяся прибыль, рентабельность, производительность, качество, повышенные издержки, высокая текучесть кадров, конфликты в коллективе. Обычно несколько симптомов дополняют друг друга. Наличие симптомов указывает на существование проблемы, но не позволяет определить ее причины. Поэтому нецелесообразно предпринимать немедленные действия по устранению симптомов.

Необходимо переходить к следующей фазе стадии диагностики - фильтрации информации, целью которой является сбор релевантной информации по проблеме и отсечение ненужных сведений, запутывающих ее понимание. По мнению Рассела Акоффа руководители страдают не столько от недостатка, сколько от избытка не относящейся к проблеме информации. Сбор релевантной информации по проблеме позволяет перейти к заключительной фазе диагностики - выявлению причин ее возникновения.

2. Формулировка системы ограничений и критерия оптимальности.

Возможные варианты решения проблемы должны быть реалистичными, поэтому для принятия рационального решения необходимо сформулировать систему ресурсных, временных, финансовых, ценовых, конкурентных, квалификационных и прочих ограничений для отсеивания нереальных вариантов. Помимо этого нужно установить показатель для выявления наиболее подходящего варианта. Таким показателем является критерий оптимальности - максимизирующая или минимизирующая функция от воздействия факторов, влияющих на управленческую ситуацию. В формализованном виде система ограничений и критерий оптимальности могут быть представлены следующим образом:

φ= max(min)f[X,y,Z] - критерий оптимальности;

Хmin≤Х≤Хmax

Уmin≤У≤Уmax- система ограничений,

Zmin≤Z≤Zmax

где X, У, Z - факторы, влияющие на управленческую ситуацию.

Критерии оптимальности могут быть выражены либо количественно - в долларах, тоннах, штуках, годах, либо качественно - надежность и комфортность, доступность, привлекательность, уровень сервиса. В США такие оценки делаются специальной службой общества потребителей "Консьюмер рипортс". Для коммерческих организаций традиционным критерием оптимальности является максимум прибыли, для некоммерческих - предоставление наилучших услуг при минимальных затратах.

3. Выявление альтернатив, приемлемых для руководителя. Теоретически, чем больше альтернатив сформулировано, тем выше вероятность нахождения оптимального варианта. Однако на практике менеджер не располагает необходимым временем, средствами, компетентностью для выявления множества вариантов решения. Поэтому он стремится не к "максимизирующему", а к "удовлетворяющему" поведению, то есть формулирует небольшое число вариантов, позволяющих снять проблему -отложить ее решение, сделать ее последствия терпимыми, переложить ответственность на руководителей, подчиненных, коллег. Такое поведение получило название закона ограниченной рациональности управления Г. Саймона.

4. Отбор альтернатив. Сначала из всех сформулированных вариантов решения проблемы отбираются те, которые в максимальной степени удовлетворяют системе ограничений. Забракованные варианты могут быть направлены на доработку для устранения несоответствия системе ограничений. Из прошедших по ограничениям вариантов выбирается единственный, который в максимальной степени удовлетворяет критерию оптимальности. Этот вариант решения должен быть принят к последующей реализации.

5. Оформление и фиксация решения. Выбранный руководителем вариант действий должен быть соответствующим образом оформлен: в виде приказа, распоряжения, инструкции, бизнес-плана, бюджета и т.д. Управленческое решение считается принятым, когда оно зафиксировано руководителем, несущим ответственность за его реализацию. Пятая стадия завершает процесс принятия рационального решения, однако он будет неполным без включения в него двух стадий, относящихся к процедуре реализации решения.

6. "Продажа" решения исполнителям. "Продать" исполнителям принятое решение означает заинтересовать их в его реализации. Для этого руководитель использует как позитивные стимулы (премии, повышение в должности, перевод на высокооплачиваемую должность при условии выполнения принятого решения), так и негативные стимулы (угрозы снижения заработной платы, отмены премий, понижения в должности, увольнения в случае его невыполнения). В практике управления японскими компаниями часто используется процедура "тин-ко", в соответствии с которой подчиненные привлекаются к процессу принятия решений с первых его стадий. В этих условиях подчиненные стараются выполнить то, что сами же приняли.

7. Оценка первых результатов реализации. Эта стадия необходима для установления обратных связей, позволяющих вовремя скорректировать принятое решение. Если первые результаты его реализации не соответствуют целям, поставленным при принятии решения, это означает, что цели были нереалистичными либо был выбран ошибочный вариант их достижения. Поэтому процесс принятия решения повторяется заново, и оно корректируется в нужном направлении.