- •Содержание

- •Предисловие

- •Предостережения для читателей

- •Введение

- •2.1. Основные понятия о технологии изобретательства.

- •2.2 Объективные вопросные ситуации и виды задач в изобретательстве.

- •2.4. Технологические рекомендации по постановке и решению задач типа «от известного потенциального средства – к новой цели его использования».

- •1. Теоретическая часть

- •1.1. Творчество как вид производительного труда

- •1.1.1. Предпосылки труда и его основные виды

- •1.1.2. Предыстория и три этапа истории производительного труда

- •1.1.3. Орграфы, отражающие структуру труда

- •1.1.3.1. Базовый орграф любого труда

- •1.1.3.2. Базовый орграф репродуктивного труда

- •1.1.3.3. Базовый орграф творческого труда

- •1.1.3.4. Дерево целей и средств

- •1.1.4. Общее понятие о тезаурусах и правилах их чтения

- •1.1.5. Тезаурус (терминосистема) для описания производительного труда

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •1.1.6. Комментарии к тезаурусу производительного труда

- •1.1.7. Примеры «развёртывания» тезауруса производительного труда

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •1.1.8. Классификация производительного труда по наиболее важным основаниям

- •1.2. Творчество как познание

- •1.2.1. Диалектика как одна из необходимых предпосылок эвристики

- •1.2.1.1. Диалектическая взаимосвязь творчества и репродукции

- •1.2.1.2. Диалектическая взаимосвязь известного и нового, стабильного и изменчивого в продуктах творческого труда

- •1.2.1.3. Виды и практическая ценность научных открытий

- •1.2.1.4. Понятие о причинных взаимодействиях

- •1.2.1.5. Сходство и различие естественных и технических объектов и процессов

- •1.2.2. Психология творческого труда

- •1.2.2.1. Психологический минимум

- •1.2.2.2. Психологические типы и свойства личностей, влияющие на эффективность творчества

- •1.2.2.3. Логическая сущность «психологической инерции»

- •1.2.2.4. Логическая сущность «интуитивных озарений»

- •1.2.3. Основы теории познания и логики вопросов и ответов

- •1.2.3.1. Основные принципы теории познания

- •1.2.3.2. Вопросные ситуации (вс)

- •1.2.3.3. Вопросы, ответы и вопросно-ответные отношения

- •2. Практическая часть: методы постановки и решения творческих задач (на примере изобретательства) Введение и краткий обзор литературы

- •2.1. Основные понятия о технологии изобретательства

- •2.1.1. Примеры целевых продуктов изобретательского труда

- •2.1.2. Простейшая логическая модель объекта изобретения (полезной модели)

- •2.1.3. Информационные прообразы (фреймыдескриптивные функции) типовых объектов изобретений и полезных моделей

- •2.2. Объективные вопросные ситуации и виды задач в изобретательстве

- •2.2.1. О пользе раздумий «до того!»

- •2.2.2. Предпосылки возникновения и типы овс в товарном производстве

- •2.2.3. Два типа изобретательских задач

- •2.3. Технологические рекомендации по постановке и решению задач типа «от известной цели– к новому средству её достижения»

- •2.3.1. Целеполагание

- •2.3.2. Выбор направлений поиска недостающих данных

- •2.3.3. Роль дескриптивных функций типовых объектов техники в самоорганизации изобретательства

- •2.3.4. Обоснование соответствия объекта техники и среды и соразмерности средства и цели

- •2.4. Технологические рекомендации по постановке и решению задач типа «от известного потенциального средства – к новой цели его использования»

- •2.4.1. Целеполагание

- •2.4.2. Выбор направлений поиска недостающих данных

- •2.4.3. Аналогия естественных и технологических процессов

- •2.4.3. Окончательная проверка осуществимости изобретательского замысла с помощью тезауруса производительного труда

- •Приложение Темы рефератов -1

- •Темы рефератов - 2

- •Темы рефератов – 3

1.1.3.3. Базовый орграф творческого труда

Первая специфическая особенность творческого производительного труда состоит в том, что по меньшей некоторые его «компоненты» недоопределены, то есть известны настолько неполно и/или неточно, что творцам приходится самостоятельно «достраивать» и «отлаживать» необходимые программы до их практической осуществимости.

Сказанное можно представить в виде такого орграфа (см. фиг. 1.1.3.3.).

Вторая специфическая особенность творческого производительного труда заключается в том, что его продукты (даже если они заданы в виде натурных образцов) всегда и везде представляют собой ПРОГРАММЫ, которые могут предписывать состав, структуру и свойства всего, чего угодно, то есть:

* некий новый «продукт» в узком смысле этого термина, например:

** новую оперу, или новую симфонию, или иное новое произведение музыкального искусства,

** некий новый роман, или новую поэму, или иное новое литературное произведение,

** новую статью в научном журнале, или новую научную монографию, или иное новое научное произведение,

* изобретение или полезную модель как концепт нового технического объекта из класса устройств или класса веществ, или

* изобретение как концепт нового способа получения:

** известного продукта (который ранее получали другим способом), или

** нового продукта (который не может быть получен каким-либо известным способом); и

* некое по меньшей мере одно новое средство осуществления произвольного (известного, или нового) способа, которое может быть изобретено и задано на уровне концепта и затем практически полно и точно разработано и зафиксировано в рабочей технической документации.

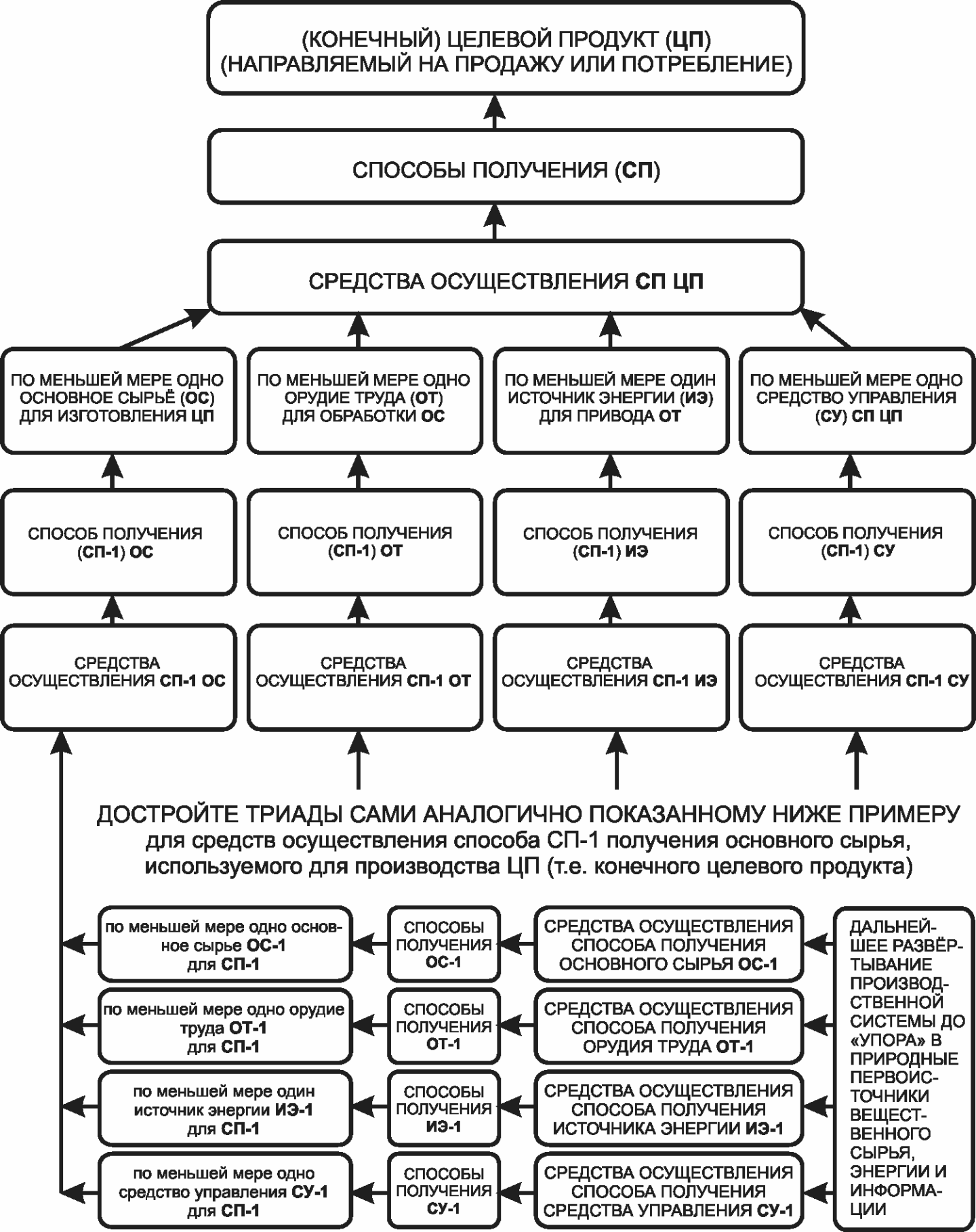

Указанные особенности творчества как вида труда станут понятнее, если мы рассмотрим характерные для любого труда диалектическую взаимосвязь и взаимозависимость целей и средств, скрытые в триаде «ПРОДУКТ СПОСОБ получения продукта СРЕДСТВА осуществления способа».

Она служит основой фрактальной (то есть многократно и однотипно повторяющейся на каждом уровне ветвления) древовидной структуры, которая, как будет показано далее, имеет ярко выраженную эвристическую ценность.

Эту структуру мы будем называть…

1.1.3.4. Дерево целей и средств

Это дерево – применительно к производству произвольных продуктов – имеет такой вид:

Фиг. 1.1.3.4–1

Каждый предшествующий «компонент» этого древовидного орграфа обозначает ЦЕЛЬ труда, а все последующие «компоненты» обозначают СРЕДСТВА достижения этой цели.

Действительно, для любого производственника любой продукт – всего лишь цель труда, а реальный технологический процесс (способ, метод) есть средство достижения этой цели.

Однако для поставщиков сырья, рабочих по обслуживанию орудий труда и источников энергии и для управленческого персонала и/или (если есть) АСУ или САУ целью их труда служит осуществление технологического процесса.

Для тех же, кто поставляет сырьё, орудия труда, источники энергии и средства управления, именно эти объекты служат целями их труда, а средствами служат технологические процессы соответствующих производств со всей последующей «бахромой».

Теперь попробуем «оживить» сухое абстрактное дерево описанием и анализом пока всего лишь двух примеров (потом их станет намного больше).

(1) Представьте себе, что Вы – литератор. Мало того – Поэт, ввергнутый властями предержащими в узилище за диссидентство, но не сдавшийся на милость победителей. У Вас нет ни бумаги, ни огрызка карандаша. И всё же Вы творите стихи и «записываете-запоминаете» их.

Теперь рассмотрим Ваш творческий процесс с помощью дерева целей и средств. Итак:

* целевым продуктом каждого отдельного акта творчества служит стих некоторой длины (минимум – одна строчка типа «Хотелось бы мне полетать на коне, крылатом коне Пегасе!», максимум зависит от вдохновения и ряда других факторов),

* способ-метод сочинения стихов путём подбора слов в ритмические ряды (верлибр) или в ритмические и рифмованные строчки предоставлен Поэту Природой или Богом (как кому нравится),

* основное (и, в условиях заточения, единственное!) сырьё, необходимое для осуществления способа – знакомый Поэту лексикон родного или иного рабочего языка – всегда «под рукой», ибо хранится в его собственном ДЗУ (долговременном запоминающем устройстве типа «живой мозг»),

* орудие труда – преимущественно правое полушарие головного мозга – тоже всегда при Поэте, куда б его ни бросила судьбина,

* источник энергии – собственный организм поэта в целом – никуда от него деться не может,

* средство управления стихосложением – всё тот же собственный головной мозг.

Всё перечисленное соответствует триаде первого уровня «целевой ПРОДУКТ СПОСОБ получения продукта СРЕДСТВА осуществления способа».

И лишь для обеспечения работы источника энергии требуются:

* дополнительный (природный!) процесс, включающий приём пищи, пищеварение, перенос питательных веществ и кислорода в органы (в частности, мозг) и утилизацию этих веществ организмом на обеспечение жизнедеятельности (в частности, поэтического мышления), и

* такие специфические средства осуществления этого процесса, как:

** основное сырьё – еда и кислород, которые имеют природное происхождение,

** естественные орудия труда, то есть желудочно-кишечный тракт, органы дыхания и транспортная (кровеносная) система,

** внутриклеточные источники энергии (митохондрии) и

** вся система управления массообменом и энергообменом человека с окружающей средой, то есть его нервная система как аппаратная часть (“hard”) и генетически встроенные в неё программные средства (“soft”).

Надеюсь, теперь понятно, почему литераторы чувствуют себя настолько свободными в своём творчестве, что просто не воспринимают НЕ-ОБХОДИМОСТЬ, то есть принципиальную невозможность обойтись без сотрудничества (кооперации) для всех, кто вовлечён в материальное производство.

Эту «ошибку» деятелей искусства в середине 50-х годов ХХ века подметил английский писатель (и физик по исходному образованию) Чарльз Сноу в брошюре «Две культуры». Под первой культурой он понимал цивилизацию, которая основана на прогрессе естествознания и техники, а под второй культурой – «духовные богатства», создаваемые писателями, художниками и композиторами.

Ч. Сноу упрекнул их за пренебрежение «технарями», но не указал, почему эти деятели, с удовольствием пользуясь разными благами цивилизации, в гордыне и благородном убожестве мысли никак не могут взять в толк, что унитазы в их квартирах не могут быть независимы от систем канализации и водоснабжения!

Ответ же примитивно прост: все деятели искусства – индивидуалисты по роду своих занятий.

(2) Представьте теперь, что Вы – хозяин авиазавода, на котором серийно изготовляют самолёты-бомбардировщики.

Обычному человеку «с улицы» (даже инженеру, не связанному с самолётостроением) очень трудно представить себе то количество разных деталей, которое характерно даже для простеньких планеров, не говоря уж о бомбардировщиках.

Каждую деталь надо отдельно изготовить.

Для этого нужны отдельные технологические процессы.

Для каждого такого процесса нужны средства его осуществления.

При этом сырьё для изготовления деталей «разбросано» по всему миру. Оборудование для его переработки могут делать только в относительно крупных и экономически высокоразвитых странах. Доступ к такому стратегическому сырью и средствам его переработки ограничен не только экономически, но и политически!

Далее, из отдельных деталей определённых типов нужно собрать определённые узлы (блоки), например: фюзеляж самолёта, крылья, хвостовое оперение, шасси, мотогондолы, двигатели, систему управления, бортовое вооружение и т.д.

Затем всё это нужно собрать воедино.

Это возможно только потому, что некоторая часть образованных людей, а именно техническая интеллигенция, занимаются кропотливым трудом организации производства, рабочие-авиастроители работают на станках и стапелях, а политики на деле заботятся об оборонном потенциале, а не ищут внешние гарантии безопасности своих стран.

В заключение отметим, что, наряду с орграфами для компактного представления хорошо организованных терминосистем могут быть использованы так называемые тезаурусы. Естественно, что для комплексного описания производительного труда нам тоже потребуется такое средство.

Но прежде, чем мы этим займёмся, Вам желательно получить…