- •Содержание

- •Предисловие

- •Предостережения для читателей

- •Введение

- •2.1. Основные понятия о технологии изобретательства.

- •2.2 Объективные вопросные ситуации и виды задач в изобретательстве.

- •2.4. Технологические рекомендации по постановке и решению задач типа «от известного потенциального средства – к новой цели его использования».

- •1. Теоретическая часть

- •1.1. Творчество как вид производительного труда

- •1.1.1. Предпосылки труда и его основные виды

- •1.1.2. Предыстория и три этапа истории производительного труда

- •1.1.3. Орграфы, отражающие структуру труда

- •1.1.3.1. Базовый орграф любого труда

- •1.1.3.2. Базовый орграф репродуктивного труда

- •1.1.3.3. Базовый орграф творческого труда

- •1.1.3.4. Дерево целей и средств

- •1.1.4. Общее понятие о тезаурусах и правилах их чтения

- •1.1.5. Тезаурус (терминосистема) для описания производительного труда

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •1.1.6. Комментарии к тезаурусу производительного труда

- •1.1.7. Примеры «развёртывания» тезауруса производительного труда

- •И так далее по указанной в (1-4) схеме...

- •1.1.8. Классификация производительного труда по наиболее важным основаниям

- •1.2. Творчество как познание

- •1.2.1. Диалектика как одна из необходимых предпосылок эвристики

- •1.2.1.1. Диалектическая взаимосвязь творчества и репродукции

- •1.2.1.2. Диалектическая взаимосвязь известного и нового, стабильного и изменчивого в продуктах творческого труда

- •1.2.1.3. Виды и практическая ценность научных открытий

- •1.2.1.4. Понятие о причинных взаимодействиях

- •1.2.1.5. Сходство и различие естественных и технических объектов и процессов

- •1.2.2. Психология творческого труда

- •1.2.2.1. Психологический минимум

- •1.2.2.2. Психологические типы и свойства личностей, влияющие на эффективность творчества

- •1.2.2.3. Логическая сущность «психологической инерции»

- •1.2.2.4. Логическая сущность «интуитивных озарений»

- •1.2.3. Основы теории познания и логики вопросов и ответов

- •1.2.3.1. Основные принципы теории познания

- •1.2.3.2. Вопросные ситуации (вс)

- •1.2.3.3. Вопросы, ответы и вопросно-ответные отношения

- •2. Практическая часть: методы постановки и решения творческих задач (на примере изобретательства) Введение и краткий обзор литературы

- •2.1. Основные понятия о технологии изобретательства

- •2.1.1. Примеры целевых продуктов изобретательского труда

- •2.1.2. Простейшая логическая модель объекта изобретения (полезной модели)

- •2.1.3. Информационные прообразы (фреймыдескриптивные функции) типовых объектов изобретений и полезных моделей

- •2.2. Объективные вопросные ситуации и виды задач в изобретательстве

- •2.2.1. О пользе раздумий «до того!»

- •2.2.2. Предпосылки возникновения и типы овс в товарном производстве

- •2.2.3. Два типа изобретательских задач

- •2.3. Технологические рекомендации по постановке и решению задач типа «от известной цели– к новому средству её достижения»

- •2.3.1. Целеполагание

- •2.3.2. Выбор направлений поиска недостающих данных

- •2.3.3. Роль дескриптивных функций типовых объектов техники в самоорганизации изобретательства

- •2.3.4. Обоснование соответствия объекта техники и среды и соразмерности средства и цели

- •2.4. Технологические рекомендации по постановке и решению задач типа «от известного потенциального средства – к новой цели его использования»

- •2.4.1. Целеполагание

- •2.4.2. Выбор направлений поиска недостающих данных

- •2.4.3. Аналогия естественных и технологических процессов

- •2.4.3. Окончательная проверка осуществимости изобретательского замысла с помощью тезауруса производительного труда

- •Приложение Темы рефератов -1

- •Темы рефератов - 2

- •Темы рефератов – 3

1.2. Творчество как познание

Учёный – не тот, кто даёт правильные ответы, а тот, кто ставит правильные вопросы.

Клод ЛЕВИ-СТРОС

1.2.1. Диалектика как одна из необходимых предпосылок эвристики

Обзорное введение

Диалектика – наука заблуждаться по правилам.

А. ДЕКУРСЕЛЬ

Не стόит верить шутке, которая высказана в последнем эпиграфе, ибо любой инструмент (неважно для чего – для рук, или ума) работает настолько хорошо, насколько он совершенен и насколько конкретный человек умеет им пользоваться.

Среди множества инструментов познания и сохранения приобретённых знаний особое внимание следует обратить на языки.

Термином «язык» принято обозначать систему знаков-заместителей (то есть слов или иных символов), которая (в умелых головах) служит источником средств для превращения разрозненных эмпирических данных в систематизированные гипотезы, теории и научные доктрины.

Осознанное применение символических знаков позволяет:

во-первых, всё более полно и точно описывать и Природу, и человеческое Общество, и Мышление о природе и обществе и,

во-вторых, заменять материальные эксперименты рассуждениями на произвольных естественных языках и/или «вычислениями» на искусственных языках.

В повседневной жизни мы обычно используем естественные языки.

Примерами естественных языков могут служить:

* такие ныне «мёртвые», то есть вышедшие из повседневного употребления языки, как:

** койне, то есть высокоразвитый уже в V веке до нашей эры древнегреческий язык, который эффективно обеспечивал межнациональное общение жителей Средиземноморья до возникновения Римской империи, и

** латынь, которая оставалась языком межнационального общения для учёных Европы вплоть до наступления Нового времени и до сих пор исправно служит в медицине; а также

* множество современных живых языков, в частности:

** английский язык, претендующий на роль глобального средства межнационального общения в наши дни,

** русский язык, на котором написано это учебное пособие,

** китайский, хинди, испанский, португальский и многие другие языки.

Для построения и, особенно, для записи научных теорий и для выполнения и описания результатов проектных, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ всё чаще применяют искусственные языки.

Простейшие примеры таких языков Вы знаете ещё из школьных учебных курсов математики, физики, химии и черчения.

Однако даже бессознательное использование любого языка позволяет ощутить, а сознательное использование даёт возможность ясно понять, что мы, люди, не в состоянии как в наши дни, так и в любом светлом будущем:

* ни присвоить каждому фрагменту бесконечного Космоса собственное имя, ибо никакой язык не может иметь бесконечно длинный словарь,

* ни построить абсолютно полные и точные описания даже таких очень простых объектов нашего внимания, как открытые физиками «элементарные частицы», ибо продолжающиеся фундаментальные исследования позволяют открывать у них всё новые и новые свойства.

Поэтому уже в Древнем Мире был поставлен и весьма удачно решён вопрос о том, как можно с помощью минимума слов определять границы и направления поиска истины в рассуждениях о сложных и нередко непригодных для прямых материальных экспериментов объектах исследований.

Система рассуждений такого типа была названа «диалектика».

Этот термин в буквальном переводе с древнегреческого языка означает «двуязычие» или «двоесловие», а в философском аспекте – такой принцип исследования Космоса (Универсума) и любых объектов внутри него, который предусматривает:

* выделение всего лишь двух противоположностей («крайностей»), которые могут существовать только совместно и каждая из которых обязательно, но лишь отчасти и – в зависимости от определённых изменчивых условий – изменчиво характеризует произвольный объект познавательной или преобразовательной деятельности, и

* поиск истины между этими противоположностями в зависимости от конкретных обстоятельств, характерных для конкретного места и конкретного времени, в которых проводится исследование.

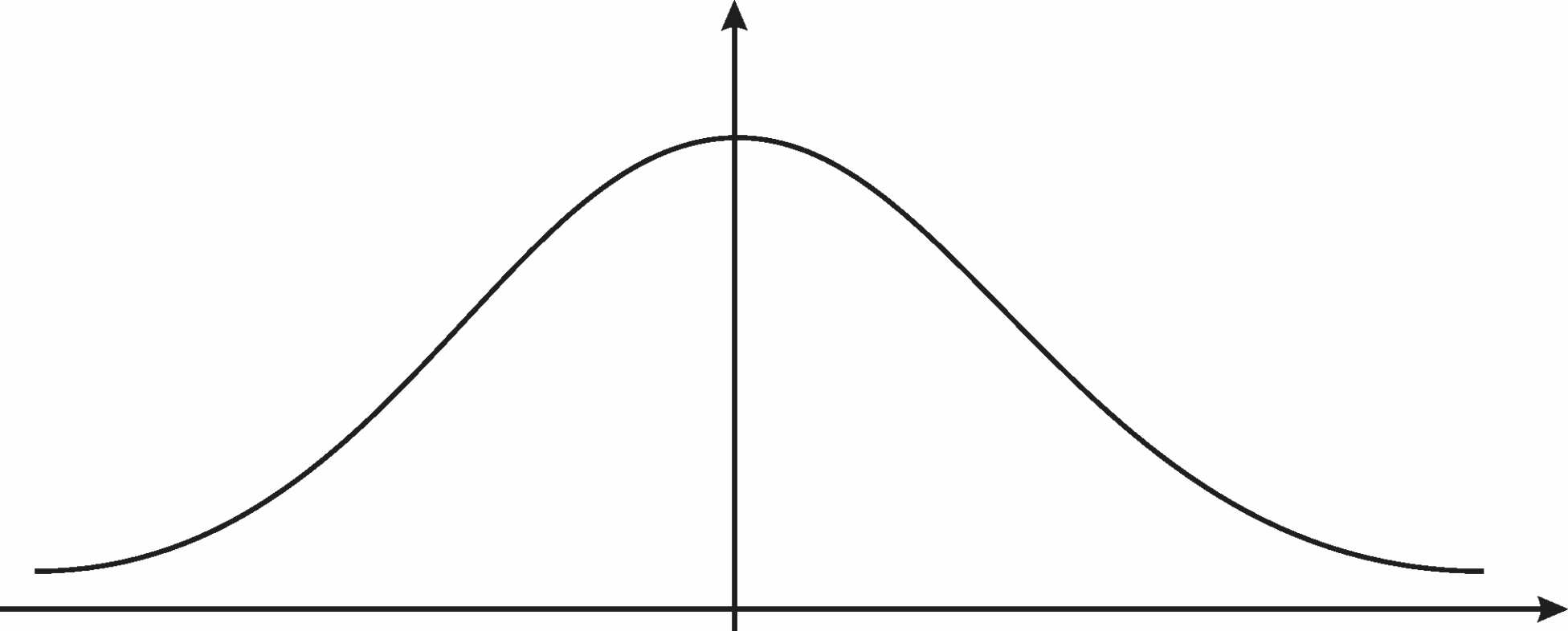

Для иллюстрации сказанного обычно используют такой геометрический образ, как кривая нормального распределения Гаусса.

Фиг.1.2.1-1

Как видно на чертеже, эта кривая в исходном виде симметрична относительно оси ординат, что символизирует:

во-первых, обязательность совместного и только совместного существования объективных противоположностей; как, например, всегда и везде сосуществуют:

* лень и трудолюбие, ибо даже самый отъявленные лентяи вынуждены дышать, что-то есть и пить и выделять в природу отходы жизнедеятельности, чтобы не умереть, а самые отъявленные трудоголики вынуждены делать перерывы на то, чем занимаются лентяи-дармоеды, и периодически отдыхать для восстановления сил,

* глупость и ум, ибо даже олигофрены «по-умному» выполняют те действия по собственному жизнеобеспечению, которые предопределены инстинктами, а гении в чём-то одном (логике, математике, естествознании, поэзии, музыке и т.д.) способны проявлять заметную глупость в житейских вопросах и потому нередко служат источниками наживы для не отягощённых совестью сограждан,

* необходимость и свобода, ибо никто нигде и никогда ещё не нашёл хотя бы один пример «абсолютной предопределённости» и «абсолютной свободы» ни в природных, ни в социальных, ни в экономических процессах,

* случайность и необходимость, ибо то, что мы считаем «абсолютно случайным» нередко причинно обусловлено неизвестной нам совокупностью событий, а то, что необходимо, включает, как правило, и «элементы» случайности,

* консерватизм как стремление сохранить существующий беспорядок и радикализм как стремление создать новый беспорядок в политике,

* доверчивость и подозрительность, примеры которых поищите сами,

* (относительная) известность и (относительная же) новизна, что неоднократно будет показано далее на разнообразных примерах;

во-вторых, однотипную вероятность существования субъектов или объектов со свойствами, которые могут быть условно помечены противоположными знаками (+) и (-), между которыми «болтается» множество представителей с промежуточными характеристиками, например:

* храбрых и трусливых от природы людей, между которыми нетрудно найти тех, кто проявляет храбрость или трусость в зависимости от внешних обстоятельств,

* растений и животных, которые – в пределах одного и того же биологического вида – представляют собою великанов и карликов, «промежуток» между которыми заполнен множеством организмов разного роста,

* мягких (типа талька, который можно растирать пальцами в пыль) и твёрдых (типа алмаза, который режет всё сущее на Земле) минералов, используемых как природные эталоны граничных значений условной шкалы твёрдости.

Правая и левая ветви гауссианы никогда не пересекаются с асимптотой-осью абсцисс, что символизирует невероятность-недостижимость противоположностей в «чистом» виде.

К сожалению, обыденному сознанию большинства людей присущи выхватывание и абсолютизация только одной, эмоционально приятной противоположности.

Например, уже тысячи лет толпы людей в упор не видят «необходимость» и вслед за недобросовестными политиками и самовлюблёнными деятелями искусства на все лады повторяют сладкое слово «свобода», не задумываясь о таких вопросах, как:

- свобода от кого?

- свобода от чего?

- свобода для кого?

- свобода для чего?

- свобода в каком месте?

- свобода в какое время?

- свобода в каких пределах?

И т.д., и т.п. и пр.

Аналогично, заболтан в средствах массовой информации вопрос об абстрактных «правах человека», который почему-то мало кто связывает с неотделимыми от прав «обязанностями».

Именно из-за такой незадумчивости мы и получили на всём постсоветском пространстве свободу для воров от общественного контроля и применение этой свободы кучкой «патриотичных» негодяев с целью личного обогащения.

К сожалению, в том же обыденном сознании трудящихся масс (включая и некоторых учёных по должностям, а не по уму) бытует поговорка: «Истина – посредине (между крайностями)».

Если бы это суждение было верно во всех случаях, то нужда в научных поисках истины отпала бы.

Недаром великий поэт и стихийный философ И. Гёте едко заметил: «Между крайностями (то есть противоположностями - В.К.) – не истина. Между ними – проблема!»

Тем же, кому непонятны, или тем, кто привык, не задумываясь, рассуждать согласно формально-логическому принципу исключённого третьего (либо ДА, либо НЕТ, а всё остальное – от лукавого) и кого не убеждают слова Гёте, полезно вдуматься в старинный анекдот про утренний доклад дежурного по полевому лазарету прибывшему начальнику:

- Господин главврач!

Докладываю, что во вверенном Вам лазарете всё спокойно. Среднелазаретная температура пациентов 36,6 оС. Осмелюсь также добавить, что два солдата, которых Вы вчера вечером признали симулянтами и направили на комиссию, к утру скончались.

Дежурный по лазарету врач «Имярек».

Даже детям школьного возраста ясно, что среднелазаретная температура получена как результат деления сумм всех температур (включая покойников в морге и горячечных больных) на количество живых и мёртвых пациентов и что состояние каждого живого пациента сугубо индивидуально.

Поэтому первая принципиальная трудность применения диалектики как средства самоорганизации познания состоит в том, чтобы правильно выявить те противоположности, между которыми «здесь и теперь», то есть в конкретное время и в конкретных условиях окружающей природной и социально-экономической среды, следует искать относительную истину.

Религиозное мышление, уходящее корнями в мифы древних народов, предполагает, что такая пара противоположностей зафиксирована в антитезе «Я и Бог».

Я – мал, конечен во времени и пространстве, ограничен в знаниях и умениях и слабосилен.

Бог – всевелик, вечен и вездесущ, всеведущ и всесилен. Где бы я ни был и что бы ни делал, я всегда пред лицем Бога своего и не укрыть мне от него не только деяний моих, но и мыслей.

Эта антитеза хороша для общества с точки зрения морали, ибо каждый искренне верующий в Бога человек, хотя бы из-за боязни прогневить Бога, не совершит грехов даже в пýстыни (то есть в таком месте, где нет других людей-соглядатаев его аморального поведения).

Однако не всем нужно, чтобы внутренний голос совести доходил снаружи в виде моральных заповедей, проповедуемых каким-нибудь священником от имени Саваофа, Будды, Христа, Аллаха и т.д.

Такие внутренне честные люди вполне способны сами ставить и правильно решать вопросы нравственного характера в своей повседневной жизни и эффективно совмещать использование прав с выполнением обязанностей.

Те же, кто подобно бывшим руководящим коммунистам сегодня держит свечку в храме, как когда-то держал стакан с коньяком на обкомовской даче, не нуждались и не нуждаются в морали вообще, а религиозную мораль с ханжеским смирением проповедуют только для других людей.

Эта же древняя антитеза «Я и Бог» – по меткому замечанию братьев Стругацких в «Пикнике на обочине» - позволяет «нищим духом» понять всё, ничего не узнавая.

Поэтому она принципиально вредна для научного сообщества и инженерного корпуса, в которых издревле и по сей день преобладают атеизм и практичная диалектическая антитеза

«субъект объект».

Она предполагает, что субъект активно стремится к познанию и/или преобразованию окружающей среды, а выделенный из этой среды объект исследования и/или преобразования относительно пассивен (в том смысле, что обычно не способен преднамеренно противодействовать субъекту).

Указанная антитеза одинаково пригодна и для творцов, и для репродуцентов.

Однако она – не единственно возможна и не всегда желательна для такой формы проявления диалектики в современной науке и технике, как «общая теория систем», в рамках которой оказались существенно переосмыслены всеобщие законы развития «материи и духа», а именно:

* закон единства и борьбы противоположностей,

* закон перехода количества в качество и

* закон отрицания отрицания.

Эти законы считались логическими канонами развития:

* либо материи – у сторонников диалектического материализма,

* либо духа (в частности, «абсолютной идеи», «Божественного сознания» и т.п.) – у сторонников диалектического идеализма.

При этом абстрактные словеса материя и дух (идея) также долгое время считались знаками противоположностей, которые «оправдывали» разделение философов на две группы, а именно:

* на материалистов, которые акцентировали своё и чужое внимание на первичности материи и на её саморазвитии, нередко пренебрегая «духом», и

* на идеалистов, которые, проецируя творческие возможности людей на Космос, искали и (только на словах!) «находили» в разных видах Демиурга-Бога-Первотворца всего сущего, а потому акцентировали своё и чужое внимание на первичности духа и на его саморазвитии и полагали, что «инертная» материя всегда и везде обречена на принудительное, предварительно программируемое и руководимое откуда-то извне развитие.

Однако в современной науке дух превратился в преимущественно структурную информацию, рассматриваемую не как внешний («Божественный») источник движения пассивной материи, а как присущий ей и существующий внутри неё неотъемлемый признак (атрибут).

Этот атрибут сотрудник Института кибернетики АН УССР Ю.Г. Антомонов назвал «организацией» и полагал, что она – по неведомым нам пока законам – эквивалентна массе и энергии.

Не вдаваясь в тонкости теоретических дискуссий, отметим, что «организация» проявляется в виде структуры ( внутреннего строения, тектоники) Космоса в целом и любой из сущих в нём естественных и искусственных подсистем, начиная от кварков и кончая галактиками.

Именно представление об организационном единстве мироздания, одним из провозвестников которого был незаслуженно забытый создатель тектологии как всеобщей организационной науки А.А. Богданов, стало основой выше упомянутой общей теории систем.

Соответственно, в рамках современного системного подхода к изучению Универсума на логико-философском уровне:

во-первых, основной антитезой стала пара противоположностей

«объект (исследования и/или преобразования) окружающая среда»;

во-вторых, практически общепризнано, что источником «управляющей информации» в процессах системного познания и/или преобразования служит субъект труда как активное звено триады

Фиг.1.2.1-2

в-третьих, принцип (этот термин, на наш взгляд, более приемлем, чем термин «закон») единства и борьбы противоположностей стал рассматриваться в двух частных ипостасях:

а) как принцип внешнего взаимного соответствия и взаимодействия в паре противоположностей

«(включённый) объект (включающая) окружающая среда»

с акцентом на то, что это соответствие может изменяться в интервале от состояния, близкого к гармоничному единству объекта и среды, до состояния, которое не совсем удачно принято обозначать словом «противоречие», и,

б) как принцип внутренней соразмерности средства и цели для каждого отдельного продукта труда и, особенно, для каждого объекта техники;

в-четвёртых, принцип перехода количества в качество и основанное на нём расплывчатое понятие о «качественном скачке» как некоем «разрыве (?) непрерывности» стал рассматриваться как действительно скачкообразное, но вполне конкретное преобразование:

а) какого-либо известного объекта, исходная структура (и внешние функции!) которого недостаточно (то есть неполно и/или неточно) соответствуют среде «его обитания» - в другой объект с по меньшей мере усовершенствованной (а ещё лучше – принципиально) новой структурой (и улучшенными внешними функциями), который более приспособлен к этой среде, и

б) недостаточно совершенного сочетания состава, структуры и внутренних функций исходного объекта техники – в их более совершенное новое сочетание в новом объекте;

в-пятых, принцип отрицания отрицания из области «метафизики» как чистой философии перекочевал в алгебру логики Буля, став одним из формальных средств оперирования со знаками.

Именно указанная системная диалектическая антитеза

«(условно изолированный) объект окружающая среда»

даёт нам возможность весьма подробно установить, в чём именно состоит…