- •Стратиграфический метод

- •Палеонтологические методы (биостратиграфия)

- •Непалеонтологические методы

- •Учение о фациях

- •Основные группы фаций

- •Фации бассейнов ненормальной солености

- •Континентальные фации

- •Глава 2

- •Международная геохронологическая шкала

- •Стратиграфические подразделения

- •Галактическая хронометрическая шкала

- •Гипотезы о происхождении земли

- •Лунная стадия развития земли

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Особенности развития земли в докембрии

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия раннего протерозоя

- •Рифей-r Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Условия осадконакопления

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и осадконакопление

- •Физико-географические условия

- •Полезные ископаемые докембрия

- •Глава 8

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ

- •Сибирская платформа

- •Китайская платформа

- •Северо-Лмериканская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Атлантический геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Восточно-Европейская (Русская) платформа

- •Сибирская платформа

- •Китайская платформа

- •Северо-Американская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Северо-Атлантический геосинклинальный пояс

- •Урало-Монгольский геосинклинальный пояс

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Восточно-Европейская платформа

- •Сибирская платформа

- •Северо-Американская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Северо-Атлантический геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •История развития платформ Северо-Атлантическая платформа (Лавренция)

- •История развития геосинклинальных поясов

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Северо-Атлантическая платформа (Лавренция)

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Лавразия (Ангарида)

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Глава 9 мезозойская эра (эратема) - mz

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Лавразия

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •История развития платформ

- •Евразия

- •Северная Америка

- •Части бывшей Гондваны

- •История развития геосинклинальных поясов

- •Полезные ископаемые

- •Глава 10

- •Полезные ископаемые

- •Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •Полезные ископаемые

- •Природные условия

- •Полезные ископаемые

- •Эпохи великих вымираний

- •Глава 12

- •Тектоническая периодизация

- •Важнейшие геотектонические гипотезы,

- •Глава 1. Основные понятия и методы исторической геологии 12

- •Глава 2. Геохронология. Шкала геологического времени 54

- •Глава 6. Докембрий. Архейский и протерозойский акроны

- •Глава 7. Позднепротерозоискии эон (верхнепротерозоиская

- •Глава 8. Фанерозойский эон (эонотема) - fz 124

- •Глава 10. Кайнозойская эра (эратема) - kz 203

- •Глава 11. Этапы развития биосферы в фанерозое

- •Глава 12. Тектоническая периодизация

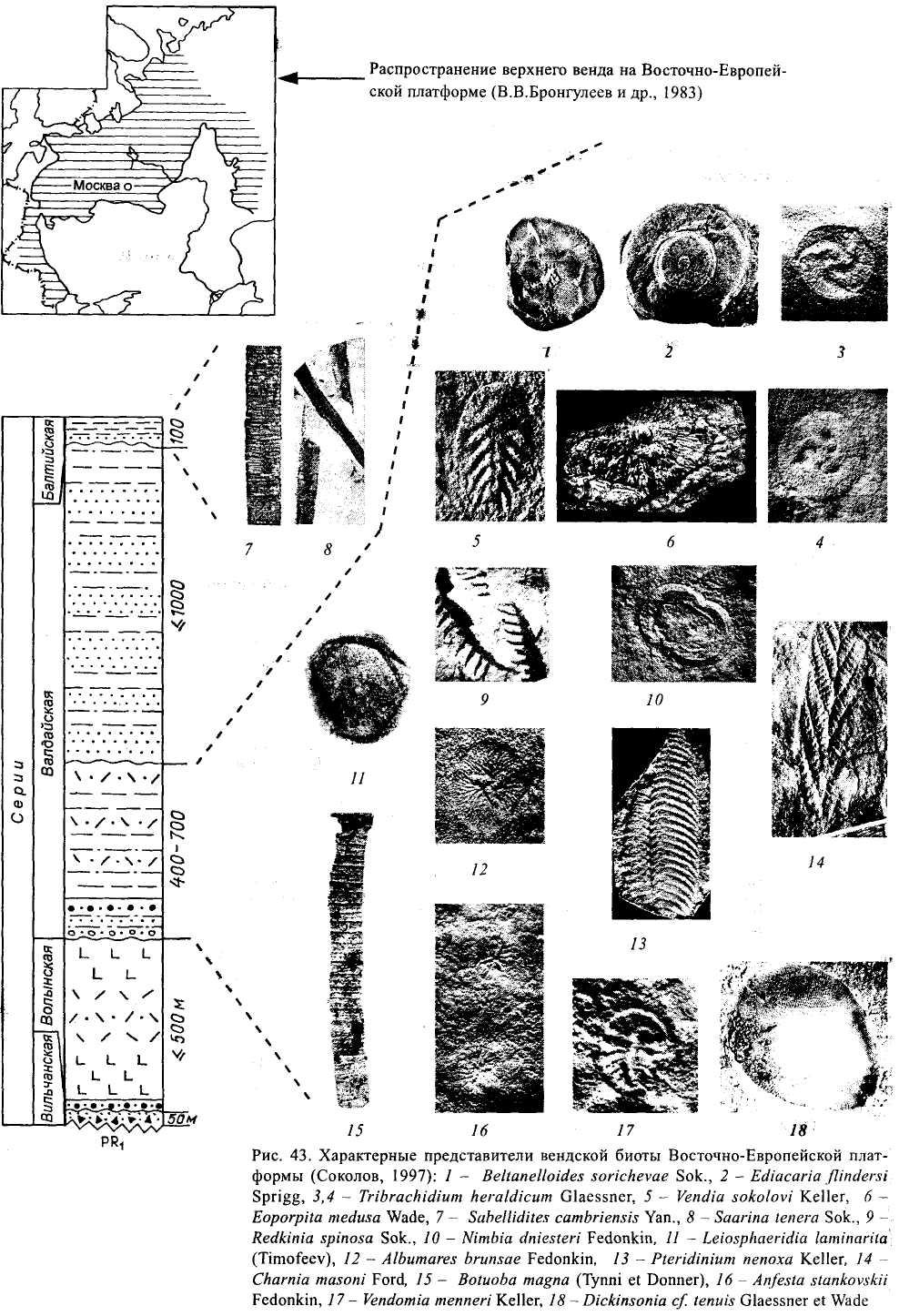

Органический мир

В венде начался третий важнейший этап развития органического мира докембрия- этап ста-

,#овления основных типов животного мира, и прежде всего многоклеточныд. Вендская флора и

фауна отличались большим разнообразием и богатством форм (рис. 36).

Флора в венде была представлена разнообразными одноклеточными и многоклеточными водорослями - метафитами. Вендские метафиты, которые называют вендотенидами (Vendotae-nides), имели слоевища, лишенные какой-либо минерализации. Это были шнуровидные, кустисто-ветвящиеся формы (наиболее древние) или ленты длиной до 150 мм и шириной от 0,5 до 4,5 мм.

Сообщество вендских животных состояло из кишечнополостных (медуз, полипов, морских перьев), организмов, близких к червям и членистоногим, сабелледитид, которых считают предками своеобразных глубоководных животных современных океанов - погонофор и проблематичных иглокожих. Отпечатки этих животных впервые найдены в Южной Австралии, в районе рудника Эдиакара ("эдиакарская фауна"), а затем обнаружены в вендских отложениях европейской части России, Англии, Канады, Африки и других регионов (рис. 36, 43). Вендскую фауну России изучили Б.С.Соколов и М.А.Федонкин.

Отличительной особенностью животных вендских морей было отсутствие минерального скелета, панциря или раковины. Это были исключительно мягкотелые животные. Однако покровы их тела достигали значительного уплотнения и поэтому на мягком илистом грунте при жизни или после захоронения оставались четкие отпечатки.

В составе животного мира венда (рис. 36, 43) преобладали кишечнополостные (стрекающие). Они были в то время наиболее крупными животными (более 1 м в диаметре), в подавляющем большинстве обладавшими радиальной симметрией. Все вендские радиальные делятся на три группы. V

Формы первой группы имеют простое строение, оформленные радиальные элементы отсутствуют (Nemiana, Nimbia, Leiosphaeridia). Некоторые из них чашевидной формы с поверхностью без скульптуры (Cyclomedusa). К этой же группе отнесены медузовидные организмы с правильной концентрической зональностью, отражающей этапы роста. У последних нижняя (аборальная) сторона несла много концентрических морщин (Eoporpita, Ediacaria). Все это свидетельствует о том, что цикломедузы вели не планктонный, а бентосный образ жизни и свободно лежали на дне.

Ко второй группе относят формы, у которых сочетались два типа организации: концентрический и радиальный. Формы третьей группы с определенным порядком радиальной симметрии встречаются реже. Это были мелкие медузы с трех-, четырех- и шестилучевой симметрией тела (Albumares, Tribrachidium) и наиболее сложным строением.

В составе вендской фауны выделены и двусторонне-симметричные животные (Bilateria), однако, по сравнению с радиальными, они были менее разнообразны. Среди этих животных отмечены несегментированные и сегментированные формы. Несегментированные (Protechiurus) - наиболее примитивные, листовидные животные до 70 мм длины условно относятся к плоским червям. Подавляющее большинство вендских билатерий является сегментированными организмами, например, гигантские Dickinsonia, достигавшие 1 м длины при толщине тела 3 мм. Предполагают, что эти организмы образуют отдельный тип.

Своеобразную группу в вендской фауне составляли мелкие сегментированные животные, сочетавшие в своем строении признаки примитивных членистоногих и червей-полихет (Pteridinium). Внешне они сходны с личинками трилобитов. Судя по характеру разнообразных органов, эти житвотные находились на крайне низком уровне развития.

В состав вендской фауны входят сабеллидитиды - представители одной из немногих групп животного мира, которые продолжали существовать в фанерозое. Их скелеты сохранились в породе в виде одиночных тонких и длинных трубок, состоящих из хитиноподобного вещества. Среди вендских организмов встречено значительное количество колониальных форм (петалонамы) и остатки перистовидных организмов, похожих на современных гидроидных или морские перья (Charnia). Колониальные формы отличались крупными размерами и простым строением.

Детальное изучение вендской фауны многоклеточных выявило ее специфические особенности, главными из которых являются: отсутствие или слабое развитие скелетных элементов, боль-

Сводная

стратиграфическая колонка

венда западной части

Восточно-Европейской платформы

(заимствовано у Е.В.Владимирской

и др., 1985)

Сходство вендских фаунистических ассоциаций в разных регионах мира, отражающее отсутствие существенных экологических барьеров, дало возможность использовать биостратиграфический метод для расчленения и корреляции отложений вендской системы.