- •Предисловие

- •I. Спланхнология

- •1. Пищеварительная система, systema digestorium

- •Основные этапы филогенеза

- •Основные этапы онтогенеза

- •Общая характеристика

- •Полость рта, cavitas oris

- •Язык, lingua,glossUs

- •Небо, palatum

- •Зубы, dentes,odontis

- •7) Возрастные особенности.

- •Железы рта, glandulaeoris

- •Глотка, pharynx

- •5) Гистологическое строение.

- •Пищевод, oesophagus,esоphagus

- •Желудок, ventriculus,gaster,stomachus,bolus

- •5) Гистологическое строение.

- •6) Возрастные особенности.

- •7) Аномалии и варианты развития и строения.

- •Тонкая кишка, intestinumtenue,enteron

- •Двенадцатиперстная кишка, duodenum

- •5)Анатомическое строение.

- •Брыжеечная часть тонкой кишки, intestinum tenue mesenteriale

- •Толстая кишка, intestinum crassum, colon

- •Прямая кишка, rectum

- •Печень, hepar

- •4) Анатомическое строение.

- •1 2 3 4

- •1. Классическая печеночная долька.

- •6) Возрастные особенности.

- •8) Диагностика.

- •Желчный пузырь, vesica fellea, biliaris

- •Поджелудочная железа,pancreas

- •Полость живота. Брюшина, peritoneum

- •Ход брюшины

- •Отношение органов брюшной полости к брюшине

- •2. Дыхательная система, Systemarespiratorium

- •Основные этапы филогенеза

- •Основные этапы онтогенеза

- •Общая характеристика

- •Наружный нос, nasusexternus,и полость носа,cavitasnasi

- •4) Анатомическое строение.

- •5) Гистологическое строение.

- •Гортань, larynx

- •Трахея, trachea

- •Бронхи, bronchi

- •Легкое, рulmo,pneumo

- •Средостение, mediastinum

- •3. Мочевыделительная система, systemauropoetica

- •Основные этапы Развития Филогенез

- •Онтогенез

- •Почка, ren,nephros

- •5) Гистологическое строение почки.

- •Мочеточник, ureter

- •Мочевой пузырь, vesicaurinaria

- •4. Половая система, systemagenitalia

- •Источники развития мужских и женских половых органов

- •Мужские половые органы, organagenitaliamasculinA

- •Яичкo, testis

- •Придаток яичка, epididymis

- •Cемявыносящий проток, ductus deferens

- •Семенной пузырек, vesicula seminalis

- •Предстательная железа, prostata

- •Бульбоуретральные, луковично-мочеиспускательные железы, glandulae bulbourethrales

- •Мужской мочеиспускательный канал, urethra masculina

- •Мошонка, scrotum

- •Половой член, penis

- •Женские половые органы, organagenitaliafeminina

- •Ячник, ovarium, ophoron

- •Матка, uterus, metra, histera

- •Маточная (фаллопиева) труба, tuba uterinA, salpinx

- •Влагалище, vagina

- •Наружные женские половые органы, organa genitalia externa

- •Промежность, perineum

- •5. Эндокринная система Морфологические признаки эндокринных органов Классификация желез

- •Классификация эндокринных желёз по источникам развития

- •Щитовидная железа, glandula thyroidea

- •Б. Функция кальцитонина. В. Функция парагормона.

- •Паращитовидные железы, glandulaeparathyroidea

- •Вилочковая железа, thymus

- •Эндокринная часть поджелудочной железы, pars endocrina pancreatis

- •Надпочечная железа, glandulasuprarenalis

- •В. Микроскопическое строение надпочечника:

- •Надпочечная железа

- •Эндокринные части половых желез Яичко,testis, orchis, didymoi

- •Яичник, ovarium, oophoron

- •Гипофиз, hypophysis

- •Шишковидное тело, corpuspineale

- •Параганглии, paraganglia

- •В теле человека:

- •Аpud-система, диффузная эндокринная система

- •II. Сердечно-сосудистая система

- •Фило и онтогенез сердечно-сосудистой системы

- •1. Сердце, cor

- •Внешнее строение

- •Строение стенки сердца

- •Проводящая система сердца

- •Топография сердца

- •Перкуторные границы сердца

- •Места проекции и наилучшей аускультации клапанов сердца на передней стенке грудной клетки

- •Перикард

- •Рентгенографическое изображение сердца

- •Артерии сердца, аrteriaecordis

- •Вены сердца, venaecordis

- •Круги кровообращения и работа сердца

- •Особенности детского возраста

- •2. Артериальная система, systemaarteriosum

- •Артерии малого круга кровообращения, аrteriae circuli sanguinis minoris

- •Артерии большого круга кровообращения, аrteriae circuli sanguinis majoris Аорта, aorta

- •Артерии головы и шеи, аrteriae colli et capitis

- •I. Ветви передней группы:

- •II. Задние ветви:

- •III. Ветви средней группы:

- •Артерии верхней конечности, аrteriae membri superioris

- •I. Ветви первого отдела:

- •II. Ветви второго отдела:

- •III. Ветви третьего отдела.

- •Артерии туловища, аrteriae trunci

- •Артерии таза, аrteriae pelvis

- •Артерии нижней конечности, аrteriae membri inferioris

- •А – задняя поверхность; б – передняя поверхность.

- •3. Венозная система, systemavenosum

- •Вены малого круга кровообращения,

- •Venae circuli sanguinis minoris

- •Вены большого круга кровообращения,

- •Venae circuli sanguinis majoris Система верхней полой вены, V. Cava superior

- •I. Синусы твердой оболочки головного мозга.

- •II. Диплоические вены костей свода черепа.

- •III. Эмиссарные вены черепа.

- •V. Вены твердой оболочки головного мозга.

- •VI. Вены головного мозга (мозговые вены).

- •VII. Вены глазницы.

- •Вены верхней конечности, venae membri superioris

- •Система нижней полой вены, V. Cava inferior

- •1. Верхние и нижние ягодичные вены, VV. Gluteae superiores et inferiores.

- •2. Запирательные вены, VV. Obturatoriae.

- •4. Подвздошно-поясничная вена, V. Iliolumbalis.

- •Вены нижней конечности, venae membri inferiori

- •2. Поверхностная вена, окружающая подвздошную кость, V. Circumfiexa iliит superficialis.

- •Система воротной вены, V. Portae

- •Особенности детского возраста

- •Венозные анастомозы

- •Кава-кавальные анастомозы

- •Порто-кавальные анастомозы

- •Кава-порто-кавальный анастомоз

- •Pис. 2.23. Схема межсистемных венозных анастомозов (схема).

- •Особенности кровообращения плода

- •4. Лимфатическая система, systemalymphoideum

- •Развитие лимфатической системы

- •Общая характеристика лимфатической системы

- •Грудной лимфатический проток, ductusthoracicus

- •Правый лимфатический проток, ductuslymphaticusdexter

- •Частная лимфология Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи

- •Лимфатические узлы и сосуды верхней конечности

- •Лимфатические сосуды и узлы грудной полости

- •Лимфатические сосуды молочной железы

- •Лимфатические узлы и сосуды пищевода

- •Лимфатические узлы и сосуды легких

- •Лимфатические узлы и сосуды сердца

- •Лимфатические сосуды и узлы диафрагмы

- •Лимфатические узлы и сосуды живота

- •Лимфатические узлы и сосуды таза

- •Лимфатические сосуды и узлы нижней конечности

- •5. Иммунная система, systemaimmunopoetica

- •Развитие иммунной системы

- •Центральные органы иммунной системы Костный мозг, medulla ossium – первичный орган иммуннопоэза

- •Вилочковая железа, thymus

- •Периферические органы иммунной системы Селезенка, lien, splen

- •Рассеянная лимфоидная ткань

- •Лимфоидные миндалины, tonsillae lymphoidea

- •III. Вопросы для итогового модульного контроля модуля II (спланхнология, эндокринная, сердечно-сосудистая и иммунная системы») пищеварительная система

- •Мочевыделительная и половая системы

- •Дыхательная и эндокринная системы

- •Артериальная система

- •Лимфатическая и иммунная системы

- •IV. Ситуационные задачи « крок-1» модуль-2 (обучающий вариант)

- •V. Рекомендуемые задания для индивидуальной работы студентов

- •1. Темы для обзоров литературы и реферативных сообщений

- •2. Ориентировочная тематика мультимедийных презентаций (учебные и демонстрационные программы)

- •3. Ориентировочный перечень анатомических музейных и учебных натуральных препаратов, моделей

- •VI. Список рекомендованной литературы

- •1. Учебники, атласы

- •2. Словари, учебно- методические пособия, практикумы

- •Содержание

- •I. Спланхнология 4

- •II. Сердечно-сосудистая система 109

- •III. Вопросы для итогового модульного контроля модуля II (спланхнология, эндокринная, сердечно-сосудистая и иммунная системы») 201

- •IV. Ситуационные задачи « крок-1» 205

- •V. Рекомендуемые задания 238

- •VI. Список рекомендованной литературы 243

Периферические органы иммунной системы Селезенка, lien, splen

Филогенез. У низших позвоночных, круглоротые появляются первые обособленные очаги кроветворения в стенке пищеварительной трубки. Основу этих очагов кроветворения составляет ретикулярная ткань, имеются синусоидные капилляры. У хрящевых и костистых рыб, наряду с очагами кроветворения в стенке пищеварительной трубки, появляются обособленные очаги кроветворения – селезенка и тимус. Селезенка костистых рыб в отличие от таковой млекопитающих состоит только из красной пульпы, в которой есть отдельные лимфоидные скопления. У земноводных происходит органное разделение миелопоэза и лимфопоэза. У пресмыкающихся и птиц четкое органное разделение миелоидной и лимфоидной ткани.

Эмбриогенез. В эмбриональном периоде селезенка закладывается из мезенхимы в начале 2-го месяца развития. Из мезенхимы образуются капсула, трабекулы, ретикулярнотканная основа, гладкомышечные клетки. Из висцерального листка спланхнотомов образуется брюшинный покров органа. В дальнейшем стволовые кроветворные клетки из стенки желточного мешка заселяют ретикулярную ткань и на 4-м месяце орган становится, наряду с печенью, центром кроветворения. К моменту рождения в селезенке миелопоэз прекращается, сохраняется и усиливается лимфоцитопоэз.

Топография.

Селезенка находится в верхнем этаже брюшной полости, проецируется на переднебоковую брюшную стенку в левой подреберной области между IX и XI ребрами по длиннику Х ребра. Она соприкасается с диафрагмой, со сводом желудка, висцеральной поверхностью ниже ворот – с левыми надпочечником и почкой, передним концом – с поперечной ободочной кишкой. В область ворот селезенки прилежит хвост поджелудочной железы.

Строение.

В селезенке различают две поверхности: диафрагмальную, facies diaphragmatica, и висцеральную, facies visceralis, два конца: задний и передний, extremitas posterior et anterior, и два края: верхний и нижний, margo superior et inferior. Диафрагмальная поверхность выпуклая, гладкая, на висцеральной – различают щелеобразные ворота, hilus lienis, через которые в селезенку входят 6-8 ветвей селезеночной артерии и покидают ее вены. В адвентиции артерий находятся вегетативные нервные сплетения. Венозная система селезенки имеет многочисленные расширения, синусы, где скапливаются эритроциты.

Брюшина покрывает селезенку со всех сторон, интраперитонеально, за исключением ворот. От ворот селезенки начинаются связки, образованные брюшиной. Связки от селезенки направляются к своду желудка, lig. gastrolienale, к диафрагме, lig. phrenicolienale, к левому изгибу толстой кишки, lig. phrenicocolicum.

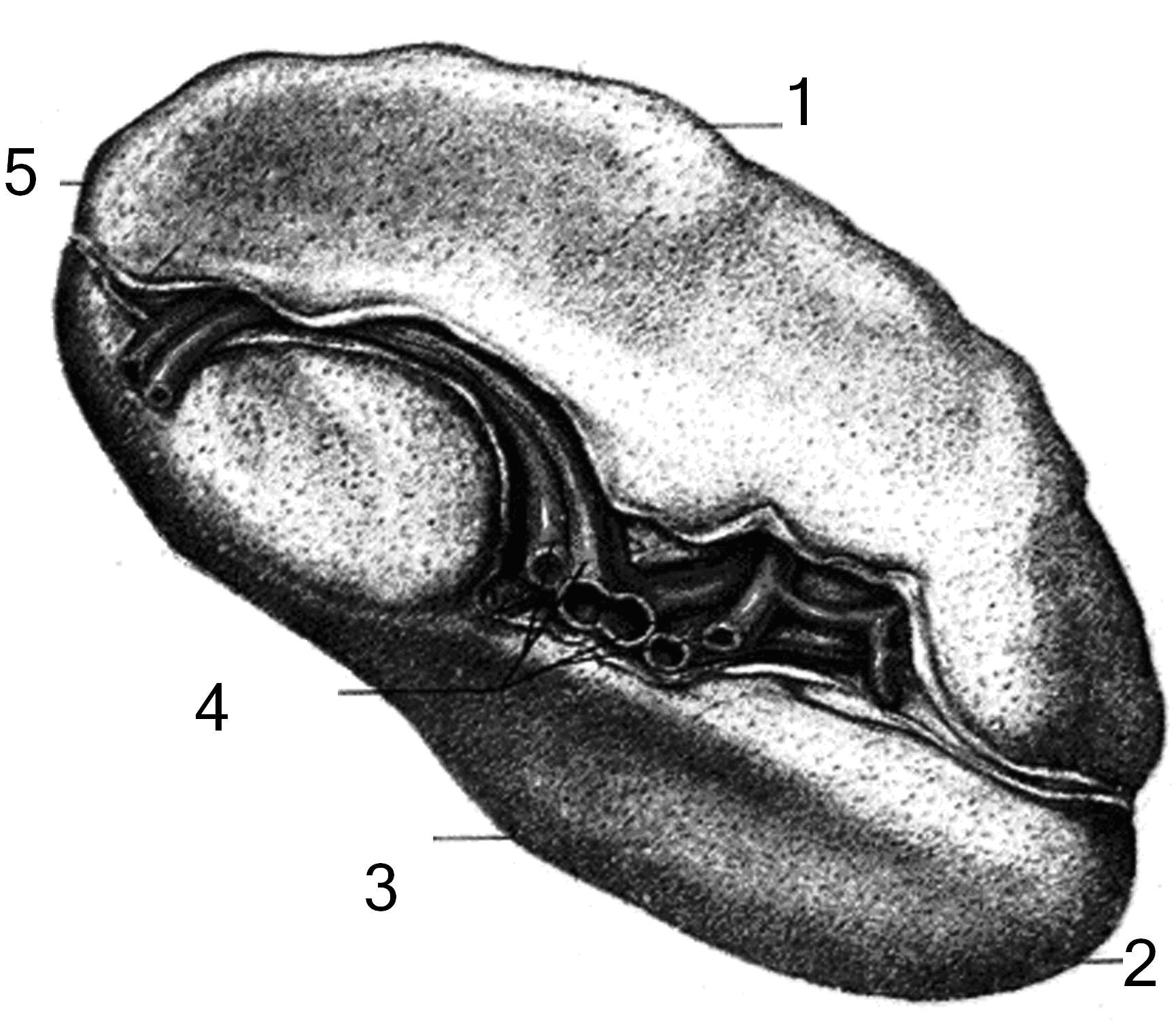

Рис. 2.37. селезенка, висцеральная поверхность:

1 – margo superior; 2 – extremitas anterior; 3 – margo inferior; 4 – hilum lienis, видны кровеносные сосуды; 5 – extremitas posterior.

Селезенка покрыта фиброзной капсулой, состоящей из коллагеновых, эластических и гладких мышечных волокон. Селезенка имеет серозную оболочку. От капсулы в направлении паренхимы отходят соединительнотканные перекладины, трабекулы, разделяющие белую и красную пульпу селезенки на отдельные участки. Белая пульпа построена из лимфатической ткани, собранной вокруг артерий в виде шаров. В белой пульпе имеются более светлые узелки лимфатической ткани, которые называются реактивными центрами и являются местами размножения лимфоцитов. Внутренняя архитектура пульпы во многом зависит от кровеносных сосудов. Селезеночная артерия разветвляется на трабекулярные артерии, являющиеся источником образования пульпарных артерий. Последние заканчиваются кисточковыми артериолами, имеющими сфинктеры. Кисточковые артерии распадаются на капилляры разного диаметра. Среди обычных капилляров встречаются синусоиды, расширенные капилляры, которые соединены с венулами. На выходе из синусоидо имеются сфинктеры. Степень наполнения селезенки кровью во многом зависит от состояния сфинктеров кисточковых артерий и венозных синусоидов. При расслаблении артериальных сфинктеров и сокращении венозных селезенка заполняется кровью. При расслаблении венозных и сокращении артериальных сфинктеров селезенка освобождается от крови. Выталкиванию крови из селезенки способствует сокращение гладких мышц капсулы и трабекул.

Функции.

Селезенка – кроветворный орган, где образуются лимфоциты. Кроме того, в ее кровеносной системе происходит разрушение старых эритроцитов, «кладбище» эритроцитов, депонирующая функция селезенки заключается в накоплении крови в сосудах, которая по мере необходимости поступает в селезеночную вену. Поэтому селезенка изменяет свою величину в зависимости от кровенаполнения. В среднем ее длина колеблется от 10 до 15 см, ширина составляет 7-9 см, толщина 4-6 см, масса около 200 г. При застое крови в воротной вене, цирроз печени, порок сердца селезенка может значительно увеличиваться и уплотняться.

Возрастные изменения. В старческом возрасте в селезенке происходит атрофия белой и красной пульпы, вследствие чего ее трабекулярный аппарат вырисовывается более четко. Количество лимфатических узелков в селезенке и размеры их центров постепенно уменьшаются. Ретикулярные волокна белой и красной пульпы грубеют и становятся более извилистыми. У лиц старческого возраста наблюдаются узловатые утолщения волокон. Количество макрофагов и лимфоцитов в пульпе уменьшается, а число зернистых лейкоцитов и тучных клеток возрастает. У детей и лиц старческого возраста в селезенке обнаруживаются гигантские многоядерные клетки — мегакариоциты. Количество железосодержащего пигмента, отражающее процесс гибели эритроцитов, с возрастом в пульпе увеличивается, но располагается он главным образом внеклеточно.

Аномалии развития

Среди аномалий развития селезёнки представляют интерес аномалии количества и локализации. Добавочные селезёнки могут симулировать опухоли органов брюшной полости и быть причиной рецидивов после спленэктомии по поводу гемолитической анемии и болезни Верльхофа.

Из аномалий развития селезёнки следует упомянуть полн ое её о тсутствие (агенезию), как правило, сочетающуюся с пороками развития сердца и сосудов.

Аномалии формы и расположения селезёнки проявляются хвостатой селезёнкой, иногда достигающей нижним полюсом малого таза, дольчатой, удвоенной и блуждающей селезёнкой.

Кровоснабжение.

К селезенке подходит одноименная, селезеночная артерия, a. lienalis, – ветвь чревного ствола, truncus coeliacus, которая делится на несколько ветвей, вступающих в орган через его ворота. Селезеночные ветви образуют 4-5 сегментарных артерий, а последние разветвляются на трабекулярные артерии. В паренхиму селезенки направляются пульпарные артерии диаметром 0,2 мм, вокруг которых располагаются лимфоидные периартериальные муфты и периартериальная зона селезеночных лимфоидных узелков. Каждая пульпарная артерия в конечном итоге делится на кисточки – артерии диаметром около 50 мкм, окруженные макрофагально-лимфоидными муфтами, эллипсоидами. Образовавшиеся при ветвлении артерий капилляры впадают в широкие селезеночные венулярные синусы, располагающиеся в красной пульпе. Венозная кровь от паренхимы селезенки оттекает по пульпарным, затем трабекулярным венам. Образующаяся в воротах органа селезеночная вена впадает в воротную вену.

Лимфатический отток.

Лимфатические сосуды селезенки направляются к поджелудочноселезеночным лимфатическим узлам, nodi lymphatici pancreaticolienales, расположенным в области ворот, по ходу селезеночной артерии, на передней и задней поверхностях головки поджелудочной железы и вдоль нижнего ее края. Выносящие лимфатические сосуды впадают в чревные, печеночные и верхние брыжеечные лимфоузлы. Далее лимфа оттекает в кишечный ствол, truncus intestinalis, а при его отсутствии непосредственно в грудной проток.

Иннервация.

Центры симпатической иннервации nuclei intermediolaterles располагаются в боковых рогах серого вещества V-X грудных сегментов спинного мозга. Отростки клеток боковых рогов, преганглионарные волокна направляются по передним корешкам спинномозговых нервов, по белым соединительным ветвям, симпатическому стволу, большим и малым внутренностным нервам в чревное сплетение. На нейроцитах его узлов преганглионарные волокна образуют синапсы; постганглионарные волокна достигают селезенки в составе одноименного сплетения, plexus lienalis, периартериальное сплетение по ходу селезеночной артерии.

Парасимпатическая иннервация селезенки отсутствует.

Афферентные волокна являются отростками чувствительных нейронов, лежащих в спинномозговых узлах.