- •Содержание

- •Раздел I. Общие основы экономической теории 2

- •Раздел II. Основы теории рыночной экономики 20

- •Раздел III. Основы теории микроэкономики 29

- •Раздел IV. Основы теории макроэкономики 74

- •Раздел V. Теория мировой экономики 115

- •Раздел I. Общие основы экономической теории

- •1.1. Экономическая теория как наука, ее предмет и метод. Функции экономической теории

- •1.2. Основные этапы развития экономической теории

- •1.3. Экономическая система общества. Собственность в экономической системе

- •1.4. Потребности и экономические блага. Производственные возможности общества

- •1.5. Факторы производства, их характеристика и взаимосвязь. Эффективность производства

- •Раздел II. Основы теории рыночной экономики

- •2.1. Рынок, его структура и инфраструктура

- •2,2. Рыночный механизм и его элементы. Характеристика цены, спроса, предложения и конкуренции

- •2.3. Переходная экономика, ее основные черты и особенности функционирования

- •Раздел III. Основы теории микроэкономики

- •3.1. Закон спроса и закон предложения. Рыночное равновесие

- •3.2. Теория потребления: полезность и потребление, поведение потребителя

- •3.3. Предпринимательство как форма хозяйствования. Виды предпринимательства

- •3.4. Издержки фирмы, их виды и пути снижения

- •3.5. Доход и прибыль фирмы, факторы роста

- •3.6. Конкуренция и ее виды. Механизм совершенной и несовершенной конкуренции

- •3.7. Рынок труда и особенности его функционирования

- •3.8. Заработная плата: сущность, формы и системы совершенствования

- •3.9. Рентные отношения. Цена земли

- •3.10. Рынок ценных бумаг

- •3.11. Государственное регулирование в переходной и рыночной экономике

- •Раздел IV. Основы теории макроэкономики

- •4.1. Национальный продукт и национальное богатство, их формы

- •4.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие

- •4.3. Совокупное потребление, совокупное сбережение и инвестиции

- •4.4. Экономический цикл и его фазы. Основные пути стабилизации экономики

- •4.5. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия

- •4.6. Занятость населения, безработица и ее виды. Политика занятости

- •4.7. Финансовая система. Госбюджет и его структура

- •4.8. Сущность и принципы налогообложения. Фискальная политика государства

- •4.9. Рынок денег: сущность и функции

- •4.10. Сущность, формы и функции кредита. Банковская система Республики Беларусь

- •4.11. Доходы населения. Социальная политика государства

- •Раздел V. Теория мировой экономики

- •5.1. Формы международных экономических связей, их развитие

- •5.2. Валютные отношения в мировой экономике: понятие, субъекты. Мировая валютная система и ее эволюция

- •5.3. Валютный курс, факторы, виды и способы его регулирования

- •Рекомендуемая литература

4.11. Доходы населения. Социальная политика государства

Доходы населения и их формы. Доходы населения - сумма денежных средств, получаемых за определенный период и предназначенных для приобретения благ и услуг для потребления. Доход выступает как доля социальной группы или отдельной личности в произведенном продукте. Чем больше продукт, тем больше доход. На величину доходов оказывают влияние и размер заработной платы, владение собственностью, динамика цен, степень насыщенности рынка товарами.Доходы населения могут существовать в двух формах: денежной и натуральной. В натуральной форме производятся некоторые выплаты из социальных фондов. Сюда же относятся продукты, произведенные в личных подсобных хозяйствах, и услуги, оказываемые домо-хозяйствами. Но проблема формирования и распределения доходов населения касается прежде всего денежных доходов.

Основными принципами формирования доходов населения являются: связь с количеством и качеством труда, с конечными результатами; эквивалентность обмена; связь с собственностью; государственная регламентация размеров минимальных доходов.

Выделяют три главных источника денежных доходов:

1) заработная плата;

2) доходы от собственности (дивиденды, проценты, рента);

3) социальные выплаты (пенсии, пособия по безработице и т.п.). Значимость этих источников для различных семей различна. У

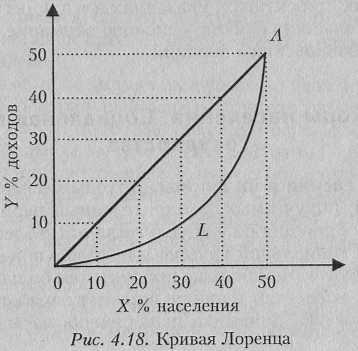

одних основным источником доходов выступает заработная плата, у других - доходы от собственности, у третьих - социальные выплаты. Дифференциация доходов, ее факторы. В уровне доходов семьи существует дифференциация. Для ее определения используется так называемая кривая Лоренца (американский статистик и экономист М. Лоренц). Если предположить абсолютное равенство в доходах (10 % населения получают 10 % всех доходов, 20 % населения - 20 % всех доходов и т. д.), то график распределения доходов будет представлен прямой 0А (рис. 4.18). В реальной жизни распределение выглядит иначе: 10 % населения получают 50 % всех доходов, 50 % населения — 20 % и т.д. В этом случае на графике мы получим кривую L, которая называется кривой Лоренца. Чем дальше кривая L расположена от прямой 0А, тем больше дифференциация доходов, тем менее равномерно распределяются они в обществе.

Кривая Лоренца составлена на основе фактического распределения доходов в США. Используя эту кривую, можно сравпить доходы различных групп населения по времени и по странам. Она показывает, насколько больше разрыв между абсолютным равенством и фактическим неравенством, т.е. неравномерно распределены доходы.

Количественно степень неравенства в распределении доходов можно вычислить с помощью коэффициента Джини, выведенного итальянским статистиком К. Джини. Этот коэффициент позволяет выявить динамику дифференциации населения. Чем выше величина коэффициента, тем выше неравенство в распределении доходов. Для оценки дифференциации доходов широко используется децильный коэффициент. Он выражает соотношение между средними доходами 10 % наиболее высокооплачиваемых и наименее обеспеченных граждан. Мировая практика показывает, что предельно критическое соотношение - 10 % самых богатых и 10 % самых бедных групп населения - не должно превышать соотношения 10:1. В России это отношение в 90-х гг. XX века составляло 15:1, т.е. на пять пунктов выше мирового стандарта. На долю 10 % бедных приходилось 2,0 % дохода, на долю 10 % богатых - 30 % совокупного дохода.

В пределах домохозяйств также существует большое неравенство доходов. Некоторые домохозяйства дополнительно к заработной плате владеют акциями корпораций, что обеспечивает им дивиденды. Часть домохозяйств имеет облигации и сберегательные счета, приносящие проценты. Вообще домохозяйства имеют две возможности распорядиться "своими доходами после уплаты налогов - направить их на потребление или па сбережение, которые варьируются в прямой зависимости от размера дохода.

Основными факторами, формирующими дифференциацию доходов, являются:

1) принадлежность к определенному классу или социальной прослойке общества (рабочие, колхозники, интеллигенция);

2) социально-профессиональное положение работников (рабочие, специалисты, лица, занятые физическим или умственным трудом);

3) социально-расселенческие признаки (жители города, села, территориальных и национальных общностей);

4) демографические (пол, возраст, семейное положение, трудовая занятость).

С переходом к рынку углубляется дифференциация доходов. Появляются представители новых социальных слоев — кооператоры, предприниматели, мелкие хозяева, наемные работники, менеджеры, технократы. Возродились понятия "имущие" и "неимущие", "бедные" и "богатые", легализованы категории "сверхдоходы", "безработные".

На дифференциацию доходов в рыночной экономике влияют соотношение спроса и предложения товаров, усиление криминогенныхфакторов (хищения, спекуляция, взяточничество, незаконная производственная деятельность).

Рынок оказывает влияние па дифференциацию доходов через систему цен благодаря их разнообразию. В рыночных условиях сочетаются свободные, договорные, лимитные, контрактные, коммерческие и другие разновидности цен.

Доходы и уровень жизни населения. Различают номинальные, реальные и располагаемые доходы. Номинальные доходы - сумма денежных доходов, получаемая населением (Ni).

Реальные доходы - стоимость реально потребляемых населением благ или количество товаров и услуг, которое можно купить па номинальный (денежный) доход в течение определенного периода (Ri).

Располагаемый доход (Di) — доход, который может быть использован на личное потребление и личное сбережение. Он меньше номинального дохода на сумму налогов и обязательных платежей.

В области политики доходов существуют социальный подход и рыночный подход.

Социальный подход исходит из того, что общество должно гарантировать каждому гражданину доходы, не позволяющие ему опуститься ниже "черты бедности". Существуют несколько подходов к оценке проблемы бедности: определяются потребности, необходимые для сохранения жизни; учитываются не только физические, но и социально-культурные потребности, порождаемые конкретными условиями развития данного общества; определяется минимум физических и общественных потребностей; используются опросы населения. К бедным или малообеспеченным относят те группы населения, доходы которых по не зависящим от них причинам ниже установленных в обществе границ прожиточного минимума. В некоторых странах "порог бедности" составляет 40-60 % от уровня среднего дохода взрослого человека. По мировым стандартам доля населения, находящегося на уровне прожиточного минимума, не должна превышать 10 %. К малообеспеченным принадлежат такие социально уязвимые слои населения, как молодежь, женщины, имеющие детей, пенсионеры, лица, занятые на низкооплачиваемой работе или работающие неполный рабочий день. Экономические, правовые и организационные меры государства в отношении этих категорий граждан, особенно находящихся за чертой бедности, направлены на обеспечение их прожиточного минимума.

Западные специалисты высказывают различные точки зрения по поводу мер борьбы с бедностью. Одни полагают, что программы по борьбе с бедностью следует расширять; другие полагают, что их необходимо сокращать, ибо подобные программы носят дестимулирующий эффект и усиливают напряженность государственного бюджета. В этом отношении важное значение имеет хорошо налаженная система поддержания уровня доходов.

В Республике Беларусь проводится большая работа по созданию адресной системы социальной защиты: упорядочение льгот, надбавок, доплат, выплачиваемых за счет средств предприятий и организаций; уточнение стоимости "потребительской корзины" с учетом динамики цен, реформы оплаты труда, регулярный пересмотр минимальной заработной платы, совершенствование оплаты труда, определение критериев отнесения граждан к малоимущим группам населения, разработки механизма выявления учета малоимущих граждан, находящихся по объективным причинам за чертой бедности и т.д.

Рыночный подход к политике доходов основывается на том, что задачей государства является не гарантирование какого-либо уровня доходов граждан, а создание им условий для повышения доходов за счет собственной экономической активности.

Социальный подход опирается на принцип социальной справедливости, а рыночный подход — на экономическую рациональность (поскольку гарантирование доходов снижает экономическую активность людей, что приводит к потерям для всего населения).

Первый подход больше характерен для стран Западной Европы, второй - для США. Трудно отдать предпочтение какому-либо из названных подходов. Целесообразно их сочетать, сочетать социальное спокойствие с устойчивым экономическим ростом.

Величина доходов и их распределение по группам населения определяют уровень жизни.

Уровень жизни - это обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами и степень удовлетворения потребностей членов общества. Эта степень выражается системой количественных и качественных показателей.

Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН, включает широкий круг характеристик условий жизни, среди которых выделяют 12 групп показателей:

1) рождаемость, смертность и другие демографические характеристики населения;

2) санитарно-гигиенические условия жизни;

3) потребление продовольственных товаров;

4) жилищные условия;

5) образование и культура;

6) условия труда и занятость;

7) доходы и расходы населения;

8) стоимость жизни и потребительские цены;

9) транспортные средства;

10) организация отдыха;

11) социальное обеспечение;

12) свобода человека.

В переходный период к рыночной экономике для приведения в соответствие относительно фиксированных доходов, повышениястоимости жизни проводится индексация, компенсация и адаптация.

Индексация — это корректировка доходов населения исходя из

роста цен на товары и услуги и снижения товарного обеспечения

денег.

Компенсация означает возмещение населению части дополнительных расходов, вызванных повышением цен па группы товаров, пользующихся массовым спросом.

Адаптация - это повышение фиксированных выплат (пенсий, пособий, стипендий, минимума заработной платы) по мере роста стоимости жизни.

Социальная политика государства. Социальная политика - государственная политика, направленная па изменение уровня и качества жизни населения.

В социальной политике выражаются конечные цели и результаты экономического роста. Целью социальной политики является поощрение всех форм деловой активности, прежде всего трудовой и предпринимательской. Что касается результатов социальной политики, то по мере экономического роста создаются благоприятные социальные условия для граждан, происходит рост их благосостояния, создаются стимулы к эффективной экономической деятельности. В то же время чем выше достигнутая ступень экономического развития, тем выше требования к людям, обеспечивающим экономический рост, их знаниям, культуре, физическому и нравственному развитию.

Показателями результативности социальной политики являются уровень и качество жизни. Уровень жизни - совокупность показателей, характеризующих обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами и степень удовлетворения людей этими благами. Качество жизни - более сложный показатель. Он включает в себя помимо уровня жизни такие показатели, как условия и безопасность труда, культурный уровень населения, его физическое развитие и т.д. Оценки и уровня, и качества жизни изменяются во времени и пространстве: тот уровень, который 30-40 лет назад считался высоким, сегодня может быть отнесен к "черте бедности", а тот уровень, который считается высоким для одних стран, неприемлем для других.

Социальная политика осуществляется на разных уровнях:

- социальная политика фирмы (корпорации) в отношении своего персонала;

- региональная социальная политика, общегосударственная социальная политика,

- межгосударственная социальная политика (речь идет о решении глобальных экономических проблем, преодолении социально-экономической отсталости групп стран).

Возможности решения задач социальной политики определяются ресурсами, которые может направить государство на их реализацию. В свою очередь, ресурсная база зависит от общего уровня экономического развития страны.

Социальная политика направлена: па реализацию программ занятости, на оказание помощи малоимущим слоям и многодетным семьям; на обеспечение устойчивого снабжения населения всеми видами продовольствия; на развитие сферы образования, медицинского обслуживания, социального страхования и культуры; на регулирование доходов и обеспечение социальной защиты. Некоторые экономисты выделяют следующие три направления социальной политики: обеспечение государством регулирования занятости населения; поддержка беднейших слоев населения и формировацие системы социальной защиты; регулирование доходов населения посредством системы налогообложения и распределения изъятых средств в форме льгот и различных пособий для неимущих слоев населения.

Важным направлением социальной политики государства является формирование и распределение доходов населения. Оно осуществляется следующими способами:

— проведение соответствующей фискальной политики, взимание налогов с прибыли и личных доходов;

— осуществление трансфертных платежей наименее социально защищенным слоям населения (пенсионеры, безработные, многодетные семьи с низкими доходами и т.д.);

— установление предельных цен па товары первой необходимости, а также минимальных ставок заработной платы;

— субсидирование некоторых жизненно важных отраслей экономики (например, сельского хозяйства), что позволяет поддерживать определенный жизненный уровень населения;

— обеспечение социальной справедливости в распределении доходов.