- •И. Л. Кирина, д. С. Герасимов, а. С. Ставышенко

- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1. Теоретическиеосновы исследования экономикии управлениякачеством

- •1.1. Дефиниции понятия «качество»

- •1.1.1. Качество как экономическая категория

- •1.1.2. Количественная оценка показателей качества

- •1.1.3. Статистические методы и инструменты оценки качества

- •Определяющих качество продукции:

- •Основных дефектов деталей, вызывающих брак

- •1.2. Системный и процессный подходы к управлению качеством

- •1.2.1. Общие понятия

- •1.2.2. Отечественный опыт по разработке и применению систем

- •Система бездефектного изготовления продукции

- •Система бездефектного труда

- •Система качество, надежность, ресурс с первых изделий

- •Система научной организации труда по увеличению моторесурса

- •Комплексные системы управления качеством продукции

- •Комплексная система управления качеством продукции и эффективного использования ресурсов

- •1.2.3. Зарубежный опыт по разработке и применению систем

- •1.2.3.1. Зарубежные модели систем качества

- •1.2.3.2. Всеобщее управление качеством - tqm

- •Часть 1 касается «мягких», а часть 2 –«жестких» элементов tqm. Определение менеджмента всеобщего качества

- •Удовлетворение технических требований

- •Модель всеобщего руководства качеством

- •Элементы модели tqm

- •1.2.3.3. Системы менеджмента качества по модели исо9001

- •Системы менеджмента качества по модели исо9001

- •Использование принципов менеджмента качества

- •Основанная на процессном подходе

- •Модель совершенствования, разработанная Европейским фондом управления качеством (efqm ExcellenceModel)

- •Структура модели совершенствования efqm

- •Вопросы для обсуждения:

- •Глава 2. Экономическое обеспечение качества

- •2.1. Классификация затрат на качество

- •Новой и усовершенствованной продукции

- •2.2. Методы анализа затрат на качество

- •Вопросы для обсуждения:

- •Глава 3. Стандартизация как инструмент повышения качества и её экономическая эффективность

- •3.1. Стандартизация в системе экономики качества

- •3.2. Методы расчета экономической эффективности

- •Прогнозирование себестоимости методом удельных показателей

- •Прогнозирование себестоимости методом балльных оценок

- •Определение уровня себестоимости изделия методом экспоненциального сглаживания

- •Методы расчета экономической эффективности стандартизации продукции

- •Стадия проектирования

- •Стадия изготовления

- •Экономическая эффективность повышения надежности

- •Экономическая эффективность повышения производительности

- •3.3. Прочие источники экономической эффективности

- •3.4. Особенности расчета экономической эффективности

- •3.5. Особенности расчета экономической эффективности

- •3.6. Экономическая эффективность общетехнических

- •Единая система конструкторской документации (ескд)

- •Единые системы технологической документации (естд)

- •Система автоматизированного проектирования (сапр)

- •Единая система технологической подготовки производства (естпп)

- •Единая система допусков и посадок.

- •Система стандартов безопасности труда (ссбт)

- •Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов

- •3.7. Экономическая эффективность международной стандартизации

- •3.8. Порядок и методика проведения экономической экспертизы

- •Пример расчета экономической эффективности внедрения государственного стандарта «Машины для внесения минеральных удобрений. Общие технические требования»

- •Пример расчета экономической эффективности разработки и внедрения пкс «Средства электротермометрии»

- •Вопросы для обсуждения:

- •Глава 4. Управление качеством средствами стандартизации

- •4.1. Координация и планирование работ по стандартизации

- •4.2. Нормирование работ по стандартизации

- •4.2.1. Основные принципы построения нормативно-справочной базы

- •4.2.2. Действующие методы определения трудоемкости, затрат

- •Метод определения затрат на основе фактических затрат на разработку стандарта минимальной сложности

- •Метод определения затрат на основе фактических расходов на разработку аналогичного стандарта

- •Метод определения затрат на основе фактической трудоемкости аналогичного стандарта

- •Метод определения затрат на основе среднегодовых затрат на одного среднесписочного работника

- •Методика нормирования продолжительности и затрат на разработку стандартов

- •Сетевое планирование и управление

- •Параметры сетевой модели

- •Резерв времени путей и работ

- •Зависимый резерв времени работы r3(I,j)

- •Независимый резерв времени работы Rн(I,j)

- •Свободный резерв времени работы (Rcij)

- •Анализ и оптимизация сетевой модели

- •Графический метод оптимизации сетевой модели — "время-затраты"

- •Перечень документов

- •Перечень документов

- •Методика определения затрат на проведение экспертизы проектов стандартов и технических условий в системе Росстандарта России

- •Методика определения затрат на внедрение стандартов

- •Действующие нормативы эффективности применения стандартных решений

- •Пример расчета экономической эффективности внедрения результатов стандартизации по сапр

- •Пример расчета затрат на экспертизу1

- •Пример расчета экономической эффективности внедрения результатов стандартизации по сапр

- •Вопросы для обсуждения

- •Глоссарий

- •Список литературы

- •Экономика качества

Экономическая эффективность повышения производительности

Увеличение производительности оборудования, как указывалось выше, может быть следствием повышения надежности техники, но может появляться и как самостоятельный источник экономической эффективности не связанный с надежностью (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Факторы роста производительности

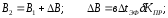

Расчет роста производительности по выделенным четырем элементам определяется при помощи коэффициента учета роста производительности, который может быть представлен в виде:

(3.68)

(3.68)

где В1 и В2 — паспортная (часовая) производительность изделия до и после внедрения стандарта; в1,в2 — часовая производительность оборудования; δ1 и δ2 — коэффициент загрузки изделия по времени до и после стандартизации; Ф1 и Ф2 — эффективный фонд времени изделия до и после стандартизации; КПР1 и KПР2 — коэффициент использования паспортной (максимальной) производительности изделия до и после стандартизации.

Вклад каждого фактора в общий рост производительности техники может быть определен отдельно.

1. Повышение надежности, сокращение внеплановых простоев:

(3.69а,

б)

(3.69а,

б)

(3.69в)

(3.69в)

где В1 — базовая производительность; В2 — повышенная производительность за счет увеличения надежности; в — часовая производительность по паспорту;

(3.70)

(3.70)

где ΔtЭФ — увеличение времени работы оборудования за счет сокращения внеплановых простоев.

2. Совершенствование организации и обслуживания рабочих мест:

(3.71)

(3.71)

где ΔtЭФ — увеличение времени работы оборудования за счет улучшения организации и обслуживания рабочих мест.

3. Применение более эффективных материалов.

Источники повышения производительности: улучшение показателей надежности; улучшение некоторых других технических характеристик при том же уровне надежности, что и базовый, или меньшем. Тогда

(3.72)

(3.72)

4. Изменение конструкции может быть сведено: к повышению надежности; к изменению технологических показателей работы оборудования. Тогда

(3.73)

(3.73)

Расчет экономической эффективности роста производительности техники производится по формуле:

(3.74)

(3.74)

где C1 и С2— себестоимость единицы продукции до и после внедрения стандарта;

К1и К2 — удельные капитальные вложения и после внедрения стандарта;

В1и В2— годовой объем выпуска продукции (или выполненной работы) с помощью оцениваемого изделия до и после стандартизации; И1 и И2—годовые эксплуатационные издержки изделия до и после стандартизации;

и

и

—

сопутствующие капитальные затраты

потребителя до и после внедрения

стандарта;Р2—

норма отчисленная на реновацию; ЕН—

нормативный коэффициент экономической

эффективности; А2

—

годовой выпуск продукции после внедрения

стандарта.

—

сопутствующие капитальные затраты

потребителя до и после внедрения

стандарта;Р2—

норма отчисленная на реновацию; ЕН—

нормативный коэффициент экономической

эффективности; А2

—

годовой выпуск продукции после внедрения

стандарта.

3.3. Прочие источники экономической эффективности

Повышение надежности и производительности значимыми источниками экономической эффективности в сфере эксплуатации изделий. Однако следует, выделить ещё ряд других, вносящих свой вклад в повышение эффективности производства и проявляющихся как следствие проведения работ по стандартизации.

Во-первых, это снижение сопутствующих капитальных затрат.

Сопутствующие капитальные затраты потребителя (без учета стоимости оцениваемого изделия) определяются в расчете на объем продукции (работы), производимой стандартизуемым изделием.

Экономический эффект определяется по формуле:

(3.75)

(3.75)

где

и

и — удельные сопутствующие капитальные

затраты потребителя до и после

стандартизации;ЕН

—

нормативный коэффициент экономической

эффективности;

— удельные сопутствующие капитальные

затраты потребителя до и после

стандартизации;ЕН

—

нормативный коэффициент экономической

эффективности;

—

коэффициент учета роста производительности;Р2

— доля отчислений от балансовой стоимости

на полное восстановление (реновацию)

стандартизуемого изделия; А2

— годовой выпуск стандартизуемого

изделия; ΔК

— затраты на разработку и внедрение

стандарта.

—

коэффициент учета роста производительности;Р2

— доля отчислений от балансовой стоимости

на полное восстановление (реновацию)

стандартизуемого изделия; А2

— годовой выпуск стандартизуемого

изделия; ΔК

— затраты на разработку и внедрение

стандарта.

Во-вторых, это экономия эксплуатационных материалов. Экономический эффект от снижения затрат на материалы рассчитывается по формуле:

(3.76)

(3.76)

где и

и —

стоимостьi-го

вида эксплуатационного материала,

необходимого для нормальной работы

машины до и после стандартизации;

—

стоимостьi-го

вида эксплуатационного материала,

необходимого для нормальной работы

машины до и после стандартизации;

и

и —

количество эксплуатационного материалаi-гo

вида, необходимого для нормальной работы

машины в год до и после стандартизации;

l—

общее число эксплуатационных материалов,

по которым произошло изменение стоимости

и (или) количества; Р2—

доля отчислений от балансовой стоимости

на полное восстановление (реновацию)

машин после стандартизации; ЕН

—

нормативный коэффициент экономической

эффективности; А2—

годовой выпуск продукции после

стандартизации; ΔК

—

затраты на разработку и внедрение

стандарта.

—

количество эксплуатационного материалаi-гo

вида, необходимого для нормальной работы

машины в год до и после стандартизации;

l—

общее число эксплуатационных материалов,

по которым произошло изменение стоимости

и (или) количества; Р2—

доля отчислений от балансовой стоимости

на полное восстановление (реновацию)

машин после стандартизации; ЕН

—

нормативный коэффициент экономической

эффективности; А2—

годовой выпуск продукции после

стандартизации; ΔК

—

затраты на разработку и внедрение

стандарта.

При определении количества эксплуатационного материала i-го вида необходимо пересчитывать его на объем работы, выполняемой стандартизуемой машиной.

В-третьих, экономический эффект образуется за счет снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт, который рассчитывается по формуле:

(3.77)

(3.77)

где n1iи n2i— число ремонтов и обслуживаний i-го вида в год до и после стандартизации; t1iи t2i — трудоемкость ремонтов и обслуживаний i-го вида до и после стандартизации; Ч1С и Ч2С — часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием машин до и после стандартизации (зависит от сложности ремонта); k — количество видов ремонта и обслуживания; Clз. чjи C2з.чj — стоимость запасных частей j-го вида, необходимых для ремонта и обслуживания до и после стандартизации; m1jи m2j — число запасных частей j-го вида, необходимых для ремонта и обслуживания до и после стандартизации; q — количество видов запасных частей для ремонта и обслуживания; Р2 — доля отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление (реновацию) машины после стандартизации; А2— годовой выпуск продукции после стандартизации; ΔК — дополнительные единовременные затраты на разработку и внедрение стандарта.

Последние два источника экономической эффективности наиболее ярко проявляются и имеют максимальное значение в эксплуатации изделий, не являющихся средствами труда. Важным источником эффективности они являются для бытовой техники, радио- и телевизионной аппаратуры и прочих изделий, в том числе и товаров народного потребления.