- •Практическое судовождение

- •Введение

- •Краткий исторический очерк

- •Навигация

- •1.1.1. Форма и размеры Земли

- •1.1.2. Географические координаты и их разности

- •1.1.4. Измерение глубины моря. Лоты

- •1.1.5. Дальность видимости огней на море

- •1.1.6. Системы деления горизонта

- •1.1.7. Направления на море

- •1.1.8. Магнитные меридиан и склонение

- •1.1.9. Компасы. Компасный меридиан. Девиация

- •1.1.10. Перевод и исправление румбов (направлений)

- •1.1.11. Определение поправки компаса

- •1.2. Счисление пути судна

- •1.2.1. Назначение и виды счисления. Основные задачи,

- •1.2.2. Учет ветра

- •1.2.3. Учет течения

- •1.2.4. Учет циркуляции

- •1.2.5. Аналитическое счисление

- •1.2.6. Точность счисления

- •1.3. Определение места судна

- •1.3.1. Основы определения места судна и оценка точности

- •1.3.2. Визуальные определения

- •1.3.3. Определение места по радионавигационным системам (рнс)

- •1.3.4. Радиолокационные определения места судна

- •2. Помехи от аэрозолей

- •1.3.5. Спутниковые навигационные системы (снс)

- •1.4. Плавание при особых условиях

- •1.4.1. Плавание в стесненных водах

- •1.4.2. Плавание в морях с приливами.

- •1.4.3. Плавание в условиях шторма

- •1.4.4. Плавание по Дуге Большого Круга.

- •2. Морская лоция

- •2.1. Навигационно-географическая терминология и сно

- •2.1.1. Подразделения Мирового океана

- •2.1.2. Рельеф морского дна

- •2.1.3. Берег. Порт

- •2.1.4. Средства навигационного оборудования (сно)

- •Система ограждения навигационных опасностей плавучими предостерегательными знаками мамс

- •2.2. Картографические проекции и морские карты

- •2.2.1. Картографические проекции. Масштабы

- •2.2.2. Локсодромия. Ортодромия

- •2.2.3. Классификация картографических проекций

- •2.2.4. Меркаторская проекция

- •2.2.5. Классификация морских карт

- •2.2.6. Чтение мнк

- •2.2.8. Подъем и корректура карт

- •2.2.9. Навигационные пособия

- •2.3. Навигационная проработка перехода

- •2.3.1. Подбор карт, руководств и пособий, их корректура

- •2.3.2. Гидрометеорологические условия

- •2.3.3. Навигационно-гидрографические условия

- •2.3.4. Сведения о портах

- •2.3.5. Выбор пути судна

- •2.3.6. Предварительная прокладка

- •2.3.7. Естественная освещенность

- •2.3.8. Приливные явления

- •2.3.9. Составление табличного плана перехода

- •3. Мореходная астрономия

- •3.1. Небесная сфера

- •3.2. Видимое суточное движение светил

- •Азимут истинного восхода и захода светил

- •3.3. Видимое годовое движение Солнца

- •3.4. Видимое движение Луны и Планет

- •3.5. Измерение времени

- •3.6. Морские астрономические ежегодники

- •3.7. Звездное небо и звездный глобус. Основные созвездия и навигационные звезды

- •3.8. Измерение и исправление высот светил

- •3.9. Определение полправки компаса

- •3.10. Определение места судна методом высотных линий положения

- •3.11. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца

- •3.12. Частные и аварийные способы определения координат

- •4. Навигационная гидрометеорология

- •4.1. Метеорология

- •4.1.1. Атмосфера

- •4.1.2. Метеорологические элементы

- •Осадки, образующиеся на поверхности Земли и земных предметов

- •4.1.3. Циклоны умеренных широт

- •4.1.4. Тропические циклоны

- •4.1.5. Факсимильные карты и метеобюллетени

- •4.2. Океанография

- •4.2.1. Морская вода

- •4.2.2. Ветровое волнение

- •Наблюдения над волнением с судна

- •4.2.3. Течения

- •Балтийское море

- •Северное море и проливы

- •Средиземное море и Гибралтарский пролив

- •Черное море, проливы и другие моря

- •Понятие о статической теории приливов

- •Суточные неравенства

- •Полумесячное фазовое неравенство

- •Параллактическое неравенство

- •Явление прилива на реках и в устьях рек

- •4.2.5. Некоторые природные явления

- •Большие волны в бухте

- •Падающие ветры

- •Заключение

3.11. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца

Обоснование метода. Для получения обсервованного места судна необходимо нанести на карту не менее двух линий положения. Однако в светлое время суток штурман чаще всего имеет возможность наблюдать одновременно только одно светило – Солнце. По этой причине для получения обсервации приходится пользоваться методом его разновременных наблюдений. Промежуток времени между двумя наблюдениями определяется необходимостью изменения азимута светила на 40-60. При различных условиях этот промежуток составляет от нескольких минут до 3-4 ч.

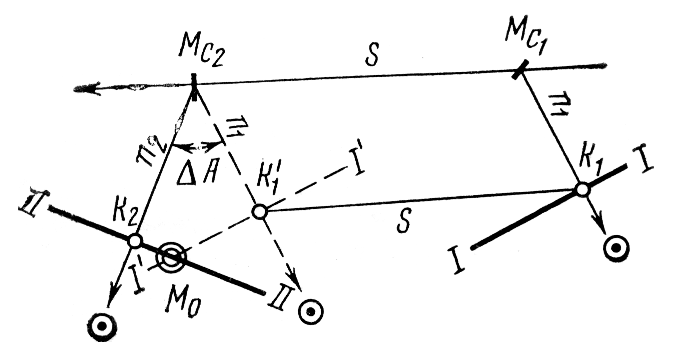

Предположим, что в момент первых наблюдений счислимое место судна находилось в точке Мс1. Его обсервованное место в этот же момент должно располагаться на линии положения II, элементы которой Ас1и n1были получены по координатам Мс1. Через некоторое время, совершив плавание S, на судне провели вторые наблюдения Солнца и получили линию положения IIII. Элементы этой линии Ас2и n2были рассчитаны по координатам второй счислимой точки Мс2. Можно утверждать, что в момент вторых наблюдений обсервованное место судна располагалось в одной из точек линии IIII (рис. 3.26.).

Рис. 3.26.

Предположим теперь, что при плавании судна в промежутке времени между двумя наблюдениями не было допущено никаких ошибок счисления. Перенесем линию положения II по направлению пути судна на величину плавания S. Очевидно, что в момент вторых наблюдений обсервованное место, при условии точного счисления, должно находиться где-то на этой перенесенной линии II. Но так как в этот же момент судно находится на линии положения IIII, то точка Мона пересечении линий IIи IIII и явится его обсервованным (фактически счислимо-обсервованным) местом.

Перенос линии положения II можно производить от любой произвольной взятой на ней точки. Например, как показано на рис. 3.26, точка К1смещена по пути и плаванию в точку К1, через которую и проведена линия II, параллельная линии II. Так как отрезки Мс2К1и Мс1К1равны и параллельны, то точку К1можно получить, проложив элементы первой линии Ас1и n1непосредственно из второго счислимого места Мс2. Это обстоятельство позволяет производить прокладку обеих разновременных линий положения из одной точки Мс2и получать обсервованное место, не делая прокладки линии II из первой счислимой точки.

В реальных условиях на точность перенесенной первой линии положения IIбудут оказывать влияние не только случайные и систематические ошибки в переносе n1, но и ошибки в счислении за время между наблюдениями. Величина этой ошибки, которая войдет в полученную обсервацию, будет тем меньше, чем меньше промежуток времени между наблюдениями.

Минимальная величина промежутка времени, необходимого для изменения азимута Солнца на угол в 40-60, определяется скоростью изменения азимута светила. В свою очередь, это скорость зависит от широты, в которой происходит плавание судна, склонения Солнца и времени суток, т.е. времени проведения наблюдений.

В средних широтах первые наблюдения удобно проводить не раньше чем за 2-3 ч до кульминации Солнца. Для упрощения вычислений одну из высот берут в момент кульминации ("утро-полдень", или "полдень-вечер").

Пример. 5/Х. с1= 5748 N ис1= 2408Е, следуя ИК = 285со скоростью 12 узлов, около Тс= 13ч09м, ол1= 86,8, измерили меридиональную высоту Солнца ос= 2711,8 к S, i1 + s1= -1,5, е = 7,3 м.

Не меняя курса, около Тс= 15ч45м, ол2=117,9,с2= 5756,0 N,с2= 2311,4 Е, произвели измерение серии высот Солнца и заметили соответствующие моменты по хронометру: ср. ос= 2013,3, ср. Тх= 12ч43м24с, u2= +1м23с, i2+ s2= -1,4, е = 7,3 м.

Определить о,о, С.

Решение:

1) Полдень Вечер

ос= 2711,8 S ос= 20133

i1 + s1 = -1,5 i2 + s2 = -1,4

H = 2710,3 S h = 2011,9

h = +9,5 h = +8,8

H = 2719,8 S ho = 2020,7

hc= 2025,6

n = -4,9

A = 220,1

Полдень

Тс= 13ч09м 5/Х Тх= 12ч43м24с

№ = -3 u2= +1 23

Тгр10ч09м 5/Х Тгр2= 12ч44м47с

Z= 6240,2

N

Z= 6240,2

N

= 4 49,2 S tгр= 254,3

tгр= 11 11,9

tгр= 11 11,9

o= 5751,0

N

o= 5751,0

N

c1= 57 48,0 N tгр= 1406,2

с2= +23 11,4 Е

с2= +23 11,4 Е

= +3,0 к N

= +3,0 к N

t= 3717,6 W

= 451,7 S

4) После графических построений (рис. 3.27.) получили:

с2= 5756,0 Nc2= 2311,4 Е

= +3,0 N = +7,7 Е C505,1

o= 5759,0

No=

2319,1

Е 5/X в Тс= 15ч45м

o= 5759,0

No=

2319,1

Е 5/X в Тс= 15ч45м

Рис. 3.27.