- •Практическое судовождение

- •Введение

- •Краткий исторический очерк

- •Навигация

- •1.1.1. Форма и размеры Земли

- •1.1.2. Географические координаты и их разности

- •1.1.4. Измерение глубины моря. Лоты

- •1.1.5. Дальность видимости огней на море

- •1.1.6. Системы деления горизонта

- •1.1.7. Направления на море

- •1.1.8. Магнитные меридиан и склонение

- •1.1.9. Компасы. Компасный меридиан. Девиация

- •1.1.10. Перевод и исправление румбов (направлений)

- •1.1.11. Определение поправки компаса

- •1.2. Счисление пути судна

- •1.2.1. Назначение и виды счисления. Основные задачи,

- •1.2.2. Учет ветра

- •1.2.3. Учет течения

- •1.2.4. Учет циркуляции

- •1.2.5. Аналитическое счисление

- •1.2.6. Точность счисления

- •1.3. Определение места судна

- •1.3.1. Основы определения места судна и оценка точности

- •1.3.2. Визуальные определения

- •1.3.3. Определение места по радионавигационным системам (рнс)

- •1.3.4. Радиолокационные определения места судна

- •2. Помехи от аэрозолей

- •1.3.5. Спутниковые навигационные системы (снс)

- •1.4. Плавание при особых условиях

- •1.4.1. Плавание в стесненных водах

- •1.4.2. Плавание в морях с приливами.

- •1.4.3. Плавание в условиях шторма

- •1.4.4. Плавание по Дуге Большого Круга.

- •2. Морская лоция

- •2.1. Навигационно-географическая терминология и сно

- •2.1.1. Подразделения Мирового океана

- •2.1.2. Рельеф морского дна

- •2.1.3. Берег. Порт

- •2.1.4. Средства навигационного оборудования (сно)

- •Система ограждения навигационных опасностей плавучими предостерегательными знаками мамс

- •2.2. Картографические проекции и морские карты

- •2.2.1. Картографические проекции. Масштабы

- •2.2.2. Локсодромия. Ортодромия

- •2.2.3. Классификация картографических проекций

- •2.2.4. Меркаторская проекция

- •2.2.5. Классификация морских карт

- •2.2.6. Чтение мнк

- •2.2.8. Подъем и корректура карт

- •2.2.9. Навигационные пособия

- •2.3. Навигационная проработка перехода

- •2.3.1. Подбор карт, руководств и пособий, их корректура

- •2.3.2. Гидрометеорологические условия

- •2.3.3. Навигационно-гидрографические условия

- •2.3.4. Сведения о портах

- •2.3.5. Выбор пути судна

- •2.3.6. Предварительная прокладка

- •2.3.7. Естественная освещенность

- •2.3.8. Приливные явления

- •2.3.9. Составление табличного плана перехода

- •3. Мореходная астрономия

- •3.1. Небесная сфера

- •3.2. Видимое суточное движение светил

- •Азимут истинного восхода и захода светил

- •3.3. Видимое годовое движение Солнца

- •3.4. Видимое движение Луны и Планет

- •3.5. Измерение времени

- •3.6. Морские астрономические ежегодники

- •3.7. Звездное небо и звездный глобус. Основные созвездия и навигационные звезды

- •3.8. Измерение и исправление высот светил

- •3.9. Определение полправки компаса

- •3.10. Определение места судна методом высотных линий положения

- •3.11. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца

- •3.12. Частные и аварийные способы определения координат

- •4. Навигационная гидрометеорология

- •4.1. Метеорология

- •4.1.1. Атмосфера

- •4.1.2. Метеорологические элементы

- •Осадки, образующиеся на поверхности Земли и земных предметов

- •4.1.3. Циклоны умеренных широт

- •4.1.4. Тропические циклоны

- •4.1.5. Факсимильные карты и метеобюллетени

- •4.2. Океанография

- •4.2.1. Морская вода

- •4.2.2. Ветровое волнение

- •Наблюдения над волнением с судна

- •4.2.3. Течения

- •Балтийское море

- •Северное море и проливы

- •Средиземное море и Гибралтарский пролив

- •Черное море, проливы и другие моря

- •Понятие о статической теории приливов

- •Суточные неравенства

- •Полумесячное фазовое неравенство

- •Параллактическое неравенство

- •Явление прилива на реках и в устьях рек

- •4.2.5. Некоторые природные явления

- •Большие волны в бухте

- •Падающие ветры

- •Заключение

1.2.4. Учет циркуляции

Циркуляцией называют траекторию движения центра масс судна при постоянной кладке руля.

Для учета при прокладке циркуляцию судов малого и среднего тоннажа принимают дугой окружности с радиусом Rц(половина тактического диаметра) и времени t180поворота на 180. Эти характеристики поворотливости определяют из натурных наблюдений обычно при двух кладках руля: полборта - 15и на борт - 35для судна в грузу и порожнем.

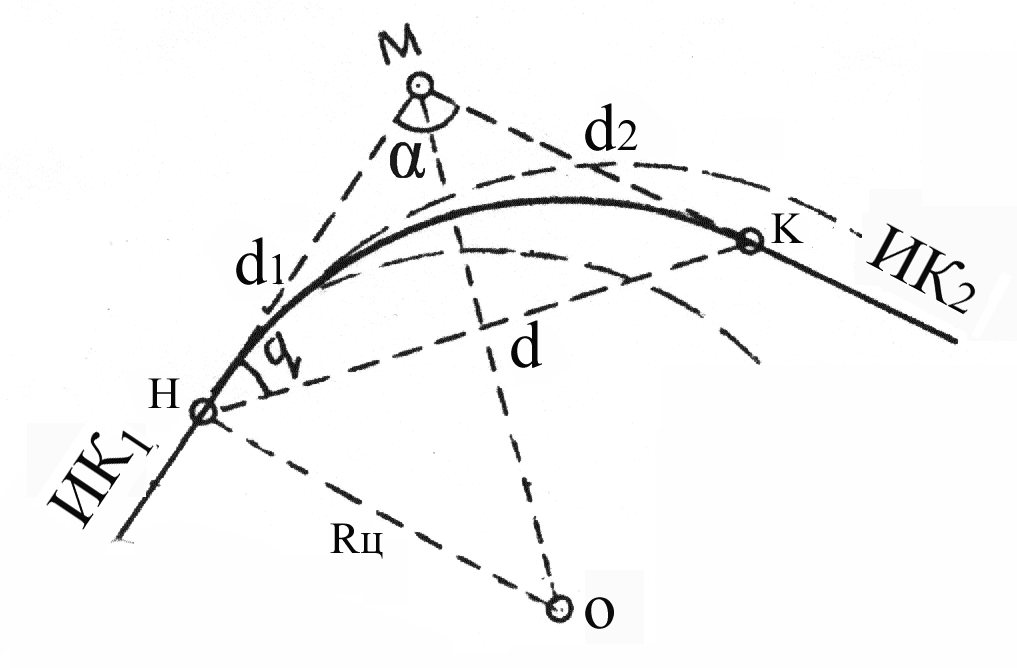

Если заданы на карте линии курсов до и после поворота, то построение циркуляции выполняют следующим образом (рис.1.23). Проводят биссектрису МО угла пересечения этих линий и находят на ней точку О, из которой дуга радиуса Rцкасательная к ним. Этим определяются точки начала Н и конца К поворота.

Рис. 1.23.

Время поворота на угол (в градусах) оценивается по формуле

![]() .

.

В других случаях, если задана точка Н начала поворота и направление

линии нового курса, учет циркуляции при прокладке выполняют иначе (см. рис. 1.23.).

Из точки Н восстанавливают перпендикуляр НО к линии прежнего курса, откладывают по нему радиус Rци из полученного центра О проводят дугу этим радиусом. Затем, с помощью транспортира и параллельной линейки проводят линию нового курса касательно к этой дуге, чем определяется конечная точка К.

Те же точки Н и К при заданных Rци угле поворотаможно получить расчетами и построениями отрезков d1и d2или угла q и отрезка d.

Курсовой угол промежуточного плавания

![]() ,

величина промежуточного плавания

,

величина промежуточного плавания![]() .

.

Приход судна в начальную точку Н следует предрассчитать по времени и отсчету лага. Еще важнее наметить секущие пеленг и дистанцию ориентиров прихода в эту точку. Выход на линию нового курса также необходимо контролировать по заранее намеченным пеленгам и дистанциям ориентиров.

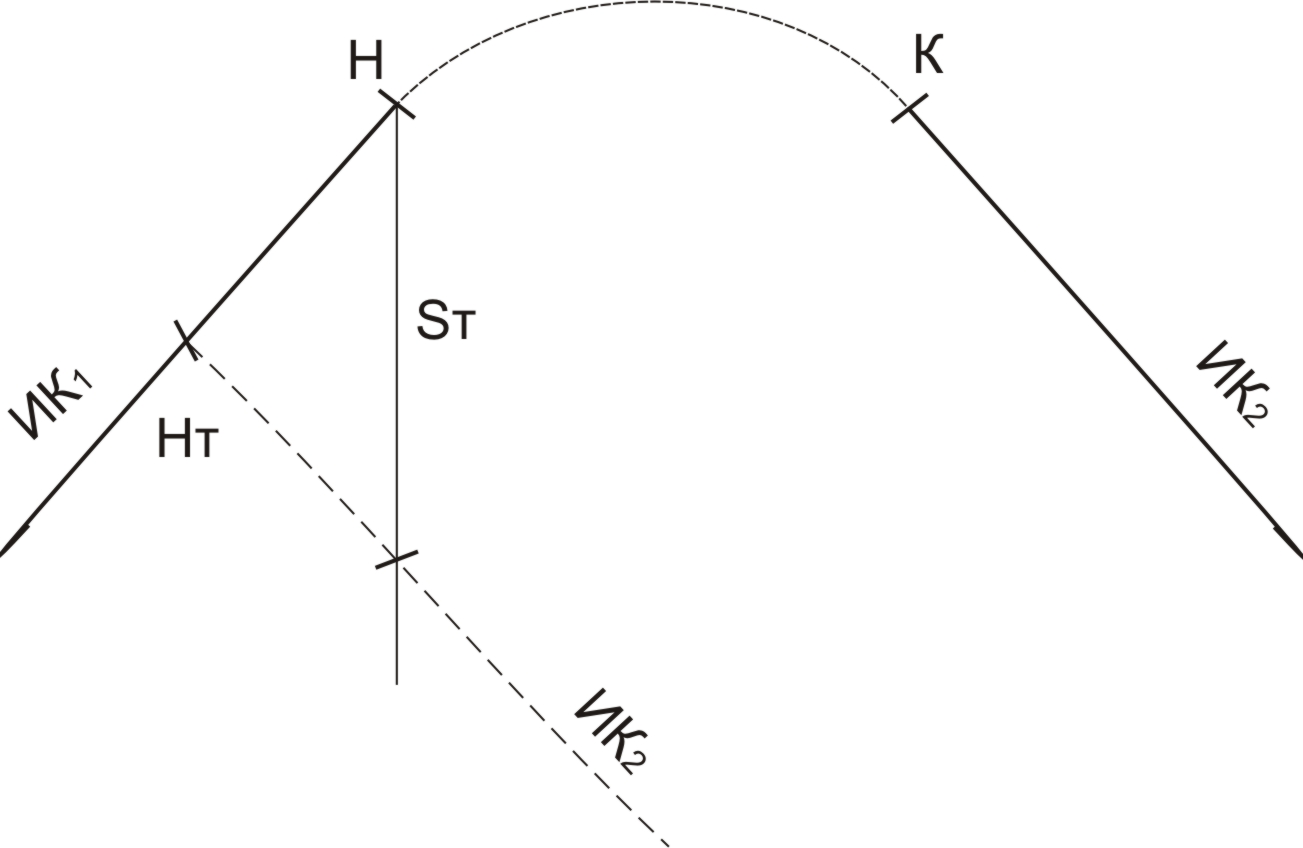

При плавании на попутном течении рекомендуется наметить упреждающую точку НТ(рис. 1.24.).

VТ ;

SТ= VТ. t ;

Рис. 1.24.![]()

Направление отрезка SТпрокладывается из точки Н в противоположную течению сторону, остальное очевидно из рисунка.

1.2.5. Аналитическое счисление

Кроме графического в ряде случаев широко применяют аналитическое счисление: счислимое место получают вычислением его координат с,спо координатам начальной точкио,ои их изменениям РШ и РД, образующимся в результате плавания судна из этой точки:

![]() ;

;![]() .

.

Таким образом, задача сводится к вычислению РШ и РД в зависимости от направления и протяженности перемещения судна из начальной точки.

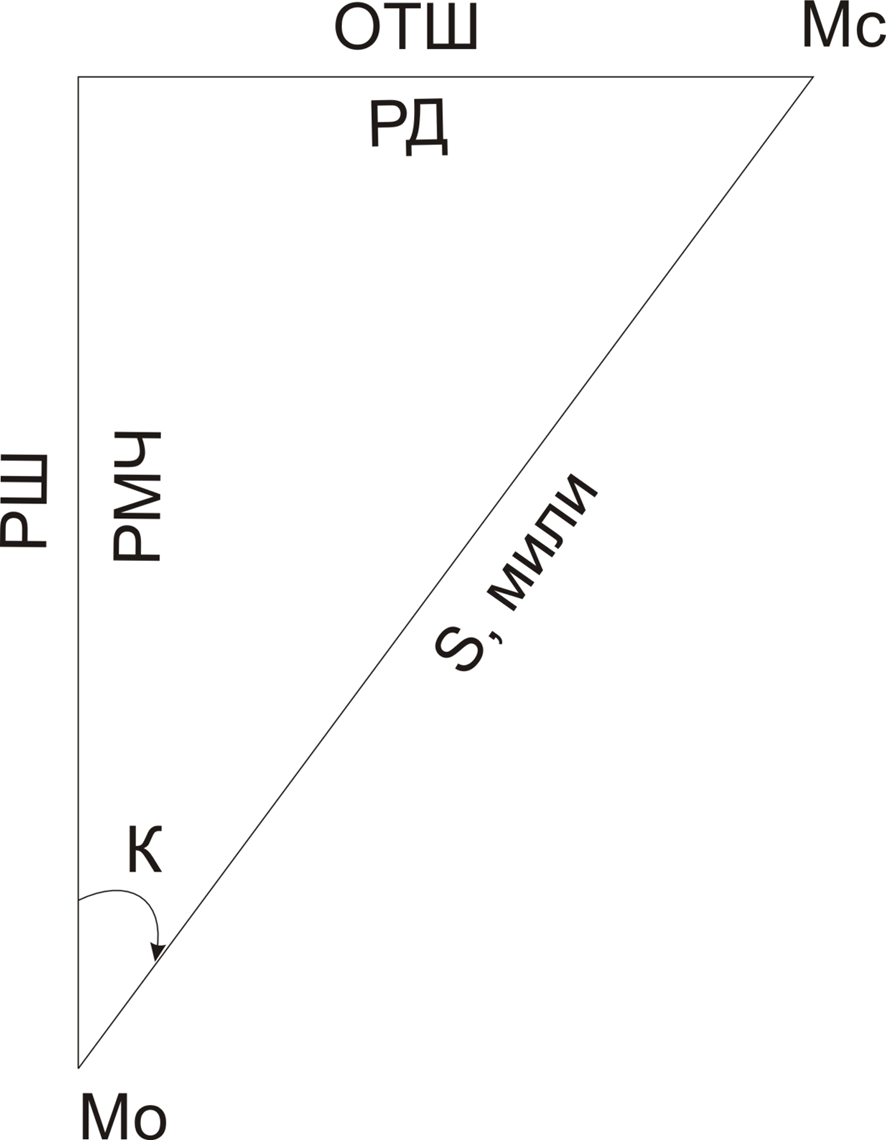

Рассмотрим на плоскости меркаторской проекции прямоугольник, образованный меридианом начальной точки Мо, параллелью искомого счислимого места Мси линией пути – локсодромией длиной S между этими точками (рис. 1.25). Катеты этого треугольника – разность долгот РД и разность меридиональных частей РМЧ – выражены в одинаковых единицах длины – экваториальных милях (единицах карты) и поэтому

![]()

Рис. 1.25.

Обычно применяют приближенные, но более простые формулы.

![]() ;

;![]()

![]()

На практике при плавании по локсодромии разность широт РШ обычно невелика; даже большие переходы в океане осуществляют по участкам локсодромий. Это позволяет решать задачу на сфере с приближенной заменой промежуточной широты пна среднюю

![]()

![]() .

.

Дрейф с углом прости учитывают тем, что в расчетных формулах вместоподставляют ПУ = ИК +. Действие течения за время счисления t учитывают по тем же формулам как дополнительное плавание SТ= VТ,t по направлению Кт, циркуляцию также учитывают как дополнительное плавание d по промежуточному курсу Кпр= ИК 1+q.

Аналитическое счисление разделяют на простое и составное.

Простое счисление - когда курс, дрейф и течение неизменны.

Составное счисление - когда плавание состоит из участков локсодромий протяженностью Siкурсами Ki. В таких случаях расчеты несколько упрощают тем, что найденные, как описано выше, по участкам РШiи ОТШiсуммируют, получая генеральные значения:

![]() ;

;![]() ,

,

а затем один раз Ген ОТШ переводят в Ген РД, после чего по формулам получают счислимые координаты.

При использовании электронных карт, при частом маневрировании, что характерно для ледового плавания, для деятельности промыслового и военного флотов, необходимо автоматически непрерывно вырабатывать счислимые координаты судна и вычерчивать его счислимую траекторию на карте (или дисплее).

В качестве исходных данных для счисления в автопрокладчик непрерывно и автоматически поступают курс от гирокомпаса и скорость от лага. Поправку компаса ГК, коэффициент лага Кл, угол дрейфаи элементы течения КТи VТ, а также координаты начальной точкиоиоустанавливают или изменяют вручную.

Счисление на персональном компьютере ведется для "дискретного времени" на моменты ti=t0+it, где i = 1, 2, …, аt – малый интервал времени, например 2с. На моменты tiавтоматически снимаются показания гирокомпаса и лага и на эти же моменты вычисляются счислимые координатыi,iпо преобразованным формулам аналитического счисления:

![]() ;

;

![]() ,

,

где ,и их приращения вычисляются в минутах, С – коэффициент масштаба и согласования размерностей. Текущая счислимая широтаiвыводится как результат на дисплей, печать и т.п. и одновременно используется для вычисленияiпо второй из этих формул.