- •Isbn 5-86065-016-7

- •Часть I

- •3.1 Психология индивидуальных различий и психодиагностика

- •3.2. Психология индивидуальных различий и статистика

- •Часть II

- •1. Первые попытки выделения психологических типов

- •2. Построение психологических типологий

- •2.1. Типология темпераментов и. Канта и в.Вундта

- •2.2. Типологии, основанные на клиническом материале (о. Гросс и к. Юнг)

- •2.3. Выделение биологических основ психологических свойств (типология кречмера)

- •Связь между строением тела и темпераментом (приводится по э. Кречмеру, 1995)

- •Темпераменты и специальные дарования (приводится по э. Кречмеру, 1995)

- •2.4. Объединение типологий кречмера и юнга

- •1. Что такое черты?

- •2. Способы выделения черт

- •2.1. Концептуализация

- •2.2. Выделение черт на основании семантического сходства

- •2.3 Факторно-аналитическое выделение черт

- •Глава 4 структура свойств интеллекта

- •1. Психометрические теории интеллекта

- •Глава 5 темперамент и личность

- •1.1 Выделение свойств темперамента в ранних исследованиях

- •1.2. Современные исследования свойств темперамента в зарубежной психологии

- •1.3. Исследования структуры свойств темперамента в отечественной психологии

- •1.4. Сопоставление результатов разных исследований

- •Г лава 6 когнитивные стили

- •1. Когнитивные стили, выделяемые в разных направлениях исследования

- •1Л. Полезависимость-поленезависимость.

- •1.2. Менингерское исследование когнитивных стилей

- •Глава 7

- •3. Соотношение социального и

- •3.1. Структура психологических свойств в комплексном исследовании индивидуальности

- •3.2. Теория интегральной индивидуальности

- •Часть III

- •Глава 8

- •1.1. Психологические характеристики, различающиеся у женщин и мужчин

- •1. Половые различия

- •1.2. Причины половых различий в психологических характеристиках

- •2. Расовые различия

- •3.1. Социально-экономическое положение и интеллект

- •X средний социально-экономический уровень

- •3.2. Структура семьи и интеллект

- •Глава 9

- •1. Выделение свойств нервной системы

- •2.2. Задатки способностей

- •2.3. Темперамент

- •4. Роль активации в связях

- •Глава 10

- •1.1. Близнецовый метод

- •1.2. Семейные исследования

- •1.3. Метод приемных детей

- •1.4. Показатели наследуемости и среды

- •1.5. Смысл показателя наследуемости.

- •2. Экспериментальные исследования природы индивидуальных различий

- •2.2. Вклад генотипа и среды в индивидуальные различия показателей интеллекта

- •2.3. Исследования личности и темперамента

- •2.4. Содержательный анализ психологических характеристик при исследовании генотип-средовых соотношений

- •3. Взаимодействие генотипа и среды

- •3.1. Варианты взаимодействия генотипа и среды

- •3.2. Причинно-следственные связи между генотипом и средой

- •3.3. Взаимодействие генотипа и среды как функция нормы реакции

- •Глава 11 индивидуальные различия и развитие

- •1.1. Типы стабильности

- •1.2. Варианты изменений

- •2.3. Сочетание лонгитюдного и сравнительно-возрастного методов исследования

- •3.1. Исследование репрезентативных выборок

- •3.2. Групповой анализ

- •3.3. Индивидуальный анализ

- •Часть IV

- •Глава 12

- •2.1. Анализ профилей психологических черт

- •2.2. Биографический метод

- •2.3. Обобщение документальных материалов

- •2.4. Этологическое исследование

- •2.5. Феноменологические методы оценивания индивидуальности

- •3. Интраиндивидуальная вариативность

- •3.1. Соотношение между разными видами изменчивости психологических характеристик

- •Глава 1.

- •Психология

- •Индивидуальных

- •Различий

3.2. Психология индивидуальных различий и статистика

Становление психологии индивидуальных различий шло в тесной взаимосязи с развитием статистических методов.

До XIX в. функции статистики ограничивались сбором различной информации, интересовавшей государство,-уровень рождаемости, доход от предприятий и т.д. В самом слове „статистика" содержится напоминание об этой ее функции: латинское status, от которого произошло название этой дисциплины, в ряде языков одновременно является и корнем слова „государство" (например, в английском - state, в немецком - Staat).

Среди разнообразной информации, собиравшейся государственными учреждениями, были и данные о физическом развитии рекрутов -молодых людей, призывавшихся на военную службу. Проанализировав эти данные, бельгийский статистик Адольф Кетле увидел интересную закономерность: частота встречаемости показателя (например, того или иного роста) тем больше, чем ближе его значение к среднему. Людей с очень высоким и очень низким ростом - сравнительно мало, а люди среднего роста составляют большинство. На основании этих дан-

23

|

Размер грудной клетки |

Количество людей |

|

(в дюймах) |

на 10000 |

|

33 34 |

4 31 |

|

35 |

141 |

|

36 |

322 |

|

37 |

732 |

|

38 |

1305 |

|

39 |

1867 |

|

40 |

1882 |

|

41 |

1628 |

|

42 |

1148 |

|

43 |

645 |

|

44 |

160 |

|

45 |

87 |

|

46 |

38 |

|

47 |

7 |

|

48 |

2 |

ных он описал закономерность распределения различных физических параметров и назвал эту закономерность „частотное распределение".

Пример частотного распределения представлен в таблице 1.

Такое частотное распределение, будучи изображенным графически, приближается по форме к кривой Гаусса-Лапласа и носит название нормального (см. рис. 1).

24

Нормальное распределение признаков может быть однозначно описано двумя статистическими показателями - средней величиной и дис-

Персией. Средняя величина представляет собой сумму всех индивидуальных значений испытуемых, деленную на количество испытуемых (х = Ех/n). Дисперсия вычисляется на основании отклонений индивидуальных значений от средней величины. Для того, чтобы понять, как производится это вычисление, рассмотрим гипотетический пример.

Допустим, при измерении какого-то показателя у 5 испытуемых будут получены такие значения, которые представлены в первом столбце (х) таблицы 2. Среднее этих значение равно 6. Отклонения индивидуальных значений от среднего представлены во втором столбце (d), a квадраты этих отклонений (d2) - в третьем. Сумма квадратов отклонений равна 61. Частное от деления этой величины на количество испытуемых дает величину дисперсии, или с2= d2 /n = 61/5 = 12,2.

Кроме этих двух статистик - средней величины и дисперсии, - для оценки индивидуальных различий часто используется еще один показатель - стандартное отклонение. Для того, чтобы его получить, надо извлечь квадратный корень из дисперсии. В нашем примере стандартное отклонение будет равно 3,5.

Стандартное отклонение часто используется для того, чтобы понять, какое место занимает оценка данного испытуемого на популяционном распределении (среди оценок других людей) - велико ли ее отклонение от средней величины, большой ли процент людей имеет такие же оценки. При нормальном распределении в пределах одного стандартного отклонения от среднего находятся оценки 68,26% испытуемых, в пределах двух стандартных отклонений - 95,44% и в пределах трех стандартных отклонений - 99,98% (см. рис.1).

Представление о частотном распределении и эти три статистики -среднее, дисперсия и стандартное отклонение - лежат в основе всех появившихся впоследствии методов оценки индивидуальных различий.

Таблица 2

Вычисление дисперсии на основании индивидуальных значений испытуемых

|

X индивидуальные значения |

d отклонения от средних |

Л' квадрат отклонений |

|

1 3 7 8 11 |

-5 -3 1 \ |

25 9 1 1 25 |

|

х=6 среднее |

|

Sd2=61 сумма квадратов |

В своей книге „Социальная физика" (1835), Кетле показал, что частотные распределения самых различных характеристик, будучи представленными графически, образуют нормальное распределение. Из этого он сделал вывод, что природа в создании человека стремится к средним величинам. Однако иногда ей не удается достичь своей цели - она „промахивается". Небольшие ошибки (соответствующие небольшим отклонениям) встречаются чаще, а большие - крайне редко.

Идея Кетле о нормальном распределении была положена Гальто-ном в основу его рассуждений о наследственной обусловленности способностей человека. Способности, как считает Гальтон, также имеют нормальное распределение: больше всего существует людей со средним уровнем умственного развития, а гении и полные бездарности встречаются крайне редко. Именно для подтверждения этого положения Гальтон и проводил психологические эксперименты на многотысячных выборках испытуемых.

Однако в отличие от Кетле, который пытался объяснить „ошибки" природы с точки зрения теории вероятности - теории, имеющей уже двухвековую историю к моменту появления его книги, - Гальтон видел причину нормального распределения способностей в их наследственной обусловленности.

Разделяя представления Дарвина о том, что эволюция осуществляется путем естественного отбора, Гальтон приложил основные положения этой теории к объяснению источников различий в способностях человека.

Теория Дарвина базируется на трех принципах - на принципе изменчивости (согласно которому по многим характеристикам существуют большие индивидуальные различия или межиндивидуальная изменчивость), на принципе наследственности (заключающемся в том, что дети похожи на родителей больше, чем на тех, кто не связан с ними родственными узами) и на принципе отбора (состоящем в том, что более приспособленные имеют больше шансов выжить и оставить потомство).

Различия между людьми по способностям очевидны (принцип изменчивости). Генеалогический анализ родственников великих людей позволил Гальтону сказать о наследственной передаче способностей (принцип наследуемости). Объединение этих положений привело его к мысли о наследственной обусловленности межиндивидуальной изменчивости, т.е.индивидуальных различий. А раз так, то, следовательно, общество должно все свои силы направить на помощь наиболее талантливым людям: это повысит их приспособленность и, в результате, изменит в лучшую сторону весь человеческий вид (принцип отбора).

Представления Кетле о закономерностях, приложимых к индивидуальным различиям, были развиты статистиками К. Пирсоном и Р. Фишером. Они же создали методы, позволяющие оценить соотношения

между различными характеристиками. Появление первого такого метода - корреляционного анализа - непосредственно связано с именем Гальтона (Пирсон был его учеником и коллегой) и с логикой развития его исследований, требующих создания более точных оценок степени сходства родителей и детей.

Показатель, получаемый при использовании корреляционного анализа, - коэффициент корреляции - является мерой связи между двумя характеристиками и свидетельствует о том, в какой степени изменчивость одной из рассматриваемых характеристик сопровождается, в среднем, изменчивостью другой. Величины коэффициентов корреляции могут меняться в пределах от -1 до 1, при этом, чем дальше значение коэффициента от 0, тем более тесной является связь между характеристиками. Способы вычисления различных типов корреляций можно найти в любом учебники по статистике (например, Дж. Гласе, Дж. Стэнли, 1976). Здесь же будет на примере рассмотрен смысл коэффициента корреляции.

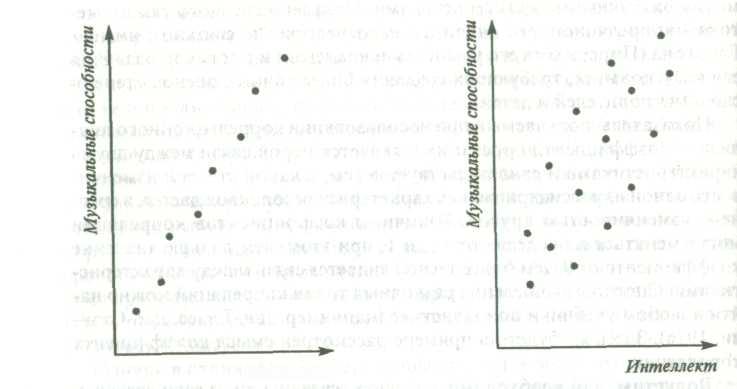

Допустим, нам необходимо выяснить, связаны ли, и если связаны, то в какой степени, особенности интеллектуального развития ребенка и его музыкальные способности. Построим график (см. рис. 2), у которого одна ось представляет собой показатели интеллекта (например, баллы по тесту интеллекта), а другая - показатели музыкальных способностей (например, экспертные оценки учителя музыки). Точками отметим индивидуальные значения испытуемых. Местоположение каждой точки определяется уровнем развития интеллекта данного ребенка (абсцисса) и уровнем его музыкальных способностей (ордината). Нанеся на график индивидуальные значения всех своих испытуемых, мы можем получить разные картины.

Если распределение точек окажется таким, как на рисунке 2а или 26, можно говорить, о том, что связь между этими характеристиками существует и эта связь - положительная, т.е. чем выше у ребенка одни способности, тем выше и другие. Однако взаимообусловленность связей в двух этих случаях различна. В первом случае (2а) связь тесная, и коэффициент корреляции вычисленный на основании таких данных будет приближаться к 1. Во втором случае (26) связь существует, но коэффициент корреляции не слишком высок - примерно 0,5.

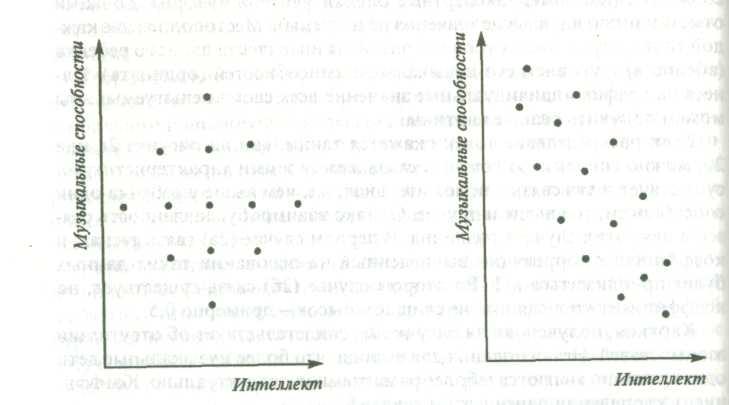

Картина, полученная на рисунке 2в, свидетельствует об отсутствии взаимосвязей. Нет основания для вывода, что более музыкальные дети одновременно являются и более развитыми интеллектуально. Коэффициент корреляции равен в этом случае 0.

На рисунке 2г показан пример отрицательной связи, т.е. чем выше интеллект ребенка, тем ниже его музыкальные способности.

Коэффициент корреляции указывает на два факта: во-первых, есть ли связь между параметрами и, во-вторых, если связь есть, то насколько она тесная.

27

а.

Коэффициент корреляции близок

к 1,0

б.

Коэффициент корреляции равен

0,5

Рис. 2. Возможные варианты связей между двумя способностями (гипотетический пример)

28

в. Коэффициент корреляции г. Коэффициент корреляции

равен 0 равен-0,5

Связь между параметрами есть, если коэффициент корреляции оказывается значимым, т.е., если есть высокая степень вероятности того, что полученная закономерность верна для большинства случаев. Значимость коэффициентов корреляции вычисляется по таблицам, которые содержатся в большинстве статистических справочников и учебников на основании величины коэффициента корреляции и количества испытуемых. Чем больше испытуемых, тем меньшая величина коэффициента корреляции окажется значимой.

На тесноту связи указывает величина коэффициента корреляции. Чем дальше эта величина от 0 и ближе к 1 или к -1, тем связь более тесная (рис.2).

Допустим, проведя эксперимент, мы получили значимый коэффициент корреляции, равный 0,5. Как можно проинтерпретировать этот результат? Мы можем сказать, что связь есть, но она не очень тесная. Иначе говоря, в среднем, дети с высоким уровнем интеллекта будут иметь одновременно и хорошие музыкальные способности, но при сравнении двух случайно взятых из выборки детей мы всегда можем столкнуться с тем, что ребенок с более высоким интеллектом будет иметь более низкие музыкальные способности. Чем ближе коэффициент корреляции к 1 или к -1, тем меньше вероятность найти такую пару детей. Однако, поскольку обычно приходится иметь дело со средними величинами корреляции, необходимо помнить, что закономерности, полученные на группе нельзя переносить на отдельных конкретных людей.

Такая связь, как описанная в нашем гипотетическом примере, может быть результатом самых разных взаимоотношений между интеллектом и музыкальными способностями. Во-первых, связь между ними может быть результатом какого-то третьего влияния (например, у тех детей, с которыми постоянно занимаются родители, оказывается выше и уровень развития, и успехи в музыкальной школе). Во-вторых, одна из этих способностей может влиять на другую и повышать ее. В-третьих, есть некоторая вероятность того, что обнаруженная связь не отражает содержательной общности между этими двумя характеристиками, а является артефактом. (Как остроумно заметил американский возрастной психолог Дж Кэган, если измерять каждый год расстояние от земли до кометы Галея и цены на нефть, то между ними будет обнаружена высокая корреляция. Но это не означает, что одно определяет Другое, или что оба являются следствием какой-то третьей причины. Просто обе эти характеристики имеют тенденцию монотонно убывать. Это и определяет связь между ними).

Как становится понятным из всего здесь сказанного, оценить меру связи между различными характеристиками возможно только в том случае, если каждая из этих характеристик имеет разброс значений, т.е. если каждая из них по-разному проявляется у разных людей. Корреляции между характеристиками, не имеющими разброса (например,

29

между количеством ног и количеством рук у здоровых людей), будут равны 0.

Исследование взаимосвязей между разными психологическими характеристиками и исследование структур этих характеристик не только в период зарождения психологии индивидуальных различий, но и в дальнейшем демонстрируют ее тесную связь со статистикой. Наиболее ярким примером этого является изменение представлений о структуре психологических свойств, произошедшее, благодаря появлению факторного анализа - метода группировки взаимосвязанных характеристик. Автор факторно-аналитического подхода к исследованию личности, Раймонд Кэттел, одновременно является и создателем ряда техник факторного анализа. Подробно это будет обсуждаться во II части книги.

4. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Разные исследователи, занимавшиеся изучением индивидуальных! различий, в своих работах акцентировали внимание на разных проблемах этой исследовательской области.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, первые исследования, проводившиеся в контексте психологии индивидуальных различий, были ориентированы на выяснение природы индивидуальных разли-1 чий и на поиск психологических характеристик, адекватно отражающих индивидуальные различия в умственных способностях человека] В работах В.Штерна также уделялось большое внимание выделению существенных психологических особенностей, но одновременно с этим его интересовал и вопрос о том, как эти конкретные особенности, в разной степени проявляющиеся у всех людей, преломляются у каждого! конкретного индивида.

В работах, проводившихся в более близкие к нам времена, тематика исследований расширяется. Американский исследователь Анна Аная тази относит к сфере изучения индивидуальных различий, наряду с проблемой выделения психологических характеристик и исследований их природы, еще и анализ групповых различий. Р. Кэттел, стремясь выделить наиболее существенные характеристики, исследует и их взм имные соотношения, их структуру. В отечественной психологии индй| видуальных различий основное внимание уделяется структуре психологических характеристик и физиологическим основаниям индивиду! альных различий (Б.Г. Ананьев, Б.Н. Теплое).

30 "

Анализируя становление психологии индивидуальных различий и ее современный уровень, можно, несмотря на разнообразие тематики и на различия в теоретических основаниях разных авторов, объединить исследования, проводящиеся в русле этой психологической области, в три большие группы.

Первая группа исследований связана с анализом структуры психологических свойств. Какие психологические характеристики имеет смысл рассматривать как наиболее важные для психологического облика человека и как они связаны между собой - вот те основные проблемы, которые рассматриваются в этих исследованиях. В работах этого направления индивидуальные различия выступают не только как предмет исследования, но и как Условие, дающее возможность использовать статистические процедуры, с помощью которых производится структурирование психологических особенностей.

Второе направление исследований связано с поиском причин происхождения индивидуальных различий в психологических особенностях. Исследования этой группы являются наиболее многочисленными и касаются анализа биологических и социальных детерминант индивидуальных различий, роли наследственности и среды в формировании индивидуальных различий, динамики индивидуальных различий в процессе развития.

Третье направление исследований представляет собой идиографи-ческий анализ индивидуальности. В данном случае объектом психологического исследования является отдельный субъект, а не группа, как это происходит при номотетическом подходе, реализуемым двумя первыми направлениями.

Изложение материала в книге построено в соответствии с названными тремя направлениями исследования индивидуальных различий.

ВЫВОДЫ

Первые исследования индивидуальных различий в психологических характеристиках человека были начаты английским исследователем сэром Фрэнсисом Гальтоном. Его работы, посвященные природе психологических характеристик и диапазону их различий, продемонстрировали сам факт существования индивидуальных различий и возможность их диагностики экспериментальными методами.

Возникновение психологии индивидуальных различий или дифференциальной психологии как самостоятельной области знания относится к началу XX в. и связано с именем немецкого психолога Вильяма Штерна, сформулировавшего основные проблемы изучения индивидуальных различий и методологию их исследования.

31

К вопросам, рассматриваемым в рамках психологии индивидуальных различий, относятся: выделение существенных для психологического анализа характеристик и выяснение их структуры; определение диапазонов индивидуальных различий в психологических характеристиках; пределов их изменения и причин, влияющих на их изменение; описание различий между группами людей; выяснение социальных и биологических причин, обусловливающих индивидуальные различия; идиографический анализ индивидуальности (применение общих закономерностей для изучения конкретных людей).