- •Под редакцией профессора э. В. Недашковского

- •Отв. Редактор - проф. Э.Недашковский

- •Оглавление

- •Раздел 1. Вопросы общей анестезиологии

- •Раздел 2. Вопросы частной анестезиологии

- •Раздел 3. Регионарная анестезия, лечение боли

- •Раздел 4. Вопросы интенсивной терапии

- •Раздел 5. Общая информация

- •Раздел 6. Актуальные аспекты респираторной терапии

- •Раздел 1. Вопросы общей анестезиологии

- •Медикаментозное лечение интраоперационной ишемии миокарда

- •Принципы риска и безопасность

- •Раздел 1. Смерть младенца вследствие трудных родов

- •Раздел 2. Проблема оказания помощи

- •Участие ррак в переносе сигнальной информации и апоптозе

- •Ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы и анестезия

- •Методы определения глубины анестезии

- •Анализ электроэнцефалограммы

- •Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия

- •Гемодинамические цели при митральной регургитации

- •163061, Архангельск, пр. Троицкий, 51, каб.330.

- •Одиночные или множественные подергивания?

- •Роль послеоперационной анальгезии при амбулаторных хирургических вмешательствах

- •Литература

- •Лечение хронических болевых синдромов детского возраста

- •Лекарства и плацента

- •Физиологические изменения фармакологии при беременности Сердечно-сосудистая система

- •2. Факторы, влияющие на плацентарный транспорт

- •2.1 Маточные факторы

- •2.2 Плацентарные факторы

- •2.3 Факторы плода

- •3. Анестезиологические препараты и трансплацентарный транспорт

- •3.1 Внутривенные препараты

- •3.2 Закись азота и галогенные анестетики

- •3.3 Миорелаксанты

- •3.4 Опиоиды ,

- •3.5 Местные анестетики и регионарная анестезия

- •Применение ларингеальной маски в акушерстве

- •Анестезиологический осмотр в акушерстве

- •24 Часов

- •I. Нужна ли госпитализация?

- •II. Тяжелые ожоги: что должно быть сделано до перевода в ожоговый центр?

- •1) Как поступить: охлаждать ожоги или согревать пациента?

- •2) Подготовка к дальнейшему лечению

- •3) Количество и состав сред инфузионной терапии

- •4) Анальгезия и седация '

- •5) Респираторная поддержка

- •6) Особые случаи

- •1. Мониторный контроль состояния кардио-респираторной системы и жидкостных секторов организма

- •1. Патогенез

- •1.1. Методика дилюционной тромбоцитопении и коагулопатии

- •1.2. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (двс)

- •1.3. Гипотермия

- •2.1. Профилактические компоненты терапии

- •2.2. Можем ли мы полагаться на клинические данные?

- •2.3. Можем ли мы полагаться на данные исследований гемостаза?

- •2.4. Дополнительные подходы

- •Вопрос 1: как пользоваться компасом в лесу информации?

- •Вопрос 3: насколько интересно название статьи? кто авторы? насколько различается профиль ваших лечебных учреждений?

- •Вопрос 4: четко ли изложены выводы работы в тезисах статьи?

- •Вопрос 5: надежда и вера: где гипотеза?

- •Вопрос 6: какие методы используются для сбора данных? насколько подробно они описаны?

- •Вопрос 7: как представлены средние величины?

- •Вопрос 8: были ли представлены наиболее важные клинические параметры и исходы?

- •Вопрос 9: достоверны ли результаты статистически? насколько они важны с клинической точки зрения?

- •Вопрос 10: верю ли я результатам прочитанной работы?

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия

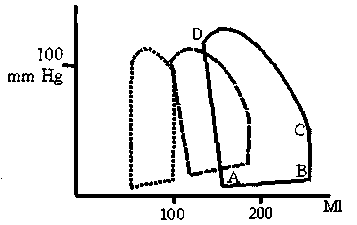

Хотя гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия (ГОКП, или идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз) и не является клапанной патологией, она достойна обсуждения, т.к. данные больные нуждаются в сходной терапии. ГОКП вызывает обструкцию оттока крови из ЛЖ во время систолы (рис. 4). Основными ее факторами являются асимметричная гипертрофия межжелудочковой перегородки, перекрывающая выводной тракт, и эффект Вентури, утягивающий переднюю створку митрального клапана по направлению к перегородке (систолическое движение на рис. 4). У некоторых больных этот механизм вызывает относительную митральную недостаточность с регургитацией в левое предсердие. Как при аортальном стенозе, ГОКП приводит к перегрузке давлением в левом желудочке.

Рис. 4. Гемодинамические особенности гипертрофической обструктивной кардиомиопатии (по Wigle ED et al.)

Точная этиология не известна, но более чем у 50% больных она является наследуемой аутосомно доминантно. Клиническая картина вариабельна, симптомы схожи с аортальным стенозом:

• стенокардия;

• сердечная недостаточность;

• синкопальные состояния;

• внезапная смерть;

• нарушения ритма;

• желудочковые аритмии (75%);

• суправентрикулярные аритмии (25%);

• предсердная фибрилляция (10%).

Предоперационная оценка должна включать эхокардиографию для оценки гемодинамических изменений в покое и в неблагоприятных условиях при уменьшении желудочкового объема (действие вазодилятаторов, прием Вальсальвы).

Анестезиологические цели сходны с целями при аортальном стенозе, но с одним очень важным исключением: уменьшение сократимости желудочка. Основная цель -«большой желудочек». При большом желудочковом объеме динамическая обструкция имеет небольшое значение. При уменьшении объема динамическая обструкция становится жизнеугрожающей, в зависимости от тяжести заболевания. Необходимо избегать состояний, уменьшающих объем левого желудочка:

• тахикардия;

• гиповолемия;

• усиление сократимости;

• высокое внутригрудное давление (параметры вентиляции);

• сниженное системное сосудистое сопротивление.

Основные опасности связаны с:

• анестезиологическими мероприятиями (вазодилятирующие анестетики, интубационная реакция с тахикардией и усилением сократимости);

• хирургическим вмешательством (острое кровотечение, болевая стимуляция).

Даже если внезапное падение давления связано с кровотечением, необходимо помнить, .что положительные инотропные препараты усиливают обструкцию желудочкового оттока крови, еще больше уменьшая сердечный выброс. В этом случае обязательно достаточное волемическое замещение. В экстренной ситуации можно использовать «чистые» вазоконстрикторы (а-симпатомиметики). В большинстве случаев подходит глубокая анестезия с мониторингом гемодинамики. Для быстрого возмещения потери кровопотери необходимо использовать несколько венозных доступов с широким просветом.

Гемодинамические цели при ГОКП Основная цель - «большой желудочек»

• нормальная (низкая) частота сердечных сокращений;

• поддержание синусового ритма;

• адекватная волемическая нагрузка;

• нормальное (повышенное) системное сосудистое сопротивление;

• низкая сократимость желудочка.

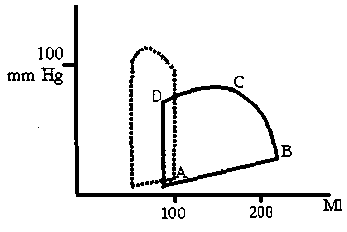

Недостаточность аортального клапана

Несостоятельность аортального клапана - это регургитация крови через несостоятельный аортальный клапан во время диастолы. Это вызывает перегрузку объемом левого желудочка. Нагрузка объемом зависит не только от размера аортального открытия, но и от градиента давления между аортой и ЛЖ, а также от продолжительности регургитации, которая определяется продолжительностью диастолы. На рис. 5 показана кривая давление-объем при недостаточности аортального клапана. Регургитация добавляется к нормальному объему заполнения левого желудочка, увеличиваются конечный систолический и конечный диастолический объемы и это отражается в смещении кривой вправо. Объемная нагрузка вызывает эксцентрическую гипертрофию с увеличением толщины стенки желудочка и его размеров.

Недостаточность аортального клапана характеризуется низким давлением наполнения при высоком конечном диастолическом объеме (В) на фоне высокого комплайнса левого желудочка. Благодаря тому, что энергетические потребности для объемной работы намного меньше, чем для работы создания давления, такая хроническая объемная нагрузка переносится намного легче, чем нагрузка давлением при аортальном стенозе. У многих больных наблюдается компенсаторное снижение системного сосудистого сопротивления, что помогает желудочку изгнать большой объем крови.

Рис. 5. Кривая давление-объем при недостаточности аортального клапана (точечная линия -норма, пунктирная линия - острая недостаточность аортального клапана, сплошная - хроническая недостаточность).

В прошлом основными причинами недостаточности аортального клапана были ревматизм или сифилис. В эру антибиотиков мы в основном наблюдаем врожденную патологию или заболевания соединительной ткани (синдром Марфана).

Травматическое или дегенеративное расслоение аорты может вызвать расширение корня аорты и распространиться на створки клапана, вызывая недостаточность клапана. При острой недостаточности у сердца нет времени для адаптации к перегрузке объемом, поэтому быстро развивается сердечная недостаточность. При остром расслоении с недостаточностью аортального клапана требуется неотложное хирургическое вмешательство.

При хронической недостаточности типичен длительный бессимптомный период. В течение его у пациентов наблюдается хорошая переносимость, они могут заниматься спортом. Симптомы сердечной недостаточности прогрессируют годами:

• слабость;

• образование отечности;

• одышка;

Тяжесть симптомов не соответствует стадии заболевания.

В ходе операции такие больные обычно не представляют проблем. Желудочек должен работать в «условиях оптимальной нагрузки». Нормальная частота сердечных сокращений уменьшает время диастолы и время регургитации. Низкое системное сопротивление помогает сохранить объем регургитации на невысоком уровне. Быстрое увеличение артериального давления (например, реакция на интубацию) вызовет острую декомпенсацию, поэтому ее необходимо избегать с помощью введения достаточной дозы опиоидов. В то же время, для выполнения объемной работы требуется сохранение достаточной сократимости желудочка, поэтому необходимо избегать отрицательного инотропного эффекта высокой концентрации ингаляционных анестетиков. Если необходимо, для снижения артериального давления можно использовать вазодилятаторы типа нитропруссида натрия. Вазодилятаторы и ингаляционные анестетики оказывают желательный эффект на системное сосудистое сопротивление, но они также уменьшают венозный возврат. В связи с этим необходима достаточная инфузионная нагрузка. В качестве вывода можно сказать, что «сердце должно быть быстрым и наполненным, а сосуды расслабленными». У некоторых больных интраоперационно могут наблюдаться признаки сердечной недостаточности и они могут не реагировать увеличением сердечного выброса в ответ на вазодилятаторы. В этом случае можно использовать положительные инотропы, например, добутамин (или ингибитор фосфодиэстеразы), вызывающий усиление сократимости и уменьшающий периферическое сосудистое сопротивление.

Гемодинамические цели при недостаточности аортального клапана

• нормальная частота сердечных сокращений;

• адекватная волемическая нагрузка;

• низкое системное сосудистое сопротивление;

• поддержка сократимости.

Митральная регургитация

Митральная регургитация возникает во время систолы при несостоятельности митрального клапана. Митральный клапан представляет собой сложный аппарат, и регургитация может быть вызвана недостаточностью любого его отдела (створок, сухожильных хорд, папиллярных мышц, клапанного кольца). Наиболее частой причиной острой митральной регургитации является ишемия миокарда или инфаркт. У сорока процентов больных с инфарктом задней перегородочной области миокарда наблюдается митральная регургитация, связанная или с дисфункцией папиллярных мышц, или их разрывом, или растяжением клапанного кольца при общем растяжении ЛЖ. Хроническая митральная регургитация является следствием пролапса митрального клапана или ревматизма. Синдром пролапса митрального клапана является частой клапанной патологией, встречается у 3-8% населения. Он характеризуется изгибанием одной из створок клапана в левое предсердие. Митральный пролапс не обязательно связан с митральной регургитацией. Больные иногда жалуются на боль за грудиной, дрожание сердца, одышку или слабость. Выявить и оценить степень митральной регургитации можно с помощью эхо-кардиографии. Если нет значительной митральной регургитации, специфических анестезиологических особенностей нет. Функциональная регургитация может возникать при всех формах дилятации левого желудочка. К редким причинам относятся инфекционный эндокардит или врожденное поражение клапана. При регургитации митрального клапана менее 30% ее степень считается легкой, до 60% - средней, более 60% - тяжелой. Как и при других вариантах поражения клапанов сердца, основным видом обследования является эхокардиография.

Регургитация митрального клапана вызывает нагрузку объемом левого желудочка (рис. 6). Важной особенностью хронической митральной регургитации является буферный эффект патологически расширенного левого предсердия. Это не только защищает легочные капилляры от высокого давления (поэтому недостаточность правых отделов сердца возникает в поздней стадии), но и уменьшает напряжение стенки левого желудочка. На кривой давление-объем нет изоволемической фазы, т.к. в начале сокращения желудочка (линия ВС) возникает энергосохраняющий выброс крови в левое предсердие. В левое предсердие может забрасываться до 50% объема левого желудочка до того, как откроется аортальный клапан. Такой механизм уменьшает постнагрузку ЛЖ и, следовательно, его гипертрофия достигает лишь умеренного уровня. Может пройти много лет, прежде чем у больного возникнут первые симптомы сердечной недостаточности. Такое медленное развитие симптомов хронической регургитации митрального клапана резко отличается от острой бивентрикулярной недостаточности, которая развивается во время острой регургитации митрального клапана (на фоне некроза папиллярных мышц или разрыва сухожилий). Такие больные требуют срочного хирургического лечения и в нашей лекции обсуждаться не будут.

Рис. 6. Кривая давление-объем при митральной регургитации.

Задачи анестезиолога у больных с митральной регургитацией похожи на цели при недостаточности аортального клапана: поддерживать частоту сердечных сокращений, наполнение желудочка, дилятацию сосудов. Периферическая вазодилятация и увеличенная преднагрузка должны усилить «эффективную» часть ударного объема ( т.е., часть, изгоняемую через аорту) и уменьшить объем регургитации. У таких больных бывает трудно оценить преднагрузку, т.к. на поздних стадиях заболевания наблюдается застой крови в легких. У тяжелых больных, подвергающихся оперативному вмешательству, очень полезным может быть катетер Свана-Ганца для мониторинга центральной гемодинамики. На поздней стадии заболевания обычно возникает легочная гипертензия, поэтому необходимо избегать всех факторов, увеличивающих давление в легочной артерии (гипоксия, гиперкапния, высокое давление вентиляции, ацидоз, закись азота).