- •И.Б. Кушнир

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Основы информационных систем и баз данных

- •1.1. Информационные системы1

- •1.2. Базы данных

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •2. Общие вопросы разработки баз данных субд Access

- •2.1. Рабочая среда Access

- •Концепция базы данных

- •Таблицы

- •Запросы

- •Страницы

- •Макросы

- •2.2. Задание для самостоятельной работы

- •Варианты заданий

- •2.3. Пример выполнения задания2

- •Поставщики

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •3. Создание и корректировка базы данных в субд

- •Типы данных и задание связей в базе данных

- •Типы данных, обрабатываемых в Access [8, с. 45]

- •3.2. Задание для самостоятельной работы

- •3.3. Пример выполнения работы

- •3.3.1. Создание базы данных

- •3.3.2. Создание структуры таблиц в режиме конструктора Создание структуры таблицы Поставщики

- •Создание структуры таблицы Товары

- •3.3.3. Связывание таблиц

- •3.3.4. Ввод данных3

- •3.3.5. Редактирование записи

- •3.3.6. Удаление записи

- •3.3.7. Поиск и сортировка данных

- •Сортировка

- •Поиск записи

- •Фильтрация записей

- •Расширенный фильтр

- •3.3.8. Печать в режиме таблицы

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •4. Запросы на выборку

- •4.1. Способы создания запроса4

- •Примеры часто используемых операторов и функций5

- •4.2. Задание для самостоятельной работы

- •Варианты заданий

- •4.3. Пример выполнения задания

- •4.3.1. Создание запроса

- •4.3.2. Редактирование запроса

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •5. Вычисления в запросах: простые, групповые

- •5.1. Общие сведения о расчетах в запросах6

- •Типы операций [8, с. 128]

- •Сведения о стипендиатах

- •Перекрестная таблица

- •5.2. Задание для самостоятельной работы

- •Варианты заданий

- •5.3. Пример выполнения задания

- •5.3.1. Вычисления в запросе

- •5.3.2. Итоговые запросы

- •5.3.3. Сводные таблицы7

- •Изменение структуры сводной таблицы

- •Фильтрация

- •Авс-анализ

- •Детализация

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •6. Формы

- •6.1. Общая характеристика экранных форм8

- •6.2. Задание для самостоятельной работы

- •Варианты заданий

- •6.3. Пример выполнения задания

- •6.3.1. Простая форма

- •6.3.2. Составная форма, основанная на двух таблицах

- •6.3.3. Составная форма, основанная на таблице и запросе

- •6.3.4. Составная форма с вычисляемым полем в главной форме

- •6.3.5. Редактирование формы

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •7. Отчеты

- •7.1. Общая характеристика отчетов9

- •7.2. Задание для самостоятельной работы

- •Варианты заданий

- •7.3. Пример выполнения задания

- •7.3.1. Создание автоотчета

- •7.3.2. Нумерация и сортировка данных в отчете

- •7.3.3. Группировка и подсчет итогов в отчете

- •7.3.4. Подотчет в отчете

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •8. Web-интерфейс к базам данных Access

- •8.1. Общая характеристика страниц доступа к данным10

- •8.2. Задание для самостоятельной работы

- •Варианты заданий

- •8.3. Пример выполнения задания

- •8.3.1. Создание автостраницы

- •8.3.2. Создание страницы с помощью Мастера

- •8.3.3. Создание и изменение страниц доступа к данным в режиме Конструктора

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •9. Настройка пользовательского интерфейса

- •9.1. Общая характеристика элементов управления и их свойств

- •9.2. Задание для самостоятельной работы

- •9.3. Пример выполнения задания

- •9.3.1. Создание кнопочной формы

- •9.3.2. Добавление кнопок в форму

- •9.3.3. Макрос для открытия запроса

- •9.3.4. Задание условий отбора в макросе

- •9.3.5. Настройка параметров запуска

- •Контрольные вопросы

- •Тестовые задания

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Приложение 1 (справочное) Типы связи

- •Приложение 2 (справочное) Синтаксис масок ввода

- •Маски ввода

- •Примеры масок ввода

- •Учебное издание

1. Основы информационных систем и баз данных

Цель: знакомство с понятием информационных систем и способами представления информации в них.

1.1. Информационные системы1

Термины «информационные системы» и «базы данных» часто используют как синонимы. Информационная система включает в себя базу данных и без нее не может быть построена. База данных, в свою очередь, проектируется под конкретную информационную систему и обеспечивает данными процессы информационной системы. Как следствие, возникает вопрос: «Что было раньше – информационные системы на основе баз данных или базы данных для информационных систем?»

В рассматриваемом контексте уместно отметить различия между понятиями «данные» и «информация». «Данные» – это сведения о некоторой сущности, зафиксированные в виде значений и хранящиеся на некоторых носителях. «Данные» превращаются в содержательную «информацию», будучи осмысленно обработаны и представлены в нужное время в нужном месте.

Создание искусственных систем по переработке информации и автоматизации управления стало возможным с появлением компьютеров. В разное время были популярны термины АСУ (Автоматизированные системы управления), АИС (Автоматизированные информационные системы) и пр. Назначение всех перечисленных и им подобных программно-аппаратных систем в фиксации данных о деятельности организации и обеспечении пользователей достоверной и своевременной информацией для принятия решений и автоматизации управления.

Существуют две внутренние информационные причины необходимости автоматизации управления.

Первая причина была обозначена академиком В.М. Глушковыв в 70-е гг. XX в. как «Второй информационный барьер», который состоит в том, что человеческое общество достигло такого состояния, когда все населяющие Землю люди вместе не могут перерабатывать возросшие потоки и количество информации.

Второй

причиной выступает противоречие между

своевременностью и достоверностью

информации в управлении. Пусть объект

находится в состоянии

![]() в момент времени

в момент времени![]() (рис. 1.1).

(рис. 1.1).

![]()

![]()

Рис. 1.1. Временной интервал

Для

выработки управляющего воздействия на

объект необходимо собрать информацию.

Но за время ее сбора объект перейдет в

состояние

![]() ,

и информация

,

и информация![]() будет уже недостоверной.

будет уже недостоверной.

Применение информационных систем на базе компьютеров сокращает это противоречие, приближая человека к созданию идеальных инструментов управления. Но существует внешняя причина, ограничивающая развитие информационных систем сверху, она выражается в виде закона необходимого разнообразия Эшби. Пусть существует орган управления и объект управления (рис. 1.2).

Орган управления

Объект

управления

Рис. 1.2. Взаимодействие органа и объекта управления

Чтобы уметь управлять и реагировать на все изменения объекта, орган управления должен обладать таким же разнообразием свойств и возможностей, как объект управления, т.е. должен иметь детальную информацию о нем. Говорят, что орган управления (информационная система) должен содержать информационную модель объекта управления (предметной области).

С появлением компьютера, Интернет и Интранет стала возможной интеграция ранее независимых информационных процессов: почты, телеграфа, телефона, прессы, радио, телевидения, спутников космической связи и пр. Каждая информационная единица (фирма, организация, частное лицо) сегодня стремится стать органичной частью создаваемого электронного информационного сообщества.

Растет зависимость государств от информации (технической, экономической, военной, политической и пр.), ее источников, способностей передавать, перерабатывать, производить в расширенном масштабе, доносить до потребителя. Информация стала рассматриваться как стратегическое сырье наравне с материальными, энергетическими, людскими ресурсами.

Специалисты отмечают переход из «века энергетики» в «век информации», о чем свидетельствуют:

время удвоения объема научных знаний примерно 2-3 года;

материальные затраты на хранение, переработку и передачу информации (техника слабых токов – компьютеры, сети, электроника, связь, программы) превышают аналогичные затраты на энергетику (технику сильных токов);

уровень радиоизлучения планеты Земля, опоясанной системами спутниковой, сотовой, радиосвязи, приближается к уровню радиоизлучения Солнца.

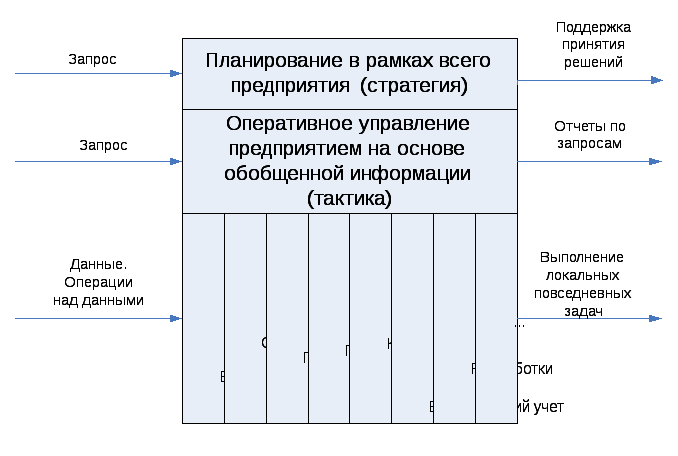

Традиционно в законченной информационной системе выделяют три уровня информации: оперативный, тактический и стратегический (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Иерархия информации в информационной системе

Оперативная информация нижнего уровня требуется в повседневной работе. Она первична, часто обновляема и является основой в информационной иерархии информационной системы. Ее обработка автоматизируется в первую очередь. Причем назначение программного обеспечения этого уровня во многом состоит в фиксации изменений и движении данных, выводе требуемых печатных отчетов. Этот уровень сегодня представлен большим количеством автономных программных систем для решения бухгалтерских, складских и других задач «кусочной» автоматизации. Самый эффективный инструмент обработки оперативной информации – Access.

Тактическая информация получается путем обобщения информации оперативного уровня и предназначена для руководителей среднего звена. Она представляет собой различные варианты решения на основании соответствующих запросов.

Стратегическая информация получается в результате обработки оперативной и тактической информации и предназначена для руководства. Она содержит краткие, содержательные сводки, отчеты и прогнозы. На ее основе осуществляется долгосрочное планирование и разработка политики предприятия в целом.

Автоматизация обработки тактической и стратегической информации требует реализации в информационной системе функций принятия решения, более гибкого и мощного программного обеспечения с элементами «искусственного интеллекта». В частности, информационные системы сегодняшних мировых лидеров в области создания и внедрения корпоративных информационных систем – SAP, Baan, SAS и др., – предоставляют руководителям следующие основные возможности:

выдают два-три десятка обобщенных показателей, описывающих текущее состояние бизнеса, используя специальные методы, основанные на нечеткой логике;

показывают динамику развития бизнеса с прогнозированием в будущее;

позволяют моделировать ситуации в будущем на основе текущих плановых показателей;

содержат встроенные средства оптимизации управления;

дают возможность оценить риски, т.е. оценить шансы на успех для различных вариантов решений руководителя;

обеспечивают руководителю работу в режиме удаленного доступа с мобильного компьютера и мгновенную, в течение нескольких секунд, реакцию на запросы.

Обработка оперативной информации фактически представляет собой конторскую работу, связанную со сбором и первичной обработкой данных, формированием документов, справок. Автоматизация этой деятельности привела к появлению концепции электронного офиса и, соответственно, офисных пакетов, в частности Microsoft Office, Perfect Office и пр. И если в организации нет единой информационной системы, то многие задачи оперативного и тактического уровней могут успешно решаться с их помощью.

Одной из фундаментальных идей современных информационных систем является концепция баз банных: данные должны быть организованы в базы данных с целью адекватного отражения реального объекта и обеспечения информационных нужд пользователя [8, с. 32].