- •Предмет и методы физиологии. Основные свойства живых тканей.

- •Раздражимость и возбудимость. Потенциал покоя и механизм его возникновения.

- •Признаки возбуждения. Потенциал действия и механизм его возникновения. Классификация раздражителей.

- •Кривая "сила-длительность". Реобаза. Хронаксия. Лабильность.

- •Реакции невозбудимых и возбудимых мембран на раздражители, градуальность и закон "всё или ничего".

- •Первичные и вторичные электротонические явления. Использование их в медицине.

- •Рефрактерность (фазы). Количественная мера возбудимости.

- •Виды мышечной ткани, их свойства и функции. Гетерогенность миоцитов скелетных мышц.

- •Электромеханическое сопряжение в миоците скелетной мышцы.

- •Типы и режимы мышечного сокращения.

- •Классификация нервных волокон. Механизмы и законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •Строение и классификация синапсов. Механизмы синаптической передачи.

- •Нервный центр: определение, строение. Свойство пространственной и временной суммации в нервном центре.

- •Общие свойства нервных центров (одностороннее проведение возбуждения, центральная задержка, посттетаническая потенциация, последействие, тонус, трансформация ритма, утомляемость).

- •Механизмы взаимодействия нервных центров (принципы координации рефлекторной деятельности): реципрокность, общий конечный путь, субординация, обратная афферентация, доминанта, индукция.

- •Понятие о физиологической системе. Стратегия регулирования биологической системы. Основные формы приспособления организма к окружающей среде (по к. Биша).

- •Механизмы (формы, виды) регуляции физиологических процессов и функций. Способы местной регуляции.

- •Определение и классификация безусловных рефлексов. Схема рефлекторной дуги соматического рефлекса. Рефлекторное кольцо.

- •Строение и функции вегетативной нервной системы. Рефлекторная дуга и классификация вегетативных рефлексов.

- •Сегментарные механизмы координации двигательных рефлексов. Двигательная (моторная) единица и мотонейронный пул.

- •Функции мозжечка и базальных ганглиев в регуляции двигательной активности.

- •Статические и статокинетические рефлексы.

- •Определение условного рефлекса. Различия между условными и безусловными рефлексами. Значение условнорефлекторной деятельности в жизни человека и животных. Классификация условных рефлексов.

- •Правила выработки условных рефлексов. Структурно-функциональная схема условного рефлекса и механизм образования временной связи (по и.П. Павлову).

- •Торможение условнорефлекторной деятельности: классификация и характеристика.

- •Принципы рефлекторной теории Сеченова - Павлова. Динамический стереотип.

- •Темперамент по Гиппократу. Типы высшей нервной деятельности по и.П. Павлову, и критерии их оценки (сила, уравновешенность, подвижность).

- •Память: классификация, физиологические механизмы кратковременной и долговременной памяти.

- •Цикл: бодрствование – сон. Стадии сна и их характеристика (ритмы ээг, вегетативные, соматические и психические проявления).

- •Речь как когнитивная функция. Корковая организация речевого центра.

- •Структурно-функциональная схема анализатора (сенсорной системы). Общие свойства анализаторов.

- •Классификация, свойства и функции рецепторов. Механизмы трансдукции сигналов в первично и вторично чувствующих рецепторах.

- •Строение, свойства и функции оптической системы глаза. Механизм аккомодации.

- •Характеристика фоторецепторов. Механизм трансдукции светового сигнала в сетчатке.

- •Структурно-функциональная схема зрительного анализатора.

- •Зрительная адаптация (темновая и световая). Зрачковый рефлекс.

- •Теории цветовосприятия. Аномалии цветового зрения.

- •Рецептивные поля сетчатки. Острота зрения. Поле зрения.

- •Структурно-функциональная схема слухового анализатора.

- •Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха.

- •Механизм трансдукции сигнала в слуховых рецепторах. Теория «бегущей волны» (д. Бекеши).

- •Основы физиологической акустики. Сопоставление физических и субъективных (психофизических) характеристик звука.

- •Строение и функции вестибулярного анализатора. Вестибуломоторные, вестибулосенсорные и вестибуловегетативные реакции.

- •Физиология вкусового анализатора.

- •Физиология обонятельного анализатора.

- •Физиология интероцептивного анализатора.

- •Физиология кожного анализатора.

- •Физиология проприоцептивного (двигательного) анализатора.

- •Гуморальная регуляция функций. Факторы гуморальной регуляции.

- •Классификация гормонов по химической природе, эффекты гормонов, гормон-рецепторное взаимодействие.

- •Тиреоидные гормоны: регуляция секреции, эффекты.

- •Значение кальция в организме. Регуляция кальциевого обмена.

- •Катехоламины: регуляция секреции, эффекты.

- •Глюкокортикоиды: регуляция секреции, эффекты.

- •Минералокортикоиды: регуляция секреции, эффекты.

- •Эндокринная функция поджелудочной железы.

- •Характеристика гипоталамо-гипофизарной системы.

- •Соматотропный и лактотропный гормоны: регуляция секреции, эффекты.

- •Окситоцин и вазопрессин: регуляция секреции, эффекты.

- •Внутренняя среда организма. Гомеостазис. Жёсткие и пластичные гомеостатические константы.

- •Понятие о системе крови. Объём и физиологическая роль крови и ее компонентов.

- •Функции тромбоцитов. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •Объем и состав плазмы крови; регуляция ее компонентов (вода, ионы, глюкоза).

- •Белки плазмы крови и их функции. Суспензионные свойства крови.

- •Физико-химические свойства крови: осмотическое и онкотическое давление, рН, вязкость и плотность.

- •Строение, свойства и функции эритроцитов. Виды гемолиза.

- •Гемопоэз и его регуляция.

- •Понятие о системах групп крови, системы аво и Rh.

- •Количество и функции гемоглобина крови. Виды (фракции) гемоглобина и его соединения.

- •Функции лейкоцитов. Лейкограмма. Физиологические лейкоцитозы.

- •Морфофункциональная структура системы кровообращения, ее составные элементы (по Фолкову) и их функции.

- •Автоматия и проводимость сердечной мышцы.

- •Особенности возбудимости сердечной мышцы. Рефрактерность, фазы рефрактерности. Желудочковая экстрасистола, компенсаторная пауза.

- •Сократимость миокарда: законы, показатели. Методы оценки насосной функции сердца.

- •Функции клапанного аппарата сердца. Тоны сердца, механизмы их происхождения и методы исследования.

- •Фазовая структура сердечного цикла. Состояние клапанного аппарата и динамика кровяного давления в полостях сердца и аорте в различные фазы сердечного цикла.

- •Электрокардиограмма и принципы её анализа. Количественная оценка свойств миокарда по экг.

- •Местная регуляция работы сердца.

- •Нервная регуляция работы сердца (рефлексогенные зоны, центры, эфферентное звено сердечных рефлексов). Эффекты стимуляции центробежных нервов сердца.

- •Основные показатели гемодинамики. Формула Хагена – Пуазейля.

- •Давление крови, его виды и методы измерения. Анализ факторов, определяющих кровяное давление.

- •Артериальный и венный пульс. Сфигмограмма и флебограмма.

- •Динамика линейной и объёмной скорости кровотока в разных сосудах большого круга кровообращения.

- •Морфофункциональная характеристика микроциркуляции. Регуляция кровотока в капиллярах (обменных кровеносных сосудах). Механизм обмена веществ через стенку капилляра.

- •Методы оценки функций сердечнососудистой системы.

- •Виды сосудистого тонуса и его регуляция (местная, гуморальная, нервная).

- •Понятие о выделительной функции организма. Экстраренальные органы выделения. Функции почек.

- •Нефрон: типы, строение, функциональная характеристика отделов.

- •Клубочковая фильтрация: механизмы и регуляция.

- •Канальцевая реабсорбция: механизмы и регуляция.

- •Канальцевая секреция: механизмы и регуляция.

- •Противоточно-поворотная множительная система почек.

- •Роль почек в поддержании постоянства внутренней среды организма (изоволюмии, изоосмии, изоионии, кислотно-основного равновесия).

- •Физиологическая роль пищи и виды её обработки в пищеварительном тракте. Конвейерный принцип организации пищеварения (по и.П. Павлову). Типы пищеварения.

- •Химическая обработка пищи в полости рта. Регуляция слюноотделения, значение слюны.

- •Механическая обработка пищи в полости рта (рефлексы жевания и глотания).

- •Моторика желудка. Механизм регуляции эвакуации химуса в 12-перстную кишку.

- •Состав желудочного сока и значение его компонентов. Особенности секреторных полей желудка. Антианемическая функция желудка.

- •Фазы желудочной секреции и ее регуляция.

- •Состав и свойства сока поджелудочной железы. Регуляция экзокринной функции поджелудочной железы.

- •Состав желчи и её значение в пищеварении. Холерез и холекинез, их регуляция.

- •Состав кишечного сока и регуляция его секреции. Полостное и пристеночное (мембранное) пищеварение в тонкой кишке.

- •Значение толстой кишки в пищеварении. Функции кишечной микрофлоры.

- •Виды моторики кишечника, значение, регуляция.

- •Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. Механизмы всасывания солей, воды, моносахаридов, аминокислот, жиров.

- •Пищевой центр, пищевое поведение. Регуляция голода и сытости.

- •Физиологическая система дыхания. Этапы (стадии) дыхания и составляющие их процессы.

- •Механизм лёгочной вентиляции: биомеханика и динамика внутриплеврального и внутриальвеолярного давлений во время вдоха и выдоха.

- •Растяжимость лёгких и сопротивление в дыхательной системе. Эластическая тяга лёгких, две её составляющие.

- •Лёгочные объёмы и ёмкости, динамические показатели (мод, чд) лёгочной вентиляции. Анатомическое и физиологическое дыхательное мертвое пространство.

- •Диффузионная способность лёгких. Факторы, влияющие на газообмен через аэрогематический барьер (закон диффузии Фика).

- •Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина.

- •Транспорт углекислого газа кровью. Химические реакции в эритроците при газообмене в легких и тканях (цикл Гендерсона).

- •Структурно-функциональная организация дыхательного центра. Регуляция вентиляции легких.

- •Показатели и регуляция вентиляции легких в условиях измененной газовой среды (недостаток кислорода, избыток углекислого газа, изменённое атмосферное давление) и при физической нагрузке.

- •Особенности первого начала термодинамики в биологических системах. Виды полезной работы организма. Первичное и вторичное тепло.

- •Энерготраты при различных функциональных состояниях и видах деятельности организма. Коэффициент физической активности.

- •Основной обмен организма. Прямая и непрямая калориметрия.

- •Температура тела ("ядра" и "оболочки") человека. Уравнение теплового баланса гомойотермного организма. Химическая и физическая терморегуляция (механизмы теплообразования и теплообмена).

- •Нервная и гуморальная регуляция постоянства температуры тела человека. Эффекторы теплопродукции и теплоотдачи. Гипоталамический термостат.

- •Терморегуляция организма в различных условиях внешней среды (высокая и низкая температуры окружающей среды).

Нервный центр: определение, строение. Свойство пространственной и временной суммации в нервном центре.

Нервный центр — совокупность структур центральной нервной системы, координированная деятельность которых обеспечивает регуляцию отдельных функций организма или определенный рефлекторный акт.

Основными клеточными элементами нервного центра являются многочисленные нейроны, скопление которых формирует нервные ядра. В состав центра могут входить нейроны, рассеянные за пределами ядер. Нервный центр может быть представлен структурами мозга, располагающимися на нескольких уровнях центральной нервной системы (центры регуляции дыхания, кровообращения, пищеварения).

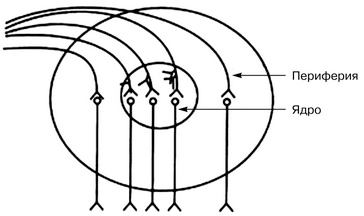

Любой нервный центр состоит из ядра и периферии.

Ядерная часть нервного центра представляет собой функциональное объединение нейронов, в которое поступает основная информация от афферентных путей. Повреждение этого участка нервного центра приводит к повреждению или существенному нарушению осуществления данной функции.

Периферическая часть нервного центра получает небольшую порцию афферентной информации, и ее повреждение вызывает ограничение или уменьшение объема выполняемой функции.

Схема общего строения нервного центра ↑

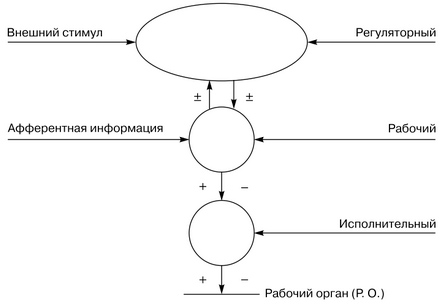

В нервных центрах выделяют следующие иерархические отделы: рабочие, регуляторные и исполнительные.

Схема иерархического подчинения разных отделов нервных центров ↑

Рабочий отдел ответствен за осуществление данной функции.

Регуляторный отдел - центр, расположенный в КБПГМ (коре больших полушарий головного мозга) и регулирующий активность рабочего отдела нервного центра. В свою очередь, активность регуляторного отдела нервного центра зависит от состояния рабочего отдела, который получает афферентную информацию, и от внешних стимулов среды.

Исполнительный отдел - двигательный центр, расположенный в спинном мозге и передающий информацию от рабочего отдела нервного центра к рабочим органам.

Временная суммация возникает как в синапсах вследствие того, что чем больше поступает нервных импульсов, тем больше выделяется нейромедиатора в них, тем выше амплитуда возбуждающего постсинаптического потенциала. Поэтому рефлекторная реакция может возникать на несколько последовательных подпороговых раздражений. Пространственная суммация наблюдается тогда, когда к нервному центру идут импульсы от нескольких рецепторных нейронов. При действии на них подпороговых стимулов, возникающие постсинаптические потенциалы суммируются, и в мембране нейрона генерируется распространяющийся потенциал действия.

Общие свойства нервных центров (одностороннее проведение возбуждения, центральная задержка, посттетаническая потенциация, последействие, тонус, трансформация ритма, утомляемость).

Основные свойства нервных центров:

1)одностороннее проведение возбуждения (в нервных центрах прохождение импульсов возбуждения по цепи нейронов осуществляется только в одном направлении: от чувствительного нерва через промежуточные к двигательному, а от двигательного — к органу-исполнителю. Это обусловлено односторонней синаптической передачей импульсов от одной нервной клетки к другой с помощью медиатора, который выделяется концевым аппаратом аксона и содержится лишь в пресинаптической щели. В связи с этим поток нервных импульсов в рефлекторной дуге имеет определенное направление. Это свойство обеспечивает координирующую роль центральной нервной системы и способствует замыкательной функции условно-рефлекторных связей);

2)центральная задержка (замедление проведения возбуждения или латентный (скрытый) периодом рефлекса. Обусловлена более медленным проведением нервных импульсов через синапсы. Интервал от начала раздражения рецептора до появления ответной реакции — 0,2–0,5 с. Чем сложнее рефлекс, тем длительнее центральная задержка. Необходимо учитывать скрытый период при выработке условного рефлекса и подкрепляющий раздражитель надо применять не раньше 0,5 с после воздействия сигнального раздражителя. Скрытый период рефлекса увеличивается при утомлении и заболевании);

3)посттетаническая потенциация - интенсивность ответной реакции нервного центра зависит от предшествующих ритмических раздражений. Явление потенциации – увеличение амплитуды постсинаптического потенциала связано с накоплением ионов кальция в пресинаптическом окончании и вследствие этого при ритмической стимуляции каждый пресинаптический потенциал вызывает высвобождение все большего числа квантов медиатора. Такую же природу имеет феномен посттетанической потенциации: увеличение числа квантов медиатора, высвобождаемых нервным импульсом после предшествующего ритмического раздражения, приводит к повышению возбудимости ПСМ нейронов и всего нервного центра. Может длиться от нескольких минут до нескольких часов в различных структурах мозга. Предполагают, что этот феномен присутствует в пластических перестройках функций синапсов и лежит в основе механизмов организации условных рефлексов и памяти;

4)последействие (присуще всем нервным центрам и характеризуется тем, что на короткое раздражение проявляется длительная ответная реакция, т. е. рефлекторный акт длится еще некоторое время после того, как раздражение рецептора прекращено. Такое последействие объясняется тем, что нервные импульсы от рецепторов поступают к двигательным центрам по различным нервным путям неодновременно: по коротким быстрее, чем по длинным. Запаздывающие импульсы поддерживают возбужденное состояние соответствующего нервного центра. Остаточное возбуждение в нервных центрах может сохраняться до 2 с и способствовать лучшей замыкательной функции при образовании условных рефлексов. После окончания действия любого раздражителя требуется некоторое время для спада остаточного возбуждения нервного центра и освобождения рефлекторных путей для новой рефлекторной деятельности);

5)тонус (нервные центры обладают свойством постоянно находиться в состоянии незначительного возбуждения при относительном рефлекторном покое. Постоянно посылают импульсы, обеспечивающие тоническое сокращение скелетной мускулатуры. Тонус нервных центров поддерживается действием гуморальных веществ и непрерывным потоком импульсов, поступающих от рецепторов. Огромное значение в поддержании мышечного тонуса имеют нервные центры продолговатого, среднего и промежуточного мозга. Тоническое состояние нервных центров и мышечной системы обеспечивает устойчивую выработку условных рефлексов и хорошую работоспособность);

6)трансформация ритма (способность нейронов изменять ритм приходящих импульсов. Механизмами могут быть: возникновение длительного ВПСП (возбуждающий постсинаптический потенциал) на фоне которого возникает несколько спайков; следовые колебания мембранного потенциала. Если следовое колебание достигнет критического уровня деполяризации мембраны, возникнет вторичный спайк; трансформация ритма может быть связана с наличием в нервных цепях реверберационных кругов, повышающих заданный ритм, или тормозных нейронов, понижающих ритм на выходе из нервного центра);

7)утомляемость (проявляется в постепенном снижении и в конечном итоге полным прекращением рефлекторного ответа при продолжительном раздражении афферентных нервных волокон. Связано с нарушением передачи возбуждения в межнейронных синапсах. Нарушение может быть обусловлено резким уменьшением запасов синтезированного медиатора в нервных окончаниях, уменьшением чувствительности к медиатору постсинаптической мембраны нервной клетки, уменьшением ее энергетических ресурсов).