- •Предмет и методы физиологии. Основные свойства живых тканей.

- •Раздражимость и возбудимость. Потенциал покоя и механизм его возникновения.

- •Признаки возбуждения. Потенциал действия и механизм его возникновения. Классификация раздражителей.

- •Кривая "сила-длительность". Реобаза. Хронаксия. Лабильность.

- •Реакции невозбудимых и возбудимых мембран на раздражители, градуальность и закон "всё или ничего".

- •Первичные и вторичные электротонические явления. Использование их в медицине.

- •Рефрактерность (фазы). Количественная мера возбудимости.

- •Виды мышечной ткани, их свойства и функции. Гетерогенность миоцитов скелетных мышц.

- •Электромеханическое сопряжение в миоците скелетной мышцы.

- •Типы и режимы мышечного сокращения.

- •Классификация нервных волокон. Механизмы и законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •Строение и классификация синапсов. Механизмы синаптической передачи.

- •Нервный центр: определение, строение. Свойство пространственной и временной суммации в нервном центре.

- •Общие свойства нервных центров (одностороннее проведение возбуждения, центральная задержка, посттетаническая потенциация, последействие, тонус, трансформация ритма, утомляемость).

- •Механизмы взаимодействия нервных центров (принципы координации рефлекторной деятельности): реципрокность, общий конечный путь, субординация, обратная афферентация, доминанта, индукция.

- •Понятие о физиологической системе. Стратегия регулирования биологической системы. Основные формы приспособления организма к окружающей среде (по к. Биша).

- •Механизмы (формы, виды) регуляции физиологических процессов и функций. Способы местной регуляции.

- •Определение и классификация безусловных рефлексов. Схема рефлекторной дуги соматического рефлекса. Рефлекторное кольцо.

- •Строение и функции вегетативной нервной системы. Рефлекторная дуга и классификация вегетативных рефлексов.

- •Сегментарные механизмы координации двигательных рефлексов. Двигательная (моторная) единица и мотонейронный пул.

- •Функции мозжечка и базальных ганглиев в регуляции двигательной активности.

- •Статические и статокинетические рефлексы.

- •Определение условного рефлекса. Различия между условными и безусловными рефлексами. Значение условнорефлекторной деятельности в жизни человека и животных. Классификация условных рефлексов.

- •Правила выработки условных рефлексов. Структурно-функциональная схема условного рефлекса и механизм образования временной связи (по и.П. Павлову).

- •Торможение условнорефлекторной деятельности: классификация и характеристика.

- •Принципы рефлекторной теории Сеченова - Павлова. Динамический стереотип.

- •Темперамент по Гиппократу. Типы высшей нервной деятельности по и.П. Павлову, и критерии их оценки (сила, уравновешенность, подвижность).

- •Память: классификация, физиологические механизмы кратковременной и долговременной памяти.

- •Цикл: бодрствование – сон. Стадии сна и их характеристика (ритмы ээг, вегетативные, соматические и психические проявления).

- •Речь как когнитивная функция. Корковая организация речевого центра.

- •Структурно-функциональная схема анализатора (сенсорной системы). Общие свойства анализаторов.

- •Классификация, свойства и функции рецепторов. Механизмы трансдукции сигналов в первично и вторично чувствующих рецепторах.

- •Строение, свойства и функции оптической системы глаза. Механизм аккомодации.

- •Характеристика фоторецепторов. Механизм трансдукции светового сигнала в сетчатке.

- •Структурно-функциональная схема зрительного анализатора.

- •Зрительная адаптация (темновая и световая). Зрачковый рефлекс.

- •Теории цветовосприятия. Аномалии цветового зрения.

- •Рецептивные поля сетчатки. Острота зрения. Поле зрения.

- •Структурно-функциональная схема слухового анализатора.

- •Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха.

- •Механизм трансдукции сигнала в слуховых рецепторах. Теория «бегущей волны» (д. Бекеши).

- •Основы физиологической акустики. Сопоставление физических и субъективных (психофизических) характеристик звука.

- •Строение и функции вестибулярного анализатора. Вестибуломоторные, вестибулосенсорные и вестибуловегетативные реакции.

- •Физиология вкусового анализатора.

- •Физиология обонятельного анализатора.

- •Физиология интероцептивного анализатора.

- •Физиология кожного анализатора.

- •Физиология проприоцептивного (двигательного) анализатора.

- •Гуморальная регуляция функций. Факторы гуморальной регуляции.

- •Классификация гормонов по химической природе, эффекты гормонов, гормон-рецепторное взаимодействие.

- •Тиреоидные гормоны: регуляция секреции, эффекты.

- •Значение кальция в организме. Регуляция кальциевого обмена.

- •Катехоламины: регуляция секреции, эффекты.

- •Глюкокортикоиды: регуляция секреции, эффекты.

- •Минералокортикоиды: регуляция секреции, эффекты.

- •Эндокринная функция поджелудочной железы.

- •Характеристика гипоталамо-гипофизарной системы.

- •Соматотропный и лактотропный гормоны: регуляция секреции, эффекты.

- •Окситоцин и вазопрессин: регуляция секреции, эффекты.

- •Внутренняя среда организма. Гомеостазис. Жёсткие и пластичные гомеостатические константы.

- •Понятие о системе крови. Объём и физиологическая роль крови и ее компонентов.

- •Функции тромбоцитов. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •Объем и состав плазмы крови; регуляция ее компонентов (вода, ионы, глюкоза).

- •Белки плазмы крови и их функции. Суспензионные свойства крови.

- •Физико-химические свойства крови: осмотическое и онкотическое давление, рН, вязкость и плотность.

- •Строение, свойства и функции эритроцитов. Виды гемолиза.

- •Гемопоэз и его регуляция.

- •Понятие о системах групп крови, системы аво и Rh.

- •Количество и функции гемоглобина крови. Виды (фракции) гемоглобина и его соединения.

- •Функции лейкоцитов. Лейкограмма. Физиологические лейкоцитозы.

- •Морфофункциональная структура системы кровообращения, ее составные элементы (по Фолкову) и их функции.

- •Автоматия и проводимость сердечной мышцы.

- •Особенности возбудимости сердечной мышцы. Рефрактерность, фазы рефрактерности. Желудочковая экстрасистола, компенсаторная пауза.

- •Сократимость миокарда: законы, показатели. Методы оценки насосной функции сердца.

- •Функции клапанного аппарата сердца. Тоны сердца, механизмы их происхождения и методы исследования.

- •Фазовая структура сердечного цикла. Состояние клапанного аппарата и динамика кровяного давления в полостях сердца и аорте в различные фазы сердечного цикла.

- •Электрокардиограмма и принципы её анализа. Количественная оценка свойств миокарда по экг.

- •Местная регуляция работы сердца.

- •Нервная регуляция работы сердца (рефлексогенные зоны, центры, эфферентное звено сердечных рефлексов). Эффекты стимуляции центробежных нервов сердца.

- •Основные показатели гемодинамики. Формула Хагена – Пуазейля.

- •Давление крови, его виды и методы измерения. Анализ факторов, определяющих кровяное давление.

- •Артериальный и венный пульс. Сфигмограмма и флебограмма.

- •Динамика линейной и объёмной скорости кровотока в разных сосудах большого круга кровообращения.

- •Морфофункциональная характеристика микроциркуляции. Регуляция кровотока в капиллярах (обменных кровеносных сосудах). Механизм обмена веществ через стенку капилляра.

- •Методы оценки функций сердечнососудистой системы.

- •Виды сосудистого тонуса и его регуляция (местная, гуморальная, нервная).

- •Понятие о выделительной функции организма. Экстраренальные органы выделения. Функции почек.

- •Нефрон: типы, строение, функциональная характеристика отделов.

- •Клубочковая фильтрация: механизмы и регуляция.

- •Канальцевая реабсорбция: механизмы и регуляция.

- •Канальцевая секреция: механизмы и регуляция.

- •Противоточно-поворотная множительная система почек.

- •Роль почек в поддержании постоянства внутренней среды организма (изоволюмии, изоосмии, изоионии, кислотно-основного равновесия).

- •Физиологическая роль пищи и виды её обработки в пищеварительном тракте. Конвейерный принцип организации пищеварения (по и.П. Павлову). Типы пищеварения.

- •Химическая обработка пищи в полости рта. Регуляция слюноотделения, значение слюны.

- •Механическая обработка пищи в полости рта (рефлексы жевания и глотания).

- •Моторика желудка. Механизм регуляции эвакуации химуса в 12-перстную кишку.

- •Состав желудочного сока и значение его компонентов. Особенности секреторных полей желудка. Антианемическая функция желудка.

- •Фазы желудочной секреции и ее регуляция.

- •Состав и свойства сока поджелудочной железы. Регуляция экзокринной функции поджелудочной железы.

- •Состав желчи и её значение в пищеварении. Холерез и холекинез, их регуляция.

- •Состав кишечного сока и регуляция его секреции. Полостное и пристеночное (мембранное) пищеварение в тонкой кишке.

- •Значение толстой кишки в пищеварении. Функции кишечной микрофлоры.

- •Виды моторики кишечника, значение, регуляция.

- •Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. Механизмы всасывания солей, воды, моносахаридов, аминокислот, жиров.

- •Пищевой центр, пищевое поведение. Регуляция голода и сытости.

- •Физиологическая система дыхания. Этапы (стадии) дыхания и составляющие их процессы.

- •Механизм лёгочной вентиляции: биомеханика и динамика внутриплеврального и внутриальвеолярного давлений во время вдоха и выдоха.

- •Растяжимость лёгких и сопротивление в дыхательной системе. Эластическая тяга лёгких, две её составляющие.

- •Лёгочные объёмы и ёмкости, динамические показатели (мод, чд) лёгочной вентиляции. Анатомическое и физиологическое дыхательное мертвое пространство.

- •Диффузионная способность лёгких. Факторы, влияющие на газообмен через аэрогематический барьер (закон диффузии Фика).

- •Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина.

- •Транспорт углекислого газа кровью. Химические реакции в эритроците при газообмене в легких и тканях (цикл Гендерсона).

- •Структурно-функциональная организация дыхательного центра. Регуляция вентиляции легких.

- •Показатели и регуляция вентиляции легких в условиях измененной газовой среды (недостаток кислорода, избыток углекислого газа, изменённое атмосферное давление) и при физической нагрузке.

- •Особенности первого начала термодинамики в биологических системах. Виды полезной работы организма. Первичное и вторичное тепло.

- •Энерготраты при различных функциональных состояниях и видах деятельности организма. Коэффициент физической активности.

- •Основной обмен организма. Прямая и непрямая калориметрия.

- •Температура тела ("ядра" и "оболочки") человека. Уравнение теплового баланса гомойотермного организма. Химическая и физическая терморегуляция (механизмы теплообразования и теплообмена).

- •Нервная и гуморальная регуляция постоянства температуры тела человека. Эффекторы теплопродукции и теплоотдачи. Гипоталамический термостат.

- •Терморегуляция организма в различных условиях внешней среды (высокая и низкая температуры окружающей среды).

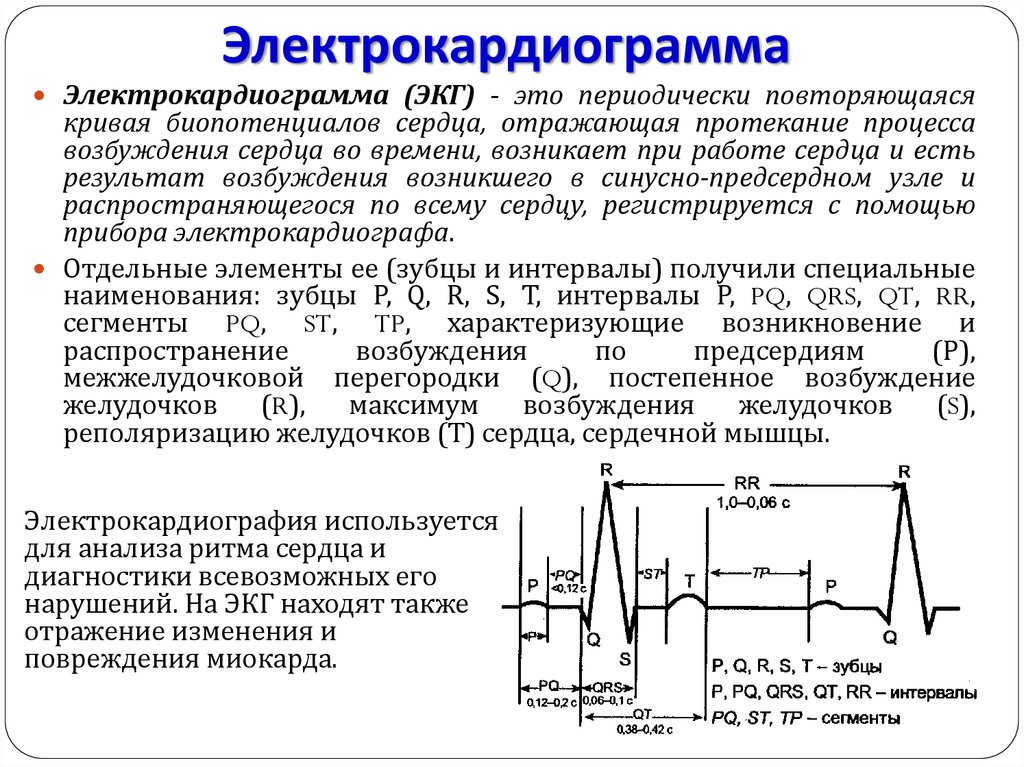

Электрокардиограмма и принципы её анализа. Количественная оценка свойств миокарда по экг.

Электрокардиограмма (ЭКГ) - запись суммарного электрического потенциала, появившегося при возбуждении множества миокардиальных клеток, метод исследования - электрокардиография.

Для регистрации ЭКГ у человека применяют три стандартных биполярных отведения — расположение электродов на поверхности тела. Первое отведение — на правой и левой руках, второе — на правой руке и левой ноге, третье — на левой руке и левой ноге. Кроме стандартных отведении, применяют отведения от других точек грудной клетки в области расположения сердца, также однополюсные (униполярные) отведения.

Типовая ЭКГ человека состоит из пяти положительных и отрицательных колебаний — зубцов, соответствующих циклу сердечной деятельности. Их обозначают латинскими буквами Р, Q, R, S, Т, грудные отведения (перикардиальные) - V (V1, V2 V3, V4, V5, V6). Три зубца (Р, R, Т) направлены вверх (положительные зубцы), два (Q, S) — вниз (отрицательные).

Зубец Р отражает период возбуждения предсердий, продолжительность - 0,08-0,1с.

Сегмент P - Q соответствует проведению возбуждения через предсердно-желудочковый узел к желудочкам. Продолжается 0,12-0,20с.

Зубец Q отражает деполяризацию межжелудочковой перегородки.

Зубец R — самый высокий в ЭКГ, представляет собой деполяризацию верхушки сердца, задней и боковой стенок желудочков.

Зубец S отражает охват возбуждением основания желудочков, зубец Т — процесс быстрой реполяризации желудочков.

Комплекс QRS совпадает с реполяризацией предсердий. Его продолжительность - 0,06-0,1с. Комплекс QRST обусловлен появлением и распространением возбуждения в миокарде желудочков (желудочковый комплекс). Общая продолжительность QRST приблизительно равна 0,36с. Условная линия, которая соединяет две точки ЭКГ с наибольшей разностью потенциалов, - электрическая ось сердца.

Электрокардиография в диагностике заболеваний сердца дает возможность детально исследовать изменения сердечного ритма, возникновение дополнительного очага возбуждения при появлении экстрасистол, нарушение проводимости возбуждения по проводящей системе сердца, ишемию, инфаркт миокарда.

Оценку можно проводить по изменению сегмента ST и зубца Т. При повреждениях миокарда, связанных с гипоксией или другими факторами, в одиночных волокнах миокарда прежде всего снижается уровень плато ПД и лишь затем наступает существенное уменьшение потенциала покоя. На ЭКГ эти изменения проявляются во время фазы реполяризации: зубец Т уплощается или становится отрицательным, сегмент ST смещается вверх или вниз от изолинии. В случае прекращения кровотока в одной из коронарных артерий (инфаркт миокарда) формируется участок омертвевшей ткани, о расположении которого можно судить, анализируя одновременно несколько отведении (в частности, грудных). ЭКГ при инфаркте претерпевает значительные изменения во времени. Для ранней стадии инфаркта характерен «монофазный» желудочковый комплекс, обусловленный подъемом сегмента ST.

Местная регуляция работы сердца.

К механизмам местной регуляции работы сердца относятся механизмы гетеро- и гомеометрической саморегуляции).

Мышцы предсердий и желудочков при наполнении их полостей кровью во время диастолы растягиваются. Растяжение мышечных волокон как раздражитель определяет величину их ответной сократительной реакции во время систолы. Между степенью растяжения мышечного волокна во время диастолы и силой его сокращения во время систолы существует (в определенных пределах) прямая линейная зависимость. Эта зависимость была изучена и сформулирована Старлингом (1918) в виде «закона сердца»; при прочих равных условиях сила сокращений волокон миокарда является функцией их конечнодиастолической длины.

«Закон сердца» подтвержден впоследствии как на изолированной полоске миокарда, так и на сердце животных и человека (во время хирургических операций) – гетерометрическая саморегуляция.

Гетерометрическая саморегуляция в естественных условиях обеспечивает хорошее соответствие между величиной венозного возврата и систолического выброса крови сердцем в различных условиях жизнедеятельности (динамическая мышечная работа, изменение положения тела в пространстве и пр.), улучшает эффективность работы миокарда желудочков. В нормальных физиологических условиях линейные размеры полостей сердца во время диастолы увеличиваются на 15-20% и зависимость между длиной мышечного волокна и развиваемым им напряжением проявляется в наиболее оптимальных пределах.

В некоторых случаях (повышение сопротивления систолическому выбросу, учащение сердцебиений) увеличение силы и максимальной скорости систолы могут наблюдаться и на фоне неизменной исходной длины миокардиальных клеток. Такие реакции - гомеометрическая саморегуляции сердца.

В основе гетеро- и гомеометрической саморегуляции деятельности сердца лежат внутриклеточные процессы. При умеренном растяжении сердца (гетерометрическая саморегуляция) актиновые протофибриллы несколько вытягиваются из промежутков между миозиновыми протофибриллами, число активированных «поперечных мостиков», обеспечивающих формирование актомиозиновых комплексов и перемещение актиновых протофибрилл относительно миозиновых к центру саркомера, увеличивается, нарастает и степень последующего сокращения. Увеличение силы сокращений при учащении сердечного ритма (гомеометрическая саморегуляция) в основном определяется тем, что концентрация ионов кальция в межфибриллярном пространстве перед каждой систолой оказывается повышенной, т.к. при укорочении диастолы ионы кальция не успевают «откачиваться» во внутриклеточные депо.

Механизмы гетерометрической саморегуляции проявляются и в реакциях гладких мышц сосудистой стенки. «Базальный» тонус сосудов определяется структурным и миогенным факторами. Структурная часть создается жесткой сосудистой «сумкой», образованной коллагеновыми волокнами. Миогенная часть обеспечивается сокращением гладких мышц сосудов. Напряжение гладких мышц сосудистой стенки возникает как реакция на растяжение сосудов под влиянием внутрисосудистого давления. При увеличении внутрисосудистого давления напряжение гладких мышц сосудов увеличивается, при снижении — уменьшается. В этих условиях просвет сосудов может остаться неизменным. Ауторегуляция тонуса сосудов направлена на обеспечение постоянства кровотока в сосудах при изменяющемся в них кровяном давлении. Особенно хорошо выражена в сосудах почек и мозга. При изменении артериального давления в этих сосудах в пределах 70—190 мм рт. ст. (9—25 кПа) просвет сосудов и кровоток в них остаются сравнительно постоянными и обеспечивают стабильный уровень функции в жизненно важных органах.

Местная регуляция работы сердца и тонуса сосудов определяется не только действием физических факторов (растяжение мышечного волокна, сопротивление выбросу), но и местным действием многих химических веществ, что особенно важно в отношении гладких мышц сосудов и регуляции органного кровообращения. К таким веществам относятся некоторые метаболиты, ацетилхолин, гистамин, брадикинин, простагландины. Их действие может быть и системным, если они поступают в общий кровоток в достаточно больших количествах.

-метаболиты. Все продукты тканевого обмена (угольная, молочная, пировиноградная кислоты, продукты превращения АТФ, ионы водорода, калия, фосфорной кислоты) - сосудорасширяющие агенты. Накапливаясь при усиленной функции органа (скелетные мышцы, сердце, мозг и др.) вызывают рабочую гиперемию, при временном прекращении кровотока — реактивную гиперемию органа или части тела. Для каждого из этих веществ характерно относительно слабое влияние на сосуды, но совместное их действие сопровождается взаимным усилением эффекта. Такое же действие на сосуды оказывает местная гипоксия и гиперосмолярность.

-ацетилхолин. В нервных окончаниях двигательных нервов соматической нервной системы, во всех парасимпатических и симпатических холинергических нервах передача возбуждения осуществляется с участием ацетилхолина. В зоне своего освобождения может расширять мелкие кровеносные сосуды. Местный характер эффекта объясняется тем, что ацетилхолин быстро разрушается ферментом холинэстеразой.

-гистамин. Продукт тканевого обмена, освобождающийся во всех тканях. Количество нарастает при увеличении интенсивности обмена веществ в органе, при воспалениях, ожогах, аллергических реакциях. Т.к. фермент гистаминаза, разрушающий гистамин, содержится также во всех органах, гистамин оказывает только местное сосудорасширяющее действие. При обширных повреждениях тканей образуется большое количество гистамина и развивается расширение капилляров многих сосудистых областей тела. Такая реакция может сопровождаться падением общего АД и развитием «гистаминного» шока.

-брадикинин. Фактор полипептидной природы, обладающий сильным сосудорасширяющим действием, усиленно продуцируется при функции железистых органов. Именно этот фактор создает рабочую гиперемию секреторных органов. Возможно, и гиперемия кожи при действии тепла в определенной степени связана с продукцией брадикинина потовыми железами.

-простагландины. Группа биологически активных химических факторов, образующихся во многих органах и тканях (легкие, печень, почки, яичники, матка и др.) в результате ферментативных превращений некоторых ненасыщенных жирных кислот. Выраженным сосудорасширяющим действием обладают простагландины типа Е.

Все перечисленные химические факторы, оказывая местное действие на гладкие мышцы сосудов, приспосабливают кровоток в органе к уровню его текущей жизнедеятельности. Снижение тонуса резистивных сосудов (мелких артерий, артериол, прекапилляров, посткапилляров) в активно работающем органе приводит к увеличению числа открытых, функционирующих капилляров и площади МЦР (микроциркуляторного русла), на которой совершается обмен пластическим и энергетическим материалом через капиллярную стенку. Эти химические вещества способны изменять проницаемость сосудистой стенки и реологические свойства (реология – учение о текучести) крови, что отражается на микроциркуляции и транскапиллярном обмене.

Химические факторы, оказывающие местное влияние на гладкие мышцы сосудов, могут изменять и силу сердечных сокращений, но этот эффект часто опосредован через местный контроль коронарного кровотока.

Влияние гуморальных факторов (гормонов, ионов К+, Са++, Н+) на деятельность сердца.

Гуморальная регуляция осуществляется веществами системного и местного действия. К веществам системного действия относятся: ионы кальция, калия, натрия, гормоны. Ионы кальция вызывают сужение сосудов, ионы калия оказывают расширяющее действие.

Действие гормонов на тонус сосудов:

-вазопрессин – повышает тонус гладкомышечных клеток артериол, вызывая сужение сосудов;

-адреналин оказывает одновременно и суживающее и расширяющее действие, воздействуя на альфа1-адренорецепторы и бета1-адренорецепторы, поэтому при незначительных концентрациях адреналина - расширение кровеносных сосудов, при высоких – сужение;

-тироксин – стимулирует энергетические процессы и вызывает сужение кровеносных сосудов;

-ренин – вырабатывается клетками юкстагломерулярного аппарата и поступает в кровоток, оказывая воздействие на белок ангиотензиноген, который переходит в ангиотезин II, вызывающий сужение сосудов.

Ионы водорода воздействуют на хеморецепторы сердечно-сосудистой системы, приводя к рефлекторному сужению просвета сосудов.