- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I иьщАи шцслшлили! тл

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I общая эпидемиология

- •Раздел 1

- •Д. К. Заболотный

- •В. А. Башенин

- •Е. Н. Павловский

- •Глава 2

- •Раздел 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •0 Отделение а ш Отделение б

- •В двух отделениях реанимации новорожденных

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •Приемы формальной логики

- •Приемы биостатистики

- •Часть I. Цьщая л 1ущс1у1ПиЛ1д у1л

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Раздел 3

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •2. В эпидемическом процессе имеет место взаимообусловленная изменчивость биологических свойств обеих взаимодействующих популяций.

- •3. Имеет место фазовая самоперестройка популяции паразита, которая определяет неравномерность развития эпидемического процесса.

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Раздел 4. Эпидемиология антропонозов

- •Глава 16

- •Удельный вес исследованных центрами санэпидслужбы проб воды в источниках централизованного водоснабжения с отклонениями от санитарных норм (в %)

- •Частота обнаружения брюшнотифозных о-антител в сыворотке здоровых взрослых людей (p. X. Яфаев, г. Ф. Вараксина)

- •1997 1998 Годы

- •Глава 17

- •(P. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •(На 100 тыс. Населения)

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Цифрой над ним — дата заболевания)

- •Доверительного интервала)

- •Санкт-Петербурге

- •100 Рис. 17.39. Динамика заболеваемости краснухой детей 1967-1979 гг. Рождения в Московском районе Ленинграда (p. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •Глава 18

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Глава 19

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Глава 21

- •Часть II. Эпидемиолог ия имфькЦииппыл лньилсопппп

- •Раздел 7

- •Глава 22

- •V ▼ Первое сообщение о резистентности

- •(Banerjee и соавт., 1991)

- •Глава 23

- •(Доля в общем числе выделенных культур, %)

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Глава 26

- •Глава 27

- •Глава 28

- •Часть III

- •Глава 29

- •Глава 30

- •Глава 32

- •Глава 33

- •Часть IV

- •Глава 34

- •Продолжение приложения 4

- •Зуева Людмила Павловна —

- •Яфаев Рауэль Хасаньянович —

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18, оф. 501 тел./факс: (812) 325-39-86, 186-72-36 e-mail: foliant@peterlink.Ru http: //www. Foliant. Com. Ru

Глава 25

ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА

Определение

К нозокомиальным инфекциям кровотока (ИКР) относят случаи наличия клинических признаков инфекции кровотока, развившиеся не ранее чем через 48 часов после поступления больного в лечебное учреждение, или положительного высева из крови, взятой не ранее 48 часов после госпитализации.

Все случаи инфекции кровотока можно разделить на первичные и вторичные.

Первичная ИКР — инфекция, возникшая у пациента при отсутствии других очагов инфекции той же этиологии. Чаще всего первичные ИКР связаны с использованием внутрисосудистых устройств.

Вторичная ИКР — инфекция, развившаяся у пациента при наличии очага инфекции другой локализации той же этиологии.

Диагностика инфекции кровотока чрезвычайно трудна и основывается на клинических и лабораторных признаках. Инфекции кровотока подразделяются на лабораторно подтвержденные инфекции и клинический сепсис. До 30% ИКР остаются этиологически нерасшифрованными.

Инфекции кровотока, связанные с катетеризацией сосудов, в свою очередь подразделяются на несколько типов (табл. 25.1).

В соответствии с данными центра по контролю за заболеваниями и профилактике США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC), длительность госпитализации увеличивается на 7—14 дней при развитии внутрибольничной инфекции кровотока.

Инфекции, связанные с катетеризацией сосудов, резко утяжеляют состояние больного и приводят к смерти в 10—20% случаев.

Возбудитель

Практически любой микроорганизм, патогенный или условно-патогенный, может иметь значение как этиологический агент, вызывающий инфекцию кровотока. Поданным микробиологических исследований, в большинстве случаев инфекция кровотока вызывается грамположительной флорой. Рост количества инфекций кровотока, связанных с катетеризацией сосудов, в мире за последние 10 лет произошел за счет четырех воз

будителей: коагулазоотрицательные стафилококки, грибы рода Candida, энтерококки и золотистый стафилококк.

Таблица 25.1

Тип инфакции |

Определение |

Колонизация катетера |

Рост >15 колониеобразующих единиц (полуколичественный посев) или >103 (количественный посев) проксимального или дистельного сегмента при отсутствии клинических проявлений инфекции, связанной с катетеризацией |

Инфекция в месте постановки катетера |

Инфекция в месте постановки катетера |

Инфекция в месте постановки резервуара имплантированного катетера |

Покраснение и некроз кожи над резервуаром полностью имплантированного кететера или гнойный экссудат в подкожном кармане, содержащем резервуар |

Туннельная инфекция |

Покреснение, болезненность, уплотнение тканей, распространяющееся вдоль подкожного канала на расстоянии 2 см от места выхода катетера |

Инфекция кровотока, связанная с катетеризацией |

Выделение одного и того же микрооргенизма (например, один и тот же вид, антибиотикограмма) из полуколичественного или количественного посева сегмента катетера и из крови (предпочтительно взятой из периферической вены) пациента с сопутствующими клиническими симптомами ИКР при отсутствии других явных очагов инфекции При отсутствии лабораторного подтверждения, прекращение лихорадки после удаления катетера у пациента может быть рассмотрено как непрямой случай ИКР, связанной с катетеризацией |

Инфекция кровотока, связанная с инфузионными растворами |

Выделение одного и того же микроорганизма из вводимого раствора и крови, взятой чрескожно из разных сосудов, без других выявленных источников инфекции |

Механизм развития эпидемического процесса

Источники инфекции

Возникновение инфекций кровяного русла может носить как эндогенный, так и экзогенный характер. Источниками инфекции в случае экзогенного заражения являются пациенты, медицинский персонал и объекты окружающей среды стационара. Экзогенное инфицирование реализуется в результате попадания в кровеносное русло возбудителей, которые, как правило, переносятся на руках медицинских работников, а также в результате использования контаминированных растворов или продуктов крови, применяемых для внутривенного введения.

Определение

инфекций, связанных с катетеризацией

сосудов

Пути передачи

Путь передачи инфекций кровотока — искусственный. Проникновение микроорганизмов в кровяное русло чаще всего происходит вследствие колонизации катетера. Возможно распространение микроорганизмов по наружной поверхности катетера, которые попадают с кожных покровов пациента. Они могут мигрировать из места постановки катетера во внутренний тракт и колонизировать конец катетера. Также возможна миграция бактерий по внутренней стенке катетера, если центр канюли колонизирован, или если замкнутая внутривенная система становится открытой. В месте постановки катетера происходит создание «катетерной раны», включающей в себя набор факторов: место введения, подкожный туннель, выпадение фибрина на катетере, микробную контаминацию, микрофлору кожи пациента, контаминацию разъемов катетера, качество обработки рук персонала, качество инфузатов, возможность наличия гематогенной миграции бактерий (рис. 25.1).

Выполненная in vitro электронная микроскопия показала, что коагу- лазонегативные стафилококки приклеиваются к поверхности катетера за 30 мин и микроколонизация развивается уже за 60 мин. Это впоследствии может привести к массивной колонизации катетера, которая наступает через 6—8 ч. Особой проблемой является формирование пленки из глико- каликса, покрывающей растущую колонию, так как она служит барьером для проникновения антибиотиков. В дальнейшем бактериальная колония может расти вдоль катетера и достигать внутрисосудистой его части. Бактерии, контаминирующие разъемы катетера, способны мигрировать на его внутреннюю поверхность, а микроорганизмы, находящиеся на руках медицинского персонала, могут быть непосредственно внесены в кате- терную рану.

Проникновение бактерий в кровеносное русло, в котором находится внутрисосудистое устройство, может происходить на фоне уже имеющейся бактериемии, в этом случае реализуется гематогенный путь распространения эндогенной инфекции.

Наиболее редким на сегодняшний день путем распространения инфекции в кровяном русле является использование инфицированных рас- творов-инфузатов. Контаминированные инфузаты — один из первых описанных путей, вызывающих инфекцию кровотока. Этот путь часто связан с производственными дефектами или неправильной стерилизацией растворов. Сейчас такие ситуации менее часты, сохраняется их важность как возможной причины возникновения случаев внутрибольнич- ных бактериемий.

Восприимчивость

Определяющее значение для возникновения инфекции кровотока, в том числе сепсиса, имеет состояние иммунного статуса пациента, развитие генерализованных форм инфекций происходит на фоне существенной иммуносупрессии, которая может быть обусловлена самыми разнообразными причинами. Очень важное влияние на возможность развития

Рис.

25.1.

Пути передачи инфекций кровотока

Существенное значение имеют характеристики микроорганизма, вызвавшего развитие воспалительного процесса в первичном очаге инфекции, — его вид, вирулентность, устойчивость к антибиотикам, количество в объеме ткани. Не меньшую роль играют характеристики очага инфекции, такие как характер и масса разрушенных тканей, степень и выраженность нарушения кровообращения. Сепсис чаще развивается в случае нахождения первичного очага инфекции в тех органах и тканях, где имеется обширная сеть кровеносных и лимфатических сосудов и в то же время на пути движения крови и лимфы отсутствуют мощные защитные системы, такие как печень, селезенка, лимфатические узлы (забрю- шинное пространство, область малого таза, тазобедренного сустава, бедра). Таким образом, определяющим фактором развития инфекции кровотока являются сниженные иммунные возможности макроорганизма.

Проявления эпидемического процесса

Интенсивность

сепсиса

имеет состояние неспецифических

факторов иммунитета — иммуноглобулинов

А, М, G,

комплемента,

лизоцима, Т- и В-лимфоцитов.

В США в 1996 г. инфекции кровотока вошли в десятку заболеваний, лидирующих как причина смерти. За 9-летний период эпидемиологического наблюдения увеличилась с 0,5 до 1,3% доля выписанных больных из всех стационаров, лечившихся по поводу сепсиса.

Основное число случаев возникновения сепсиса связано с использованием внутрисосудистых устройств. С 1986 по 1990 г., по данным NNIS, велось наблюдение за катетер-ассоциированными инфекциями кровотока в отделениях интенсивной терапии. Частота их возникновения имела уровень от 2,1 (в респираторных отделениях интенсивной терапии) до 30,2 на 1000 катетеро-дней (в палатах интенсивной терапии ожоговых центров).

Частота развития сепсиса определяется демографическим и клиническим профилем больных, поэтому даже в близких по профилю клиниках частота сепсиса может значительно варьировать. Заболеванию сепсисом подвержены преимущественно больные с обилием сопутствующей патологии (характерный клинический профиль) и больные преклонного возраста (демографический профиль).

Достоверные данные о частоте возникновения инфекций кровяного русла (ИКР) в России на сегодняшний день отсутствуют, но большое количество вспышек ИКР дает право предполагать, что эти инфекции имеют большое значение. Для официальной регистрации не используется понятие ИКР. Нет разграничения на первичные и вторичные инфекции кровяного русла.

Существующее более узкое понятие «сепсис» не отражает истинной частоты инфекций кровотока.

Бактериологическое обследование пациентов на наличие бактериемии также вряд ли отражает истинную картину, поскольку не все пациенты с подозрением на ИКР обследуются бактериологически, в ряде случаев забор крови на посев проводится на фоне антибиотикотерапии (иногда параллельно с введением антибиотика), порой с нарушением правил забора.

Динамика

Описание динамики инфекций кровотока затруднительно, так как отсутствуют официальные данные регистрации и учета.

Структура

Группой риска возникновения инфекций кровотока являются пациенты, которым была проведена катетеризация сосудов. К этой группе относятся пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии, ожоговых отделений, отделений онкогематологии.

Факторы риска

Причинами, способствующими возникновению ИКР, т. е. факторами риска, являются как особенности состояния пациента, так и факторы лечебно-диагностического процесса.

Факторы, связанные с пациентом

основное заболевание, вызывающее иммунодефицитное состояние (например, ожоги, псориаз);

иммунодепрессивная химиотерапия;

возраст: новорожденные, престарелые пациенты;

тяжесть состояния по основному заболеванию;

нарушение питания;

длительность госпитализации до начала катетеризации;

колонизация кожных покровов госпитальными штаммами микроорганизмов;

повышенная колонизация кожи собственной микрофлорой в месте введения катетера. 4

Сосудистые катетеры являются неотъемлемой частью современного лечебного процесса. Катетеризация сосудистого русла сопряжена с риском развития инфекционных осложнений, как местного, так и системного характера (септический тромбофлебит, эндокардит, метастатические очаги инфекции в различных органах — остеомиелит, эндофтальмит, артрит и инфекция кровотока).

Ниже перечислены основные факторы риска развития инфекций кровотока, связанные с катетеризацией сосудистого русла.

Факторы, связанные с катетеризацией

тип катетеризации: центральный венозный, периферический венозный;

постановка катетера методом венесекции;

длительность катетеризации;

наличие очагов инфекции у пациента;

бактериемия, имевшаяся до установки катетера;

место катетеризации — введение катетера в яремную вену;

применение поливинилхлоридовых катетеров;

колонизация разъемов катетера;

частые манипуляции с катетером;

повторная катетеризация;

число разъемов катетера;

нарушения техники, асептики при постановке катетера (квалификация персонала, устанавливавшего и ухаживающего за катетером);

применение парентерального питания.

Вероятность присоединения инфекции зависит также и от числа каналов в катетере: многоканальные катетеры увеличивают риск. Возможно, это обусловлено большим количеством манипуляций, проводимых с катетерами данного типа, и большей травматизацией тканей при их установке. Определенное значение имеет место установки катетера. Риск инфицирования выше при использовании яремной вены, в сравнении с использованием для этих целей подключичной вены.

Эпидемиологический надзор

Эпидемиологический надзор за инфекциями кровотока проводится в стационарных условиях в виде организации эпидемиологического наблюдения в системе инфекционного контроля. Эпидемиологическое наблюдение включает в себя систематический сбор данных по специальной программе, учитывающий как регистрацию случаев инфекции, так и проявления факторов риска, влияющих на их возникновение. Для проведения эпидемиологического наблюдения за ИКР необходимо использование стандартного определения случая и информации о количестве всех инвазивных манипуляций, проводимых на сосудистом русле пациентов того или иного отделения, прежде всего в отделениях реанимации. Необходим сбор количественных данных о ведущих факторах риска возникновения ИКР, таких как число катетеро-дней и расчет частоты случаев внутрибольничных инфекций на 1000 пациенто-дней с инвазивным устройством.

Поскольку риск возникновения инфекции кровотока, связанной с катетеризацией сосудов, в большой степени зависит от продолжительности катетеризации (рис. 25.2), частота развития катетер-ассоциированных ИКР (КАИКР) рассчитывается по формуле показателя плотности инцидентности:

Кол-во новых случаев КАИКР, возникших в данный период времени

хЮОО.

Общее кол-во катетеро-дней, добавленное всеми пациентами

с катетеризацией сосудов

Приведенный выше показатель обеспечивает более надежное сравнение данных.

Общее количество ИКР может определяться и обычным способом (по формуле показателя кумулятивной инцидентности):

Кол-во новых случаев ИКР, возникших в данный период времени хЮО.

Общее кол-во пациентов, находившихся в отделении

в тот же период времени

Профилактические и противоэпидемические мероприятия

Практические рекомендации по профилактике развития инфекций кровотока основываются на знании современных эпидемиологических тенденций развития этих заболеваний.

Профилактика возникновения инфекций кровотока, основанная на снижении действия факторов риска, сводится к следующим рекомендациям.

♦ Ежедневно необходимо пальпировать место постановки катетера для определения болезненности и осматривать место катетеризации, если у пациента развивается болезненность в месте постановки, лихорадка

без видимого источника, или симптомы местной инфекции или ин фекции кровяного русла.

<7 дней 7-14 дней >14 дней

Рис. 25.2. Частота инфекций кровотока, связанных с катетеризацией сосудов,

в зависимости от длительности катетеризации

У пациентов, которые имеют большие, громоздкие повязки, мешающие пальпации или прямому осмотру места постановки катетера, снимается повязка, визуально осматривается место катетеризации по крайней мере ежедневно, и накладывается новая повязка.

При выявлении инфекции кровотока необходимо удалить катетер. В случае необходимости продолжения инфузионной терапии катетер устанавливается в другое место.

Необходимо вымыть руки до и после пальпации, постановки любого внутрисосудистого устройства, замены или наложения повязки.

Необходимо надеть перчатки при постановке внутрисосудистого устройства и при замене повязки на внутрисосудистом устройстве.

При постановке центральных венозных и артериальных катетеров необходимо применять стерильное оснащение, включая стерильную одежду и перчатки, маску и большие стерильные салфетки (максимальные барьерные меры предосторожности).

Все манипуляции с катетером, в том числе и по уходу за ним, должны быть сведены до минимума.

Место постановки катетера должно содержаться сухим и не травмироваться без крайней необходимости. Необходимо строго соблюдать технику введения катетера (канюли) — она должна быть максимально ат- равматичной и асептичной.

Предпочтение должно отдаваться местам постановки катетера с меньшим риском развития инфекции (так, постановка катетера на сосудах нижних конечностей связана с большим риском).

Приоритетным является выбор катетера с оптимальным диаметром; так, например, центральные катетеры с тремя отверстиями несут в себе больший риск развития инфекции по сравнению с одинарными катетерами.

Предпочтительным является использование катетеров, изготовленных из полиуретана и тефлона.

Определение оптимального времени нахождения катетера в сосуде — чем дольше катетер остается в сосудистом русле, тем вероятнее развитие инфузионного тромбофлебита, что в свою очередь повышает риск развития генерализованной инфекции.

Необходима повышенная настороженность по отношению к возможности возникновения сепсиса, так как в настоящее время его частота увеличилась.

Все инфузионные растворы должны быть проверены визуально. Флаконы с растворами, изготовленными больничной аптекой, должны проверяться на свет и на темном фоне, Необходимо давать оценку состояния пациента с точки зрения его иммунного статуса и, по возможности, проводить его коррекцию.

Выбор антибактериальных препаратов должен быть ориентирован на возросшую этиологическую роль грамположительных микроорганизмов при учете повышенной антибиотикорезистентности многих микроорганизмов — возбудителей сепсиса, в том числе у пациентов с предшествующей химиотерапией.

Начало эмпирической антибиотикотерапии у больных, имеющих клиническую картину сепсиса, должно быть в максимально ранние сроки.

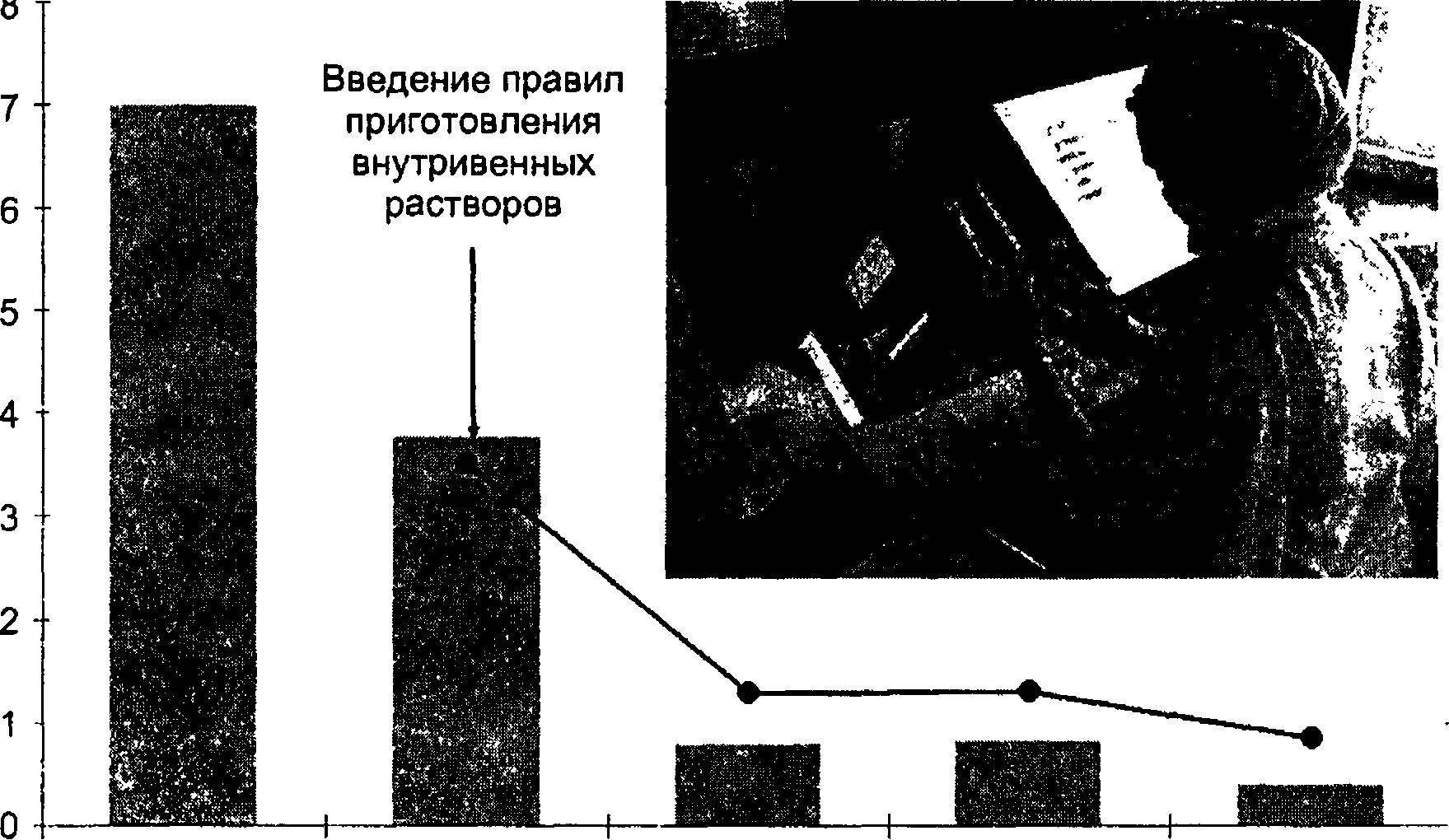

Опасным в эпидемиологическом отношении является приготовление внутривенных растворов, особенно, когда эта процедура производится непосредственно в клиническом отделении, например, отделении реанимации. Внедрение эпидемиологически безопасных алгоритмов приготовления внутривенных растворов в специально оборудованном для этого помещении, оснащенном шкафом с ламинарным потоком воздуха, позволяет резко сократить число ИКР, в том числе бактериемий.

На рис. 25.3 продемонстрировано снижение частоты инфекций кровотока у пациентов реанимации новорожденных (Любимова А. В., Хрус- талева Н. М., 2003 г.).

К противоэпидемическим мероприятиям относится проведение своевременного расследования случаев групповых заболеваний ИКР.

X

Q)

О О О

Ж Q) Ч <0 ч <0

"8

т

15

1997

1998

На 100 пациентов

1999 2000 2001

На

10ОО катетеро-дней

-13

-

11

-

9

-

5

-

3

-1

Рис.

25.3. Частота инфекций кровотока, возникших

у пациентов реанимации новорожденных

до и после внедрения правил приготовления

внутривенных

растворов