- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I иьщАи шцслшлили! тл

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I общая эпидемиология

- •Раздел 1

- •Д. К. Заболотный

- •В. А. Башенин

- •Е. Н. Павловский

- •Глава 2

- •Раздел 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •0 Отделение а ш Отделение б

- •В двух отделениях реанимации новорожденных

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •Приемы формальной логики

- •Приемы биостатистики

- •Часть I. Цьщая л 1ущс1у1ПиЛ1д у1л

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Раздел 3

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •2. В эпидемическом процессе имеет место взаимообусловленная изменчивость биологических свойств обеих взаимодействующих популяций.

- •3. Имеет место фазовая самоперестройка популяции паразита, которая определяет неравномерность развития эпидемического процесса.

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Раздел 4. Эпидемиология антропонозов

- •Глава 16

- •Удельный вес исследованных центрами санэпидслужбы проб воды в источниках централизованного водоснабжения с отклонениями от санитарных норм (в %)

- •Частота обнаружения брюшнотифозных о-антител в сыворотке здоровых взрослых людей (p. X. Яфаев, г. Ф. Вараксина)

- •1997 1998 Годы

- •Глава 17

- •(P. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •(На 100 тыс. Населения)

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Цифрой над ним — дата заболевания)

- •Доверительного интервала)

- •Санкт-Петербурге

- •100 Рис. 17.39. Динамика заболеваемости краснухой детей 1967-1979 гг. Рождения в Московском районе Ленинграда (p. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •Глава 18

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Глава 19

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Глава 21

- •Часть II. Эпидемиолог ия имфькЦииппыл лньилсопппп

- •Раздел 7

- •Глава 22

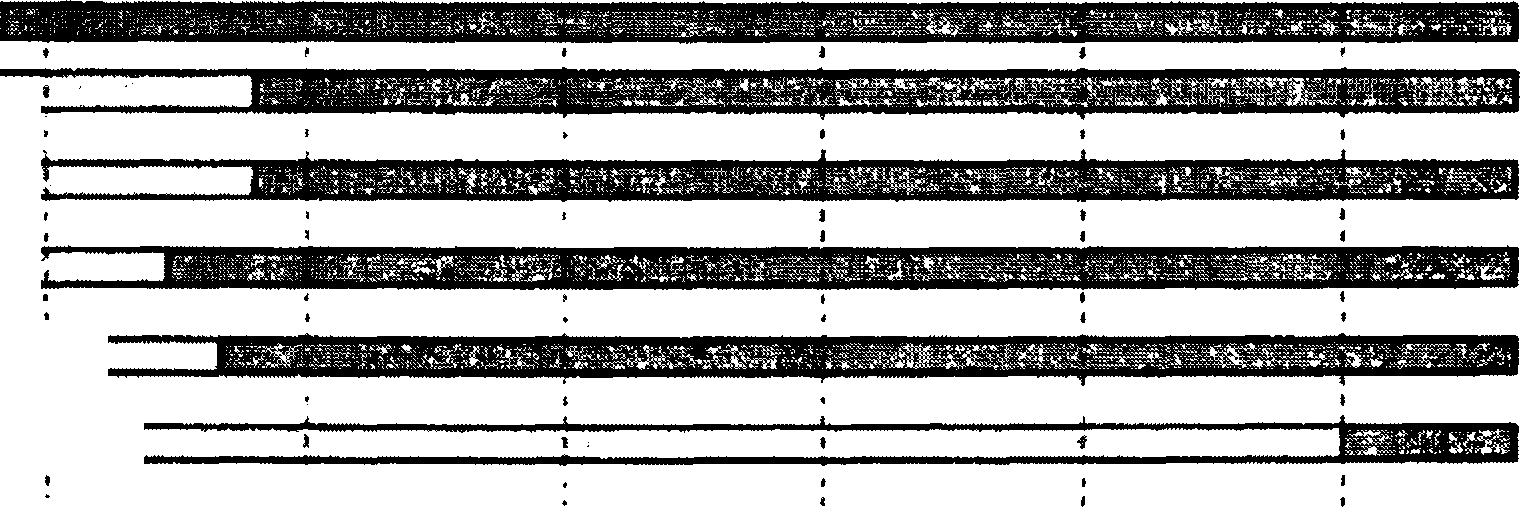

- •V ▼ Первое сообщение о резистентности

- •(Banerjee и соавт., 1991)

- •Глава 23

- •(Доля в общем числе выделенных культур, %)

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Глава 26

- •Глава 27

- •Глава 28

- •Часть III

- •Глава 29

- •Глава 30

- •Глава 32

- •Глава 33

- •Часть IV

- •Глава 34

- •Продолжение приложения 4

- •Зуева Людмила Павловна —

- •Яфаев Рауэль Хасаньянович —

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18, оф. 501 тел./факс: (812) 325-39-86, 186-72-36 e-mail: foliant@peterlink.Ru http: //www. Foliant. Com. Ru

V ▼ Первое сообщение о резистентности

Пенициллин

[ Стрептомицин [

Левомицетин

[

Тетрациклин

[

Эритромицин

[

Ванкоми^ин

[

ч

Метициллин

Г~1

ЦефалоЬпорины

: Линезолид

1940

1990

1950

1980

1970

1960

Рис. 22.1. Формирование резистентности к антибиотикам у Staphylococcus aureus

Актуальность

Актуальность проблемы внутрибольничных инфекций определяется широким распространением их в медицинских учреждениях различного профиля и значительным ущербом, наносимым этими заболеваниями здоровью населения. ВБИ не просто определяют дополнительную заболеваемость: они увеличивают продолжительность лечения и приводят к возрастанию расходов на госпитализацию, вызывают долговременные физические и неврологические осложнения, нарушение развития, нередко приводят к гибели пациентов.

Внутрибольничные инфекции продолжают оставаться одними из наиболее частых осложнений у госпитализированных больных. Например, в США они являются четвертой по частоте причиной летальности, после болезней сердечно-сосудистой системы, злокачественных опухолей и инсультов. Исследование превалентности, проведенное под эгидой ВОЗ в 55 больницах 14 стран мира, показало, что в среднем 8,7% (3—21 %) госпитализированных пациентов имели ВБИ. В любой момент времени более 1,5 млн людей во всем мире страдают от инфекционных осложнений, приобретенных в ЛПУ. По данным официальной статистики, в России в 1997 г. было зарегистрировано 56 тыс. больных ВБИ, хотя их предполагаемое число составило 2,5 млн.

В зависимости от действия различных факторов, частота возникновения ВБИ колеблется в среднем от 3 до 5%, в некоторых группах пациентов высокого риска эти показатели могут быть на порядок выше. По данным исследования, проведенного в Великобритании, ВБИ возникают у 9% госпитализированных больных, являются непосредственной причиной 5000 летальных исходов в год и способствуют возникновению еще 15 ООО таких же исходов, при этом ежегодный материальный ущерб составляет примерно 1 млрд долларов.

Тяжесть ситуации усугубляется тем, что возникновение ВБИ приводит к появлению и распространению резистентности к противомикроб- ным препаратам, при этом проблема антибиотикорезистентности выходит за пределы медицинских учреждений, затрудняя лечение инфекций, распространяющихся среди населения.

Возбудители

Примерно 90% всех ВБИ имеют бактериальное происхождение. Вирусы, грибы и простейшие, а также эктопаразиты встречаются значительно реже. Попытка суммировать представления о микробной этиологии ВБИ не отражает всего многообразия и сложности их этиологической структуры. Некоторые из микроорганизмов (например, стафилококки, эшерихии, клебсиеллы, синегнойная палочка и др.) вызывают разные клинические формы ВБИ, другие выделяются только при определенных клинических состояниях (анаэробные микроорганизмы, например, встречаются преимущественно как возбудители ВБИ при глубоких инфекциях мягких тканей или при интраабдоминальных хирургических инфекциях). Некоторые возбудители поражают преимущественно определенные группы пациентов (парвовирус В19, вирусы кори, краснухи, ветряной оспы и эпидемического паротита в педиатрической практике; хламидии, микоп- лазмы, стрептококки группы В у новорожденных и родильниц и т. п.). Различия в экологических свойствах возбудителей ВБИ, среди которых присутствуют все возможные варианты (от облигатных внутриклеточных паразитов до свободноживущих микроорганизмов), также могут быть весьма существенными, определяя, в свою очередь, соответствующие особенности механизма развития эпидемического процесса в ЛПУ.

В табл. 22.1 представлена группировка возбудителей ВБИ, в основе которой лежат эпидемиологические аспекты. Эта группировка отнюдь не претендует на право классификации возбудителей ВБИ, однако для эпидемиологов является полезной.

Первая группа — патогенные агенты — возбудители традиционных инфекций, не имеют в госпитальных условиях специфических черт. Они получают, как правило, большее распространение в стационарах в связи с высокой концентрацией и тесным общением в лечебном учреждении госпитализированных больных. Не исключено, что в какой-то степени сказывается и пониженная обшая резистентность организма. Вторая подгруппа среди патогенных микроорганизмов также отражает интенсификацию в больницах процессов, которые могут быть и вне лечебного учреждения. Но в данном случае речь идет об интенсификации ятрогенного действия — медицинских вмешательств. В связи с тем, что госпитальный процесс является кратковременным эпизодом в циркуляции этих возбудителей, формирование вирулентных штаммов, опасных для госпитальных больных, не успевает произойти.

Вторая группа — это облигатные паразиты, но их патогенность более всего проявляется в госпитальных условиях. Разбираемая группа микроорганизмов вызывает заболевания, которые, в основном, регистрируются среди больничных контингентов. Связано это в первую очередь с пониженной сопротивляемостью организма госпитализированных больных и в определенной степени -— с реализацией путей передачи, которые имеют определенный специфический характер. В таких условиях возможно формирование госпитальных штаммов.

Но наиболее специфична для стационаров третья группа — условно- патогенные микроорганизмы (УПМ), Возникновение и распространение заболеваний, вызванных УПМ, целиком и полностью определяются причинами, которые действуют лишь в госпитальных условиях.

Уже упоминалось, что условно-патогенные микроорганизмы могут вызвать сходные заболевания и по характеру патологического процесса, и по локализации. Однако это совсем не значит, что у них не проявляются определенные специфические характеристики.

Среди специалистов бытовало мнение, что имеет место смена возбудителей (УПМ) ВБИ. Утверждалось, что на смену золотистому стафилококку пришла синегнойная палочка и т. д. Однако современные данные показывают, что речь идет не о закономерной смене возбудителей ВБИ, а их способности существовать в условиях медицинских отделений, специализирующихся на лечении больных с определенной патологией.

Таблица 22.1

сл

ГО

S]

Группы микроорганизмов |

Некоторые нозоформы |

Распространение в лечебно- профилактических учреждениях |

Факторы, способствующие распространению |

Формирование госпитальных штаммов в ЛПУ |

Патогенные |

Шигеллез ы, краснуха,грипп, гепатиты, туберкулез и др. |

Не имеет специфических особенностей |

Возникают в результате заноса Более интенсивное распространение, чем среди населения вне стационаров, обусловлено главным образом социальными особенностями больничного контингента |

Нет |

Вирусные гепатиты В, С, D, ВИЧ-инфекция |

Наибольшее распространение получают среди лиц, страдающих хроническими болезнями и подвергающихся многократной госпитализации |

Широкое применение лечебных и диагностических манипуляций, особенно гемотрансфузий, формирующих особые пути передачи |

Нет данных |

|

Патогенные / усповно-патогенные* |

Сальмонеллезы, колиэнтериты |

Получают большее распространение, чем во внебольничной популяции |

Снижение общей резистентности, социальные особенности больничного коллектива |

Да |

Условно-патогенн ые облигатные и факультативные паразиты, микробы- оппортунисты |

Гнойно-септические инфекции |

Возникают, в основном, в лечебно-профилактических учреждениях |

Снижение общей резистентности Социальные особенности больничного коллектива, специфические для госпитальных условий пути и факторы передачи, формирование дополнительных входных ворот из-за широкого использования диагностических и лечебных манипуляций. Возможно как экзогенное заражение, так и эндогенная инфекция |

Да |

* Эта группа может трактоваться и как патогенные, и как условно-патогенные.

Так, в хирургических стационарах общего профиля доминирует кишечная палочка, в урологических — кишечная палочка, протеи, синегнойная палочка, клебсиеллы, в травматологических — золотистый стафилококк, синегнойная палочка, протеи и т. п. При этом иногда наблюдается более или менее четкая закономерность смены возбудителя в ране: стафилококк — затем синегнойная палочка.

Циркулирующие в стационарах возбудители ВБИ постепенно формируют так называемые госпитальные штаммы, т. е. штаммы наиболее эффективно адаптированные к местным особенностям того или иного отделения.

Главной особенностью госпитальных штаммов является повышенная вирулентность (во всех случаях это первая и главная особенность госпитального штамма), а также специфическая адаптация к используемым лечебным препаратам (антибиотики, антисептики, дезинфектанты и т. п.). В настоящее время сложилась система, по которой о госпитальном штамме судят по спектру устойчивости к антибиотикам. Это удобная и доступная в практических условиях система контроля формирования госпитального штамма возбудителями ВБИ, поскольку имеются неопровержимые данные о связи между используемыми антибиотиками в стационаре и спектром резистентности возбудителей. Но при этом надо иметь в виду, что такие штаммы оказываются чрезвычайно опасными не только из-за устойчивости к лечебным препаратам, но и в связи с их повышенной (причем иногда значительно) вирулентностью (у них меньшая инфицирующая доза, приобретены дополнительные факторы пато- генности и т. д.).

Итак, госпитальный штамм — это штамм, который в процессе циркуляции адаптировался к условиям стационара, т. е. приобрел большие возможности к паразитированию, специфичному для больных данного стационара, а именно, вирулентность, устойчивость к неблагоприятным внешним факторам, также специфичным для данного стационара, и способность вызывать групповые внутрибольничные случаи заболеваний.

Госпитальные штаммы в результате устойчивой циркуляции в лечебном учреждении приобретают дополнительные внутривидовые характеристики, позволяющие эпидемиологам устанавливать эпидемиологические связи между пациентами, определять пути и факторы передачи.

Условно-патогенные микроорганизмы вызывают основную часть ВБИ. В отечественной литературе для обозначения внутрибольничных инфекций, вызываемых УПМ, часто используется термин «гнойно-септические инфекции» (ГСИ), хотя этот термин иногда вызывает недоумение клиницистов (гнойное отделяемое не всегда сопровождает течение инфекции, вызванной УПМ). Причина доминирования условно-патогенных микроорганизмов в этиологической структуре ВБИ заключается в том, что именно в госпитальных условиях условно-патогенные микроорганизмы встречают те самые условия, которые обеспечивают их способность вызывать клинически выраженные заболевания (табл. 22.2).

Таблица 22.2

Условия, в которых условно-патогенные микроорганизмы способны вызвать заболевание, и особенности госпитальной среды, которые способствуют реализации этих условий

Условия |

Особенности госпитальной среды |

1.Заражение относительно большой дозой микроорганизма |

Встречается при вспышках пищевых токсикоинфекций (отравлений), но главное значение этого фактора — возникновение гнойно-септических инфекций при эндогенном инфицировании. Чаще всего это наблюдается, например, при проникающих травмах или утечке содержимого кишечника во время операции, а также при застойных пневмониях Необходимая заражающая доза не обязательно должна быть высокой в абсолютном выражении — иногда достаточно попадания небольшого количества возбудителя в органы или ткани, которые в норме являются «стерильными» (см. ниже условие 4) |

2 Ослабление организма пациента |

Основное заболевание может иметь важное значение в развитии инфекции, вызванной УПМ. Надо, правда, учитывать, что значимость этого фактора чаще всего сказывается при значительной его выраженности (ослабление организма в результате применения цитостатиков, стероидных препаратов, лучевая болезнь, ВИЧ-инфекция, ожирение, выраженные формы диабета, дети самого раннего возраста или престарелые люди и т д.) |

3. Усиление вирулентности этиологического агента |

Наблюдается довольно часто в стационарах с активной циркуляцией возбудителей (ожоговые, урологические, отделения реанимации и др.). Постоянная передача возбудителя от одного пациента к другому нередко способствует формированию госпитальных штаммов УПМ, основным атрибутом которых является повышенная вирулентность. Для госпитальных штаммов характерна также устойчивость к применяемым в данном стационаре антибиотикам и дезинфектантам |

4. Необычные, эволюционно не обусловленные входные ворота инфекции |

Это условие, по-видимому, является наиболее важным. Вся хирургическая практика является подтверждением этого положения Дело в том, что необычные пути заражения, связанные с проведением медицинских манипуляций, приводят к поражению тех тканей, которые имеют слабые или даже минимальные естественные ресурсы местной защиты (суставы, брюшина, плевра, мышечная ткань и т. д.). Местная реакция чаще всего ограничивается только первичными воспалительными процессами, которые не в состоянии остановить размножение бактерий и развитие инфекционного процесса |

При изучении ВБИ и разработке соответствующих мероприятий, помимо многообразия видовой структуры УПМ, необходимо учитывать и внутривидовые различия возбудителей. Одним из ключевых свойств, определяющих такие различия, является устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам, прежде всего антибиотикам (табл. 22.3).

Некоторые резистентные штаммы УПМ представляют угрозу в основном для определенных групп пациентов высокого риска (резистентные грибы для пациентов с нейтропенией, резистентные штаммы P. aeruginosa для пациентов отделений реанимации и т. п.), другие (например, энтеробакте-

рии, продуцирующие бета-лактамазы широкого спектра действия, или ван- комицин-резистентные энтерококки) имеют более широкое распространение. Наибольшее опасение вызывают резистентные варианты золотистого стафилококка (прежде всего, метициллин- (оксациллин-) резистентные стафилококки, MRSA), которые в последнее время представляют угрозу не только для госпитализированных пациентов, но и для населения за пределами стационаров.

Таблица 22.3

Микроорганизм |

Антимикробная резистентность |

Enterobactenaceae |

Устойчивость ко всем цефалоспоринам, обусловленная бета-лактамазами широкого спектра действия (ESBL). Некоторые микробы (например, Klebsiella) становятся резистентными практически ко всем доступным антибиотикам. Ассоциированная устойчивость к гентамицину, тобрамицину; в некоторых ЛПУ тенденция к росту ассоциированной резистентности к фторхинолонам, амикацину |

Pseudomonas spp, Acmetobacter spp. |

Ассоциированная устойчивость к цефалоспоринам, аминогликозидам, фторхинолонам, иногда карбапенемам |

Enterococcus spp. |

Ассоциация устойчивости к пенициллинам, высокого уровня устойчивость к аминогликозидам, фторхинолонам и гликопептидам. Опасная тенденция роста устойчивости к ванкомицину |

Staphylococcus spp. |

Опасная тенденция нарастания метициллин-резистентности. По всему миру появляются штаммы, устойчивые к ванкомицину, хотя на момент написания учебника в России такие случаи еще не были зарегистрированы. Ассоциированная устойчивость к макролидам, аминогликозидам, тетрациклинам, ко-тримоксазолу, фторхинолонам |

Candida spp |

Нарастание устойчивости к амфотерицину В, азолам |

Механизм развития эпидемического процесса

Источники инфекции

Резистентность

некоторых клинически значимых

возбудителей ВБИ

Категория источника инфекции |

Особенности источников инфекции |

Пациенты |

Источниками ВБИ могут быть пациенты, имеющие клинически выраженную инфекцию, а также носители инфекции (применительно к традиционным инфекциям) или пациенты, колонизированные условно-патогенными микроорганизмами. При этом пациенты как источники инфекции могут представлять угрозу для других пациентов и медицинского персонала или для самих себя (эндогенные инфекции)*. Пациенты являются наиболее значимой категорией источников инфекции в госпитальных условиях для большинства ВБИ |

Окружающая среда |

Заражение из окружающей среды наиболее характерно для ВБИ, вызываемых Aspergillus spp. и Legionella spp.: для них это, практически, единственно возможный способ распространения. Однако среди УПМ есть множество других свободноживущих факультативных паразитов, способных не только длительное время сохраняться, но и размножаться на/в различных объектах госпитальной среды. Наряду с дистилляторами, системами отопления и кондиционирования воздуха, водонагревательными устройствами, увлажнителями воздуха и тому подобными устройствами, любые влажные объекты (включая не только увлажненные поверхности, но и растворы для парентерального введения) могут послужить благоприятной средой для УПМ (особенно грамотрицательных бактерий), обеспечивая их участие в развитии эпидемического процесса в качестве источников инфекции. Более того, некоторые возбудители ВБИ способны активно размножаться не только в жидкостях, бедных питательными веществами (подобно тому, как размножаются в дистиллированной воде P. aeruginosa и другие псевдомонады), но даже а растворах некоторых антисептиков и дезинфектантов. Сухиа объекты имеют гораздо меньшее значение (исключение составляет, например, Acinetobacter spp.). Особое значение в распространении инфекции имеют контаминированные медицинские отходы, потенциально опасные не только внутри ЛПУ, но и за его пределами |

Медицинский персонал |

Медицинский персонал в качестве источников инфекции уступает перечисленным выше категориям источников инфекции. Долгое время особое внимание уделялось медицинским работникам — носителям S. aureus' по действовавшим до недавнего времени в России норматианым документам требовалось обязательное ежеквартальное обследование на носительство золотистого стафилококка и «санация» носителей, с которыми было принято связывать многие случаи ВБИ. Впоследствии стала очевидной бессмысленность такого обследования, учитывая, что примерно 1/3 здоровых людей являются постоянными носителями стафилококка в носу и еще примерно столько же — транзиторными. Хотя такие носители (как правило, речь идет о штаммах возбудителей с определенными свойствами) могут представлять потенциальную угрозу для пациентов, более опасным в качестве источников инфекции является медицинский персонал с инфекционными поражениями кожи и мягких тканей. Определенное значение имеют медицинские работники, больные традиционными инфекциями/носители (кишечные инфекции, грипп и ОРВИ, туберкулез, герпес, ВИЧ, гепатит В и др.) |

Основные

категории источников инфекции в ЛПУ и

их особенности

Пути и факторы передачи

Как уже отмечалось, при традиционных внутрибольничных инфекциях в ЛПУ могут реализоваться естественные, эволюционно сложившиеся механизмы передачи. Эффективность реализации естественных механизмов передачи может быть даже выше, чем за пределами ЛПУ. В качестве примера достаточно упомянуть вспышки шигеллезов в российских психиатрических стационарах, связанные с высокой скученностью и несоблюдением элементарных правил гигиены, или бурно протекающие вспышки норовирусных* инфекций в стационарах общего профиля, часто возникающие в последние годы в западноевропейских странах. Жертвами таких вспышек становятся сотни пациентов и медицинских работников.

Хотя при традиционных ВБИ в большинстве случаев действуют те же пути передачи, что и за пределами стационара, иногда возникают ситуации, в которых заражение происходит необычным образом. Например, при тех же норовирусных инфекциях персонал, ухаживающий за больными, рискует заразиться «воздушно-капельным» путем, связанным с генерацией так называемых «рвотных аэрозолей».

Пути передачи, реализация которых связана не с эволюционно сложившимся механизмом передачи, а с лечебно-диагностическим процессом в ЛПУ, и специфичные для госпитальных условий, принято называть искусственными. Очевидным примером является заражение традиционными инфекциями при гемотрансфузиях (ВИЧ, вирусные гепатиты В, С, D, малярия и др.) или инъекциях. Более того, долгое время было принято считать, что реализация искусственных путей заражения вирусным гепатитом В, например, в ситуациях, связанных с оказанием медицинской помощи, является главным и чуть ли не единственным обстоятельством, обеспечивающим поддержание эпидемического процесса этой инфекции.

Внутрибольничные инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами, могут быть связаны как с экзогенным заражением (которое связано преимущественно с реализацией искусственных путей передачи), так и эндогенным инфицированием, которое в ряде стационаров может преобладать над экзогенным.

При эндогенных инфекциях заражение связано с собственной (нормальной, постоянной) микрофлорой пациента или флорой, приобретенной пациентом в условиях ЛПУ (и которая длительно колонизирует пациента). При этом инфекция возникает в связи с действием факторов лечебно-диагностического процесса в том же биотопе или других биотопах (транслокация). Примером может служить возникновение инфекции в области хирургического вмешательства при попадании в рану микроорганизмов, заселяющих кожу пациента или его кишечник. Иногда возможны варианты эндогенного инфицирования, при котором смена биотопов потенциальными возбудителями подразумевает попадание микроорганизмов за пределы определенного биотопа, когда его собственная флора

Норовирусы принадлежат к роду Norovtrus, семейство Cahcivmdae Ранее назывались «Norwalk-подобными вирусами», по вспышке гастроэнтерита в г Norwalk, штат Oh/o, в 1968 г переносится из одного участка организма в другой руками пациента или медицинского персонала.

Экзогенные инфекции могут быть связаны как с реализацией естественных путей передачи (пищевой, водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный, воздушно-пылевой и др.), так и с искусственными путями, которые преобладают. Искусственные пути передачи классифицируются так же, как и естественные, по конечному фактору передачи. Строгой классификации не существует, выделяют контактный путь передачи (наиболее близкий к естественному путь передачи, факторами передачи являются руки медицинского персонала и предметы ухода за пациентами), инструментальный, аппаратный, трансфузионный и др.

Хотя, как уже отмечалось, роль медицинских работников в качестве источников инфекции относительно невелика, важнейшим фактором передачи инфекции являются руки медицинского персонала. Наибольшее эпидемическое значение имеет транзиторная (неколонизирующая) микрофлора, приобретаемая медицинским персоналом в процессе работы в результате контакта с инфицированными (колонизированными) пациентами или контаминированными объектами окружающей среды. Частота обнаружения условно-патогенных и патогенных микроорганизмов на коже рук медперсонала может быть очень высокой, количество микроорганизмов также может быть весьма велико (табл. 22.5). Во многих случаях возбудители ВБИ, выделяющиеся от пациентов, не обнаруживаются нигде, кроме рук персонала. Все время, пока эти микробы сохраняются на коже, они могут передаваться пациентам при контакте и контаминировать различные объекты, способные обеспечить дальнейшую передачу возбудителя.

Таблица 22.5

Контаминация рук/перчаток медицинского персонала при выполнении

некоторых медицинских манипуляций

Манипуляция |

Кол-во бактерий на одну перчатку |

|

Смена повязки, инфицированные пролежни |

106- |

-108 |

Замена назогастральной трубки |

ю5- |

-106 |

Отсос слизи у интубированного пациента |

106- |

-108 |

Опорожнение емкости с инфицированной мочой |

106- |

-107 |

Подмывание промежности |

ю8- |

10ю |

Восприимчивость

Как уже отмечалось, для возникновения ВБИ существенное значение имеет неполноценность и даже отсутствие местного иммунитета. В определенной степени это зависит от характера предшествовавшей патологии, оперативного вмешательства и проводимых медицинских манипуляций. При этом принято оценивать вмешательства по агрессивности (степень повреждающего действия на ткани и органы пациента) и инвазивности (глубина проникновения в органы и ткани пациента, прежде всего в те, которые являются «закрытыми» по отношению к окружающей среде).

Что касается так называемой иммуносупрессии (еще один термин, который обычно используется в данном контексте — иммунодефицитное состояние), то значимость ее измерить трудно, хотя этот фактор традиционно (и, по-видимому, справедливо) фигурирует в списках факторов риска применительно к ВБИ. Надежные данные, позволяющие считать, что настолько широко понимаемая иммуносупрессия ассоциирована с повышенным риском ВБИ, отсутствуют, хотя наличие такой связи кажется очевидным. Даже данные о повышении риска при назначении глюкокортико- идов довольно противоречивы: некоторые исследования не обнаружили вообще никакой связи. Данные о дифференциальном риске в связи с заболеванием СПИД оценивать трудно, однако на ранних стадиях иммуносупрессия имеет преимущественно клеточный характер, позволяя предположить ее ограниченное влияние на риск ВБИ. Прямой вопрос о том, являются ли мероприятия, направленные на повышение иммунного статуса, эффективными, остается невыясненным.

Проявления эпидемического процесса

Интенсивно сть

Интенсивность эпидемического процесса при ВБИ зависит от многих факторов (данные о частоте основных клинических форм ВБИ приведены ниже в соответствующих разделах учебника). При изучении интенсивности ВБИ следует понимать, что суммарные оценки частоты их возникновения имеют смысл в основном для представления об актуальности проблемы. Для того чтобы данные об интенсивности эпидемического процесса имели практическое применение, необходимо измерение инцидентности и превалентности ВБИ с учетом микроэкологических особенностей ЛПУ различного профиля (рис. 22.2), особенностей разных групп пациентов, многообразия факторов, влияющих на риск возникновения инфекции.