- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I иьщАи шцслшлили! тл

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I общая эпидемиология

- •Раздел 1

- •Д. К. Заболотный

- •В. А. Башенин

- •Е. Н. Павловский

- •Глава 2

- •Раздел 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •0 Отделение а ш Отделение б

- •В двух отделениях реанимации новорожденных

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •Приемы формальной логики

- •Приемы биостатистики

- •Часть I. Цьщая л 1ущс1у1ПиЛ1д у1л

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Раздел 3

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •2. В эпидемическом процессе имеет место взаимообусловленная изменчивость биологических свойств обеих взаимодействующих популяций.

- •3. Имеет место фазовая самоперестройка популяции паразита, которая определяет неравномерность развития эпидемического процесса.

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Раздел 4. Эпидемиология антропонозов

- •Глава 16

- •Удельный вес исследованных центрами санэпидслужбы проб воды в источниках централизованного водоснабжения с отклонениями от санитарных норм (в %)

- •Частота обнаружения брюшнотифозных о-антител в сыворотке здоровых взрослых людей (p. X. Яфаев, г. Ф. Вараксина)

- •1997 1998 Годы

- •Глава 17

- •(P. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •(На 100 тыс. Населения)

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Цифрой над ним — дата заболевания)

- •Доверительного интервала)

- •Санкт-Петербурге

- •100 Рис. 17.39. Динамика заболеваемости краснухой детей 1967-1979 гг. Рождения в Московском районе Ленинграда (p. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •Глава 18

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Глава 19

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Глава 21

- •Часть II. Эпидемиолог ия имфькЦииппыл лньилсопппп

- •Раздел 7

- •Глава 22

- •V ▼ Первое сообщение о резистентности

- •(Banerjee и соавт., 1991)

- •Глава 23

- •(Доля в общем числе выделенных культур, %)

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Глава 26

- •Глава 27

- •Глава 28

- •Часть III

- •Глава 29

- •Глава 30

- •Глава 32

- •Глава 33

- •Часть IV

- •Глава 34

- •Продолжение приложения 4

- •Зуева Людмила Павловна —

- •Яфаев Рауэль Хасаньянович —

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18, оф. 501 тел./факс: (812) 325-39-86, 186-72-36 e-mail: foliant@peterlink.Ru http: //www. Foliant. Com. Ru

Часть I. Общая эпидемиология

е^ямаимимммаиммиммммиммшаиаиммаммимя^

Итак, все перечисленные приемы логики используются для формирования гипотез о возможных факторах риска (причинах возникновения и распространения заболеваний).

Необходимо подчеркнуть, что визуальная оценка полученных при по- пуляционных эпидемиологических исследованиях данных совершенно недостаточна. Поэтому обязательным является привлечение приемов биостатистики, которые позволяют провести статистическое испытание гипотез, т. е. провести их оценку. Приемы по оценке гипотез относятся к аналитическим приемам, хотя трудно в данном случае провести разграничительную линию.

Все приведенные данные рассчитаны на практических работников, которые обязаны строить стратегию и тактику своих действий после установления складывающихся местных причинно-следственных связей (т. е. на основе эпидемиологической диагностики). Составляемые в противоэпидемических учреждениях годовые отчеты должны, таким образом, основываться не только на описательных данных, но и на аналитических, позволяющих осуществить эпидемиологическую диагностику, являющуюся основой для планирования и проведения целенаправленных мероприятий. Аналитические приемы лежат в основе расследования причин вспышек, поскольку без выявления конкретно действующего причинного фактора работа не может дать положительных результатов.

5.3. Аналитический этап

К аналитическим приемам исследования относятся:

Приемы формальной логики.

Приемы статистики (оценка коэффициента корреляции, коэффициента регрессии, относительного риска, отношения преобладаний и др.).

Когортные исследования.

Исследования случай-контроль.

Цель аналитических приемов исследования — оценка гипотез о причинах (факторах риска) возникновения заболеваний (других исходов).

Приемы формальной логики

Как уже было отмечено, формулировка гипотез начинается на описательном этапе. На аналитическом этапе продолжается использование приемов формальной логики для формулировки новых гипотез. Провести четкую границу между описательным и аналитическим этапом в плане формулировки гипотез практически невозможно.

Приемы биостатистики

Наиболее простыми и доступными приемами для оценки гипотез являются приемы биостатистики, с помощью которых, как уже было сказано в предыдущем разделе, проводится статистическое испытание гипотез. Так, если в двух группах населения выявлены различия в показателях заболеваемости и эти различия гипотетически связывают с каким-либо фактором, то в пределах каждой группы статистически достоверно должны быть чаще те, кто подвержен действию этого фактора, по сравнению с теми, на кого этот фактор не оказывает действие, или это действие менее выраженное.

При оценке событий в динамике используется корреляционный анализ. При этом сопоставляются частотные показатели возникшей патологии и частотные или количественные характеристики упомянутого фактора, В зависимости от величины коэффициента корреляции судят о силе связи между предполагаемой причиной и ее действием (заболеваемостью). Чем сильнее связь (например, г=0,9), тем вероятнее значение этой причины.

Важно, однако, иметь в виду необходимость дифференциации причинно-следственных статистических связей от обычных непричинных, случайных. В последнем случае речь идет о синхронизации событий, не связанных между собой. Чаще всего это наблюдается тогда, когда одна категория явлений влияет одновременно на две другие, в результате между последними проглядывается кажущаяся связь. Здесь для исключения ошибок очень важно профессиональное мастерство,

В процессе оценки гипотез одни из них подтверждаются, другие отвергаются, при этом формируют новые гипотезы.

Итак, все те гипотетические факторы риска, которые прошли статистическое испытание, становятся эпидемиологическим диагнозом (факторами риска, причинами возникновения и распространения заболеваний).

Пример:

В одном из сибирских городов возникла вспышка псевдотуберкулеза (Лившиц М. Л.). Заболело 562 человека. До этой вспышки данное заболевание в городе никогда не регистрировалось. Вспышка началась на фоне подьема заболеваний скарлатиной в городе, о чем свидетельствуют представленные данные помесячной заболеваемости скарлатиной (рис. 5,11).

В середине февраля местные врачи обратили внимание на определенные изменения обычной клиники скарлатины. Один из этих врачей высказал предположение о наличии в этих случаях заболевания псевдотуберкулезом. Был организован семинар по клинике и диагностике псевдотуберкулеза с врачами города. После этого диагностика и регистрация псевдотубсркулеза приняла неоправданно широкий размах, о чем свидетельствует внезапное практически полное прекращение регистрации скарлатины. Разумеется, подобное положение искажало действительную картину динамики эпидемического процесса и создавало трудности для эпидемиологического анализа. Потребовалось ретроспективное изучение всех историй болезни с диагнозами скарлатина и псевдотуберкулез квалифицированными врачами-инфекционистами. Только после проведения этой работы стало возможным определить число заболевших и изучить динамику псевдотуберкулеза по датам заболевания (рис. 5.12).

Прелстаачепные данные свидетельствуют о довольно быстром развитии процесса, но отнюдь не о взрывообразпом начале вспышки

Перед эпидемиологами стояла задача выявить причииы возникновения и распространения заболеваний псевдотуберкулезом.

Чрезвычайно важным, как было подчеркнуто неоднократно, является наличие профессиональных знаний у эпидемиолога по этому заболеванию Общеизвестно, что псевдотуберкулез передается через овощи, фрукты, реже воду. Эти знания нацеливают эпидемиолога на поиск фактора передачи

—

Скарлатина

- Псевдотуберкулез Рис.

5.11.

Заболеваемость скарлатиной и

лсевдотуберкулезом по датам регистрации

70

Рис.

5.12.

Динамика заболеваемости лсевдотубекулезом

Но прежде чем приступить к поискам фактора передачи, источников инфекции, необходимо было рассчитать частотные показатели заболеваемости псевдотуберкулезом в динамике, по территории, в различных группах населения, т. е. осуществить описательный этап исследования

Эта работа показала, что территориальное распределение заболеваний диффузное, охватывающее все 4 района города.

Показатель заболеваемости взрослого населения оказался в 12 раз меньшим по сравнению с аналогичным показателем среди детей Указанное обстоятельство позволяет говорить о возможном преимущественном действии предполагаемого фактора передачи среди детей.

Л, П. Зуева, P. X. Яфаев. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

нитями»»»»!! т ««««ИИ цтштпшмчгд ищи «щитами ищи mini mi in m~ 1111 ir-тттттпч 111111 и 1 1 -

Обратило на себя внимание то обстоятельство, что суммарный показатель заболеваемости неорганизованных дошкольников и школьников оказался в 5 раз более высоким, чем тот же показатель среди детей, объединенных в интернатные группы. Таким образом, можно было предположить, что действие искомого фактора передачи в коллективах круглосуточного пребывания детей встречает значительные препятствия. Практическая неконтагиозность псевдотуберкулеза сама по себе исключала возникновение очаговых заболеваний.

Данные эпидемиологического обследования заболевших позволили предположить, что заражение пострадавших происходило вне коллективов, заразным началом обсеменены лишь отдельные единицы искомого фактора, а не его совокупность. Последнее предположение также подтверждается характером динамики эпидемического процесса (см. рис. 5.12), а именно отсутствием взры вообрази ого начала эпидемии.

Отмеченные эпидемиологические особенности вспышки пссвдотубср- кулеза позволили предположить действие пищевого фактора.

В процессе изучения ассортимента продовольственного снабжения внутри города было обращено особое внимание на продукты, не подвергающиеся перед употреблением в пищу термической обработке.

Эпидемиологическое обследование заболевших позволило сконцентрировать особое внимание па свежих яблоках, употребление которых за 2~ 10 дней до заболевания отмстили 90% заболевших.

Причем, особого внимания заслуживает установленный факт высокого удельного веса нестандартных яблок (с дефектами кожицы). Для формирования гипотезы о причинах возникновения эпидемии был использован прием сопутствующих изменений. Для этого была проведена сравнительная динамика понедельной реализации нестандартных яблок в городе и заболеваемости псевдотуберкулезом.

Две кривые, представленные на рис. 5.13, абсолютно синхронны. Сила связи между предполагаемой причиной и заболеваемостью была определена с помощью корреляционного анализа (г=-»-0,9).

В этом случае гипотеза о причине эпидемии прошла статистическое испытание и может считаться эпидемиологическим диагнозом. Изъятие яблок из продажи привело к прекращению эпидемии, что является блестящим подтверждением правильности эпидемиологического диагноза.

Однако эпидемиологический диагноз, поставленный только с помощью этих приемов, не всегда оказывается безупречным и требует дальнейшей проверки. По аналогии, диагноз, поставленный лечащим врачом, также довольно часто требует проверки (с помощью дополнительных лабораторных и инструментальных исследований, по эффекту назначенного лечения и т. п.).

Специалист- эпидемиолог также вынужден проверить эпидемиологический диагноз либо по эффекту назначенных мероприятий, либо с помощью других аналитических приемов, каковыми являются когортные исследовании и исследования «случай-контроль». Эти приемы чаще проводятся научными коллективами, к которым присоединяются учреждения практическою здравоохранения

5.3.3. Когортные исследования

В когортном исследовании из популяции отбираются две или более группы (когорты) людей, изначально не имеющих изучаемого заболевания (исхода). Отличаются группы между собой тем, что на одну группу людей воздействует изучаемый фактор риска, а на другую — нет. После этого они сравниваются между собой на предмет появления у них данного исхода. Таким образом можно понять, как изучаемый фактор риска связан с последующими исходами (заболеваниями).

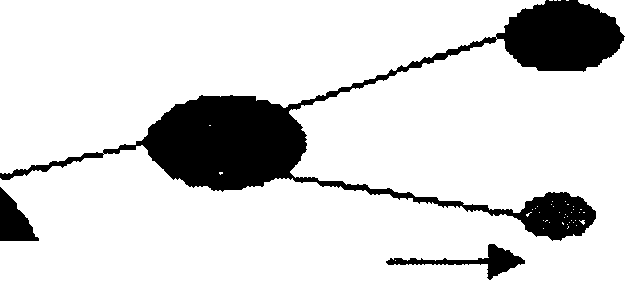

Принципиальная схема когортного исследования представлена на рис. 5.14.

#

553,8 с

.

изъятие яблок

«

2

107

12-16/П

17-23/11 24/) 1-2/1II 3-9/1II 10-17/Ш 18-24/111

Рис.

5.13.

Сравнительная динамика понедельной

реализации яблок (кг/100 тыс. населения)

и понедельной заболеваемости

псевдотуберкулезом

(по

датам заболевания)

► реализация

яблок — псевдотуберкулез

Будущее

Прошлое

Исход (заболевание) имеется

Экспонированы

к действию фактора

Исход

(заболевание) отсутствует

Сбор

данных![]()

Популяция

риска

Исход

(заболевание) имеется

Воздействие

фактора отсутствует

Исход (заболевание) отсутствует

Исход (заболевание) имеется

Экспонированы

к действию фактора

Исход

(заболевание) отсутствует

Популяция

риска

Воздействие

фактора отсутствует

Исход

(заболевание) имеется

Рис.

5.14.

Схема когортного исследования

Ретроспективное

(«историческое»)

Исход

(заболевание) отсутствует

Однако существует и другая возможность: популяцию, где уже возникли случаи интересующего нас заболевания, можно точно так же разделить на когорты, отличающиеся по наличию или отсутствию воздействия изучаемого фактора риска в прошлом, и сравнить распределение изучаемых исходов в когортах (при наличии соответствующей информации о воздействии). Другими словами, субъекты исследования подбираются после наступления исхода. Такое когортное исследование называется ретроспективным (историческим), т. е. ретроспективным называют исследование, когда анализируемые данные относятся к прошлому.

Когортное исследование обладает рядом очевидных достоинств. Прежде всего, привлекает очевидная простота вопроса, который определяет цель исследования: заболевают ли люди, если они подвержены действию определенного фактора? При этом можно заранее определить, какие данные необходимы, и собрать эти данные аккуратно и в полном объеме. Когортное исследование, кроме того, позволяет оценить широкий диапазон исходов, связанных с влиянием единственного фактора, так же как и широкий диапазон факторов для одного исхода.

Однако когортное исследование может быть неэффективно и дорого, если изучаемый исход встречается редко и приходится включать множе

ство субъектов, у которых изучаемый исход так и не обнаружится. Кроме того, исход может далеко отстоять во времени, поэтому субъекты-участ- ники могут быть утеряны, а результаты исследования недоступны в течение длительного периода. Последнее в меньшей степени является проблемой при исторических когортных исследованиях, однако в этом случае качество данных может оставлять желать лучшего: условием ретроспективного когортного исследования является наличие достоверной и достаточно подробной информации о воздействии факторов риска.

5.3.4. Исследование «случай-контроль»

При организации исследования «случай-контроль» из популяции отбираются лица, исходя из того, имеется или не имеется у них изучаемое заболевание (любой другой изучаемый исход).

Структура исследования подразумевает наличие двух групп наблюдения (рис. 5.15):

Опытная группа (случаи) включает лиц, у которых выявлено данное заболевание (либо иной изучаемый исход).

Контрольная группа (группа сравнения) включает лиц, у которых данное заболевание (либо любой исход) отсутствует.

Экспонированы к действию фактора

Исход

(заболевание) имеется

Воздействие

фактора отсутствует

Время

Сбор данных

Экспонированы

к действию фактора

Исход

(заболевание) отсутствует

Воздействие фактора отсутствует

Рис. 5.15. Схема исследования «случай-контроль»

Опытную и контрольную группы делят затем на две подгруппы: «экспонированных» и «неэкспонированных» к изучаемому фактору риска.

При формировании группы случаев необходимо применять строгие, объективные критерии для исхода. Следует быть уверенным в однород-

л. П. Зуева, P. X. Яфаев. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

■иищиппп

inrnrir

riiminiH^-jtnm-rTrmwffi-r.iniintitr'rfmi'irtritim-'irirtnii-пмит-о

- imtnrnrrr—rrfflm

mmirn-irirwrowrrnrrnni

ности исхода, поскольку похожие заболевания или исходы могут иметь разные факторы риска, например: не все заболевания кишечными инфекциями, выявляемые в изучаемой популяции только по наличию диа- рейного синдрома, могут быть отобраны для исследования. Следует стремиться по возможности использовать «инцидентные» (вновь диагностированные) случаи, нежели «превалентные» (уже существующие в данный момент времени). При использовании «превалентных» случаев действие самого заболевания на потенциальные факторы риска может привести к затруднениям при интерпретации данных. Например, в исследовании, посвященном оценке влияния употребления кофе на риск возникновения язвенной болезни, «превалентные» случаи (давно имеющие язву и остерегающиеся пить кофе) будут отличаться по отношению к экспозиции от «инцидентных» случаев, у которых заболевание возникло относительно недавно и которые еще не успели изменить своего отношения к употреблению этого напитка.

Наиболее важным и ответственным моментом этого исследования является подбор контрольной группы. В идеале, лица, входящие в контрольную группу, должны отличаться от лиц опытной группы только тем, что у них отсутствует изучаемое заболевание, что вряд ли достижимо. Отбор контрольной группы с учетом сказанного является наиболее трудной частью планируемого исследования.

Существует несколько общих правил формирования контрольной группы.