- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I иьщАи шцслшлили! тл

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Часть I общая эпидемиология

- •Раздел 1

- •Д. К. Заболотный

- •В. А. Башенин

- •Е. Н. Павловский

- •Глава 2

- •Раздел 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •0 Отделение а ш Отделение б

- •В двух отделениях реанимации новорожденных

- •Часть I. Общая эпидемиология

- •Приемы формальной логики

- •Приемы биостатистики

- •Часть I. Цьщая л 1ущс1у1ПиЛ1д у1л

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Раздел 3

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •2. В эпидемическом процессе имеет место взаимообусловленная изменчивость биологических свойств обеих взаимодействующих популяций.

- •3. Имеет место фазовая самоперестройка популяции паразита, которая определяет неравномерность развития эпидемического процесса.

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Раздел 4. Эпидемиология антропонозов

- •Глава 16

- •Удельный вес исследованных центрами санэпидслужбы проб воды в источниках централизованного водоснабжения с отклонениями от санитарных норм (в %)

- •Частота обнаружения брюшнотифозных о-антител в сыворотке здоровых взрослых людей (p. X. Яфаев, г. Ф. Вараксина)

- •1997 1998 Годы

- •Глава 17

- •(P. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •(На 100 тыс. Населения)

- •Раздел 1 8

- •Раздел 2 16

- •Раздел 3 87

- •Глава 18 372

- •Глава 19 437

- •Раздел 5 461

- •Раздел 6 543

- •Раздел 7 559

- •Цифрой над ним — дата заболевания)

- •Доверительного интервала)

- •Санкт-Петербурге

- •100 Рис. 17.39. Динамика заболеваемости краснухой детей 1967-1979 гг. Рождения в Московском районе Ленинграда (p. X. Яфаев, а. К. Русанова)

- •Глава 18

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Глава 19

- •Часть II. Эпидемиология инфекционных заболеваний

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Глава 21

- •Часть II. Эпидемиолог ия имфькЦииппыл лньилсопппп

- •Раздел 7

- •Глава 22

- •V ▼ Первое сообщение о резистентности

- •(Banerjee и соавт., 1991)

- •Глава 23

- •(Доля в общем числе выделенных культур, %)

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Глава 26

- •Глава 27

- •Глава 28

- •Часть III

- •Глава 29

- •Глава 30

- •Глава 32

- •Глава 33

- •Часть IV

- •Глава 34

- •Продолжение приложения 4

- •Зуева Людмила Павловна —

- •Яфаев Рауэль Хасаньянович —

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18, оф. 501 тел./факс: (812) 325-39-86, 186-72-36 e-mail: foliant@peterlink.Ru http: //www. Foliant. Com. Ru

Рис.

17.3.

Возрастная заболеваемость краснухой

в Ленинграде в 1975-1976 гг.

35

1

(P. X. Яфаев, а. К. Русанова)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

■ дети о взрослые

Рис. 17.4. Заболеваемость менингококковой инфекцией в Ленинграде в 1982-1993 гг.

Возрастная заболеваемость в Выборгском районе Ленинграда

скарлатиной, паротитом и ветряной оспой в 1965-1975 гг. (на 100 тыс. населения соответствующей возрастной категории)

Возраст |

До 1 года |

От 1 до 2 лет |

2 года |

3-6 лет |

7-14 лет |

15 лет и стерше |

Скарлатина |

0,45 |

6,54 |

15,96 |

20,03 |

14,21 |

0,13 |

Эпид. паротит |

1,30 |

7,73 |

20,66 |

47,54 |

18,29 |

0,73 |

Ветряная оспа |

16,32 |

39,72 |

63,18 |

63,42 |

12,45 |

0,14 |

Условность этого термина очевидна: если по тем или иным причинам взрослые в предшествовавшей жизни избежали заражения, то при первой же встрече с возбудителем в дозировках, обеспечивающих эффективное заражение, они заболевают, причем часто очень тяжело.

Таблица

17.3

18

т

V

VI VII VIII

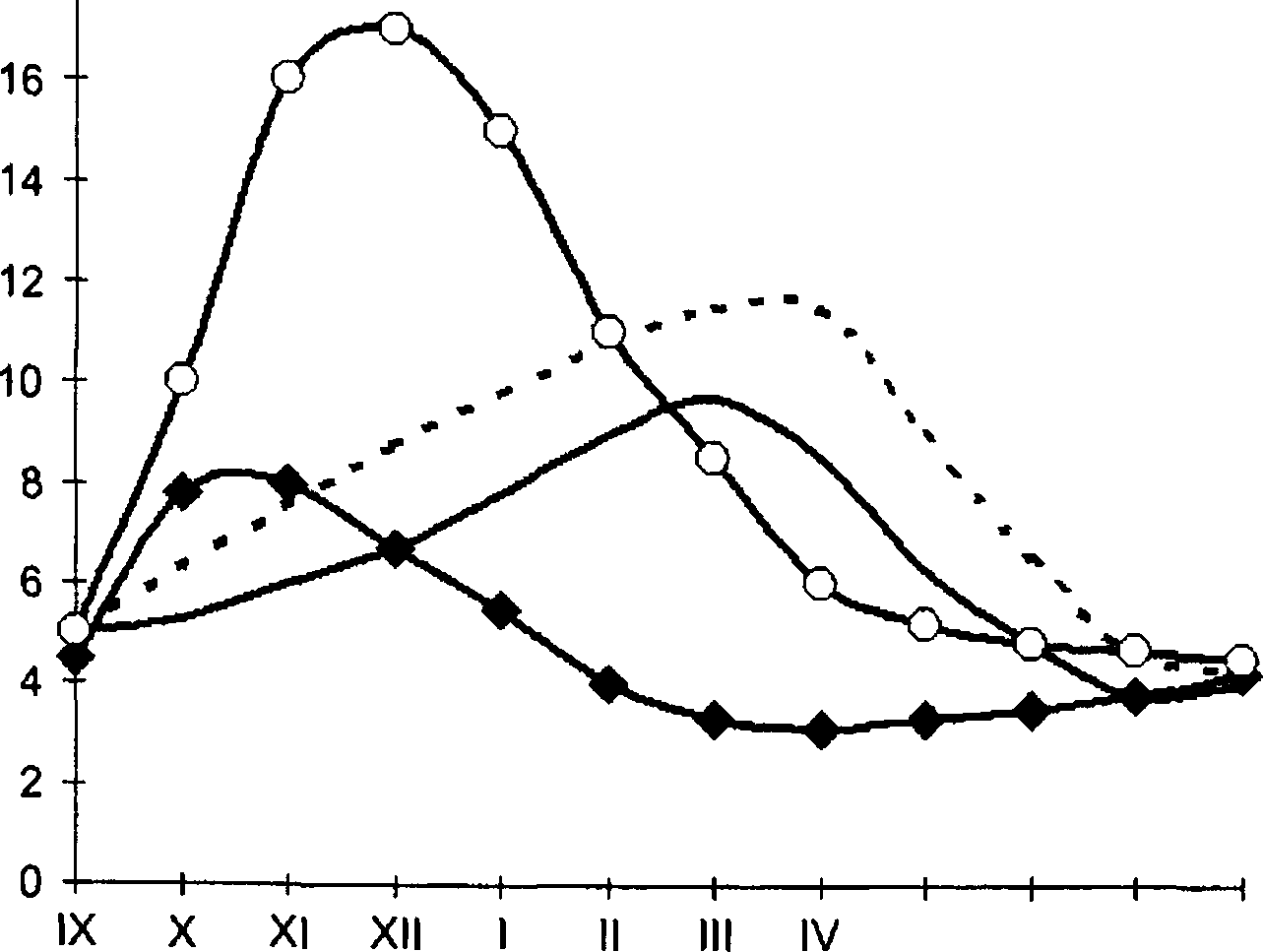

Рис.

17.5.

Менингококковая инфекция: заболеваемость,

носительство и среднегеометрические

титры антител (Ленинград, 1980-1981 гг.)

Заболеваемость

Носительство

Мгеом.

антиВ-менинг, у детей

Мгеом.

антиВ-менинг. у взрослых

На рис. 17.5 представлена динамика заболеваемости менингококко- вой инфекцией, носительства и уровня антител против менингококков в крови здоровых людей в показателях наглядности (исходная точка — сен-

тябрь). Приведенные кривые отражают динамику, но не позволяют сопоставить истинные уровни: носительство из-за чрезвычайно высокой интенсивности циркуляции возбудителя возможно представить в процентах (при менингококковой инфекции уровень носительства достигает 10% и даже выше при моментном обследовании), инцидентность, к счастью, не высока — обычно даже в неблагополучные годы не более 8—10 случаев на 100 тыс. населения в год. При менингококковой инфекции очень быстро идет проэпидемичивание за счет чрезвычайно активного носительства. Из рис. 17.5 можно видеть, что возможности проэпидемичивания подвержены сезонным колебаниям: на фоне роста уровня носительства зимой, уже в январе и особенно весной, несмотря на энергичное стимулирование иммунитета, титры антител в крови населения падают, и как следствие — растет заболеваемость.

Как уже указывалось, в связи с тем, что население более всего уязвимо в отношении инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи (этот механизм как бы наиболее адекватен современному обществу), заболеваемость этой группой не управляемых с помощью средств специфической профилактики нозоформ наибольшая (рис. 17.6).

Воздушно-капельные инфекции

— ветряная оспа

— краснуха

— грипп

Кишечные инфекции.

— дизентерия 5— ВГА

Природно-очаговые зоонозы:

— геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

— клещевой энцефалит

200

■mwV

«I

100

. , s ' yt Г^

у f £ t

n J

ш

— иксодовый клещевой боррелиоз

79,6

5,9 4,9 5,2

-wry-' ГГ—•■

■■■"" "I-""1 -.-

»

1 2 3 4 5 6 7 8

Рис. 17.6. Средняя заболеваемость 1996-2002 гг.

3115,1

600

500

404,3

400-I

300

269,5

рующая доза, ведущая к манифестации инфекционного процесса, тем выше инцидентность. Значительные возможности к распространению заболеваний ведут к проэпидемичиванию населения, что проявляется в цикличности многолетней динамики эпидемического процесса (рис. 17.7).

заболеваемость в Выборгском районе Ленинграда — тенденция динамики заболеваемости -о- заболеваемость в Ленинграде

Рис. 17.7. Заболеваемость скарлатиной за 22 года в Выборгском р-не Ленинграда и в Ленинграде

Заболеваемость в годы подъема, как оказалось, чаще всего связана с сезонным подъемом, причем со вторым его этапом (рис. 17.8), по-видимому, популяционный иммунитет становится ненадежным именно в это время.

Примечание. Вертикальные линии определяют доверительные интервалы. Различия достоверны, если линии не совмещаются, т. е в феврале—августе (р<0,05)

Рис. 17.8. Сезонность эпидемического паротита в годы эпидемических подъемов и снижения заболеваемости

17.1. Дифтерия

Определение

Дифтерия — острая бактериальная инфекция, характеризующаяся фибринозным воспалением в месте входных ворот — верхних отделов дыхательного тракта (носа, ротоглотки, гортани), часто — отеком прилегающих тканей, а также явлениями общей интоксикации, что ведет нередко к поражению сердечно-сосудистой, нервной и выделительной систем.

Стандартное определение подтвержденного случая заболевания (СанПин МЗ РФ, 2002):

одно или несколько характерных проявлений дифтерии (см. ниже) плюс лабораторное подтверждение выделением токсиген- ных С. diphtheriae; в редких случаях лабораторное подтверждение может быть получено четырехкратным и более увеличением антитоксина в парных сыворотках, если больному не вводили антитоксин с лечебной целью;

выделение токсигенных С. diphtheriae из типичных поражений кожи (язвочка, рана), слизистых оболочек (конъюнктива, влагалище).

Характерные признаки дифтерии;

Местные — пленчатые налеты, фарингит, ларингит, тонзиллит, увеличение регионарных лимфоузлов.

Прогрессирующие (распространенные) — стридор (лат. — свистящее дыхание, шум). Это явление обусловлено резким сужением просвета гортани, трахеи или бронхов.

Злокачественные — плотный отек шеи (бычья шея или шея Цезаря), петехиальная сыпь и геморрагическое пропитывание слизистых оболочек и кожи, токсический сосудистый коллапс, острая почечная недостаточность, миокардит и (или) двигательный паралич после одной— шести недель болезни.

История

Дифтерия известна с глубокой древности. О ней упоминают Гомер, Гиппократ, Гален. В 1883 г. Клебс обнаружил возбудителя дифтерии в срезах дифтерийных пленок, в 1884 г. Леффлер получил чистую культуру возбудителя. В 1988 г. открыта токсигенность возбудителя (Ру и Иенсен), что позволило Рамону приготовить препарат для специфической профилактики (анатоксин).

Возбудитель

Возбудитель дифтерии — дифтерийная палочка (Corynebacterium diphtheriae) — относится к роду коринебактерий, объединяющему несколько видов микроорганизмов. Патогенен для человека только один вид — С. diphtheriae. Остальные коринебактерии — либо непатогенные паразиты — постоянные обитатели кожных покровов человека, либо паразиты животных.

Популяция дифтерийных бактерий неоднородна по многим показателям — культуральным, биохимическим, антигенным свойствам. Представители вида различаются также по рибосомальной структуре. Имеется три биовара (типа) — gravis, intermedins и mitis, которые отличаются морфологией колоний, вирулентностью (gravis считается более вирулентным) и рядом других характеристик.

Важно также различие культур по токсигенности, т. е. по способности продуцировать экзотоксин. Сейчас установлено, что токсигенность дифтерийной палочки связана с заражением ее специфичным бактериофагом: генетический материал бактериофага внедряется в хромосому бактериальной клетки и фиксируется там в виде фрагмента (так называемый профаг), при этом происходит изменение ряда биологических свойств бактерий. У дифтерийной палочки — носительницы профага (т. е. гена, который сейчас обозначается как tox) имеет место определенная трансформация метаболических процессов, что, в частности, проявляется в выделении клеткой во внешнюю среду токсических веществ (экзотоксинов). Надо отметить, что клетки (tox+), т. е. образующие экзотоксин, могут относиться как к типу gravis, так и mitis. Доминирование типа gravis более опасно, поскольку при этом более вероятно развитие эпидемического процесса, сопровождающегося манифестацией инфекционного процесса, в частности тяжелыми формами болезни. Большая опасность типа gravis свидетельствует о том, что в патогенезе дифтерии имеет, очевидно, значение не только токсигенность, но и вирулентность, которая пока, кажется, не получила четкой качественной и количественной оценки. Впрочем, это совсем не значит, что распространение типа mitis не может активизировать эпидемический процесс, при котором имеет место рост заболеваемости, т. е. учащение возникновения манифестных форм инфекции (рис. 17.9).

у-< |

|

|

|

|

|

i V "F |

> -: HK^H |

|

' f- _ |

|

|

|

|

|

LV--/ f |

|

|

f. 'f - -' ' |

|

|

|

• ' f |

|

|

j |

|

v.. -.4 . |

|

|

1998

2001

1999

из

gravis

mitis

Рис. 17.9. Динамика заболеваемости дифтерией и структура биоваров коринебактерий дифтерии, выделенных от больных (данные ЦГСЭН в Санкт-Петербурге)

Механизм развития эпидемического процесса

Источник инфекции

Дифтерия относится к антропонозным инфекциям. Источником инфекции может быть только человек — больной, переносящий заболевание разной тяжести, и носитель (бессимптомная инфекция). Инкубационный период составляет, как правило, 2—5 дней (по некоторым данным, изредка возможно удлинение инкубационного периода — максимум до 10 дней).

Больной человек заразен весь период болезни. Чем тяжелее болезнь, тем более длительно наблюдается выделение возбудителя и тем более высока его концентрация в материале, выделяемом больным. Однако высокая потенциальная опасность таких больных реализуется достаточно редко вследствие их изоляции (находятся на постельном режиме) или госпитализации. Большую угрозу представляют лица, переносящие различные легкие, в том числе абортивные, формы болезни, диагностика которых затруднена и часто без эпидемиологических предпосылок и микробиологического подтверждения оказывается невозможной (хотя, конечно, каждый такой больной потенциально менее опасен, чем лица, страдающие от ярко выраженного заболевания). После перенесения болезни выделите- льство возбудителя может продолжаться в стадии реконвалесценции, по наблюдениям в доантибиотическую эру после тяжелых форм болезни у реконвалесцентов возбудитель обнаруживался до 12 нед. Но наибольшее эпидемическое значение в качестве источников инфекции имеют лица, переносящие бессимптомные формы инфекции, — носители токсиген- ных штаммов возбудителя. Об этом свидетельствует весьма выраженное доминирование спорадической заболеваемости и частое вообще отсутствие очаговости (т. е. отсутствие новых случаев заболеваний в коллективе, в семье и т. д.).

Даже в период, предшествовавший Второй мировой войне, т. е. во времена, когда не было прививок и антибиотиков, которые увеличивают вероятность развития легких и бессимптомных форм инфекции, 98% заболевших в развитых странах умеренного климата заразились от носителей (данные Гигиенической комиссии Лиги наций*).

К сожалению, до сих пор не проведена серьезная оценка разных категорий носителей возбудителя дифтерии. Скорее всего, в меньшей степени эпидемическое значение имеют быстро освобождающиеся от возбудителя первичные носители (т. е. носители в результате первой встречи с возбудителем), у которых очаг в верхних отделах дыхательного тракта характеризуется малой интенсивностью размножения дифтерийной палочки. Первичные носители олицетворяют слабое воздействие возбудителя на организм (достаточно высокая резистентность макроорганизма, заражение малой дозой возбудителя) и, соответственно, отражают сложившиеся малые возможности для вегетации возбудителя в конкретной ситуации. По-видимому, опасность более всего исходит от иммунных носите-

Прототип (предшественник) Всемирной организации здравоохранения

лей (в допрививочное время — результат проэпидемичивания населения, сейчас — последствие прививок), поскольку иммунитет носит в основном антитоксический характер. У таких носителей замечено длительное (до трех месяцев) вегетирование и выделение возбудителя во внешнюю среду.

Механизм передачи

Передача возбудителя дифтерии осуществляется воздушно-капель- ным путем. Некоторая устойчивость возбудителя во внешней среде принципиального значения для передачи (и, соответственно, для сохранения возбудителя в качестве паразитического вида) не имеет. Описываемые редчайшие случаи возникновения дифтерии ран или других необычных локализаций (именно из-за их чрезвычайной редкости на них обращают внимание) отражают не контактно-бытовую передачу (как часто утверждается), а попадание с каплями, выделяемыми из дыхательного тракта носителей, возбудителя на поверхность открытой раны и т. д.

Впрочем, эти формы дифтерии в сохранении возбудителя как паразитического вида значения не имеют.

Восприимчивость

Восприимчивость неиммунных людей к возбудителю дифтерии всеобщая. Однако возможность развития не только тяжелых, но и легких форм болезни, а также носительства (бессимптомные формы инфекции) свидетельствует об определенной роли неспецифических факторов защиты организма, вирулентности и степени токсигенности возбудителя, но особенно — инфицирующих доз при заражении.

Общеизвестно, что чем теснее общение с источником инфекции, тем более вероятно развитие манифестной формы инфекции, и наоборот, с увеличением расстояния между источником и реципиентом (восприимчивым человеком) растет вероятность развития бессимптомных форм инфекции.

Наблюдения в условиях естественно складывающегося обычного общения в достаточно крупных популяциях (города, страны и т. п.) показали, что в допрививочные времена болело дифтерией примерно 20% населения, остальные приобретали иммунитет за счет перенесения бессимптомных форм. В данном случае отражены среднестатистические показатели вероятности заболевания при практически поголовной заражаемости в условиях стихийного развития эпидемического процесса. Масштабные наблюдения, таким образом, показывают сложившуюся вероятность получения дозы, приводящей к развитию манифестных форм инфекции. Необходимо подчеркнуть, что остальное, незаболевшее, население (80%) — это тоже восприимчивые люди, но они заражались небольшими дозами и постепенно приобретали устойчивый иммунитет. Этот иммунитет в основном носит антитоксический характер, именно поэтому возможно вторичное (иммунное) носительство.

Проявления эпидемического процесса

Интенсивность

В недавнем прошлом дифтерия была одной из ведущих социальных проблем не только вследствие высокой заболеваемости, но и в связи с высокой последующей инвалидностью, летальностью и смертностью. В настоящее время за счет внедрения в широкую практику специфической профилактики заболеваемость (инцидентность) либо исчезла вовсе (там, где прививки проводятся в строгом соответствии с современными требованиями науки и практики), либо — где имеются нарушения в принятой системе специфической профилактики — наблюдается заболеваемость, как правило, не достигающая уровня допрививочного времени.

В допрививочный период отмечалась высокая заболеваемость, которая в наиболее неблагоприятные годы достигала в России показателя 150— 170 на 100 тыс. населения в год. В 2001-2003 гг. в России показатели заболеваемости составили 0,2—0,4 на 100 тыс. населения (рис. 17.10).

Динамика

Для дифтерии характерна своеобразная многолетняя динамика (рис. 17.10): подъемы заболеваемости чередовались без особой закономерности с интервалом 8, 10, 12 и даже 20 лет, В этом отношении дифтерия отличается от остальных неуправляемых воздушно-капельных инфекций. С введением специфической профилактики заболеваемость резко снизилась, и в некоторых странах и городах (например, Санкт-Петербург) упала до нуля. Однако в связи с нарушениями в системе специфической профилактики, которые имели место в 90-х гг. XX в., произошел подъем заболеваемости (рис. 17.10). Таким образом, в современных условиях подъем заболеваемости происходит не в результате угасания естественно формируемого популяционного иммунитета, а вследствие нарушений в системе специфической профилактики.