- •Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

- •Рязанов н.А.

- •Содержание

- •Введение

- •Глава 1. Земля как средство производства

- •1.1. Земля как предмет труда, орудие труда, всеобщее средство производства

- •1.2. Земля – главное средство производства

- •1.3. Особенности земли как средства производства и ее отличие от других средств производства

- •1.4. Средства производства, неразрывно связанные с землей

- •1.5. Земля как пространственный базис и объект социально-экономических связей

- •1.6. Понятие «земля» в землеустройстве

- •Глава 2. Понятие земельных отношений и землеустройства

- •2. 1. Понятие земельных отношений

- •2.2. Понятие о землеустройстве. Закономерность развития землеустройства

- •2.3. Земельные ресурсы России, их рациональное использование и охрана, понятие землепользования и землевладения

- •2.3.1. Виды хозяйственного использования и правового положения земель

- •2.3.2. Земельные ресурсы Российской Федерации, их состав и использование

- •2.3.3. Рациональное использование и охрана земли – важная народнохозяйственная задача

- •2.3.4. Землепользование и землевладение

- •2.4. Роль государства в регулировании земельных отношений и проведении землеустроительных работ

- •Глава 3. Земельные отношения

- •3.2. Феодальное землевладение и землепользование

- •3.3. Писцовые межевания (1550-1684 гг.)

- •3.4. Валовое межевание второй половины XVIII века

- •3.5. Земельные преобразования Петра I и Елизаветы Петровны

- •3.6. Генеральное и специальное межевания (1766-1882 гг.)

- •Глава 4. Земельные отношения и землеустройство в период становления капитализма в россии

- •4.1. Социально-экономические предпосылки отмены

- •Крепостного права

- •4.2. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. И условия наделения крестьян землей

- •Основные положения крестьянской реформы 1861 г.

- •И землеустройство в пореформенный период. Столыпинская аграрная реформа

- •5.1. Развитие капитализма в сельском хозяйстве в пореформенный период

- •5.2. Помещичье и крестьянское землевладение после реформы 1861 года

- •Распределение частной собственности по сословиям владельцев в Европейской России (1870-е гг. – 1915 г.)

- •Внутриселенная чересполосица в Воронежской губернии

- •5.3. Размежевание частновладельческих и крестьянских земель

- •5.4. Столыпинская аграрная реформа

- •Глава 6. Земельные преобразования октябрьской революции

- •6.1. Аграрный вопрос перед Октябрьской революцией

- •6.2. Декрет о земле

- •6.3. Крестьянский наказ о земле

- •6.4. Закон о социализации земли

- •6.5. Формирование земельных отношений и земельного строя в 1918-1920 гг.

- •6.6. Развитие земельных отношений в период новой экономической политики

- •6.7. Земельный кодекс рсфср 1922 года

- •Глава 7. Земельные отношения и землеустройство в период коллективизации сельского хозяйства

- •7.1. Сущность и содержание ленинского кооперативного плана

- •7.2. Землеустройство в период массовой организации колхозов

- •7.3. Землеустройство в ходе сплошной коллективизации (1929-1932 гг.). Содержание землеуказаний

- •7.4. Образование и развитие колхозно-совхозного землепользования

- •Развитие коллективизации в Центрально-Черноземных областях

- •7.5. Изменения в землепользовании в связи с укрупнением колхозов

- •8.2. Землепользование и землеустройство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

- •Объем и структура землеустроительных работ в 1943 г.

- •8.3. Землепользование и землеустройство в послевоенный период (1946-1953 гг.)

- •8.4. Освоение целинных и залежных земель (1954-1965 гг.)

- •8.5. Земельные отношения и землеустройство в период 1965-1990 гг.

- •Глава 9. Земельная реформа в рф и стратегическое направление управления земельных отношений и землеустройства на 2011 год

- •9.2. Основные этапы земельной реформы

- •9.3. Итоги и оценки проведенной земельной реформы за 1991-1999 годы

- •9.4. Развитие земельной реформы в Российской Федерации

- •1. Стабилизация отношений собственности на землю

- •2. Укрепление гарантий конституционных прав граждан на землю

- •3. Развитие рынка земли и другой недвижимости

- •4. Земельные преобразования в сельской местности.

- •5. Развитие ипотечного кредитования

- •6. Совершенствование системы земельных платежей

- •7. Ведение государственного земельного кадастра

- •8. Оценка земель

- •9. Земельные преобразования в городах и других поселениях

- •10. Информационно-консультационное обеспечение Программы

- •11. Комплекс работ по землеустроительному обеспечению

- •12. Мониторинг земель

- •13. Усиление контроля за использованием и охраной земель

- •14. Совершенствование системы государственного управления

- •Правовое обеспечение программы

- •Социальная, экономическая и экологическая эффективность реализации программных мероприятий

- •9.5. Стратегическое направление управления земельными ресурсами и иной недвижимостью на 2006 - 2011 гг.

- •Список литературы

- •Приложения Краткая летопись исторических событий в России

- •Полюбовная сказка

- •Из генеалогического древа основных русских родов до 1917 г.

- •Род Романовых

- •394087 Г. Воронеж, ул. Мичурина, 1

3.6. Генеральное и специальное межевания (1766-1882 гг.)

Земельные отношения первой половины XVIII века были сильно запутаны. Владение значительной частью земель, захваченных дворянством, не было законным образом оформлено. Многие имения не имели установленных границ. Сервитуты с неопределенным объемом прав вносили неясность в пользование такими угодьями, как леса, а также в пользование водопоями, проездами и др. На этой почве возникали значительные недоразумения и споры. Многие владения были расположены чересполосно, имели неправильные очертания границ и другие недостатки. Все это указывало на необходимость проведения мероприятий по упорядочению отношений по владению и пользованию землей. Такими мероприятиями явились межевания. В проведении межеваний дворяне были особо заинтересованы, добиваясь таким путем закрепления за собой и оформления всей земли, находившейся в их фактическом владении.

О необходимости проведения межевания было объявлено в 1731 г. В сенат в 1735 г. был внесен проект “Наказа межевщикам”, но сенат отклонил его, и подготовка к проведению межевания приостановилась.

Экземпляры

наказа Екатерины II

(1767г.)

В 1752 г., когда поступили новые многочисленные жалобы на запутанность земельных отношений, правительство образовало особую комиссию для разработки межевой инструкции. Инструкция была разработана и 25 мая 1754 г. утверждена. Для организации и проведения межевания при сенате была организована межевая канцелярия, а в Москве - губернская межевая канцелярия.

Работу проводили межевые партии. Межевание началось в 1754 г. в Московской губернии. Проходило оно крайне медленно. Это объясняется тем, что по инструкции 1754 г. требовалась проверка законности прав на владение землей.

Если обнаруживалось, что в имении имелось земли больше, чем полагалось по документам, то излишки должны были отбираться и передаваться в казну. Но это было против интересов землевладельцев. Поэтому они не только не способствовали, но противодействовали проведению работ по межеванию. Правительство было вынуждено в 1760 г. прекратить эти работы. Начавшись в Московской губернии, межевание в ней и было закончено.

Неустроенность земельных отношений и неудачная попытка межевания по инструкции 1754 г. заставили правительство изменить подход к этим работам. Указом от 20 февраля 1765 г. Екатерина II учредила особую комиссию о государственном межевании. Комиссии предписывалось подготовить на основе изучения недостатков межевания по инструкции 1754 г. проект основных правил государственного межевания, соответствовавших условиям того времени и пожеланиям дворянства. Проект лег в основу изданного 19 сентября 1765 г. манифеста о Генеральном межевании и обнародованных “генеральных правил”. Согласно этим документам, все земли в ходе межевания закреплялись за владельцами по фактическому пользованию при отсутствии споров с соседями.

Межевание признавалось делом государственным, поэтому всем вменялось в обязанность ничем не препятствовать его успешному ходу. За вред, причиненный межеванию, предусматривались строгие меры наказания. Землемеры, уличенные в несправедливости, пристрастии, взятках и в прочих злонамеренных действиях, подлежали военному суду. Для наблюдения за ходом межевания была учреждена межевая экспедиция Сената, на которую возлагался высший контроль и подготовка докладов правительству.

К межеванию были привлечены все лица,

знающие основы землемерия и геодезии,

в том числе служащие ранее существовавших

межевых учреждений, офицеры артиллерии

и армейских полков, ученики академий и

других учебных заведений, где преподавалась

геодезия.

межеванию были привлечены все лица,

знающие основы землемерия и геодезии,

в том числе служащие ранее существовавших

межевых учреждений, офицеры артиллерии

и армейских полков, ученики академий и

других учебных заведений, где преподавалась

геодезия.

Генеральное межевание носило обязательный характер. Никто из владельцев не мог отказаться от проведения межевых работ на его землях. Оно велось по дачам. В дачу могли войти различные земли (помещичьи, церковные и др.). Дачу могло составить и одно крупное по размерам имение. В дачу могло войти одно или несколько селений. В “Генеральных правилах” разрешалось межевать “каждое селение порознь или всякое владение общею обводною межою, как-то владельцы сами и поскольку к которому селению из собственного своего владения межев пожелают”. Величина дач по губерниям была неодинаковой, на юге, где имения были более крупные, и дачи были крупнее, включали меньше селений. В северных губерниях, наоборот, дачи были меньше по своим размерам, но включали большое число селений.

Границами дачи служили урочища: реки, балки, а также дороги. Границу, проведенную по урочищам, можно было впоследствии, даже через несколько десятков лет, сравнительно легко найти и восстановить. Название дачи давалось по названию населенного пункта (села, деревни). Дачи межевались сплошь, без пропусков.

В целях обеспечения принципа сплошного межевания работа велась циркульным способом. Работу начинали с установления городской (выгонной) земли. Затем межевали владения, составлявшие территорию первого циркуля, т. е. концентрического круга вокруг города, в радиусе двух верст. Когда владения в первом циркуле оказывались обмежеванными, проводили работу во втором циркуле, т. е. в концентрическом круге вокруг города радиусом четыре версты. Окончив работу во втором циркуле, переходили к третьему и последующему циркулю, пока не доходили до границы уезда.

Межевание было инструментальным: съемка производилась астролябией, а впоследствии теодолитом. При этом точность съемки все время повышалась. Поэтому точность работ, например в Поволжье, где межевание проводилось позже, значительно выше, чем в Московской губернии, обмежеванной раньше.

Работы по генеральному межеванию выполнялись землемерными партиями, состоявшими из старшего землемера и его помощника.

Землемерные партии подчинялись губернским межевым конторам. В отдельных губерниях, в виду их обширности организовывалось несколько межевых контор. Межевые конторы, помимо руководства и контроля за работой землемерных партий, занимались рассмотрением и разрешением споров о праве владения землей.

Московская межевая канцелярия была второй инстанцией по разрешению земельных споров, т. е. рассматривала дела в апелляционном порядке.

При сенате была образована межевая экспедиция - высший специальный орган по проведению генерального межевания. Она являлась окончательной инстанцией по спорным судебно-межевым делам. На экспедицию возлагалось общее руководство и контроль за деятельностью губернских межевых контор.

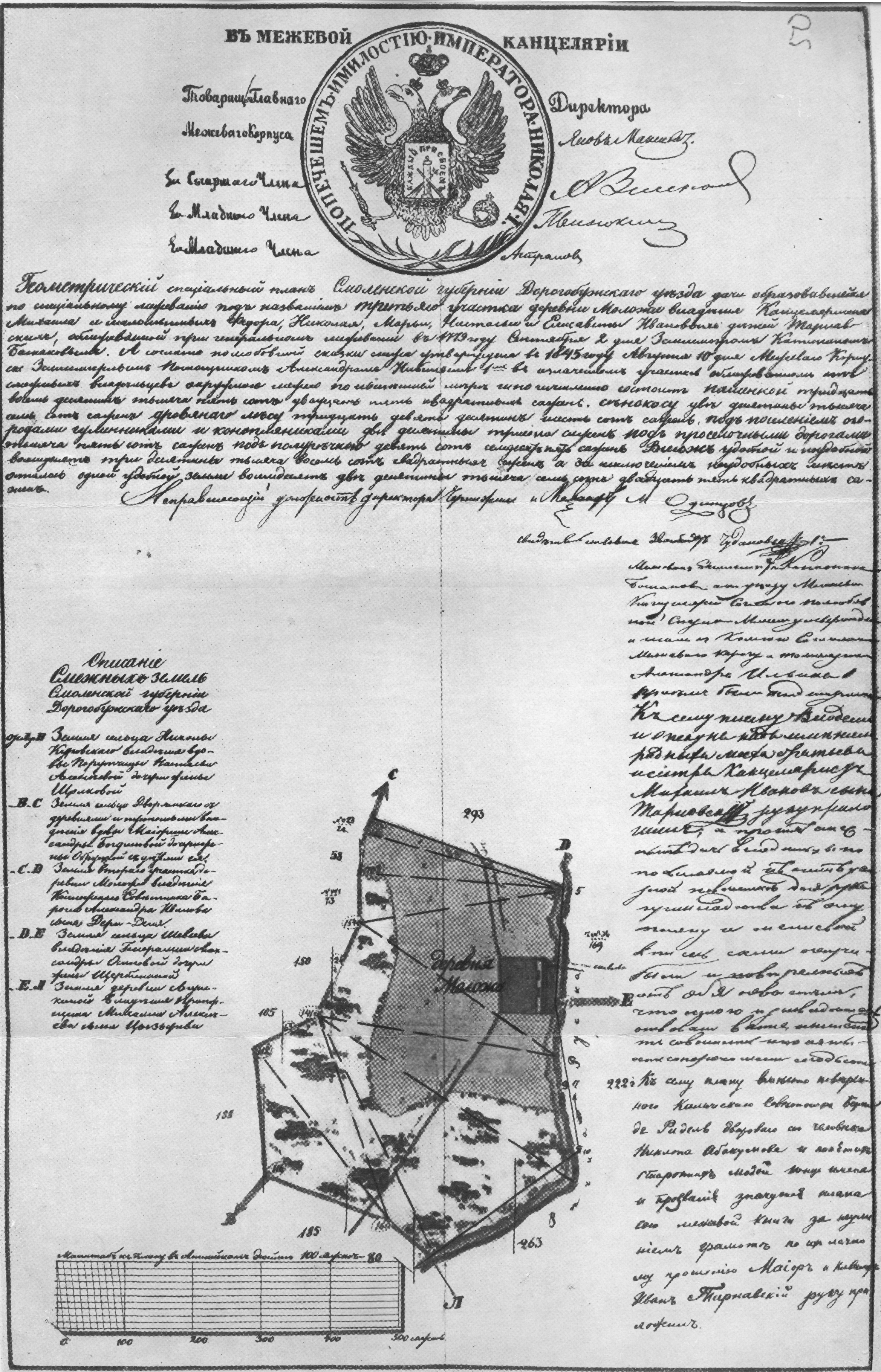

Р ис

2. Генеральный план. План дачи генерального

межевания

ис

2. Генеральный план. План дачи генерального

межевания

Дорогобужского уезда Смоленской губернии (1779 г.)

Работа при генеральном межевании начиналась с установления старшим землемером границ дач. Он это делал по показанию землевладельцев и понятых (свидетелей). Если возникали споры, то старший землемер, выдав спорящим так называемый спорный билет, передавал дело об утверждении границ в губернскую межевую контору.

После установления границ производилось измерение межи и одновременно делались постоянные межевые знаки. На поворотных пунктах копались ямы глубиной 2 м и радиусом около 3 м. В лесу делались просеки, на открытом месте - межники.

Измерив межу и установив межевые знаки, землемерная партия производила съемку ситуации внутри каждой дачи. На каждую дачу генерального межевания составлялся план, а на уезд - генеральный план. Законченное “дело” по межеванию дачи сдавалось для освидетельствования и утверждения в губернскую межевую контору. После освидетельствования “дело”, если не было споров, утверждалось, и все земли закреплялись в собственность за их владельцами.

Если владелец начинал спор против соседа, у которого оказывался недостаток земли, то в этом случае у владельца, начавшего спор, - как “не дельного заявителя”, - отбиралась в казну вся примерная земля. Такая же мера применялась в отношении владельцев, “вышедших за свои границы”, т. е. захвативших чужие земли уже после издания манифеста о генеральном межевании.

Генеральное межевание представляло крупное государственное мероприятие. Оно было направлено на расширение и укрепление землевладения господствующего класса дворян. Государство путем межевания закрепило за дворянством громадную площадь земель. Были закреплены, в числе других, примерные и другие захваченные дворянами земли. При межевании значительная площадь казенных земель была продана дворянам по очень низким ценам. Дворянство стало монопольным владельцем земли на всем огромном пространстве центральной части Российской империи.

Журналы давали массовые сведения об условиях землевладения и землепользования на обширной территории страны. Эти сведения представляли большую ценность. На землемеров было возложено еще составление особых экономических примечаний и журналов, куда заносились сведения о судоходстве, промыслах, качестве земель и лесов, о фабриках и заводах, о числе душ и даже о курганах и пещерах. Для истории Екатерининской эпохи в этих журналах содержится громадный запас данных. Журналы давали массовые сведения об условиях землевладения и землепользования на обширной территории страны. Эти сведения представляли большую ценность. Начатое в 1766 году генеральное межевание пошло вперед настолько быстро, что к концу царствования Екатерины II оно уже было закончено в 18 губерниях. Общие результаты генерального межевания видны из приведенной таблицы, где обозначены губернии, в которых было произведено генеральное межевание (см. табл. 2). Таким образом, генеральное межевание имело положительное народнохозяйственное значение.

В дачи при генеральном межевании были замежеваны, как правило, земли не одного, а нескольких владельцев. Генеральное межевание не устраняло и не могло устранить запутанности отношений между этими владельцами по владению и пользованию землей. Но владельцы имели право “добровольно развестись с соседями в границах”, пригласив за свой кошт (счет) для этой цели землемера.

Это размежевание земель получило название “специально коштного межевания”. Специально коштное межевание дач генерального межевания шло медленно. Соглашения между владельцами земли достигались с большим трудом. Межевание сопровождалось нареканиями соседей на владельца, который приглашал за свой счет землемера, в недобросовестности, пристрастии и т. п. Поэтому правительство вынуждено было само организовать размежевание владений, замежеванных в дачи генерального межевания. Это межевание получило название специального. Работами по специальному межеванию руководили губернские и уездные землемеры, должности которых были установлены еще в 1775 году.

Таблица 2. Результаты генерального межевания по 18 губерниям

№ |

Название губернии |

Когда началось ген. межевание |

Когда окончено |

Общее число генерально-отмежеванных |

Число дач, оставленных в общем и чересполосном владении |

||

дач |

десятин земли |

число дач |

кол-во земли |

||||

1 |

Московская |

1766 |

1781 |

7781 |

2935720 |

2156 |

819362 |

2 |

Харьковская |

1769 |

1781 |

2509 |

2996098 |

846 |

1919614 |

3 |

Рязанская |

1771 |

1781 |

5374 |

3687451 |

3301 |

2551004 |

4 |

Ярославская |

1773 |

1783 |

15937 |

3049065 |

8444 |

1515946 |

5 |

Костромская |

1773 |

1783 |

16110 |

7426706 |

9120 |

3667225 |

6 |

Владимирская |

1773 |

1781 |

11112 |

4038275 |

5162 |

1556014 |

7 |

Тульская |

1776 |

1780 |

5694 |

2719786 |

3001 |

1421881 |

8 |

Калужская |

1776 |

1780 |

6563 |

2783106 |

2993 |

1125711 |

9 |

Смоленская |

1776 |

1779 |

6767 |

4868862 |

2751 |

2069899 |

10 |

Тверская |

1776 |

1781 |

16856 |

5401335 |

6759 |

2183161 |

11 |

Воронежская |

1777 |

1781 |

1441 |

6824252 |

813 |

3810277 |

12 |

Новгородская |

1778 |

1796 |

16407 |

10392554 |

8852 |

4220753 |

13 |

Орловская |

1778 |

1796 |

4177 |

4040544 |

2267 |

2460664 |

14 |

Олонецкая |

1778 |

1796 |

1833 |

15851021 |

293 |

560222 |

15 |

Псковская |

1781 |

1796 |

16603 |

4002459 |

4658 |

1256008 |

16 |

С.-Петербургская |

1781 |

1795 |

4623 |

2421006 |

2437 |

1077161 |

17 |

Вологодская |

1782 |

1796 |

15672 |

35327342 |

9468 |

2232762 |

18 |

Пензенская |

1782 |

1792 |

1702 |

3492531 |

786 |

1808617 |

19 |

Тамбовская |

1782 |

1797 |

2746 |

5896966 |

1214 |

2457958 |

20 |

Курская |

1782 |

1797 |

2748 |

3409377 |

1630 |

2625916 |

21 |

Могилевская |

1783 |

1784 |

1847 |

3778886 |

520 |

978101 |

22 |

Витебская |

1784 |

1797 |

1737 |

3593650 |

492 |

583399 |

23 |

Нижегородская |

1784 |

1797 |

3584 |

4467464 |

1623 |

1788145 |

24 |

Казанская |

1793 |

1803 |

2624 |

5688570 |

550 |

973188 |

25 |

Симбирская |

1798 |

1821 |

2070 |

4130907 |

888 |

2069944 |

26 |

Оренбургская |

1798 |

1842 |

1112 |

25954761 |

316 |

1457889 |

27 |

Саратовская |

1798 |

1835 |

2585 |

7614335 |

523 |

1843048 |

28 |

Самарская |

1798 |

1842 |

1164 |

15843820 |

- |

- |

29 |

Екатеринославская |

1798 |

1828 |

1136 |

6172589 |

244 |

807346 |

30 |

Херсонская |

1798 |

1828 |

1541 |

6136963 |

223 |

806013 |

31 |

Вятская |

1804 |

1835 |

2952 |

13535278 |

80 |

162824 |

32 |

Пермская |

1822 |

1843 |

1268 |

24385454 |

6 |

398499 |

33 |

Таврическая |

1829 |

1686 |

1686 |

2205108 |

6 |

40301 |

34 |

Астраханская |

1838 |

1850 |

207 |

18303340 |

3 |

53070 |

35 |

Шенкурский уезд Архангельской губ. |

1855 |

1861 |

127 |

2003166 |

- |

- |

|

Итого |

1766 |

1861 |

188295 |

275378747 |

82425 |

53301922 |

По закону 1806 г. губернский, а в особенности уездный землемеры должны были всемерно содействовать размежеванию общих дач генерального межевания. Этот этап работ специального межевания, длившийся около 30 лет, называется межеванием через уездных землемеров. При этом межевании владельцы земель, замежеванных в общую дачу, составляли соглашение - “полюбовную сказку”, в которой излагали условия размежевания своих земель. Проект добровольного размежевания передавался уездному суду, который рассматривал условия размежевания и просил губернское правление о посылке землемера. Землемер производил работу в натуре и составлял межевые документы. После проверки его работы уездным судом межевая канцелярия выдавала владельцам документы на раздельное владение.

Специальное межевание через уездных землемеров было рассчитано на частную инициативу. Кроме того, оно производилось лишь при условии добровольного и общего согласия всех владельцев на размежевание всех земель. Практика быстро показала всю трудность таких добровольных соглашений. В особенности трудно было добиться общего согласия, если в общей даче оказывалось значительное количество владельцев. Поэтому специальное межевание шло очень медленно.

Слабые темпы межевых работ уездных землемеров заставили правительство, начиная с половины 30-х годов XIX века, принять ряд мер. Так, по закону 1842 г. запрещалось всем кредитным учреждениям выдавать ссуды под неразмежеванные имения. Приняты были меры к ограничению залога чересполосных владений. Одновременно правительство старалось облегчить и удешевить производство межевых работ в генеральных дачах (отмена крепостных и гербовых пошлин и т. п.).

В целях ускорения межевых работ, в 1839 г. были созданы новые учреждения - губернские посреднические комиссии. В уездах введена особая должность - посредников, которые были обязаны содействовать межевым работам.

Посредниками были, конечно, дворяне. Местное дворянство выбирало 1-3 помещиков для посреднических действий по скорейшему размежеванию дач. Наступил новый этап специального межевания - через посредников, продолжавшийся до 1853 г. За это время из общего числа 75164 дачи размежевано 39559. Недостаток землемеров затормозил размежевание еще 18316 дач, владельцы которых согласились на проведение специального межевания.

Р ис

3. План дачи Специального межевания

Дорогобужского уезда Смоленской губернии

(1845 г.)

ис

3. План дачи Специального межевания

Дорогобужского уезда Смоленской губернии

(1845 г.)

В 1853 г. правительство издало закон о судебно-межевом разбирательстве. Для ускорения специального межевания уездные суды обязаны были устанавливать в судебном порядке права тех помещиков, которые не могли договориться об установлении граничных меж. Этот последний этап специального межевания растянулся до 1913 г.

Большие масштабы межевых работ обусловили необходимость подготовки специальных землемерных кадров. В этих целях в 1779 г. при Межевой канцелярии в Москве была учреждена землемерная школа, названная Константиновской. В 1819 г. была переименована в Константиновское землемерное училище, а с 1835 г. преобразована в Константиновский межевой институт (ныне Московский государственный университет по землеустройству).

Святой

равноапостольный царь Константин -

небесный покровитель межевых инженеров

Кроме того, в 1835 г. при Межевой канцелярии была создана школа чертежников, позднее названная школой межевых топографов, в которой была организована подготовка межевых помощников из числа воспитанников гимназий. Позднее, в 1843 г., в 15 губерниях России при уездных училищах были учреждены дополнительные классы элементарного землемерия. Марьинский сиротский дом в Петербурге, воспитывавший детей дворянского сословия, был преобразован в Марьинское межевое училище. В 1858-1959 гг. были открыты землемерно-таксаторские классы при 37 гимназиях. Таким образом, в России сложилась целая система землеустроительного образования, которая в основном обеспечила потребности в кадрах для проведения широких межевых работ.

Генеральное и специальное межевания составили целую эпоху в развитии землеустройства в России. При всей их рекреационной сущности, связанной с укреплением феодальной собственности и с дальнейшим закрепощением крестьянства, они способствовали экономическому развитию страны, обусловливали развитие геодезической и землемерной техники и целого ряда наук, связанных с организацией использования земель.