- •Предисловие

- •Химическая термодинамика, как теоретическая основа биоэнергетики Предмет, методы и основные понятия химической термодинамики

- •Термодинамические системы: изолированные, закрытые, открытые, гомогенные, гетерогенные

- •Термодинамические параметры

- •Внутренняя энергия системы

- •Форма обмена энергии с окружающей средой

- •Первое начало термодинамики. Тепловые эффекты химических реакций

- •1. В изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная.

- •Изобарный и изохорный процессы. Энтальпия. Тепловые эффекты химических реакций

- •Термохимия. Закон Гесса

- •Влияние температуры и давления на тепловой эффект реакции

- •Использование закона Гесса в биохимических исследованиях

- •Энтропия. Второй закон термодинамики Энтропия

- •Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса

- •Принцип энергетического сопряжения

- •Химическое равновесие Обратимые и необратимые реакции. Константа равновесия

- •Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье

- •Учение о растворах Растворы

- •Физические свойства н2о и строение ее молекул

- •Механизм образования растворов

- •Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость

- •Влияние природы веществ на растворимость

- •Влияние давления на растворимость веществ

- •Влияние температуры на растворимость веществ

- •Влияние электролитов на растворимость веществ

- •Взаимная растворимость жидкостей

- •Способы выражения состава растворов

- •Термодинамические аспекты процесса растворения. Идеальные растворы

- •Коллигативные свойства разбавленных растворов

- •Диффузия и осмос в растворах

- •Роль осмоса в биологических процессах

- •Давление насыщенного пара растворителя над раствором. Закон Рауля

- •Следствия из закона Рауля

- •1) Растворы кипят при более высокой температуре, чем чистый растворитель;

- •2) Растворы замерзают при более низкой температуре, чем чистый растворитель.

- •Применение методов криоскопии и эбуллиоскопии

- •Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент Вант-Гоффа

- •Электролитическая диссоциация Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации

- •Общая характеристика электролитов

- •Слабые электролиты

- •Сильные электролиты

- •Диссоциация воды. Водородный показатель

- •Теория кислот и оснований. Буферные растворы Теория кислот и оснований

- •Буферные растворы Определение буферных систем и их классификация

- •Механизм действия буферных систем

- •Вычисление рН и рОн буферных систем. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха

- •Буферная емкость

- •Буферные системы человеческого организма

- •Нарушения кислотно-оснóвного равновесия крови. Ацидоз. Алкалоз

- •Химическая кинетика и катализ Кинетика химических реакций

- •Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс

- •Кинетическая классификация химических реакций. Понятие о молекулярности и порядке химической реакции Порядок и молекулярность простых химических реакций

- •Понятие о сложных химических реакциях

- •Классификация сложных реакций

- •Измерение скорости химической реакции

- •Влияние температуры на скорость химической реакции

- •Катализ Общие положения и закономерности катализа

- •Механизм гомогенного и гетерогенного катализа

- •Особенности каталитической активности ферментов

- •2. Другим важным отличием ферментов от катализаторов небелковой природы является их высокая специфичность, т.Е. Избирательность действия.

- •Физическая химия дисперсных систем Определение дисперсных систем

- •Классификация дисперсных систем и их общая характеристика

- •Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию вещества дисперсной фазы и дисперсионной среды

- •Классификация по взаимодействию между частицами дисперсной фазы или степени структурированности системы

- •Классификация по характеру взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной средой

- •Методы получения дисперсных систем

- •Диспергирование жидкостей

- •Диспергирование газов

- •Конденсационные методы

- •Методы физической конденсации

- •Методы химической конденсации

- •Очистка золей

- •Компенсационный диализ и вивидиализ

- •Молекулярно-кинетические свойства золей

- •Броуновское движение

- •Диффузия

- •Седиментация в золях

- •Осмотическое давление в золях

- •Оптические свойства золей

- •Рассеяние света (опалесценция)

- •Оптические методы исследования коллоидных систем Ультрамикроскоп

- •Механизм образования и строение коллоидной частицы – мицеллы

- •1. Получение золя берлинской лазури:

- •2. Получение с помощью гидролиза FeCl3 золя гидроксида железа (III).

- •3. Получение золя As2s3:

- •Электрокинетические свойства золей

- •Устойчивость гидрофобных коллоидных систем. Коагуляция золей Виды устойчивости золей

- •Теория коагуляции Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека

- •Влияние электролитов на устойчивость золей. Порог коагуляции. Правило Шульца-Гарди

- •Чередование зон коагуляции

- •Коагуляции золей смесями электролитов

- •Скорость коагуляции

- •Коллоидная защита

- •Роль процессов коагуляции в промышленности, медицине, биологии

- •Растворы высокомолекулярных соединений

- •Общая характеристика высокомолекулярных соединений

- •Классификация полимеров

- •Набухание и растворение вмс

- •Термодинамические аспекты процесса набухания

- •Давление набухания

- •Свойства растворов высокомолекулярных соединений

- •Осмотическое давление растворов вмс

- •Онкотическое давление крови

- •Вязкость растворов полимеров

- •Свободная и связанная вода в растворах

- •Полиэлектролиты

- •Факторы, влияющие на устойчивость растворов полимеров. Высаливание

- •Электрохимия растворы электролитов как проводники второго рода. Электропроводность растворов электролитов

- •Эквивалентная электропроводность растворов

- •Практическое применение электропроводности

- •Равновесные электродные процессы

- •Металлический электрод

- •Измерение электродных потенциалов

- •Окислительно-восстановительные электроды

- •1. Переход окисленной формы в восстановленную и наоборот заключается только в обмене между ними электронами:

- •Диффузионный и мембранный потенциалы

- •Химические источники электрического тока. Гальванические элементы

- •Потенциометрия

- •Содержание

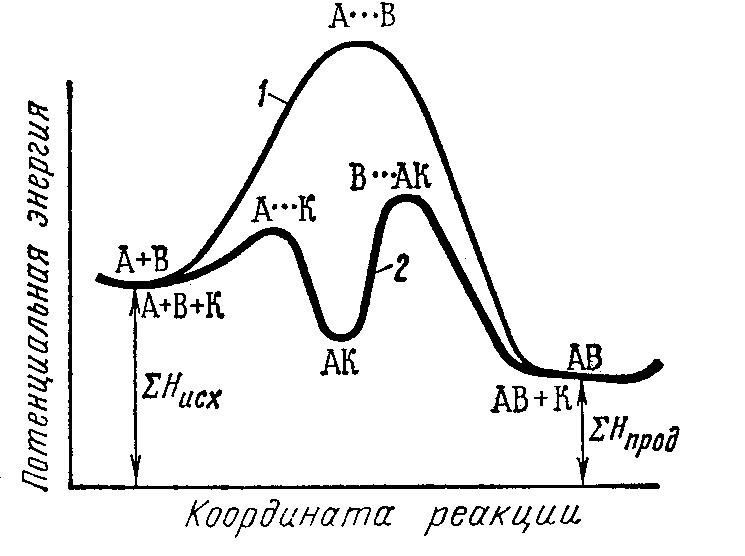

Механизм гомогенного и гетерогенного катализа

Механизм гомогенного катализа обычно объясняют с помощью теории промежуточных соединений. Согласно этой теории, катализатор (K) сначала образует с одним из исходных веществ промежуточное соединение АK, которое реагирует с другим исходным веществом с восстановлением катализатора. Схематически это можно представить так:

А + Б = АБ (реакция протекает медленно в отсутствии катализатора)

В присутствии катализатора процесс разбивается на 2 стадии:

1) А + K = АK (протекает быстро)

2) АK + Б = АБ + К (протекает быстро)

Энергия активации каждой из этих двух стадий меньше энергии активации некаталитической реакции (рис. 46).

Конкретным примером гомогенного катализа может служить реакция окисления SO2 в SO3 в присутствии катализатора NO.

Без катализатора реакция даже при нагревании практически не идет:

2SO2

+ O2

![]() 2SO3

2SO3

Рис. 46. Энергетическая схема хода реакции: 1 – без катализатора; 2 – в присутствии катализатора

В присутствии NO её скорость существенно возрастает, но сама реакция протекает в 2 этапа:

1) 2NO + O2 = 2NO2

2) NO2 + SO2 = SO3 + NO

В гетерогенном катализе важнейшую роль играет адсорбция.

Поверхность твёрдого катализатора является неоднородной. На ней выделяют так называемые активные центры. Они возникают в тех местах поверхности катализатора, где атомы или ионы слабее всего связаны с кристаллической решеткой, т.е. там, где силовое поле наименее насыщено: выступы или пики на поверхности, ребра граней кристаллов. Таких активных центров как правило мало. Они составляют всего лишь 0,1% от поверхности катализатора.

При этом реагирующие вещества адсорбируются на этих центрах. В результате чего увеличивается их концентрация на поверхности катализатора. А это отчасти приводит к ускорению реакции. Но главной причиной возрастания скорости реакции является сильное повышение химической активности адсорбированных молекул. Под действием катализатора (механизм этого воздействия является достаточно сложным и к настоящему времени детально не изучен) у адсорбированных молекул ослабляются связи между атомами и они становятся более реакционноспособными. Энергия активации реакции при этом существенно уменьшается.

После протекания реакции молекулы конечных продуктов десорбируются с активных центров катализатора и они могут присоединять к себе новые молекулы исходных веществ. Таким образом, в этом случае скорость реакции зависит ещё и от скоростей подвода к поверхности катализатора молекул исходных веществ и удаления молекул продуктов. В связи с этим для проведения гетерогенных процессов (как каталитических, так и некаталитических) в промышленности используют метод «кипящего слоя», при котором частички твёрдого вещества поддерживаются во взвешенном состоянии в жидкой или газовой фазе.

Активные центры обладают высокой чувствительностью к действию даже малых количеств каталитических ядов. Это объясняется тем, что их молекулы в первую очередь адсорбируются именно на активных центрах, блокируют их и выводят из участия в реакции.

Особенности каталитической активности ферментов

Ферментами называются природные катализаторы, ускоряющие протекание биохимических реакций в животных и растительных клетках, а также в клетках человека. Как правило, они имеют белковую природу и отличаются от обычных катализаторов рядом особенностей.

1. Ферменты обладают более высокой каталитической эффективностью. Так, например, реакцию разложения пероксида водорода

2Н2О2 → 2Н2О + О2

мелкодисперстная платина ускоряет примерно в 103 раз, а каталаза, содержащаяся во всех клетках и тканях организма – в 109 раз.