- •170034, Г. Тверь, пр. Чайковского, д. 9, оф. 504,

- •Список сокращений

- •Характеристика системы гемостаза

- •Морфологические компоненты системы гемостаза:

- •Сосудистая стенка

- •Эндотелий

- •Продукты эндотелиоцитов, участвующие в гемостазе

- •Контроль активности тромбоцитов

- •Тромбомодулин

- •Прокоагулянтная роль эндотелия, регуляция сосудистого тонуса

- •Роль эндотелия в регуляции сосудистого тонуса

- •Сосудистая стенка

- •Тканевой фактор

- •Коллаген

- •Тромбоциты

- •Рецепторы мембраны тромбоцитов

- •Рецепторы для высокомолекулярных белков

- •Интегрины

- •Фактор роста тромбоцитов (pdgf)

- •Фактор XIII

- •Адгезия тромбоцитов

- •Тромбоциты

- •Активация тромбоцитов

- •Агрегация тромбоцитов

- •Ретракция сгустка крови

- •Участие моноцитов в свертывании крови

- •Плазменные белки гемостаза

- •1) Многоступенчатый этап, приводящий к акти вации протромбина и превращению его в ак тивный фермент - тромбин;

- •Роль кофакторов и микроокружения в процессе свертывания крови

- •Роль кальция в гемостатических реакциях

- •Ингибиторы ферментов системы гемостаза

- •Антитромбин и гепарин

- •Протеин s

- •Система фибринолиза

- •Активатор плазминогена тканевого типа

- •Внутренний путь активации фибринолиза

- •Внешний путь активации фибринолиза

- •Ингибиторы тканевого активатора плазминогена (pai)

- •Активируемый тромбином ингибитор фибринолиза (tafi)

- •Другие элементы системы фибринолиза

- •Реологические аспекты гемостаза

- •Функция тромбоцитов в различных гемодинамических условиях

- •Современная теория свертывания крови

- •Особенности физиологии и исследования гемостаза у плодов, новорожденных и детей раннего возраста

- •Тромбоциты

- •О собенности физиологии и исследования гемостаза у женщин при менструации и беременности

- •Клинический пример 1

- •Обеспечение диагностики нарушении гемостаза в

- •Подбор антикоагулянтов

- •Динамический анализ функции тромбоцитов

- •2 Агонистов (индукторов агрегации) возможно селективное выделение аспириновых тромбоцитопа-тий. По типу измерения pfa-100 является динамическим агрегометром.

- •Тромбоцитокрит (рст)

- •Агрегация тромбоцитов

- •Клинический пример 2

- •Исследования агрегации тромбоцитов в образцах цельной крови

- •Молекулярно-биологические методы

- •Коагуляционные методы

- •Ручные методы

- •Автоматизированные коагулометры

- •Оптико-механические коагулометры

- •Турбидиметрические коагулометры

- •Нефелометрические коагулометры

- •Преимущества и недостатки различных методов обнаружения сгустка

- •Иммунохимические методы

- •Скрининговые тесты оценки плазменного звена гемостаза

- •Диагностическое значение ачтв

- •Использование ачтв для выявления волчаночного антикоагулянта

- •Контроль лечения гирудином

- •Скрининговый тест на основе ачтв для оценки антикоагулянтной активности протеина с

- •Протромбиновое время

- •3) Протромбиновое отношение (по), которое определяется как

- •Тканевые тромбопластины

- •Протромбиновый тест (пт) по Квику

- •0,5 Г/л (врожденная или приобретенная гипо/

- •Рептилазное время (батроксобиновое время)

- •Турбидиметрический метод

- •Интерпретация результатов

- •Определение фактора Виллебранда (vWf)

- •Определение фактора VII с использованием хромогенного субстрата

- •Определение протромбина (фактора II) с использованием хромогенного субстрата

- •Определение фактора XIII

- •Преаналитические факторы, влияющие на результаты определения гепарина

- •Определение протеина с

- •Определение протеина s

- •Определение антитромбина

- •Тесты аля исслелования фибринолитической системы

- •Определение α2-антиплазмина

- •Опрелеление ингибитора активатора плазминогена типа 1 (pai-1)

- •Паракоагуляционные тесты

- •Стандарты воз

- •Внутрилабораторный контроль качества

- •Патология гемостаза

- •Без правильных современных лабораторных исследований невозможно лечение и профилактика нарушений гемостаза.

- •Гемофилия а

- •Коагулограмма при гемофилии а

- •Исследование восстановления фактора VIII в крови

- •Клинический пример 3

- •500 Me 1 раз в 2 дня. Исследование коагулог-раммы через год показало отсутствие ингибитора к ф.VIII у пациента.

- •Клинический пример 4

- •Патология гемостаза

- •VWf:Ag - антиген фактора Виллебранда, vWf:rCo - коллаген-связывающая активность фактора Виллебранда, ф.VIII - фактор коагуляции VIII, а-д - аутосомно-доминантное, а-р - аутосомно-рецессивное.

- •Клинический пример 5

- •Клинический пример 6

- •Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (итп)

- •Клинический пример 7

- •3 Недель.

- •Приобретенный ингибитор к фактору VIII (приобретенная гемофилия а)

- •Клинический пример 8

- •Приобретенный ингибитор к фактору V

- •Приобретенные ингибиторы к протромбину, факторам VII и X

- •Приобретенные ингибиторы к фибриногену, фибрину, ф.Хiii и промежуточным продуктам

- •Приобретенный дефицит витамина к

- •Лечение антикоагулянтами непрямого действия, отравление антагонистами витамина к

- •Клинический пример 9

- •Лабораторные тесты при тромбофилии

- •Клинический пример 10

- •Дефицит протеина с

- •Клинический пример 11

- •Дефицит протеина s

- •Мутация протромбина 20210а

- •Дефицит антитромбина

- •Гипергомоцистеинемия

- •Клинический пример 12

- •Высокая активность фактора VIII и фактора Виллебранда

- •Дисфибриногенемия

- •Антифосфолипидный синдром и волчаночный антикоагулянт

- •Клинический пример 14

- •110%, Ачтв 45,9 с (норма 28-40 с), активность ф.Iх 68%, ф.Хi 80%, ф.Хii 96%, ф.VIII 120%, скринин-говый тест на волчаночный антикоагулянт положительный.

- •Клинический пример 15

- •Клинический пример 16

- •Фибринолитическая терапия

- •Этиология и патогенез двс

- •Виды двс-синдрома

- •Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз при двс-синдроме

- •Плазменный гемостаз при двс-синдроме

- •И фазы двс-синдрома

- •Клинический пример 18

- •Наиболее значимые факторы патологического тромбообразования у детей первого полугодия жизни

- •Приложение

- •Новорожденных в первые 6 месяцев жизни

- •В течение первых 6 месяцев жизни

- •У детей первых 6 месяцев жизни

- •По сравнению с взрослыми

- •По сравнению с взрослыми

- •Обеспечение качества лабораторной

- •Вторичные комплексные нарушения

Антифосфолипидный синдром и волчаночный антикоагулянт

Термин «антифосфолипидный синдром» (АФС, английская аббревиатура - APS) используется для обозначения состояния, сопровождающегося накоплением антител против анионных фосфолипидов (ФЛ), белков, связанных с ФЛ,

или кофакторных белков в отсутствии фосфолипидов. Основное проявление АФС - тромбозы различной локализации. Часто эти антитела обозначают как волчаночные антикоагулянты из-за того, что они изначально определены у больных с системной красной волчанкой (СКВ, английская аббревиатура - SLE - systemic lupus erythe-matosus).

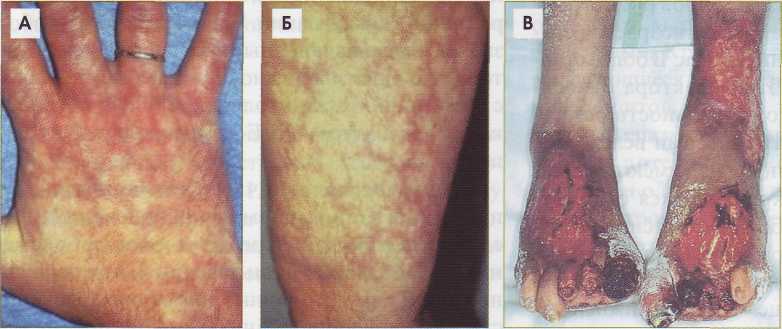

Развитие волчаночных антикоагулянтов происходит при системных заболеваниях соединительной ткани и ревматических заболеваниях (СКВ, ревматоидный артрит), при первичном АФС, при различных инфекциях, злокачественных новообразованиях, на фоне приема некоторых лекарственных препаратов (прокаина-мид, хлорпромазин, хинидин). Частота АФС у женщин и мужчин соотносится как 9:1, а при первичном АФС -2:1. Клинически АФС представляет собой васкулопатию, для которой характерны окклюзивные и тромботические поражения артерий и вен (рис. 140). При этом отсутствуют признаки воспалительных и дегенеративных изменений глубоких слоев стенки сосудов, в процесс вовлечен только поверхностный слой эндотелия. Почти у 80% пациентов с АФС выявляются изменения в сердце и сосудах. Примерно у 30% пациентов с антифосфолипидными антителами развиваются тромбозы, особенно часто -тромбозы глубоких вен бедра, эмболия легочной

Патология гемостаза

артерии, тромбозы коронарных или мозговых сосудов. АФС лежит в основе ряда церебровас-кулярных нарушений, синдрома Бадда-Киари, синдрома Рейно, тромботического неинфекционного эндокардита, асептического некроза головок бедренных костей. При АФС имеется очень высокий риск спонтанных абортов, мерт-ворождения или внутриутробной гибели плода. Тромбоцитопения развивается у 20-25% пациентов с АФС, редко бывает тяжелой и почти никогда не осложняется кровотечениями.

Анионные фосфолипиды являются ключевыми компонентами основных этапов коагуляцион-ного каскада и вовлечены в регуляцию антикоа-гулянтной системы протеина С. Ранее считалось, что волчаночные антикоагулянты прямо направлены против фосфолипидов. Согласно последним исследованиям плазменные белки β2-гликопроте-ин 1 (β2-GP1) и протромбин являются мощными кофакторами взаимодействия аутоантител с фос-

фолипидной поверхностью. Структура (3 -гликоп-ротеина 1 представлена на рис. 141. Это основной кофактор распознавания анионных фосфолипидов антителами. По-видимому, β2-GPl участвует в удалении анионных фосфолипидов после апоптоза клеток, тем самым предотвращает гиперкоагуляцию.

Антифосфолипидный синдром сопровождается присутствием в сыворотке аутоантител классов IgM, IgA и IgG. Это поликлональные антитела, которые связываются с кардиолипи-ном клеточных мембран тромбоцитов и эндо-телиальных клеток, поэтому получили название кардиолипиновых антител. Связывание антител на поверхности эндотелиальных клеток приводит к активации эндотелия. В результате происходит гиперэкспрессия клеточных молекул адгезии, увеличивается адгезия моноцитов к эндотелию, повышается прокоагулянтная активность эндотелия, индуцируется апоптоз эн-

Рис. 141. Структурная организация (А) и функциональное взаимодействие (Б) β2-гликопротеина 1 с фосфолипидной мембраной. β2-GPl - высокоглики-рованный одноцепочечный белок (250 кДа), состоящий из 5 доменов и 326 аминокислот

Патология гемостаза

дотелиоцитов. Патогенез развития тромбоза при АФС изучен недостаточно. Возможно, ан-тифосфолипидные антитела снижают анти-тромботический потенциал эндотелия за счет уменьшения экспрессии тромбомодулина (ТМ), снижения синтеза простациклина (ПГI2), тканевого активатора плазминогена и гепарина; повышают экспрессию тканевого фактора и ингибитора активатора плазминогена. У больных с АФС выявлено снижение активности АТIII, протеина С, свободного протеина S, активация тромбоцитов. Мишенью для антител к кардио-липину могут явиться белки, экспрессированные на мембранах эндотелиальных клеток, такие, как рецепторы протеина С, протеина S, тромбомо-дулин. При этом повышается резистентность к активированному протеину С (РАПС). Появление антител могут индуцировать лекарственные препараты (фенитоин, хинин, гидралазин, про-каинамид, фенотиазины, α-интерферон, кокаин), бактериальные и вирусные инфекции, опухоли, частые аборты, другие повреждающие факторы. Очень часто кардиолипиновые анти-