- •170034, Г. Тверь, пр. Чайковского, д. 9, оф. 504,

- •Список сокращений

- •Характеристика системы гемостаза

- •Морфологические компоненты системы гемостаза:

- •Сосудистая стенка

- •Эндотелий

- •Продукты эндотелиоцитов, участвующие в гемостазе

- •Контроль активности тромбоцитов

- •Тромбомодулин

- •Прокоагулянтная роль эндотелия, регуляция сосудистого тонуса

- •Роль эндотелия в регуляции сосудистого тонуса

- •Сосудистая стенка

- •Тканевой фактор

- •Коллаген

- •Тромбоциты

- •Рецепторы мембраны тромбоцитов

- •Рецепторы для высокомолекулярных белков

- •Интегрины

- •Фактор роста тромбоцитов (pdgf)

- •Фактор XIII

- •Адгезия тромбоцитов

- •Тромбоциты

- •Активация тромбоцитов

- •Агрегация тромбоцитов

- •Ретракция сгустка крови

- •Участие моноцитов в свертывании крови

- •Плазменные белки гемостаза

- •1) Многоступенчатый этап, приводящий к акти вации протромбина и превращению его в ак тивный фермент - тромбин;

- •Роль кофакторов и микроокружения в процессе свертывания крови

- •Роль кальция в гемостатических реакциях

- •Ингибиторы ферментов системы гемостаза

- •Антитромбин и гепарин

- •Протеин s

- •Система фибринолиза

- •Активатор плазминогена тканевого типа

- •Внутренний путь активации фибринолиза

- •Внешний путь активации фибринолиза

- •Ингибиторы тканевого активатора плазминогена (pai)

- •Активируемый тромбином ингибитор фибринолиза (tafi)

- •Другие элементы системы фибринолиза

- •Реологические аспекты гемостаза

- •Функция тромбоцитов в различных гемодинамических условиях

- •Современная теория свертывания крови

- •Особенности физиологии и исследования гемостаза у плодов, новорожденных и детей раннего возраста

- •Тромбоциты

- •О собенности физиологии и исследования гемостаза у женщин при менструации и беременности

- •Клинический пример 1

- •Обеспечение диагностики нарушении гемостаза в

- •Подбор антикоагулянтов

- •Динамический анализ функции тромбоцитов

- •2 Агонистов (индукторов агрегации) возможно селективное выделение аспириновых тромбоцитопа-тий. По типу измерения pfa-100 является динамическим агрегометром.

- •Тромбоцитокрит (рст)

- •Агрегация тромбоцитов

- •Клинический пример 2

- •Исследования агрегации тромбоцитов в образцах цельной крови

- •Молекулярно-биологические методы

- •Коагуляционные методы

- •Ручные методы

- •Автоматизированные коагулометры

- •Оптико-механические коагулометры

- •Турбидиметрические коагулометры

- •Нефелометрические коагулометры

- •Преимущества и недостатки различных методов обнаружения сгустка

- •Иммунохимические методы

- •Скрининговые тесты оценки плазменного звена гемостаза

- •Диагностическое значение ачтв

- •Использование ачтв для выявления волчаночного антикоагулянта

- •Контроль лечения гирудином

- •Скрининговый тест на основе ачтв для оценки антикоагулянтной активности протеина с

- •Протромбиновое время

- •3) Протромбиновое отношение (по), которое определяется как

- •Тканевые тромбопластины

- •Протромбиновый тест (пт) по Квику

- •0,5 Г/л (врожденная или приобретенная гипо/

- •Рептилазное время (батроксобиновое время)

- •Турбидиметрический метод

- •Интерпретация результатов

- •Определение фактора Виллебранда (vWf)

- •Определение фактора VII с использованием хромогенного субстрата

- •Определение протромбина (фактора II) с использованием хромогенного субстрата

- •Определение фактора XIII

- •Преаналитические факторы, влияющие на результаты определения гепарина

- •Определение протеина с

- •Определение протеина s

- •Определение антитромбина

- •Тесты аля исслелования фибринолитической системы

- •Определение α2-антиплазмина

- •Опрелеление ингибитора активатора плазминогена типа 1 (pai-1)

- •Паракоагуляционные тесты

- •Стандарты воз

- •Внутрилабораторный контроль качества

- •Патология гемостаза

- •Без правильных современных лабораторных исследований невозможно лечение и профилактика нарушений гемостаза.

- •Гемофилия а

- •Коагулограмма при гемофилии а

- •Исследование восстановления фактора VIII в крови

- •Клинический пример 3

- •500 Me 1 раз в 2 дня. Исследование коагулог-раммы через год показало отсутствие ингибитора к ф.VIII у пациента.

- •Клинический пример 4

- •Патология гемостаза

- •VWf:Ag - антиген фактора Виллебранда, vWf:rCo - коллаген-связывающая активность фактора Виллебранда, ф.VIII - фактор коагуляции VIII, а-д - аутосомно-доминантное, а-р - аутосомно-рецессивное.

- •Клинический пример 5

- •Клинический пример 6

- •Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (итп)

- •Клинический пример 7

- •3 Недель.

- •Приобретенный ингибитор к фактору VIII (приобретенная гемофилия а)

- •Клинический пример 8

- •Приобретенный ингибитор к фактору V

- •Приобретенные ингибиторы к протромбину, факторам VII и X

- •Приобретенные ингибиторы к фибриногену, фибрину, ф.Хiii и промежуточным продуктам

- •Приобретенный дефицит витамина к

- •Лечение антикоагулянтами непрямого действия, отравление антагонистами витамина к

- •Клинический пример 9

- •Лабораторные тесты при тромбофилии

- •Клинический пример 10

- •Дефицит протеина с

- •Клинический пример 11

- •Дефицит протеина s

- •Мутация протромбина 20210а

- •Дефицит антитромбина

- •Гипергомоцистеинемия

- •Клинический пример 12

- •Высокая активность фактора VIII и фактора Виллебранда

- •Дисфибриногенемия

- •Антифосфолипидный синдром и волчаночный антикоагулянт

- •Клинический пример 14

- •110%, Ачтв 45,9 с (норма 28-40 с), активность ф.Iх 68%, ф.Хi 80%, ф.Хii 96%, ф.VIII 120%, скринин-говый тест на волчаночный антикоагулянт положительный.

- •Клинический пример 15

- •Клинический пример 16

- •Фибринолитическая терапия

- •Этиология и патогенез двс

- •Виды двс-синдрома

- •Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз при двс-синдроме

- •Плазменный гемостаз при двс-синдроме

- •И фазы двс-синдрома

- •Клинический пример 18

- •Наиболее значимые факторы патологического тромбообразования у детей первого полугодия жизни

- •Приложение

- •Новорожденных в первые 6 месяцев жизни

- •В течение первых 6 месяцев жизни

- •У детей первых 6 месяцев жизни

- •По сравнению с взрослыми

- •По сравнению с взрослыми

- •Обеспечение качества лабораторной

- •Вторичные комплексные нарушения

Эндотелий

Характеристика энлотелиального покрова

Сосудистая стенка имеет активную поверхность, с внутренней стороны выстланную эндо-телиальными клетками. Целостность эндотели-ального покрова является основой нормального функционирования кровеносных сосудов. Площадь поверхности эндотелиального покрова в сосудах взрослого человека сопоставима с площадью футбольного поля. Клеточная мембрана эндотелиоцитов обладает высокой текучестью, что является важным условием антитромбоген-ных свойств сосудистой стенки. Высокая текучесть обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность эндотелия (рис. 3), который функционирует как целостный пласт и исключает контакт про-коагулянтов плазмы крови с субэндотелиальны-ми структурами.

Эндотелиоциты синтезируют, представляют на своей поверхности и выделяют в кровь и субэндотелиальное пространство целый спектр биологически активных веществ. Это белки, пептиды и небелковые вещества, регулирующие гемостаз. В табл. 1 перечислены основные продукты эндотелиоцитов, участвующие в гемостазе.

Сосудистая стенка

Рис. 3. Эндотелиальный покров сосудов. Гладкая поверхность покрыта одним слоем эндотелиальных клеток. Целостность эндотелиального покрова - важнейшее условие сохранения жидкого состояния крови

Антикоагулянтная активность интактного эндотелия

Антикоагулянтные свойства эндотелия обеспечиваются несколькими механизмами.

Интактный эндотелий не обладает прокоагу- лянтной активностью.

Эндотелий пассивно предотвращает контакт крови с субэндотелиальными структурами, обладающими выраженными прокоагулянт- ными свойствами.

Интактный эндотелий синтезирует, выделя ет в кровь или представляет на своей поверх ности вещества, препятствующие коагуляции, адгезии, агрегации и спазму сосудов.

Гликокаликс

Со стороны просвета сосуда на поверхности эндотелиальных клеток сформирован слой глико-

каликса (прежнее название - мукополисахарид), состоящий из протеогликанов, гликопротеидов, гликолипидов (рис. 4).

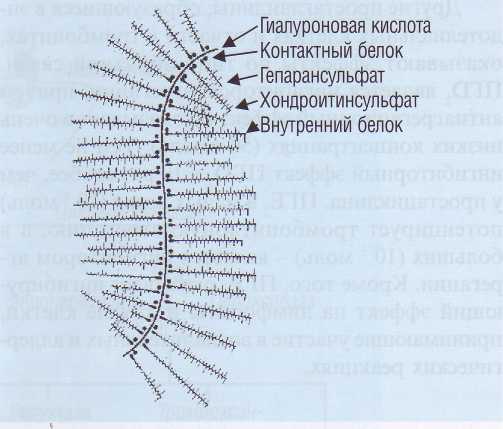

Основу гликокаликса образуют молекулы протеогликанов (рис. 5). Стержнем протеогликанов служит очень длинный филамент гиалу-роновой кислоты. К гиалуронату с помощью контактных белков крепятся внутренние (ядерные) белки. Основными элементами протеогликанов являются цепочки глюкозаминогликанов, в частности гепарансульфата и хондроитинсуль-фата, расположенные на внутреннем (ядерном) белке. На одной молекуле ядерного белка длиной около 300 нм размещается до 200 молекул глюкозаминогликанов. На долю гепарансульфата в некоторых зонах эндотелиального покрова приходится до 80% глюкозаминогликанов.

Таблица 1

Продукты эндотелиоцитов, участвующие в гемостазе

Антикоагулянты |

Прокоагулянты |

Гепарансульфат |

Тканевой фактор* |

Тромбомодулин |

Ингибитор активатора плазминогена 1-го типа |

Аденозиндифосфатаза |

Фактор Виллебранда |

Простациклин, ПГЕ2, ПГБ2 |

Рецептор для фактора Ха |

Оксид азота |

Коллаген IV (рецептор для фактора IX i |

Тканевой активатор плазминогена |

Индуцированный гипоксией активатор фактора X |

Урокиназный активатор плазминогена |

Липополисахарид-индуцированный активатор протромбина |

Ингибитор пути тканевого фактора |

Эндотелиальный рецептор протеина С |

Аннексии V |

|

Аннексии II |

|

Протеин S |

|

Эндотелий-продуцируемый фактор релаксации |

|

* Доказано в экспериментах in vitro, in vivo имеются лишь единичные данные.

Сосудистая стенка

Рис. 4. Гликокаликс эндотелиального покрова представляет собой молекулярный слой, состоящий из протеоглика-нов, гликопротеидов, гликолипидов, именно в нем осуществляются пристеночные метаболические процессы. Слой гли-кокаликса практически предупреждает прямой контакт клеток крови с поверхностью эндотелиальных клеток

Рис. 5. Протеогликан - основной элемент гликокалик-

са, сформированного на поверхности сосудистой стенки

Гепарансульфат обладает мощным антикоагу-лянтным действием, являясь кофактором антитромбина. Именно гепарансульфат служит основой гепарина, когда последний получают вытяжкой из биологических тканей. Комплекс гепарансульфат-антитромбин является самым активным ингибитором свертывания. На его долю приходится около 80% антикоагулянтной активности крови.

Крайними молекулами глюкозаминогликанов, как правило, являются сиаловые кислоты, которые формируют отрицательный поверхностный заряд. Клетки крови также имеют на поверхности сиаловые кислоты, поэтому между поверхностью сосудистой стенки и клетками крови формируются силы электростатического отталкивания.

Внутренние пространства протеогликанов гид-ратированы и формируют вязкий гель, устойчивый к компрессионному давлению. В результате образуется пристеночный молекулярный слой, куда, с одной стороны, не проникают крупные клеточные элементы, с другой стороны, именно в этом слое функционируют такие ферменты, как липопроте-инлипаза, целый ряд АДФаз, ферменты, разрушающие кинины, серотонин, норадреналин и другие биологически активные вещества, в том числе обладающие прокоагулянтной активностью.