- •170034, Г. Тверь, пр. Чайковского, д. 9, оф. 504,

- •Список сокращений

- •Характеристика системы гемостаза

- •Морфологические компоненты системы гемостаза:

- •Сосудистая стенка

- •Эндотелий

- •Продукты эндотелиоцитов, участвующие в гемостазе

- •Контроль активности тромбоцитов

- •Тромбомодулин

- •Прокоагулянтная роль эндотелия, регуляция сосудистого тонуса

- •Роль эндотелия в регуляции сосудистого тонуса

- •Сосудистая стенка

- •Тканевой фактор

- •Коллаген

- •Тромбоциты

- •Рецепторы мембраны тромбоцитов

- •Рецепторы для высокомолекулярных белков

- •Интегрины

- •Фактор роста тромбоцитов (pdgf)

- •Фактор XIII

- •Адгезия тромбоцитов

- •Тромбоциты

- •Активация тромбоцитов

- •Агрегация тромбоцитов

- •Ретракция сгустка крови

- •Участие моноцитов в свертывании крови

- •Плазменные белки гемостаза

- •1) Многоступенчатый этап, приводящий к акти вации протромбина и превращению его в ак тивный фермент - тромбин;

- •Роль кофакторов и микроокружения в процессе свертывания крови

- •Роль кальция в гемостатических реакциях

- •Ингибиторы ферментов системы гемостаза

- •Антитромбин и гепарин

- •Протеин s

- •Система фибринолиза

- •Активатор плазминогена тканевого типа

- •Внутренний путь активации фибринолиза

- •Внешний путь активации фибринолиза

- •Ингибиторы тканевого активатора плазминогена (pai)

- •Активируемый тромбином ингибитор фибринолиза (tafi)

- •Другие элементы системы фибринолиза

- •Реологические аспекты гемостаза

- •Функция тромбоцитов в различных гемодинамических условиях

- •Современная теория свертывания крови

- •Особенности физиологии и исследования гемостаза у плодов, новорожденных и детей раннего возраста

- •Тромбоциты

- •О собенности физиологии и исследования гемостаза у женщин при менструации и беременности

- •Клинический пример 1

- •Обеспечение диагностики нарушении гемостаза в

- •Подбор антикоагулянтов

- •Динамический анализ функции тромбоцитов

- •2 Агонистов (индукторов агрегации) возможно селективное выделение аспириновых тромбоцитопа-тий. По типу измерения pfa-100 является динамическим агрегометром.

- •Тромбоцитокрит (рст)

- •Агрегация тромбоцитов

- •Клинический пример 2

- •Исследования агрегации тромбоцитов в образцах цельной крови

- •Молекулярно-биологические методы

- •Коагуляционные методы

- •Ручные методы

- •Автоматизированные коагулометры

- •Оптико-механические коагулометры

- •Турбидиметрические коагулометры

- •Нефелометрические коагулометры

- •Преимущества и недостатки различных методов обнаружения сгустка

- •Иммунохимические методы

- •Скрининговые тесты оценки плазменного звена гемостаза

- •Диагностическое значение ачтв

- •Использование ачтв для выявления волчаночного антикоагулянта

- •Контроль лечения гирудином

- •Скрининговый тест на основе ачтв для оценки антикоагулянтной активности протеина с

- •Протромбиновое время

- •3) Протромбиновое отношение (по), которое определяется как

- •Тканевые тромбопластины

- •Протромбиновый тест (пт) по Квику

- •0,5 Г/л (врожденная или приобретенная гипо/

- •Рептилазное время (батроксобиновое время)

- •Турбидиметрический метод

- •Интерпретация результатов

- •Определение фактора Виллебранда (vWf)

- •Определение фактора VII с использованием хромогенного субстрата

- •Определение протромбина (фактора II) с использованием хромогенного субстрата

- •Определение фактора XIII

- •Преаналитические факторы, влияющие на результаты определения гепарина

- •Определение протеина с

- •Определение протеина s

- •Определение антитромбина

- •Тесты аля исслелования фибринолитической системы

- •Определение α2-антиплазмина

- •Опрелеление ингибитора активатора плазминогена типа 1 (pai-1)

- •Паракоагуляционные тесты

- •Стандарты воз

- •Внутрилабораторный контроль качества

- •Патология гемостаза

- •Без правильных современных лабораторных исследований невозможно лечение и профилактика нарушений гемостаза.

- •Гемофилия а

- •Коагулограмма при гемофилии а

- •Исследование восстановления фактора VIII в крови

- •Клинический пример 3

- •500 Me 1 раз в 2 дня. Исследование коагулог-раммы через год показало отсутствие ингибитора к ф.VIII у пациента.

- •Клинический пример 4

- •Патология гемостаза

- •VWf:Ag - антиген фактора Виллебранда, vWf:rCo - коллаген-связывающая активность фактора Виллебранда, ф.VIII - фактор коагуляции VIII, а-д - аутосомно-доминантное, а-р - аутосомно-рецессивное.

- •Клинический пример 5

- •Клинический пример 6

- •Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (итп)

- •Клинический пример 7

- •3 Недель.

- •Приобретенный ингибитор к фактору VIII (приобретенная гемофилия а)

- •Клинический пример 8

- •Приобретенный ингибитор к фактору V

- •Приобретенные ингибиторы к протромбину, факторам VII и X

- •Приобретенные ингибиторы к фибриногену, фибрину, ф.Хiii и промежуточным продуктам

- •Приобретенный дефицит витамина к

- •Лечение антикоагулянтами непрямого действия, отравление антагонистами витамина к

- •Клинический пример 9

- •Лабораторные тесты при тромбофилии

- •Клинический пример 10

- •Дефицит протеина с

- •Клинический пример 11

- •Дефицит протеина s

- •Мутация протромбина 20210а

- •Дефицит антитромбина

- •Гипергомоцистеинемия

- •Клинический пример 12

- •Высокая активность фактора VIII и фактора Виллебранда

- •Дисфибриногенемия

- •Антифосфолипидный синдром и волчаночный антикоагулянт

- •Клинический пример 14

- •110%, Ачтв 45,9 с (норма 28-40 с), активность ф.Iх 68%, ф.Хi 80%, ф.Хii 96%, ф.VIII 120%, скринин-говый тест на волчаночный антикоагулянт положительный.

- •Клинический пример 15

- •Клинический пример 16

- •Фибринолитическая терапия

- •Этиология и патогенез двс

- •Виды двс-синдрома

- •Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз при двс-синдроме

- •Плазменный гемостаз при двс-синдроме

- •И фазы двс-синдрома

- •Клинический пример 18

- •Наиболее значимые факторы патологического тромбообразования у детей первого полугодия жизни

- •Приложение

- •Новорожденных в первые 6 месяцев жизни

- •В течение первых 6 месяцев жизни

- •У детей первых 6 месяцев жизни

- •По сравнению с взрослыми

- •По сравнению с взрослыми

- •Обеспечение качества лабораторной

- •Вторичные комплексные нарушения

Протеин s

Протеин S (ПS) - витамин-К-зависимый белок, синтезируемый в печени. Протеин S присутствует в плазме частично в свободном состоянии, частично в комплексе с С4-связывающим протеином (С4-СП), который доставляет протеин S на фосфолипидную мембрану. Это важно учитывать, так как комплекс протеин S - С4-СП не обладает кофакторной активностью по отношению к протеину С. Только свободный протеин S является кофактором АПС. Активность АПС в кооперации со свободным протеином S значительно выше, чем без него.

Дефицит nS, так же как и дефицит ПС, приводит к развитию тромбозов. Тяжесть течения тромбофилии при дефиците nS также пропорциональна степени снижения его активности, а гомозиготные формы дефицита nS неизвестны.

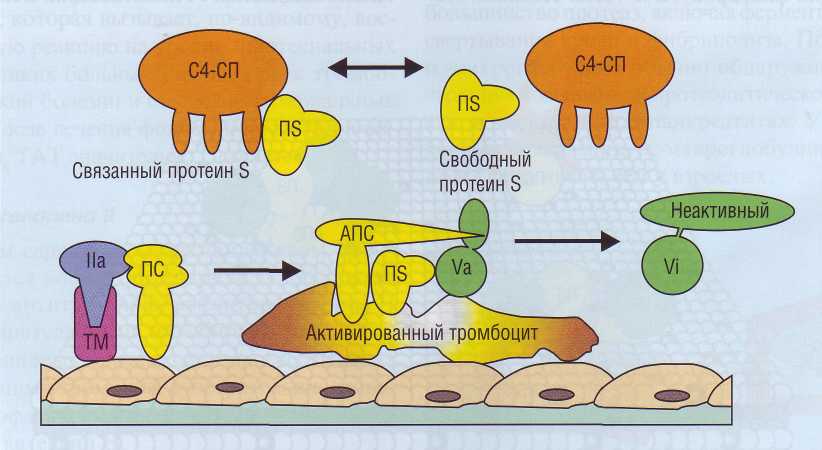

На рис. 53 схематично представлена последовательность взаимодействий компонентов системы протеин С - протеин S при инактивации фактора Va.

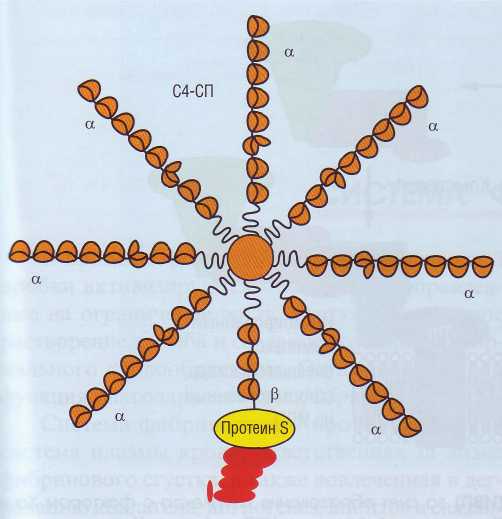

С4-связывающий протеин

С4-связывающий протеин (С4-СП) - острофазный белок, синтезируется в печени. В плазме присутствует в виде молекулы, содержащей 7 идентичных ос-цепей и одну β-цепь (рис. 54). Сниженный уровень С4-СП имеет место у новорожденных и лиц, принимающих непрямые антикоагулянты. Повышение С4-СП наблюдается при воспалении, активации аутоиммунных реакций, при беременности, у женщин, принимающих стероидные контрацептивы; при этом происходит избыточное связывание протеина S. Дефицит свободной формы протеина S рассматривается как фактор риска тромбофилии. С4-СП способен также регулировать активность системы комплемента, образовывать Са-зависимые комплексы с амилоидным

Рис. 53. Система протеина С. Активированный протеин С (АПС), сопрягаясь с теназным комплексом на фосфолипид-ной поверхности (активированный тромбоцит), вызывает деградацию фактора V. ТМ - тромбомодулин, С4-СП - связывающий протеин, F1S - протеин S, ПС - протеин С, На, Va - активированные плазменные факторы, Vi - деградированный фактор V

Плазменные белки гемостаза

Рис. 54. Схематическое изображение α- и β-цепей С4-cвязывающего протеина и участок связывания протеина S

Р-белком сыворотки. Определение С4-СП возможно методом иммунотурбидиметрии или ELISA. Концентрация С4-СП в сыворотке составляет в норме около 200 мкг/мл.

Тромбомодулин был описан ранее в разделе, посвященном функции эндотелия.

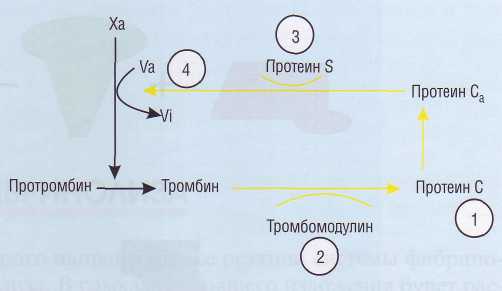

Нарушения в системе протеина С (рис. 55), среди которых выделяют дефицит протеина С, дефицит тромбомодулина, дефицит протеина S и особенно резистентность к активированному протеину С (РАПС), - наиболее изученная па-тоология, значительно увеличивающая риск па-тоологического тромбообразования - тромбо-филии.

Рис. 55. Нарушения в системе протеина С, способствующие развитию тромбофилий: 1 -дефицит протеина С, 2 -дефицит тромбомодулина, 3 - дефицит протеина S, 4 - резистентность к активированному протеину С

Система протеина С активно реагирует на развитие воспаления в организме. Известно, что развитие воспаления, особенно в условиях грамнега-тивного сепсиса значительно воздействует на гемо-статический баланс, вызывая гиперкоагуляцию. Это связано с несколькими эффектами в системе протеина С. Во-первых, медиаторы воспаления подавляют синтез тромбомодулина, что ведет к уменьшению активации протеина С. Во-вторых, в крови повышается активность комплемента, следствием этого является относительное увеличение количества связанного и уменьшение активного несвязанного протеина S. В-третьих, фагоцитарные ферменты могут отщеплять тромбомодулин от эндо-телиальной поверхности. Он появляется в свободной циркуляции, но его активность в этих условиях значительно ниже, чем у фиксированного на мембране. В-четвертых, стимуляция синтеза и экспрессии тканевого фактора на мембране клеток в зоне воспаления ведет к усилению синтеза факторов IХа и Ха и нарастанию дисбаланса.

Ингибиторы активных комплексов

Ингибитор пути тканевого фактора, или ин-гибитор внешнего пути

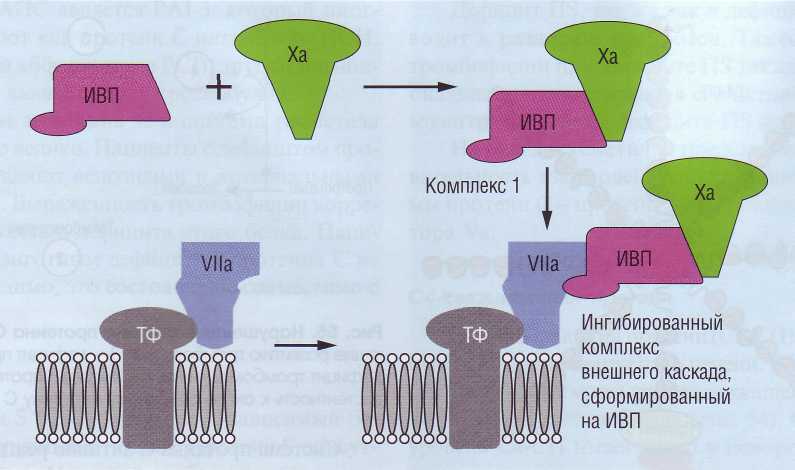

Открытие в последнее десятилетие ингиби-тора пути тканевого фактора (ИПТФ, ИВП, TFPI) стало важным шагом в пересмотре классического каскада свертывания крови и создания современной каскадно-матричной теории гемостаза.

ИВП ограничивает синтез тромбина комплексом ТФ-ф.VII-ф.Ха, блокируя его вскоре после образования. Один из ингибирующих доменов ИВП связывается с ф.Ха, после чего другой домен реагирует с активным центром ф.VII, когда последний связан с тканевым фактором. Аффинность ИВП к ф.VIIа значительно повышается в присутствии гепарина (рис. 56). Образуется пол-

Плазменные белки гемостаза

Рис. 56. Механизм действия ингибитора внешнего пути (ИВП) за счет образования комплекса с фактором Ха и формирования четырехкомпонентного комплекса - фактор Vila + тканевой фактор + ИВП + фактор Ха

ностью неактивный тетрамолекулярный комплекс ТФ-ф.VII-ИВП ф.Х. Помимо ингибирова-ния, ИВП способствует поглощению и деградации этого комплекса. Таким образом, во внешнем каскаде плазменного гемостаза формируется отрицательная обратная связь.

ИВП, по-видимому, ответственен при лечении гепарином за удлинение ряда тестов коагу-лограммы, в частности АЧТВ. ИВП в плазме частично связан с липопротеидами низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). В таком комплексе ИВП более устойчив к инактивации. Появились сообщения, что тромбин способен стимулировать освобождение ИВП из эндотелия и ЛПНП, тем самым формируется обратная от-

рицательная связь для снижения образования тромбина.

Определение ИВП в плазме проводят методом ELISA или методом с образованием фактора Ха, который определяется в тесте с хромоген-ным субстратом. Определение ИВП в плазме выявляет не более 5-10% общего количества ИВП в сосудистой системе, так как основное его количество депонируется в сосудистой стенке. Повышение ИВП в плазме обнаружено после лечения нефракционированным или низкомолекулярным гепарином, при диабете и у больных с инфарктом миокарда. Есть сообщения о снижении ИВП при тромботической тромбопенической пурпуре и ишемическом инсульте.

Система фибринолиза