- •Аннотация

- •Оглавление

- •Введение

- •Лекция 1. Музей и его место в истории культуры план лекции

- •1.1 Причины появления музея

- •1.2. Понятие «музей». Прагматический и философский подходы

- •1.2.1. Понятие «музей». Прагматический подход

- •1.2.2. Понятие «музей». Философский подход

- •1.3. Социальные функции музея

- •1.4. История музейного дела в системе музееведческих дисиплин

- •1.5. Объект и предмет «истории музейного дела»

- •1.6. Методы изучения истории музейного дела

- •1.7. Периодизации истории музейного дела

- •Лекция 2. Протомузейный этап эпохи античности план лекции

- •2.1. Протомузейные формы в архаическом обществе

- •2.2. Протомузейные учреждения в древнегреческой культуре

- •2.2.1. Мусейон

- •2.2.2. Пинакотека

- •2.2.3. Портики-галереи

- •2.3. Особенности коллекционирования в древнем риме

- •2.4. Известные коллекционеры эпохи античности

- •Лекция 3. Предмузейное собирательство в эпоху средневековья план лекции

- •3.1. Историко-культурные предпосылки появления протомузейных форм в эпоху средневековья

- •3.2. Сокровищницы средневековых храмов

- •3.4. Источники пополнения средневековых сокровищниц

- •Лекция 4. Коллекционирование и возникновение музея в эпоху возрождения план лекции

- •4.1. Историко-культурные черты эпохи возрождения

- •4.2 Влияние гуманистических идей на формирование коллекционирования в эпоху возрождения

- •4.3. Предмузейные учреждения эпохи возрождения

- •4.4. Частные собрания «любителей искусства» в эпоху возрождения

- •4.3. Галерея скульптур. Музей Пио-Клементино. Ватикан. XVI вв.

- •4.4. Замок Фонтенбло. Париж. 1528 - 1540

- •Лекция 5. Формирования публичного музея в эпоху просвещения план лекции

- •5.1. Мировоззренческие предпосылки пояления публичного музея

- •5.2. Концепция публичного музея в идеологии просветителей

- •5.3. Особенности коллекционирования в эпоху просвещения

- •Лекция 6. История создания естественнонаучных музеев план лекции

- •6.1. Просветительская деятельность научных коллекций

- •6.2. Традиции научных и учебных музеев в россии

- •6.3. Музей археологии и этнографии в санкт-петербурге

- •Лекция 7. Становление музея исторического профиля план лекции

- •7.1. Понятие «исторический музей». Типы исторического музея

- •7.2. Этапы формирования музея исторического профиля в европе

- •7.3. Исторический музей в россии

- •Лекция 8. Музей в тоталитарном обществе план лекции

- •8.1. Особенности тоталитраной культуры

- •8.2. Идеологический музей XX века

- •8.3. Музейная деятельность в ссср

- •8.4. Национализация историко-культурных ценностей

- •8.5. Формирование музейной государственной сети

- •Лекция 9. Экологические – ландшафтные сайт-музеи (экомузеи)

- •9.1. Понятие «экомузей»

- •9.2. История появления экомузеев

- •Лекция 10. Экомузей в россии план лекции

- •10.1. История формирования экомузеев в россии

- •10.2. Свойства экомузея

- •Лекция 11. История создания художественного музея план лекции

- •11.1.Понятие «художественный музей»

- •11.2. Типы художественных музеев

- •11.3. История формирования художественных музеев

- •11.3. Частное коллекционирование в россии XIX – начало XX века

- •Лекция 12. Художественные музеи россии и европы

- •12.1. История сложения коллекций эрмитажа

- •12.2. Художественные музеи европы и америки

- •12.2.1 Художественные музеи великобритании

- •12.2.2 Художественные музеи в германии

- •12.2.3. Художественные музеи в греции

- •12.2.4. Художественные музеи в испании

- •12.2.5. Художественные музеи в италии

- •12.2.6. Художественные музеи в польше

- •12.2.7. Художественные музеи во франции

- •12.2.8. Художественные коллекции в музеях украины

- •12.2.9. Художественные музеи в египте

- •12.2.10 Художественные музеи соединенных штатов америки

- •12.3. Музей одного художника

- •13. Музеи науки и техники план лекции

- •13.1. Понятие «научно-технический музей»

- •13.2.Формирование музея науки и техники в европе

- •13.3. Формирование музея науки и техники в россии

- •14. Литературный музей план лекции

- •14.1. Понятие «литературный музей»

- •14.2. История создания литературного музея

- •14.3. Виды литературного музея

- •14.4. Музеи, посвященные а.С. Пушкину

- •14. 5. Литературные музеи россии

- •Лекция 15. Музей в современном мире. Детский музей план лекции

- •15.1. Детский музей: становление и развитие

- •15.2. Американская модель детского музея

- •14.3. Европейская модель детского музея

- •Лекция 16. Детский музей в россии план лекции

- •16.1. Влияние отчественной музейной педагогике на появление детских музеев в россии

- •16.2 Детские музеи в россии 90-е годы

- •16.3. Специфика методов и форм работы детского музея

- •17. Проблемы современного музея план лекции

- •17.1. Кризис современного музея

- •17.2. Современная музейная сеть

- •17.3. Характер отношения музея и посетителя

- •17.4. Проблемы финансирования музея

- •Лекция 18. Музейная коммуникация план лекции

- •18.1. Международный совет по памятникам и достопримечательным местам

- •18.2. Международный совет музеев

- •18.3. Ассоциация открытый музей

- •Термины и определения

- •Библиографический список

- •Приложение 1. События истории музейного дела в россии

- •Приложение 2 дополнительный список рекомендуемых историко-художественных, гуманитарных и музейных internet-ресурсов

Лекция 9. Экологические – ландшафтные сайт-музеи (экомузеи)

ПЛАН ЛЕКЦИИ

Понятие «экомузей».

История появления экомузеев.

История формирования экомузеев в России.

9.1. Понятие «экомузей»

Согласно принятой в России классификации, под музеями-заповедниками понимается обладающая специальным статусом особо ценная группа музеев под открытым небом, которые сформированы на основе недвижимых памятников, музеефицированных на месте их создания с сохранением или восстановлением историко-культурной и природной среды.

Главная задача экомузея – создание реальных условий для сохранения культурной и национальной самобытности и традиций, идентификация современного этноса с его культурными традициями и природным окружением, развитие утрачиваемого чувства общинной солидарности.

Экомузеи – это воссоздание и сохранение не только традиций в реальной жизненной среде, но и самого культурного пространства – духовных, этнических, хозяйственных связей между людьми. Формирование экологических музеев связано с насущными проблемами сохранения эколого-культурной среды. Экомузей – своеобразный заповедник, способствующий сохранению местного природно-культурного наследия.

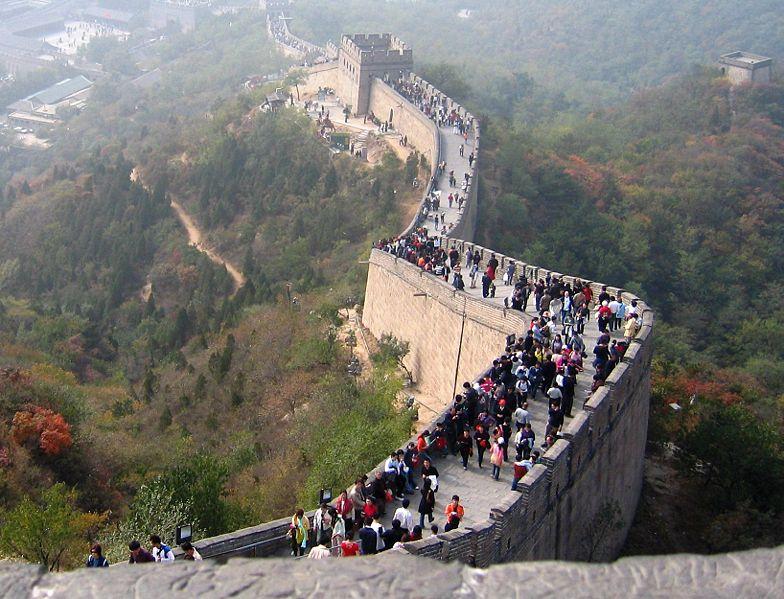

Различают ряд форм экомузея: парк-музей, этнографический заповедник под открытым небом, центр промышленного наследия, к экомузеям относят также целые города и области. Среди них, выделяются около 400 объектов, охраняемых Юнеско. Город Мемфис и Гиза, Национальный парк «Гранд Каньон», долина Катманду, Великая китайская стена, Национальный парк Улуру (Австралия), Стоундхедж, резиденция Сан Суси в Германии, музеи городов Кракова и Праги (Европа). Российские ландшафтные города – музеи: Санкт – Петербург, Новгород, Владимир, Суздаль, Ансамбль Московского Кремля, Кижи, Троице – Сергиева лавра, Соловецкие острова и т.п.

Рис. 9.1. Национальный парк Гранд-Каньон (США) (англ. Grand Canyon, Великий каньон, Большой каньон) — один из глубочайших каньонов в мире

Рис 9.2. Великая Китайская стена. Проходит по северному Китаю на протяжении 6350 км

9.2. История появления экомузеев

Освоение идеи обновления музея в сторону более активной его социальной миссии (в частности, демократизации этого социального института) происходит во второй половине XX столетия и связано с изменением культурной парадигмы в послевоенной Европе, а также постколониальном мире. Произошедший после мировой войны существенный пересмотр системы ценностей привел к бурному развитию низовой (альтернативной) культуры, или культуры повседневности. По своей природе она напрямую связана с рядовым человеком, его жизнью, заботами, системой ценностей. В этих условиях стало существенно меняться представление и о культурном наследии, включившим, наряду с феноменами Высокой культуры и науки, реалии альтернативной им культуры повседневности. Обращение к рядовому человеку как личности, его интересам и нуждам в музейной сфере нашло воплощение в зарождении движения за "новую музеологию". Оно возникло в конце 60-х — начале 70-х гг. и проявилось в создании принципиально нового музея — антропологического музея, или экомузея. Практика и теоретические итоги бытования "новой музеологии" были восприняты и традиционными типами музеев и имели глубокий резонанс в методологии, теории и методике музееведения. "Антропологизация" этой области познания "двигала" музейную науку к новым рубежам междисциплинарного направления в познании.

Концепция экомузея родилась и была впервые воплощена во Франции Жоржем Анри Ривьером. Автором впервые было дано общее определение экомузея как учреждения нового типа. Прежде всего, это адресный музей, обращенный к местному населению — общине. Он создает полноценный зрелищный образ истории и культуры региона, давая человеку возможность (через приобщение к своей истории и культуре) лучше понять себя и тем самым полнее реализовать свои возможности в современной жизни. Таким образом, культурная самоидентификация человека начинает рассматриваться как важнейший фактор развития личности, а значит, и общества в целом. Музей как канал культурной коммуникации становится важнейшим институтом в этом процессе. Давая первые определения экомузея, Ж.А. Ривьер подчеркнул четыре сущностные особенности его как социокультурного института: это зеркало, где человек может увидеть себя и окружающий мир природы и культуры; это лаборатория (исследовательский центр) по изучению прошлого и настоящего данного региона; это заповедник, способствующий сохранению и оценке местного природного и культурного наследия; наконец, это школа, вовлекающая местных жителей в деятельность по изучению и охране наследия, что способствует лучшему осознанию ими своего будущего.

В Швеции создателем «музея под открытым небом» стал шведский филолог и этнограф Артур Хаселиус (1833 - 1901). Ученый заметил, что с развитием цивилизации теряются истоки народного творчества. В забвение уходит быт одежда, народное искусство. В этих обстоятельствах именно с сельскими традициями стала отождествляться национальная и культурная самобытность. Артур Хаселиус, организовавший в 1870-е гг. в разных районах Швеции выставки интерьеров народных жилищ и костюмов. Лучшая из них, «Скандинавская этнографическая коллекция», открывшаяся в 1873 г. в одном из частных домов Стокгольма, легла в основу Северного музея. Стремясь передать облик уходящих сельских общин, хранивших дух шведской традиции, Хаселиус поместил в музейной экспозиции большие диорамы интерьеров жилых построек, воспроизвел их подлинную обстановку, воссоздал ряд уличных сцен, используя при этом чучела животных, манекены в народных костюмах и пейзажи в виде театральных декораций.

Рис. 9.3. Вид усадьбы Скугахолм. Стокгольм. «Скансен» стал первым в мире этнографическим музеем под открытым небом в самом центре Стокгольма, где собраны дома и постройки с различных концов Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува или пекарня.

В экомузее значительно изменены представления о музейном предмете, музейном пространстве, наконец, наследии как таковом. Прежде всего, это средовый музей, дающий целостный системный (многоаспектный) образ истории и культуры. В отличие от традиционных (профильных) музеев он многопрофилен и потому базируется на междисциплинарном подходе. Отход от коллекционного представления феномена в пользу построения музейной модели, образа явления привел к корректировке некоторых представлений о музейном предмете. При всем разбросе мнений в деталях понимание музейного предмета по отношению к экомузею едино в одном: им не должен быть уникум. Музейный экспонат - это символ определенных реалий жизни и культуры, включая и территорию, коллективную память и умения, в том числе выраженные в беспредметных формах бытования культуры (фольклор, музыкальное, танцевальное искусство, исторические технологии, ритуал и др.). Это широкий круг предметов, воссоздающих в своей совокупности многомерный образ повседневной жизни.

При таком подходе подлинность предмета не является обязательным атрибутом музейности. Для воссоздания явления повседневности широко задействованы и серийные вещи, в том числе бывшие или находящиеся в употреблении. Экомузей рассредоточен на определенной территории, единой в этническом, природном, а следовательно, и социально-экономическом отношении. В нем как бы совмещены три ипостаси истории и культуры: это музей пространства, времени и деятельности. В создании экомузеев как средовых живых музеев стали использоваться методы "мягкой музеефикации", дающие возможность воссоздания целостных культурно-исторических образов разных типов в широких хронологических рамках и многообразии содержательных аспектов.

Экомузей, адресованный общине (местному населению), широко привлекает ее ко всем видам своей деятельности. Именно через совместную деятельность идет приобщение человека к своему прошлому и настоящему во имя лучшей реализации личности, т.е. экомузей в своем конечном результате нацелен на будущее. Задействованные в экомузеях активные формы работы с населением (театрализация, создание школ ремесел по освоению исторических технологий), использование непредметных форм бытования культуры и др. стали широко использоваться и во многих традиционных (классических) музеях при разработке тематики культурно-образовательных программ, а также их реализации.

Экомузеи прошли несколько этапов в своем становлении, начиная с региональных природных парков и заканчивая музеями малых форм этнографического, краеведческого, ландшафтного профилей.

С 70-х гг. XX столетия экомузеи получили широкое распространение в разных странах и даже на разных континентах: в Европе, Южной и Северной Америке.

Созданная концепция нового музея быстро получила признание в Норвегии, Финляндии, Дании, Северной Германии и Нидерландах. До окончания Первой мировой войны в странах Северной Европы было создано 104 музея под открытым небом. Идея о переносе образцов народной архитектуры и быта ради их сохранения в музеи под открытым небом стимулировала и охрану памятников на месте их возникновения. Наряду со скансенами, создаваемыми из перемещенных объектов, стали появляться музеи «in sity», то есть объектов, размещенных в сохраняемых на месте сооружениях. Возникли и музеи смешанного типа, совмещающие признаки обеих категорий: в них объекты, расположенные на месте своего создания, компоновались с перенесенными постройками.

На первых порах музеи под открытым небом представляли традиционную культуру и быт лишь сельских общин. Но столь же стремительно стал меняться облик городов, и в 1914 г. в датском городе Орхус открылся первый в мире музей под открытым небом, посвященный традиционной городской культуре, - Старый город. С тех пор стали создаваться музеи на основе недвижимых археологических объектов и памятников техники.

Свою специфику имеют и североамериканские музеи. Если в Европе истоки музеев под открытым небом тесно связаны с этнографией и их главной задачей является охрана и показ народной архитектуры и быта, то в США они чаще всего посвящены истории государственности. Многие из них созданы в память о Гражданской войне, рассказывают о жизни первопоселенцев и выдающихся деятелей страны.

Рис. 9.3. Заправка танк-паровоза водой. Сцена из жизни исторической железной дороги West Somerset Railway, Великобритания

Рис. 9.4. Улица в музее под открытым небом Den Gamle By (старый город) в Дании

Богата экомузеями канадская провинция Квебек, имеющая свою ассоциацию экомузеев. В 1979-1982 гг. в Квебеке были организованы экомузеи в От-Бос, Де-Реви, Сен-Констане, Вале-де-ла-Руж, на островах Сен-Пьер. Успешно развивается идея экомузея в Швейцарии, где под экомузеем зачастую понимается парк под открытым небом. Центральный экомузей Лапландии расположен на территории Норвегии, Швеции, Финляндии. Множество экомузеев насчитывается в Португалии; Алкошете, экомузей земледелия виноградства Карташу, музей Бенавенте; природный парк Сера-ди-Эштрейла. В странах Латинской Америки нашла свое продолжения идея экомузея как интегрированного музея, в котором наряду с сохранением культурного наследия важное место занимало бы разрешение проблем современного национального развития. Среди африканских стран экомузеи размещаются на Мали, в 1981 г. в Гоа был открыт экомузей Сахеля, что означает «окраина пустыни».

В разных странах они имеют и другие названия, например, музеи общин, интегрированные музеи, соседские музеи, антропологические музеи.

Очередной вклад в изменение статуса и структуры музейной науки внесли проблемы, связанные с надвигающимся экологическим кризисом и необходимостью его разрешения. В этих условиях музеи берут на себя еще одну социальную миссию — формирование основ экологической культуры. В практической ее реализации возникает система новых учреждений музейного типа, в которой реализованы существенно иные представления о наследии, способах его сохранения, музеефикации и использования в экологическом воспитании. Основой функционирования этих учреждений является междисциплинарный подход, реализуемый в интеграции инструментария гуманитарных и естественных наук.

Музеефикация природы как среды бытования памятников культуры (прилегающий исторический ландшафт) привела к формированию широкой сети учреждений музейного типа, получившей известность как "уникальные историко-культурные территории" (УИКТ). Различные комбинации природных и культурных памятников служат основой для выделения в рамках УИКТ ряда видов. Например, комплексные историко-архитектурные и природные заповедники, монастырские комплексы, малые исторические города, исторические села, усадьбы и пр. В концепции УИКТ и ее практической реализации получили дальнейшее развитие представления о факторах, контролирующих сохранность памятника и обеспечивающих ее режимах. Если в традиционном музееведении сохранность ассоциировалась исключительно с консервацией и реставрацией памятника, то в УИКТе она обеспечивается и определенным режимом бытования памятника, в частности, через возвращение ему прежних функций с одновременным воссозданием среды его бытования (в частности исторического ландшафта). В этом контексте начинается движение за возрождение традиционных форм и видов хозяйственной деятельности.

Рис. 9.5. Дом Л. Н. Толстого. Ясная Поляна