- •Глава 1. Основы телефонии

- •1.2. Методы оценки качества телефонной передачи

- •1.4. Телефоны

- •1.5. Микрофоны

- •Глава 2. Телефонные аппараты

- •2.2. Разговорные

- •2.3. Схемы телефонных аппаратов

- •Глава 3. Сети связи

- •3.2. Коммутационные приборы

- •3.3. Расчет нагрузки

- •Глава 4. Автоматические телефонные станции

- •4.1. Классификация

- •4.2. Атс декадно-шаговой системы

- •4.3. Атс координатной системы

- •4.4. Квазиэлектронные и электронные атс

- •II. Многоканальная телефонная связь

- •Глава 5. Основы многоканальной телефонной связи

- •5.1! Целесообразность применения многоканальных систем связи

- •5.2. Основные способы образования каналов тч

- •5.3. Организация каналов связи. Дифференциальные системы

- •5.5. Организация каналов по волоконно-оптическим линиям связи

- •Глава 6. Аппаратура

- •6.1. Системы с амплитудной и частотной модуляцией

- •6.5. Системы передачи

- •Глава 7. Основные элементы

- •7.1. Генераторное оборудование

- •7.2. Преобразователи частоты

- •7.3. Автоматическая регулировка усиления

- •7.4. Ограничители амплитуд. Сжиматели и расширители динамического диапазона речи

- •Глава 8. Цифровые системы передачи

- •8.1. Построение цифровых систем передачи

- •8.2. Основные элементы аппаратуры систем передачи с икм

- •8.3. Особенности применения

- •Глава 9. Проектирование

- •9.1. Линии связи

- •9.3. Проектирование магистралей связи

- •III. Междугородная телефонная связь

- •Глава 10. Организация междугородной телефонной связи

- •10.1. Построение сети междугородной телефонной связи. Способы установления соединений

- •10.2. Ручные междугородные телефонные станции (рмтс)

- •10.3. Оконечные

- •Глава 11. Междугородная автоматическая телефонная связь

- •11.1. Технико-экономические предпосылки автоматизации междугородной телефонной связи

- •11.2. Системы дальнего набора токами тональной частоты

- •11.3. Прямые и обходные соединения в автоматизированной сети связи

- •IV. Оперативно-технологическая телефонная связь

- •Глава 12. Построение систем технологической связи

- •12.1. Назначение и организация технологической связи

- •12.2. Тональный избирательный вызов

- •12.4. Промежуточные пункты избирательной связи

- •Глава 13. Применение каналов нч и тч для организации технологической связи

- •13.1. Построение разговорного тракта групповой технологической связи с избирательным вызовом

- •13.2. Расчет и нормирование затухания в групповых каналах технологической связи

- •13.3. Применение промежуточных усилителей в групповых каналах нч технологической связи

- •13.4. Применение каналов тональной частоты для организации групповой технологической связи

- •14.1. Поездная диспетчерская связь

- •14.2. Постанционная телефонная связь

- •14.6. Организация технологической связи и каналов телемеханики на участках железных дорог

- •14.7. Диспетчерские центры управления перевозочным процессом

- •V. Телеграфная связь и передача данных

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации

- •16.2. Кодирование. Первичные коды

- •16.3. Дискретная модуляция

- •16.4. Действие помех на передаваемые сигналы. Понятие об искажениях, ошибках, исправляющей способности

- •16.5. Методы передачи

- •Глава 17. Электромеханически и электронные телеграфные аппараты

- •17.1. Структурная схема передающей и приемной частей телеграфного аппарата

- •17.2. Сопряжение телеграфных аппаратов с линией

- •17.4. Устройство электромеханического телеграфного аппарата ста-м67

- •17.5. Способы печати в телеграфных аппаратах

- •17.6. Приборы автоматической работы стартстопного аппарата

- •Глава 18. Частотное телеграфирование и факсимильная связь

- •18.2. Основные типы аппаратуры тонального телеграфирования

- •Глава 19. Передача данных

- •19.3. Системы с обратной сзязью

- •19.4. Аппаратура передачи данных

- •Глава 20. Организация телеграфной связи и передачи данных

- •20.1. Структура сети телеграфной связи и передачи данных

- •20.2. Методы коммутации на сетях передачи дискретной информации

- •20.3. Узлы коммутации каналов

- •20.4. Центры коммутации сообщений и пакетов

- •20.5. Построение перспективной сети передачи данных

- •VI. Радиосвязь

- •Глава 21. Радиопередающие устройства

- •21.1. Виды радиосвязи на железнодорожном транспорте

- •21.2. Структура

- •21.3. Колебательные системы

- •21.4. Генераторы колебаний радиочастоты

- •21.6. Функциональные схемы и основные электрические характеристики рЁДиопередатчиков

- •22.2. Излучение электромагнитных волн

- •22.3. Электрические характеристики передающих антенн

- •22.4. Виды передающих и приемных антенн

- •23.3. Преобразователи частоты

- •23.4. Усилители промежуточной частоты

- •23.5. Демодуляторы

- •23.6. Усилители звуковой частоты

- •23.7. Особенности построения железнодорожных радиостанций

- •Глава 24. Системы поездной радиосвязи

- •24.1. Общие сведения об организации поездной радиосвязи

- •24.3. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых и метровых волн на базе радиостанций жр-ук

- •24.4. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых, метровых и дециметровых волн на базе аппаратуры системы «Транспорт»

- •Глава 25. Сист6а4ы стаЧиИонной и ремонтно-олеративнои радиосвязи

- •25.1. Общие сседения

- •25.3. Общие сведения об организации ремонтно-оперативной радиосвязи

- •Глава 26. Радиолинии

- •26.1. Радиорелейные линии

- •26.2. Магистральные коротковолновые радиолинии

- •26.3. Телевизионные системы

- •26.4. Радиолокационные системы

- •Глава 1. Основы телефонии. ... 6

- •Глава 15. Станционная оперативная

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации. ... 152

- •Глава 17. Электромеханические и электронные телеграфные аппараты 162

- •Глава 18i Частотное телеграфирование и факсимильная связь.

- •Глава 25. Системы станционной и реремонтно-оператитой радиосвязи 281

- •Глава 26. Радиолинии и радиотехнические устройства

26.2. Магистральные коротковолновые радиолинии

Магистральные коротковолновые радиолинии (МКРЛ) используются для организации телефонной и телеграфной связи между крупными административно-хозяйственными подразделениями железнодорожного транспорта (например, МПС и управлениями дорог), разделенными между собой расстоянием в несколь-

В качестве носителя информации в МКРЛ служат радиоволны дека-метрового (старое название — коротковолнового) диапазона с пространственным типом распространения, которые в результате однократного отражения от ионосферы или многократных отражений в пространстве ионосфера — земля могут обеспечить радиосвязь без промежуточных усилительных станций при больших расстояниях между передатчиком и приемником, как в рассмотренных ранее РРЛ. Однако мощность передатчиков должна быть при этом не менее нескольких киловатт, что обостряет проблему электромагнитной совместимости с системами радиовещания и телевидения и вынуждает выносить передатчики за город.

Для уменьшения влияния индустриальных помех на качество связи в пригородной местности располагаются и приемники МКРЛ, а так как источники и получатели информации сосредоточены в узлах связи на территории города, для подключения их к приемопередатчикам используются каналообразую-щая аппаратура и соединительные линии.

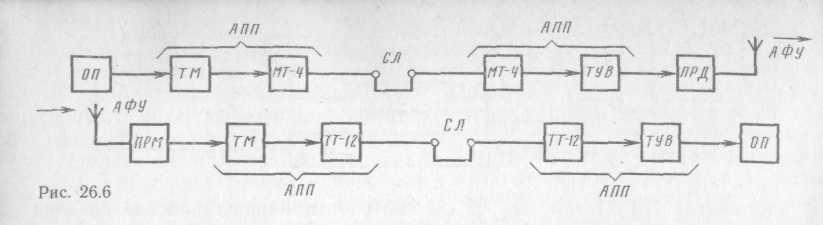

На структурной схеме МКРЛ одного направления передачи (рис. 26.6) представлено оборудование линии, которое включает в себя следующие устройства:

оконечные приборы ОП;

аппаратуру промежуточных преобразований АПП с соединительными линиями СЛ\

радиопередатчик ПРД;

радиоприемник ПРМ и антенно-

U Г\ TLI

Оконечные приборы служат для преобразования сообщений в электрический телефонный или телеграфный сигнал (микрофон, телеграфный аппарат, трансмиттер) на передающей стороне и для обратного преобразования (телефон, модулятор, телеграфный аппарат) на приемной стороне.

Аппаратура промежуточных преобразований включает в себя следующие устройства: тональные манипуляторы типа ТМ-П для преобразования импульсов постоянного тока от телеграфных аппаратов в сигналы тональной частоты; аппаратуру частотного уплотнения ТТ-12, ТТ-48, МТ-4 для уплотнения сигналов тональной частоты от разных ТМ и передачи их по стандартным телефонным каналам проводных или радиорелейных соединительных линий; тональные усилители-выпрямители ТУВ-П для преобразования телеграфных сигналов с выхода соединительных линий в импульсы постоянного тока.

В радиопередатчике телефонный и телеграфный сигналы с выхода АПП модулируют (манипулируют) колебание радиочастоты, и полученный радиосигнал после усиления по напряжению и мощности попадает в антенну и излучается в пространство. На современных МКРЛ находят применение несколько типов передатчиков, отличающихся друг от друга в основном мощностью излуче-

ния Рд, а именно: «Молния-2» (Ра=15 кВт), «Молния-2М» (Ра= 15 кВт), «Молния-3» (ЯА=20 кВт), «Циклон» (РА=5 кВт), «Снежинка» (Ра=1 кВт), «Пурга» (Ра=50 кВт). Поскольку все перечисленные передатчики построены по одинаковому принципу, для примера рассмотрим лишь структурную схему передатчика «Молния-3» (рис. 26.7). Основным элементом его является высокостабильный возбудитель «Декада», который представляет собой синтезатор частоты, создающий сетку частот с шагом 100 Гц в диапазоне 1,5—29,9999 МГц с относительной нестабильностью 5• 10~8. В блоке возбудителя осуществляется и процесс управления колебаниями радиочастоты по закону передаваемых сообщений (при передаче телеграфных сигналов используется, как правило, частотная манипуляция, при передаче речи — частотная модуляция или амплитудная с одной боковой полосой частот).

Радиосигнал с выхода возбудителя проходит тракт усиления, состоящий из широкополосного ШУ и двух резонансных РУ1, РУ2 усилителей и, достигнув мощности 20 кВт, через ■фильтр гармоник ФГ, согласующее устройство СУ и антенный коммутатор АК попадает в антенну передатчика. В качестве передающих антенн на МКРЛ широко используются ромбическая антенна (см. рис. 22.13, б) и вибратор горизонтальный

диапазонный (ВГД) (см. рис. 22.13, а), причем последний находит применение и как приемная антенна.

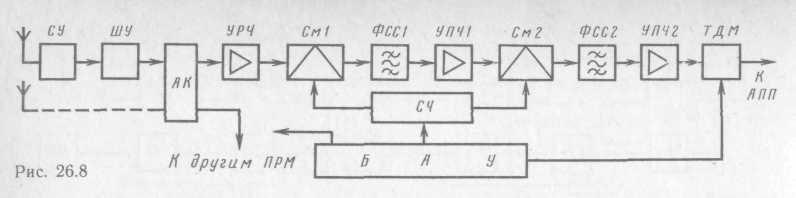

Для МКРЛ разработано несколько типов радиоприемников с одинаковыми принципами построения: «Арена», Р-155, «Штиль», «Призма» и др. Рассмотрим структурную схему приемника «Призма» с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками (рис. 26.8).

Радиосигнал с выхода антенны, пройдя согласующее устройство СУ, широкополосный усилитель ШУ и антенный коммутатор АК, поступает на вход главного приемного тракта, представляющего супергетеродинный приемник с двойным преобразованием частоты. Его чувствительность составляет 1,5 мкВ, а избирательность по соседнему и зеркальным каналам — не менее 80 дБ. Синтезатор частоты СЧ формирует всю необходимую для приема сигналов в диапазоне 1,5—29,9999 МГц сетку частот с возможностью ручной и автоматической перестройки с одной частоты на другую с шагом 10 Гц. В тракте демодуляции ТДМ предусмотрены устройства для регистрации радиотелеграфных сигналов с частотной манипуляцией, двойной частотной манипуляцией, относительной фазовой манипуляцией и радиотелефонных сигналов с частотной и амплитудной (однополосной) модуляцией.

Соответствуя в целом традиционным принципам построения, передатчики и приемники содержат ряд элементов, отражающих специфические особенности работы МКРЛ. Для получения эффективного отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы, а следовательно,

ППРТЯТГШИПГП unnoua г-ыгиапа и о

рать оптимальное значение рабочей частоты и менять ее в течение суток, месяца и года, адаптируясь к изменениям электронной концентрации отражающих слоев атмосферы. Это вызывает необходимость перестройки передатчика и приемника каждой радиолинии в процессе сеанса радиосвязи в соответствии со специально составленным волновым расписанием, для чего и предназначен синтезатор частоты.

Второй особенностью МКРЛ является существование медленных и быстрых вариаций уровня принимаемых сигналов (замираний). Медленные замирания, минимальная длительность которых составляет несколько минут, возникают за счет изменения коэффициента поглощения радиоволн в атмосфере. Уменьшить их влияние на качество приема позволяет система автоматической регулировки усиления (АРУ) приемника. Быстрые, замирания являются результатом интерференции в точке приема двух и более радиоволн, отраженных от разных областей ионосферы. Поскольку эти области непрерывно перемещаются со скоростью и, то отраженные волны за счет эффекта Доплера имеют небольшие отклонения частоты от номинального значения /о — А/дп = Ыу/с) • Тогда амплитуда суммарного сигнала в приемной антенне будет изменяться (флуктуировать) во времени со средним периодом Гз^1/А/д„, равным долям секунды, и с максимальным уменьшением от среднего значения до 30 дБ и более. Поскольку связь при таких замираниях становится ненадежной, то для приема одного и того же сигнала используют, например, два

такое

расстояние, при котором сигналы

на их выходах и\

и

и2

замирают

независимо друг от друга. Тогда

при резком уменьшении уровня сигнала

U\(t)

на

выходе А\

имеется

большая вероятность, что уровень сигнала

U2(t)

на

выходе А2

достаточен

для

уверенного приема и наоборот. Коммутируя

выходы двух приемников

по команде анализатора уровня принимаемого

сигнала, подключенного

к выходу их додетекторных трактов,

можно реализовать так называемый

разнесенный прием, значительно

уменьшающий влияние быстрых

замираний на качество связи.

И, наконец, третьей особенностью МКРЛ является необходимость организации связи абонентов одного пункта с абонентами разных с точки зрения территориальной локализации пунктов. Это требует организации отдельных передающих и приемных центров, каждый из которых представляет собой совокупность передатчиков и приемников с большим количеством соответствующих антенн, ориентированных в пространстве на соответствующие пункты. Отсюда становится понятной роль антенных коммутаторов, обеспечивающих подключение передатчиков и приемников к различным антеннам при смене абонентов.

Таким образом, для нормальной работы аппаратуры МКРЛ должны выполняться следующие операции: смена рабочих частот в соответствии с волновым расписанием с перестройкой синтезатора и контуров резонансных усилителей, смена радиолинии с переключением антенн, изменение режима работы передатчика при смене вида сообщения и модуляции (манипуляции), автовыбор антенн или приемников при разнесенном приеме и др. Выполнение этих операций возложено на блок автоматического управления (БАУ), который на современных радиоцентрах представляет собой специализированную ЭВМ, обеспечивающую управление работой оборудования по